Se cree que salió de la imprenta por vez primera en Burgos, allá por 1499, y es posible que lo alumbraran los talleres del enigmático Fadrique de Basilea. Sólo ha llegado hasta nosotros un ejemplar de aquella primera tirada que aparece desprovisto de sus páginas iniciales y finales, por lo que cualquier teoría acerca de su naturaleza supone entrometerse en los territorios de la hipótesis. A lo largo de los dos años siguientes, el libro se dejaría ver por las calles Toledo y Sevilla. Sabemos que constaba de dieciséis actos y aparecía encabezado por dos textos en los que se explicitaban su origen y sus intenciones. Un poco más tarde, en 1502, la misma obra aparecería en Salamanca. Añadía a la versión anterior un nuevo prólogo, cinco nuevos actos y un éxplicit que destacaba su intención didáctica y moral. Llevaba en cubierta el título que su autor juzgó definitivo, Tragicomedia de Calisto y Melibea. Ahora sabemos que no anduvo acertado, porque muy pronto su criatura empezaría a conocerse como La Celestina, en honor al personaje que, sin ser en principio su protagonista, atraviesa la trama hasta contagiar con su influjo cada una de sus páginas.

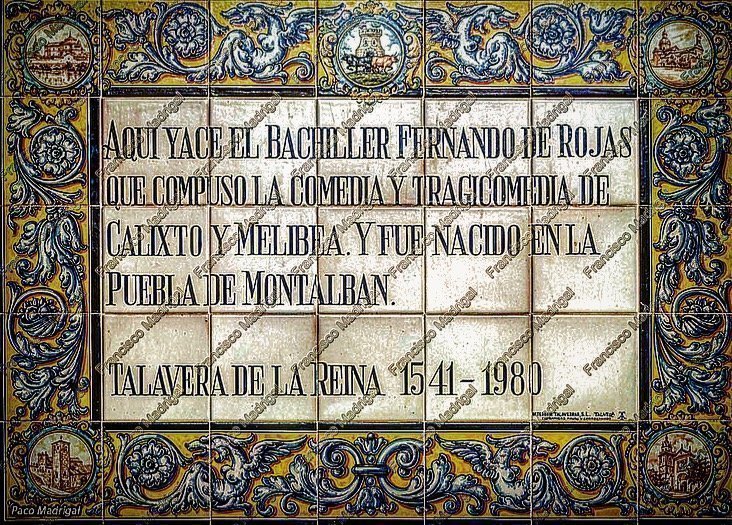

El texto corrió de mano en mano. Si pudiésemos juzgar el contexto editorial de entonces con los criterios de hoy, no sería descabellado aseverar que se convirtió pronto en un best-seller. También cabría tildarlo de clásico instantáneo. De la fuerza que desprendió dan fe la influencia que llegó a tener en los siglos posteriores y el hecho de que hoy resulte inexcusable referirse a él si queremos ofrecer un panorama lo más completo posible de la historia de nuestra literatura. ¿A quién se debió el prodigio? Ése es el primer misterio, porque hay libros que constituyen por sí mismos un enigma y La Celestina se encuentra, por derecho propio, en ese grupo privilegiado. No había ninguna firma en la portada, pero sí un detalle que pronto dejó de pasar inadvertido. Uno de los capítulos preliminares que se incorporaron a la segunda edición consistía en una serie de octavas. Las iniciales de cada verso, leídas de continuo en sentido descendente, arrojaban un mensaje claro: «El bachiller Fernando de Rojas acabó la comedia de Calisto y Melibea y fue nascido en La Puebla de Montalbán».

¿Quién era ese Fernando de Rojas? No es una pregunta de fácil respuesta. Se da por hecho que estudió en la Universidad de Salamanca y existe constancia documental de que trabajó como jurista en Talavera de la Reina, donde falleció en 1541. Si bien existen bastantes testimonios de la segunda mitad de su vida, sólo cabe conjeturar acerca de la primera. Ni siquiera está claro que fuese el único autor de La Celestina. El verbo empleado en la frase en la que hizo constar su autoría, «acabó», da pie a suponer que no fueron sus manos las que lo iniciaron, pero hay más indicios que apuntan en esa dirección. En el otro texto preliminar que apareció en las ediciones de Toledo y Sevilla, la intitulada Carta del autor a un su amigo, el propio Fernando de Rojas toma la palabra para explicar que se encontró de casualidad con el manuscrito del primer acto, y que las historias que en él empezaban a relatarse —«no fabricadas en las grandes herrerías de Milán, mas en los claros ingenios de doctos varones castellanos formadas»— le interesaron de tal modo que no había podido resistirse a continuarlas. ¿Decía Rojas la verdad o se amparaba en el recurso del manuscrito encontrado, anticipándose al Cervantes que un siglo después aseguraría haber hallado las aventuras de su don Quijote en un pergamino firmado por un tal Cide Hamete Benengeli? Hay teorías para todos los gustos. Autores como José María Blanco White o Marcelino Menéndez y Pelayo defendieron que todo aquello era una invención del bachiller, que sería el único responsable de la obra, y que las divergencias entre el primer acto y todo lo que viene a continuación no eran más que un mero recurso estilístico destinado a dar verosimilitud a su treta. Otros, como Ramón Menéndez Pidal, se mostraron partidarios de la hipótesis que sigue contando hoy con más adeptos y que tiene como fundamento principal las diferencias morfosintácticas entre el arranque de la acción y su nudo y desenlace. Hasta se llegó a plantear que el acto inaugural se debiera a Juan de Mena o Rodrigo Cota, extremos estos que tampoco han podido confirmarse. El último gran misterio tiene que ver con su adscripción genérica. ¿Qué era La Celestina? No estaba en verso, eso era evidente, pero pese a su forma dialogada resultaba poco menos que imposible, dadas su complejidad y su extensión, representarla sobre las tablas de un escenario. Pese a que el libro carezca de recursos narrativos, no es descabellado ver la Tragicomedia de Calisto y Melibea como la primera novela propiamente dicha de nuestras letras. O al menos, como su antecedente más directo.

El argumento juega con el tópico de los amantes jóvenes y desdichados, aunque plantea una eficaz vuelta de tuerca: no sólo la chica se resiste a caer rendida de inmediato ante los pies del chico, sino que éste termina por contratar los servicios de una alcahueta para conseguir sus fines, propiciando así la irrupción de un personaje de tanta envergadura que, como hemos visto, no tardaría en adueñarse incluso del título de la obra. La vieja Celestina —en la que tan fácil es encontrar ecos de la Trotaconventos que aparecía en otra cumbre de nuestra literatura, el Libro de buen amor que escribió un arcipreste de Hita llamado Juan Ruiz— hace gala de un carácter demoniaco y hedonista, en claro contraste con los dos jóvenes amantes, y siente además una atracción nada inocente por las mujeres y los niños. Ella será la responsable de que Melibea caiga finalmente entre los brazos de Calisto y también de que el conjuro a Plutón que urde el milagro termine destrozando, indirectamente, las vidas de todos aquellos que se ven influenciados por él de uno u otro modo. Calisto pierde la vida de forma accidental cuando intenta abandonar la casa de su amada y Melibea se suicida justo después, presa de la desesperación. La propia Celestina fallece asesinada por sus criados, con los que se niega a compartir una cadena de oro que le entrega Calisto en señal de agradecimiento, y ellos son a su vez ajusticiados por la autoridad competente. También Alisa, madre de Melibea, se ve fulminada por la impresión en cuanto conoce la pérdida de su hija. La fortuna, el amor y la muerte entrelazando sus hilos en un complejo microcosmos de lealtades y traiciones. Todo lo que la vida implica condensado en un texto que tiene un argumento tan sencillo como fascinante resulta su desarrollo y que concluye con el amargo llanto de Pleberio, padre de la pobre Melibea, cuya moraleja resplandece nítida: no esperéis que vuestras acciones no acarreen consecuencias, no os entreguéis al loco amor ni a la pasión por los bienes materiales.

Ahí radica el meollo de La Celestina, eso que la convierte en una lectura tan atractiva y hace que, pese a que tanto haya llovido, su trasfondo continúe vigente: la llamada a la reflexión, a la cordura, cuando se corre el riesgo de sucumbir a tentaciones tan impetuosas como inciertas. El libro plantea, de hecho, una evidente ruptura de los moldes, en tanto que adopta un punto de vista insólito al abordar un tema que hasta entonces jamás se había salido del puro estereotipo. Los dos enamorados son quienes mejor lo ejemplifican. Mientras Calisto aparece en todo momento como un individuo histriónico y hasta descerebrado, casi una caricatura que aglutina y deforma los rasgos definitorios del amor cortés —puede mencionarse aquí su célebre autoafirmación: «Melibeo soy, y a Melibea adoro, y en Melibea creo, y a Melibea amo»—, la figura de Melibea aporta a la obra toda su dimensión trágica. Frente a la planicie que define el carácter de su partenaire, se aprecia en ella un proceso de maduración que no tarda en despertar las complicidades del lector. La muerte de Calisto se percibe en La Celestina como el final insoslayable de una tarascada. La de Melibea, por el contrario, conmueve porque hemos asistido a su transformación de adolescente ingenua en mujer enamorada. Los estudiosos consideran que ése fue el principal mérito de Rojas: elaborar, a partir del manuscrito original, una construcción que se sacudiese poco a poco los rasgos caricaturescos de aquél para perfilar un sutil retrato, humano y social, de los entresijos de una época; para encaramarse en el tópico más simplón y destruirlo luego desde dentro; para sugerir que quizá el amor cortés no fuera más que una mala broma o una trampa nefanda; para convertir lo que en un principio iba a ser sólo comedia en algo más controvertido y profundo que actuara a la vez como espejo y definición de un tiempo nuevo.

Cabe destacar, a este respecto, que el libro ve la luz en una etapa apasionante de la historia de España. Se escribió durante el reinado de los Reyes Católicos, que unificaron las coronas de Aragón y de Castilla, expulsaron a los judíos de su Sefarad —se cree que el propio Rojas provenía de una familia de conversos, y que es ésa la causa de que el libro apareciera sin su firma—, promovieron la expedición que llevó a Cristóbal Colón a descubrir el continente americano y culminaron, con la toma de Granada, una reconquista que se venía haciendo eterna. Fue también el tiempo en que Antonio de Nebrija publicó la primera gramática de la lengua castellana, un hito crucial para el surgimiento de lo que se ha dado en llamar humanismo renacentista. Nebrija era docente de Gramática y Retórica en la Universidad de Salamanca. Se cree que Fernando de Rojas asistió a sus clases, y dado el mensaje oculto en los versos acrósticos cabe suponer que fue en la ciudad del Tormes donde inició la escritura de su Tragicomedia. Aunque ninguna referencia espacial haya en el texto, muchos están convencidos de que su trama se localiza en las intrincadas calles del casco antiguo salmantino, donde existe, tras el ábside de la catedral vieja, un recoleto jardín bautizado como Huerto de Calisto y Melibea que a menudo frecuentan parejas de estudiantes y transeúntes solitarios. Las únicas huellas visibles de su autor hay que ir a buscarlas a Talavera de la Reina, la ciudad donde murió y en cuya colegiata de Santa María reposan sus huesos, en un nicho abierto en el claustro colindante con el solar que ocupaba la casa donde exhaló su último suspiro. Algo queda también en La Puebla de Montalbán: una donación permitió que parte de sus restos se guardaran en el interior de la estatua que le inmortaliza en la plaza de la Glorieta, junto al nacimiento de la arteria que lleva su nombre. La Celestina, ese «sabroso veneno» cuya ingesta resultó crucial para el devenir de la literatura, es mucho más fácil de localizar, y por mucho que hayan pasado los siglos su degustación sigue siendo un placer tan sugestivo como enriquecedor.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: