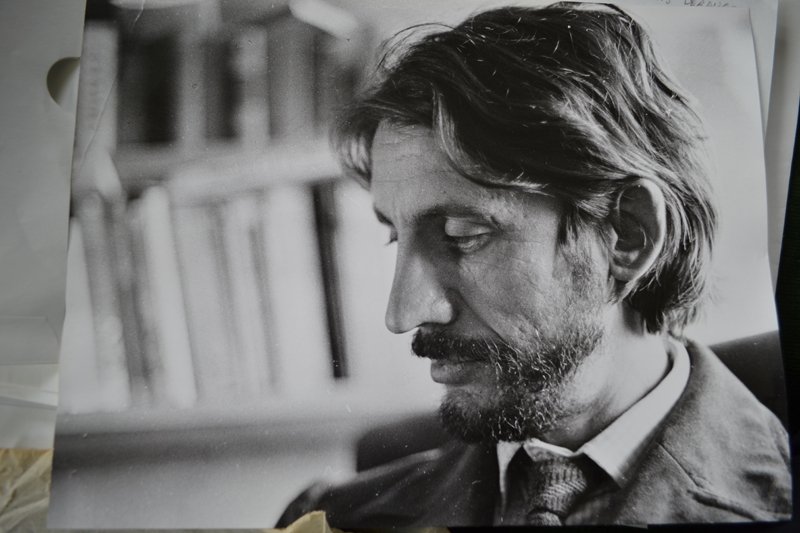

Alguien nos dijo que lo buscásemos en las Páginas Blancas. Queríamos que viniese a presentar y proyectar su última película documental sobre el movimiento 15-M, pero su contacto no figuraba en la agenda del colegio mayor, y nadie conocía —en aquella ocasión— al amigo de un amigo de un sobrino suyo. Corría el año 2012, por lo que ya teníamos a nuestro alcance toda la potencia de los motores de búsqueda por Internet y de las redes sociales. Sin embargo, no hubo manera de localizarlo hasta que, con la ternura de quien descubre una evidencia a dos novatos en eso del mundo analógico, alguien más sabio nos sugirió que probásemos con el listín telefónico. Bingo. Allí estaban, al alcance de cualquiera que quisiera encontrarlas, las señas del ciudadano Basilio Martín Patino. Sin ninguna referencia a su profesión, a sus premios y reconocimientos o a su trayectoria profesional. Nada más que su nombre, un número de teléfono fijo y una dirección cercana a la plaza Mayor de Madrid. Y fue allí donde nos citó para tomar un café, después de asegurarnos que, efectivamente, aquella voz amable y un tanto desubicada —la suya— pertenecía al cineasta salmantino que, con su irreverente forma de hacer, había planteado una mirada desafiante hacia la realidad social de las últimas cinco décadas de la historia de España.

Pocos meses antes, el crítico de cine Javier Ocaña me había presentado la obra de Martín Patino. Aprendí tantas cosas útiles para el oficio de narrar —que no es necesariamente el mismo que el de escribir— al sumergirme en su universo cinematográfico, que no fue hasta entonces cuando acerté a otorgarle un significado sincero y unívoco al concepto de transversalidad. Queridísimos verdugos (1977) fue su primera lección. A través de los testimonios de aquellos tres hombres encargados de ejecutar a los condenados a muerte durante los años más crudos del franquismo, Martín Patino se apropió de aquella proclama de Mayo del 68 que ponía en valor la vida por encima de todas las cosas, y lo hizo por dos vías. En primer lugar, fue capaz de vehicular una dura crítica hacia la institución de la pena capital en España sin más recurso narrativo que el de permitir expresarse en libertad a sus brazos ejecutores. Por otra parte, el cineasta planteó aquí una oda a la vida no sólo en un sentido material, sino —y quizás de un modo más profundo— también a nivel formal: al poner el qué por delante del cómo, al dejar que la forma se amoldase al mensaje, Martín Patino, que ante todo es un narrador, dejó claro que el cine, la literatura o el arte deben estar al servicio de la vida y no al revés.

El aprendizaje siguió. Canciones para después de una guerra (1971), estrenada tras la muerte del dictador en 1977, ya forma parte de la educación política de un país, y he de decir que también de mi educación sentimental. Esta implacable radiografía de una España en ruinas no sólo fue audaz en su contenido —que no se salvó de la censura—, sino también en el empleo de una técnica narrativa que supo alejarse de las convenciones establecidas por el cine de la época y sus normas estéticas y argumentales. Así, a través de una concatenación de imágenes de archivo en la que, a modo de collage, el ritmo del relato quedó marcado por un sutil vínculo entre el material gráfico y una serie de canciones populares de la posguerra, Martín Patino situó al país, al régimen franquista y a la comunidad internacional frente a sus propias miserias. De Canciones para después de una guerra aprendí, por tanto, que la posibilidad de explorar los márgenes de los procesos narrativos en busca de un modo de relatar propio es una forma de libertad a la que —pese a los dictados normativos de academias, cánones y corrientes de pensamiento— ningún creador honesto debería renunciar.

Más tarde llegaron Caudillo (1974), Nueve cartas a Berta (1966), Los paraísos perdidos (1985) u Octavia (2002) para mostrarme que no existe una única manera de ser libre. Y cuando ya creía haber extraído de sus películas todas las enseñanzas técnicas, teóricas y vitales que podía aportarme, el cineasta todavía guardaba en la recámara una última clase magistral: Libre te quiero (2012), un documental sobre el 15-M rodado, a pie de plaza y desde el primer minuto, por un Martín Patino ya octogenario que supo vislumbrar antes que nadie las implicaciones que este movimiento traería consigo. El filme, a lo largo de sesenta minutos capaces de destilar la coherencia de toda su trayectoria, condensa y anticipa la esencia de una nueva manera de estar en el mundo que todavía se estaba fraguando: los que formamos parte de aquello no supimos, hasta mucho más tarde, generar un relato certero y sabio sobre lo que había sucedido, pero Basilio lo intuyó desde el origen. El 15-M supuso la irrupción —abrupta, atropellada y rebosante de ilusión— de toda una generación en la vida pública, y para quienes consideramos aquel mayo de 2011 nuestro bautizo político, asomarse a Libre te quiero es una experiencia catártica, capaz de hacernos sintonizar de nuevo con todo aquello que un día soñamos ser.

Y el sueño de todo escritor joven se forja a partir de sus referentes, quienes a través de sus libros o sus películas, pero también de su ejemplo y de su modo de enfrentarse al mundo, configuran no sólo su propia identidad, sino también los anhelos ajenos. En este sentido, lo más importante que Basilio Martín Patino me hizo ver es que un cineasta no es más que un ciudadano que hace cine, y que un escritor no es más que un ciudadano que escribe. Basta con tener un nombre de pila, un par de apellidos y un número de teléfono en las Páginas Blancas. Y un compromiso.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: