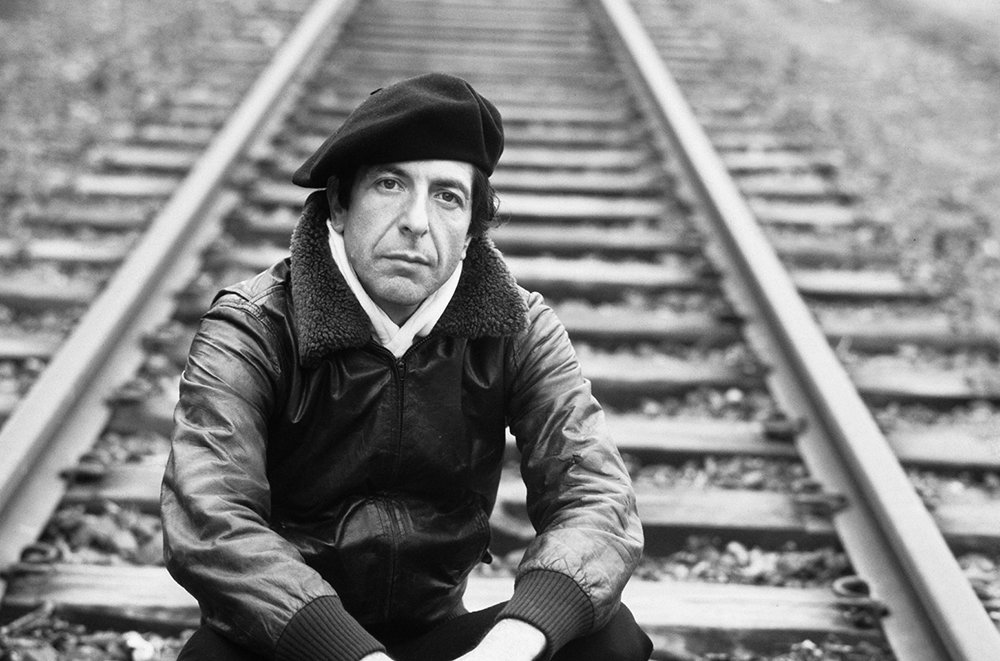

El remordimiento actúa como un ruido sordo e intermitente, como una sombra íntima del pecado original que, cuando asoma, te recuerda que jamás fuiste un santo. Freud lo definió como aquel “sentimiento de culpabilidad consecutivo a la falta realmente realizada” que implica la “disposición a sentirse culpable, es decir, una conciencia moral”. Nietzsche lo comparó con “la mordedura de un perro a una piedra”. Por su parte, Leonard Cohen (Montreal, 1934 / Los Ángeles, 2016), en una canción titulada “Amen”, irónico y sin esperanza, pidió a Dios que le avisara “cuando las víctimas estén cantando, cuando las leyes del remordimiento hayan sido restauradas”.

Entre perfiles, reseñas de discos o de biografías y análisis de canciones, he escrito más de cuarenta textos sobre el genio canadiense: cinco o seis en Libertad Digital, unos treinta en un blog que pilotaba —Acordes Modernos—, y otro en esta bendita casa. Siempre y cuando la cosa no caiga en patología, creo que para amar hay que obsesionarse. Por el bardo no he huido “el rostro al claro desengaño” ni he bebido “veneno por licor suave”, pero sus canciones —como las de David Bowie, Nick Cave o Bob Dylan— han estado y siguen estando tan siempre ahí, tan marcadas a fuego en mi alma, que sólo se me ocurre el vocablo “amor” a la hora de referirme a lo que ha implicado, en mi vida, la obra del maravilloso responsable de discos como I’m Your Man, The Future o You Want It Darker. Quien lo probó lo sabe.

He publicado más de cuarenta textos sobre Cohen, decía. Bien, pues me faltaba este: desde hace justo un año, yo tenía la necesidad urgente de apagar, a golpe de tecleo (clac-clac), un remordimiento mezquino, quizá exagerado —ay, la mitomanía—, pero latente, caray, todavía demasiado latente.

Me remonto a mi Génesis coheniano. La primera vez que escuché al cantautor de Montreal fue por primero o segundo de bachiller, simplemente, porque le gustaba a Sabina. Por entonces, para mí, el ubetense era como Dios Padre, y si el autor de “Y nos dieron las diez” decía “Fulanito es un genio”, yo me acercaba a la obra de Fulanito. Reconozco que, al principio, Cohen me pareció un absoluto coñazo. Probé con sus primeros discos, y no hubo manera. Seguía escuchándolo de vez en cuando, pero como por obligación y, sobre todo, por postureo.

En realidad, el Paráclito me lo proporcionó, de un modo involuntario, una chica con la que tuve un rollo. Fue por segundo de carrera. Estábamos jugando al amor con el Spotify puesto cuando, oh, no, este tostón no, empezó a sonar “Suzanne“. Resoplé y, después de escuchar los primeros veinte o treinta segundos, fui a cambiar de canción. “¿Qué haces —preguntó, indignada y agresiva, la implicada—? ¡Si es preciosa!”. Cualquiera contradecía. ¿Qué hubo en esa audición –ahórrense los chistes previsibles-? Ni idea, pero vi la luz. Fue entonces cuando prendió la llama. Empecé con New Skin for the Old Ceremony, que me embrujó, y seguí por el directo Live in London, que acababa de salir. Me abrumó Songs of Love and Hate y me hipnotizó I’m Your Man. No tragué —ni he tragado— el disco que produjo Phil Spector. Fui al último concierto del cantautor en Madrid, en octubre de 2012. “No sé cuándo nos volveremos a ver, pero les aseguro que esta noche les daremos todo lo que tenemos”, dijo.

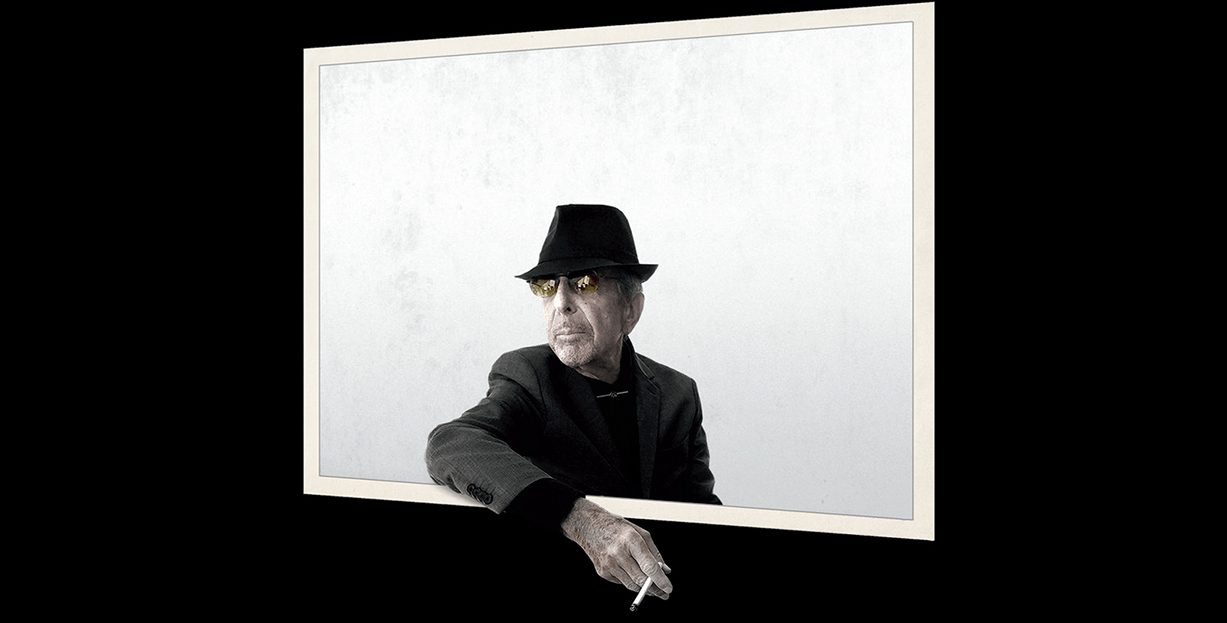

En estas, Cohen se me reveló como un refugio, como una alerta lúcida, como un conquistador cínico, como un pesimista piadoso y, en definitiva, como un modelo a seguir. El año pasado, a finales de octubre, lanzó su último álbum de estudio: You Want It Darker. Sonaba a despedida, tenía un deje mortal —como el Blackstar de Bowie o el Skeleton Tree de Nick Cave, por su hijo—, pero yo preferí pensar que al bardo le quedaba gasolina, más aún cuando, en la presentación, declaró que se proponía “vivir hasta los 120 años“.

La muerte del artista me pilló de vacaciones en Roma, en mitad de un viaje de esos que hacen/hacemos los amigos solteros y postadolescentes creyendo que chingaremos —con perdón— más que Salomón —el monarca tuvo setecientas esposas y trescientas concubinas—…, para luego acabar con telarañas en la entrepierna. Pongamos que la noche fue larga —¡arriba los eufemismos!— y, tres horas después de llegar a la habitación donde nos alojábamos, un compadre me despertó para comunicarme que había muerto Cohen. “¿Y para eso me despiertas?”, le dije encabronado. Dormí un par de horas más.

Tras el cachondeíto (im)pertinente, me disculpé con el mensajero y le di vueltas al suceso. Recé un padrenuestro —siempre lo hago cuando muere alguien querido— y me maldije por haber reaccionado así. En vano, intenté librarme del remordimiento escribiendo una reseña de una biografía reeditada —antes citada— y una crónica de un homenaje infame —por cutre y por cenizo— que se le brindó en el Círculo de Bellas Artes. En entrevistas para Zenda, Escohotado y Bunbury cantaron las alabanzas de Cohen y apuntaron que le hubieran dado antes que a Dylan el Nobel de Literatura. Creo que, con este texto, he dinamitado, por fin, ese sentimiento de culpabilidad. El clac-clac suena más aliviado. Sólo espero que el genio canadiense, Dios lo tenga en su gloria, acepte mi disculpa.

Y usted, querido peregrino de Ruritania, perdone la batallita.

-

Arte y ciencia de la guerra

/abril 19, 2025/No era solo una cuestión de fracaso patriótico (hiriente aunque asumible, al fin y al cabo, en un tiempo de constante efervescencia combativa), sino de las características intrínsecas del mismo: el noble ejército prusiano, orgullo de una aristocracia que veía en la guerra la más alta de las misiones humanas, se veía derrotado por un ejército, como el de Napoleón, compuesto de revolucionarios y gente del pueblo, ¡casi unos desarrapados, como quien dice! Ahora bien, desde un punto de vista más global, lo más adecuado es situar a Clausewitz no tanto en relación con una batalla concreta sino en el…

-

La locura de Robert Juan-Cantavella

/abril 19, 2025/Foto: Isidre Estévez. De alguna manera, Juan-Cantavella convierte esta novela epistolar en una larga reflexión sobre la tradición literaria y sobre el modo en que los escritores se roban los “trucos”, dando a veces la sensación de que se están copiando unos a otros, cuando en verdad están haciendo que la literatura evolucione. Robert Juan-Cantavella mantuvo una conversación con Anna Maria Iglesia en el marco de los “Diálogos online” que la ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Cataluña / Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya) realiza con el apoyo de CEDRO.

-

Los 7 mejores melodramas para ver en Filmin

/abril 19, 2025/1. Imitación a la vida (Imitation of Life, Douglas Sirk, 1959) 2. Madame de… (Max Ophüls, 1953) 3. Ondina. Un amor para siempre (Undine, Christian Petzold, 2020) 4. Carol (Todd Haynes, 2015) 5. Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County, Clint Eastwood, 1995) 6. Two Lovers (James Gray, 2008) 7. Jennie (Portrait of Jennie, William Dieterle, 1948)

-

4 poemas de Sofía Gómez Pisa

/abril 19, 2025/Foto: Julieta Bugacoff. *** 1. en el futuro los drones lo habrán copado todo fácil para ellos pues siguieron desde hace años todos nuestros movimientos inclusive los bancarios drones y repartidores de pedidos ya llenan ahora las calles de luces y velocidad los humanos refugiados en sus casas miran al sol solo al atardecer momento en que la ardentía del clima que cubre la tierra, baja y entonces salen de sus oficinas con delicados movimientos de yoga *** 2. la proximidad al objetivo estaba dada cualquier civil podía ser el próximo los humanos parecían desde acá meras piezas de un…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: