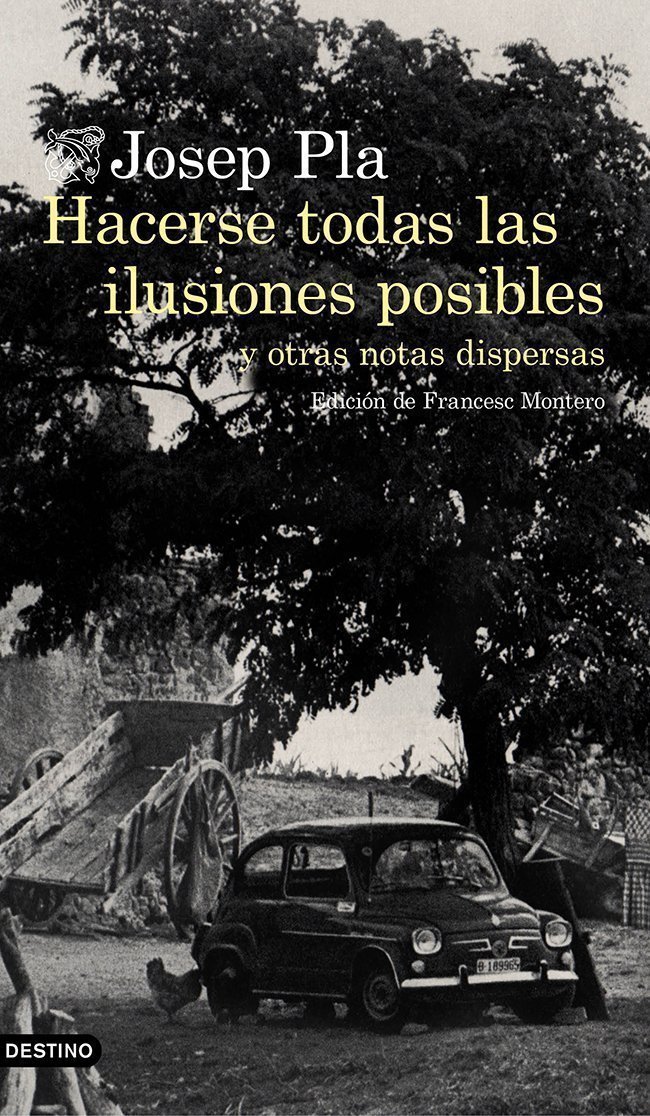

En 1969 apareció el duodécimo volumen de la Obra Completa de Pla, que recogía una serie de anotaciones de distintas épocas, desiguales en extensión y en intención (desde el aforismo mínimo hasta el ensayo corto, pasando por la anotación de dietario), bajo el título Notas dispersas. A continuación puedes leer un fragmento de Hacerse todas las ilusiones posibles y otras notas dispersas, material inédito que debería haber sido un nuevo volumen de esa obra completa de Pla y que ahora edita Francesc Montero.

Los elementos habituales de nuestra sociedad y de nuestra historia han sido, durante siglos, los payeses y los marineros, y, naturalmente, sus parásitos (comerciantes, propietarios, nobles). También hubo, claro está, un estamento industrial, pero este estamento no adquirió relevancia hasta la época moderna, cuando empezó la industrialización del país en mayor o menor escala.

A estos elementos básicos de nuestra sociedad hay que añadirles otro: los curas y los frailes o, si lo prefieren, los frailes y los curas. Este país siempre ha tenido facilidad para producirlos. Se puede, creo, afirmar que este país siempre ha tenido los frailes y los curas que ha necesitado. En términos generales, los ha tenido en abundancia. Es más: este país da la impresión de que habría podido tener, en cualquier momento, muchos más frailes y curas de los que ha tenido, a juzgar por la cantidad de personas, incluso en el círculo de vuestras amistades, que por la estricta modalidad de su espíritu y sensibilidad no se explican por qué no lo han sido. Esto hace que nuestra sociedad tenga una masa flotante de laicos nostálgicos del estado eclesiástico — de laicos que no han coronado su vocación esencial—. Creo que hay más laicos nostálgicos de ser curas que curas nostálgicos de la vida laica, aunque sin duda alguno habrá, por supuesto.

Durante el curso de nuestra historia, pues, el estamento eclesiástico ha tenido un peso enorme y una gran importancia. Es un estamento tan natural, tan impregnado en nuestra sociedad que prácticamente es parte inseparable de ella. Este hecho es tanto más curioso de observar cuanto que es sabido y constatado que como carrera no es nada del otro mundo y que solo permite — hablando en general— ir tirando. No falta, claro está, alguna prebenda, algún buen bocado, pero su número es muy minoritario. El viejo refrán que dice: «Fum d’altar, botifarres a l’olla» (Humo de altar, butifarras en la olla) es inaplicable, en todo caso, al estamento eclesiástico rural. En las parroquias rurales, el humo del altar suele ser muy delgado y diáfano.

Sobre la economía de los curas hay que hacer algunas observaciones. Antes de las leyes de desamortización, algunos obispados fueron muy ricos. Después de la desamortización, algunos obispados siguieron siendo muy ricos — aunque puede que un poco menos—. Pero el hecho de que un obispado sea rico no significa que los incardinados de la diócesis gocen de la misma situación económica. Nuestra historia es tan pobre en estudios sociales que no sabemos prácticamente nada de la economía eclesiástica antes de la desamortización. Después, sabemos lo que ganaban los curas gracias a las disposiciones concordadas. Nada del otro mundo — como es sabido—. Aunque, por supuesto, siempre acaba cayendo alguna que otra cosa: un testamento, una donación, un legado. Pero en la época en la que vivimos, creo que todo lo que podría recaer bajo la denominación de obra piadosa ha sufrido más bien un gran recorte. El piadoso hace lo que puede, pero la vida está muy cara. A menudo, por otra parte, el católico practicante considera que la religión puede vivir tranquilamente del aire del cielo y de la pureza ideal, y no brilla por su generosidad. Hay quien cree que el hecho de que los curas cobren del Estado ha sido más bien contraproducente para la Iglesia. Es posible. Pero si no cobraran del Estado, ¿de quién cobrarían, por el amor de Dios? A los curas se les aprecia sobre todo si salen baratos. Es fácil comprender que si los curas tuvieran que vivir de la feligresía, si no contaran con más ingresos que con los de los feligreses, las pasarían aún más moradas. Siempre ha existido la convicción — incluso en momentos en que la Iglesia era notoriamente más dominante, durante los siglos de ignorancia generalizada— de que los curas tenían que aprovechar lo que se les presentaba para salir del paso.

La finalidad de la educación clerical en nuestro país — y en el momento presente, la educación clerical es la base de toda educación— consiste en mantener vivo el sentimiento de la diferencia de clases. Dar a los ricos la sensación de que son distintos de los demás — esa es la finalidad—. Y lo más curioso es que la gente cree que existen diferencias objetivas, concretas, tangibles. Sobre esta base educativa se construye más tarde una especie de educación militar procedente de la mentalidad militar castellana. Como el ejército es incapaz de cualquier acción militar exterior, para subsistir se ha convertido en el brazo armado de la diferencia de clases —lo que quiero decir es que es un ejército de guerra civil, con el matiz concreto de guerra social—. Por eso Iglesia, militarismo, latifundismo y burguesía son exactamente lo mismo, son harina del mismo costal. El ejército es la garantía de la diferencia de clases. El contrato es el siguiente: la burguesía paga al militarismo parasitario y, a cambio, la Iglesia defiende la diferencia de clases.

Es curiosa la facilidad con que la Iglesia católica se ha adaptado a los sucesivos estadios económicos y sociales. La Iglesia se adaptó al mundo antiguo — basado en la esclavitud—, al mundo medieval — basado en el feudalismo—, al mundo moderno — basado en el capitalismo— y al mundo contemporáneo — basado en el socialismo—. Estoy seguro de que la Iglesia se adaptará al comunismo con la misma facilidad —si se lo permiten—. Este sentido del oportunismo frente a los diferentes estadios económicos que se suceden es lo que más impresiona de la Iglesia. Este oportunismo sistemático es el que ha permitido afirmar que la Iglesia tiene un origen divino. En el Mediterráneo — país pobre— el oportunismo siempre ha sido considerado sagrado.

Como sabemos tan poco acerca del aspecto material y económico de nuestra historia — y por eso es tan admirable el esfuerzo que hacen Vicens Vives y su equipo para arrojar un poco de luz sobre estas tinieblas—, es natural que la psicología de nuestra alma colectiva se haya descuidado tanto.

En cualquier caso, las causas económicas no lo explican todo y hasta que no dispongamos de una buena historia de nuestro país, nos veremos obligados a analizar las causas de nuestro drama cultural — de nuestra decadencia literaria, espiritual y sensible— a la luz de la formación de la unidad española y del vínculo con Castilla. Las causas reales de esta decadencia, que ha sido subrayada muy a menudo, son, por el momento, desconocidas.

La unidad, que no fue solamente política, sino también religiosa, lograda mediante la proyección de formas del catolicismo castellano sobre nuestro país, produjo una sobrecarga de catolicismo en nuestra vida social, que actuó como factor de decadencia, pues los pueblos con espíritu comercial se ahogan si la presión del dogmatismo católico resulta excesiva. El bilingüismo fue otro factor de decadencia. El bilingüismo plantea, a mi modo de ver, el problema del subconsciente catalán — origen de todo el drama cultural del país— porque el pueblo que no logra manifestar su subconsciente de manera holgada, libre y normal, pierde fatal y certeramente su personalidad. El subconsciente catalán es absolutamente ajeno al ambiente castellano y andaluz, donde se siente desplazado. El hecho de que el alma catalana sea más sentimental que sensible intensifica aún más lo que digo. El arrinconamiento al que aludo crea en el catalán un sentimiento de inferioridad permanente. Al ser el sentimiento de inferioridad algo doloroso, desagradable y abrumador, el catalán ha realizado, colectiva y, en muchos casos, personalmente, un gran esfuerzo para superarlo: ha hecho todo lo posible para abandonar su auténtica personalidad, para desprenderse de ella, pero no lo ha conseguido. Esto ha dado lugar a una psicología curiosa: la psicología de un hombre dividido, que tiene miedo de ser él mismo y, al mismo tiempo, no puede dejar de ser quien es, que se niega a aceptarse tal y como es y que no puede dejar de ser como es. No son elucubraciones mías, son hechos. Son las señales típicas del complejo de inferioridad.

La permanencia prolongada en este estado ha creado un ser de escasos sentimientos públicos positivos, es decir, un hombre sin patria, incapaz de unirse a otros o compartir intereses, hipercrítico, irónico, individualista, frenéticamente individualista, negativo: un hombre enfermizo, sombrío, desconfiado, tortuoso, escurridizo, nervioso, displicente, solitario, triste. La enfermedad catalana yace en el subconsciente del país.

Volviendo al gran problema de la enfermedad nacional de nuestro país — la que mencionaba en una nota anterior— diré que, a mi parecer, es un tema del que hay que hablar abiertamente, pero también sin sentimentalismos, con absoluta frialdad. Cataluña es un país europeo, al que no le afectan de manera sensible — o, en todo caso, le afectan muy superficialmente— los factores extraeuropeos, cosa que no se puede decir de otros sectores de la Península, donde los factores arábigos o mahometanos tienen un gran peso.

Cataluña es un país europeo y ubicado en un área plenamente europea. Su situación social no se distingue en nada de los otros pueblos europeos. Gracias a la guerra de los remensas, es un país sin latifundismo y sin feudalismo agrario. Gracias a la industrialización, consecuencia de una larga tradición comercial y artesana, Cataluña es un país de tipo occidental —es decir, de economía burguesa—. Su exacerbado individualismo hace del catalán un hombre de la civilización industrial, esto es, un liberal burgués.

Geográficamente, Cataluña se halla entre una cultura de irradiación universal, la cultura francesa, que es la más elaborada del continente, y un país, España, que tras irrumpir en la historia como una llamarada entró en una larga decadencia. A pesar de esta decadencia, la diferencia de volumen demográfico y el paralelismo católico han hecho que Cataluña haya vivido sometida a España durante siglos. Estos siglos de dominación han conllevado un largo esfuerzo para desenraizar al catalán de su autenticidad, de su manera de ser. Este esfuerzo se ha producido en el campo político y en el cultural. Su consecuencia ha sido la creación de un pueblo atormentado por una secuencia inacabable de contradicciones, compromisos, perplejidades y negaciones. No obstante, no han logrado matar el idioma ni sepultar del todo la personalidad del país. Las clases cultivadas siempre adoptaron la cultura francesa, entre otras razones para llenar el vacío dejado por la preponderancia castellana. De hecho, se puede resumir de la siguiente manera: preponderancia política castellana, cultura francesa en las clases altas, carencia de toda cultura en el resto del país, por imposibilidad, por parte del pueblo, de asimilar el espíritu de la escuela castellana. Francia nunca ha ayudado a Cataluña, porque la política francesa ha partido de la base de que todo fortalecimiento de la personalidad de Cataluña podría sustraer el Rosellón de la unidad francesa. Ni España, pues, ni Francia, han querido reconocer jamás la existencia de una personalidad catalana. El opresor político no solo ha rechazado esta personalidad, sino que ha llevado a cabo una labor de desarraigo, imponiendo prejuicios, generando desconfianza, aplicando medidas vejatorias y obligaciones deliberadas para diluir la autenticidad del país, para matar su personalidad autóctona. Una personalidad que debe de poseer una vitalidad y una fuerza impresionantes si, después de tantos siglos de mistificación, de tantas invasiones y de tantas guerras y de un no menor esfuerzo de asimilación, todavía sobrevive.

Pero estos tres siglos no han pasado en vano y le han hecho mucho daño al alma y al espíritu del país. El catalán de hoy es la consecuencia del transcurso de estos tres siglos.

El catalán de hoy tiene miedo de ser él mismo. Este miedo es como un tumor que lleva dentro. El catalán oculta sus verdaderos sentimientos, disimula su manera de ser, escamotea su autenticidad, aparenta ser diferente de quien es. Ser catalán le ha dado tantos problemas que, en ciertos momentos, ha dejado de pensar en el país. El hecho mismo de que el catalán aparente ser un hombre que no piensa, deriva de que no quiere pensar en su país —por consiguiente, prefiere no pensar en nada.

El primer drama del catalán consiste en el miedo a ser él mismo. Pero hay otro todavía más grave: el catalán no puede dejar de ser quien es. Las tendencias oscuras del inconsciente individual y colectivo superan, probablemente, cualquier esfuerzo de voluntad. En el subconsciente del país, pues, la procesión va por dentro. En realidad, nos hallamos ante un dualismo irreducible —doloroso, lacerante, enfermizo.

Ahora bien: ante un problema de dualismo irreductible, todavía no se ha inventado nada más cómodo que huir. El catalán es un fugitivo. A veces huye de sí mismo y otras, cuando sigue dentro de sí, se refugia en otras culturas, se extranjeriza, se destruye; escapa intelectual y moralmente. A veces parece un cobarde y otras un ensimismado orgulloso. A veces parece sufrir de manía persecutoria y otras de engreimiento. Alterna constantemente la avidez con sentimientos de frustración enfermiza. Aspectos todos ellos característicos de la psicología del hombre que huye, que escapa. A veces es derrochador hasta la indecencia y otras tan avaricioso como un demente; a veces es un lacayo y otras un insurrecto, a veces un conformista y otras un rebelde. El catalán se evade, no se suma a nada, no se compromete con nadie. Ante lo irremediable del dualismo, procura llegar a su hora final habiendo soportado la menor cantidad de molestias posibles —lo cual le hace sufrir aún más—. La careta que lleva puesta toda su vida le causa un febril desasosiego interno. Es un ser humano que se da — que me doy— pena.

Volvamos a las notas acerca de la enfermedad nacional.

En un ensayo del brillante Joan Fuster titulado «Unamuno y Maragall, cara a cara», se dice lo siguiente de Unamuno: «Unamuno escribió sus impresiones de aquel viaje en una nota titulada “Barcelona (noviembre 1906)”, que se publicó primero en la prensa de Buenos Aires y después fue recopilada en Por tierras de Portugal y España: “En la ciudad de Barcelona se cree uno a veces hallarse en un vastísimo arrabal de Tarascón — dice— y se cree oír en catalán, lengua tan hermana de la lengua provenzal, el grito de combate de los buenos tarasconenses: fem du bruit, es decir, ‘hagamos ruido’”. Unamuno acusa a los catalanes de “vanidad petulante” y de “avaricia codiciosa”, vicios que, asegura, “brotan de una cualidad — observemos que se le ha escapado la palabra cualidad— que es la sensualidad” común a todos los pueblos mediterráneos. Prevé que “si estas líneas caen bajo los ojos de algún barcelonés”, este objetará — como hizo Maragall— que no había sabido comprender lo que veía. Esta objeción, continúa, estará dictada por la “jactancia del ensimismamiento colectivo”. El catalán es el pueblo “en que menos he visto la gente rendirse a las observaciones de censura”. “Siempre están a la defensiva hasta cuando parece que atacan.” Y en el fondo esto revela “una muy vacilante, muy apagada, muy insegura fe en sí mismos”». No es el momento de detenerse a analizar la justicia de estas observaciones. Solo diré que, en la medida en que son exactas, Unamuno obraba de mala fe al ocultarnos sus causas. Si los catalanes son así, no es porque sí, y Unamuno lo sabía o tenía la obligación de saberlo. Josep Ferrater Mora se ha ocupado, con una terminología diferente, de algunos matices de este rasgo psicológico (las formas de la vida catalana). Ferrater también prescinde de las causas, históricas o no, del fenómeno citado. Unamuno pretende dar a la jactancia catalana, que notó, un alcance, digamos, retroactivo, y la considera una constante de nuestro carácter colectivo. Para probarlo, aporta el verso 960 del poema castellano del siglo xii Cantar del Mio Cid, que dice a propósito del conde de Barcelona: «El conde es muy follon y dixo una vanidad». No es que tenga mucho peso como argumento histórico».

Nunca he dado mucho valor a Unamuno —en el sentido de los valores que me interesan. Exceptuando la singularidad de su figura y su energumenismo fundamental. Pero una de las observaciones que hace me lleva a añadir algo más sobre la enfermedad nacional. (Diré, de paso, que la importancia que Unamuno confiere al verso del poema es grotesca. ¿Existe un solo político de la historia — un rey, etc.— del que se pueda afirmar que nunca dijo una vanidad? Pero ¿en qué país estamos? ¡Válgame Dios!) Mi opinión es que el catalán de hoy en día no tiene ni una sola característica típica de los catalanes de la época nacional. El catalán actual ha sido modelado en los años de decadencia, y todos sus vicios y virtudes proceden de lo que una «decadencia» puede dar de sí. La piedra de toque del espíritu de un pueblo es su personalidad histórica y política, nunca su despersonalización en este terreno. Este estado de despersonalización ha durado más de cuatro siglos y hasta ahora no se ha empezado a comprender que el país tiene una personalidad. El catalán es la consecuencia de aquellos años desgraciados y de estos años en los que todavía vivimos.

El catalán actual es un producto de la decadencia de Cataluña. Su rasgo característico es el complejo de inferioridad, fruto del deterioro de su personalidad. El catalán no tiene patria, por eso es un ser diferente que no puede compararse con quienes la tienen. Perdió la patria e hizo un gran esfuerzo para tener otra, sin lograrlo. El catalán no tiene un inconsciente sano, normal y abierto. Esto explica sus características: a veces es un engreído — la jactancia que nota Unamuno—. Pero a menudo también posee una humildad morbosa, humillada y ofendida, y por eso Unamuno dice que «hasta cuando parece que atacan, están a la defensiva». Puede que esa vanidad insoportable sea una consecuencia del sentimiento de humillación, y viceversa —la humillación crea, como una evasión incontenible, la vanidad. Encontrar un catalán normal es difícil.

Así pues, habremos vivido en este largo período de gobierno de Franco, una época famosa. Habrá sido una época excelente desde cierto punto de vista. Habrá permitido reflexionar a las personas que suelen hacerlo. No creo que haya habido muchas tan útiles como esta para reflexionar sobre España, para comprender su organización interna. El mismo aislamiento en que hemos vivido y seguimos viviendo, la inmovilidad de la vida, ha permitido ver las cosas con gran claridad. La agitación suele nublar la visión.

Habrá sido un período deslumbrante desde el punto de vista del trabajo no pagado. Los obreros habrán pasado un largo período de dificultades indecibles. Con la excusa de que había que costear la guerra, el número de horas gratuitas que tuvieron que trabajar fue espectacular. Este resultado se logró instaurando un sistema policial lo suficientemente fuerte y eficiente para asegurar la paz social. Nada ha cambiado en lo más mínimo. Sobre la necesidad de pagar los jornales mínimos, es decir, sobre la necesidad de no pagar la mayor cantidad posible de horas de trabajo, la burguesía de Barcelona y de Bilbao y la clase política (parasitaria) de Madrid (militares, latifundistas, alto clero) siempre han estado plenamente de acuerdo en este período.

Entre la burguesía a la que aludo y la clase política, hubo y sigue manteniéndose una especie de pacto implícito. Lo que Malthus preconizaba a principios del siglo pasado, el establecimiento de una división del trabajo en el gasto, lo hemos visto, en este período, perfectamente aplicado. La burguesía se dedicó a acumular plusvalía, a atesorar a base de abstinencia. «Yo sustituyo — escribió el economista Nassau W. Senior— la palabra capital, en su acepción de instrumento de producción, por la palabra abstinencia». La burguesía, en este período, ha observado abstinencia, y como la abstinencia es remuneradora, ha ganado dinero. Durante toda esta etapa, Barcelona y Bilbao han dado la impresión de ser dos ciudades abstinentes y arruinadas, crepusculares, melancólicas, literalmente, abstinentes (una forma de abstinencia ha consistido, sin duda, en poder trasladar a Suiza una parte de la plusvalía acumulada. El seguro contra la precariedad intrínseca de las dictaduras siempre ha sido, en todas partes, la evasión de capitales, y la dictadura de Franco ha hecho la vista gorda, naturalmente.) Si la burguesía ha observado abstinencia, la clase política parasitaria encarnada en Madrid ha derrochado a manos llenas. Todos los estamentos improductivos han vivido estupendamente bien. La inmensa cantidad de generales, almirantes, etc., de este país ha vivido el mejor momento del siglo. No solo el presupuesto de guerra nunca ha estado sometido a ningún control, sino que muchos generales han entrado a formar parte de los consejos de administración, no por razones de utilidad o para aportar conocimientos a las empresas, antes bien para sellar el pacto patriótico-burgués. Los latifundistas han vivido una temporada magnífica, sin dolores de cabeza, sin problemas, con jornales de hambre en sus tierras y una vida de esplendor para ellos. Madrid, capital del latifundismo andaluz y meca del militarismo español, ha sido el fiel reflejo de esta situación. La ciudad del régimen que la Iglesia, naturalmente, ha bendecido, pues la Iglesia católica nunca había gozado, en este país, de tanta influencia y de tantos privilegios como en este período.

Todo lo que Malthus preconizaba diciendo «es de suprema importancia mantener separada la pasión por el gasto y la pasión por la acumulación» lo hemos vivido plenamente. Las rentas de los latifundistas han aumentado con creces, y los impuestos del Estado han crecido considerablemente, lo cual ha permitido a los militares y al alto clero gastar, construir, edificar y mandar en todo, hasta el punto de llegar a dar la impresión de que la religión iba en gran aumento.

La acumulación burguesa de la plusvalía (abstinencia) y el gasto de las clases improductivas (rentas de los latifundios, aumento de los impuestos del Estado…), todo ha podido ser sufragado con la fabulosa cantidad de horas de trabajo robadas a los obreros.

En este momento de crisis económica tan aguda (mayo de 1959), los observadores políticos cometen, a mi entender, un error. Creen que esta crisis afectará a la situación política y perjudicará gravemente la situación [de] Franco. Creo que exageran. Los países pobres cuentan con una gran ventaja para resistir las crisis. Justo por estar tan acostumbrados a la pobreza, soportan perfectamente el hecho de hacerse más pobres, y el fenómeno no tiene repercusiones generales apreciables. Para un país rico, en cambio, una etapa de pobreza es muy difícil de superar y el riesgo que comporta puede ser muy grave. En los países pobres, es muy difícil hablar de situaciones econó- micas en términos generales — si se quiere afrontar el tema con seriedad— porque la economía es fragmentaria e incoherente, caracterizada por situaciones particulares. De esta suerte, en tiempos difíciles, las repercusiones son particulares y recaen sobre algunos particulares que pueden ser eliminados sin más (pueden quebrar), sin que eso afecte a la situación general. Este es el estadio de la economía que contemplan los castellanos. En el juego político, nunca se ha tomado en serio el factor económico. Siempre fue así y sigue siéndolo. Suponer que Franco tiene la más mínima idea de economía, que la economía le preocupa o le inquieta mínimamente, es una enorme fantasía. ¿Qué le puede importar, por otra parte, a un militar del país, la quiebra de un comerciante? Un hecho de este tipo siempre será una manifestación de la Divina Providencia muy apreciable.

M. Teresa Ortínez y Manolo vienen a cenar a casa (julio de 1959). Nos ponemos a hablar de gente de su quinta y salen a relucir dos coetáneos de él, los dos economistas: Sardà, del Banco de España, y Estapé, catedrático de Zaragoza, que empiezan a ser muy conocidos en el país. Me cuenta que han sido consejeros de Navarro Rubio en la reforma tributaria, y, siempre de él y del ministro de Comercio (Ullastres) en la elaboración del plan de estabilización que se ha lanzado este mes. También me cuenta que lo que caracteriza a estos señores es la contradicción permanente. Los dos son socialistoides, por no decir comunistoides, y ostentan un perfecto desprecio por la burguesía, a pesar de colaborar y ser los agentes más activos en la salvación de este abyecto régimen de Franco. Como buenos economistas, no tienen un duro —porque a veces (la excepción de Keynes confirma la regla) cuanto más se sabe de economía, menos dinero se gana—. Puede que ahí resida el origen de su contradicción: son antifranquistas, pero han de colaborar con el régimen para ganarse la vida. Ortínez me cuenta que en el régimen de Franco hay un número considerable de antifranquistas —incluso en los puestos clave—. Ortínez ha colaborado personalmente, y lo que más siente es no haber podido colaborar con adhesión total porque la estupidez del régimen se lo ha impedido. Tengo la impresión de que, en mis tiempos, estas cosas no pasaban. La gente abandonaba lo que no le gustaba. Pero claro, puede que en aquella época la vida fuera más fácil. Por otra parte, las dictaduras lo corrompen todo porque, como solo pueden combatirse desde dentro, crean apariencias de duplicidad escandalosas. Pero esta duplicidad nunca había sido tan fuerte como lo es ahora.

La ciencia perjudicó mucho, claro está, a la teología de las diferentes religiones y a lo que se conoce como revelación, pero puede que lo que acabó definitivamente con estas locuras fueran tres documentos: el diálogo de Platón titulado Euthyphron, el Tratado teológico-político de Spinoza y la carta de Jean-Jacques Rousseau al arzobispo de París. Estos tres documentos son absolutamente esenciales para la liberación del espíritu y para aspirar a una cierta y normal objetividad, a un mínimo de sentido común, a una plausibilidad razonable.

Algo que se advierte es que sus autores escribieron los tres documentos con el miedo en el cuerpo — con el miedo al garrotazo—. Garrotazo que para los tres llegaría tarde o temprano. Sócrates, Spinoza y Rousseau hacen un esfuerzo desesperado para demostrar que son espíritus religiosos, y un hombre como Alain, en nuestra época, se lo cree. Yo no. Se ve a la legua que no lo son.

Hace más de cuarenta años que leo estos escritos sin cansarme. Por lo que se refiere a Spinoza, hoy día, ya cumplidos los sesenta, me parece mucho más actual y fascinante que cuando empecé a leerlo a los veinte.

Hacerse todas las ilusiones posibles, de Josep PlaEl material inédito que el investigador Francesc Montero (Cátedra Josep Pla de la Universidad de Girona) edita ahora en Hacerse todas las ilusiones posibles es el que el propio autor había previsto incluir en un nuevo volumen de su Obra Completa, que se habría titulado Nuevas notas dispersas o Vagas notas dispersas. No sabemos por qué razones ese proyecto no se llegó a concretar, ni si Pla quería añadirle más textos. Lo que sí sabemos es que las páginas que finalmente hoy podemos leer corresponden al Pla más memorable: el observador agudo de las enfermedades del país, el comentarista que hace gala del escepticismo más bien informado, el reportero más preciso de anécdotas impagables, el escritor capaz de dar la máxima vivacidad a los personajes y los paisajes que retrata, el prosista más convincente y más amable con los lectores…

Josep Pla (1987-1981) es sin duda el prosista más destacado de la literatura catalana del siglo XX. Su obra completa, inaugurada en 1966 con el extraordinario El cuaderno gris, es uno de los tesoros más valiosos del catálogo de Ediciones Destino, que incorpora también ediciones postumas de textos inéditos tan relevantes como La vida lenta (2014) o, ahora, estas nuevas «notas dispersas» reunidas bajo el título Hacerse todas las ilusiones posibles.

Francesc Montero (1981), es doctor en Filología Catalana, miembro de la Cátedra Josep Pla y del Instituto de Lengua y Cultura Catalanas de la Universidad de Girona. Es autor de Manuel Brunet (1889-1956), el periodismo de ideas en el ojo del huracán (Afers, 2016), que le valió el Premio Serra d’Or 2017 de Investigación en Humanidades. Además de otros trabajos sobre la obra de Josep Pla, recientemente ha comisariado la exposición Media Europa cae. Impresiones de Josep Pla sobre la Gran Guerra.

—————————————

Autor: Josep Pla (Edición de Francesc Montero). Título: Hacerse todas las ilusiones posibles. Editorial: Destino. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: