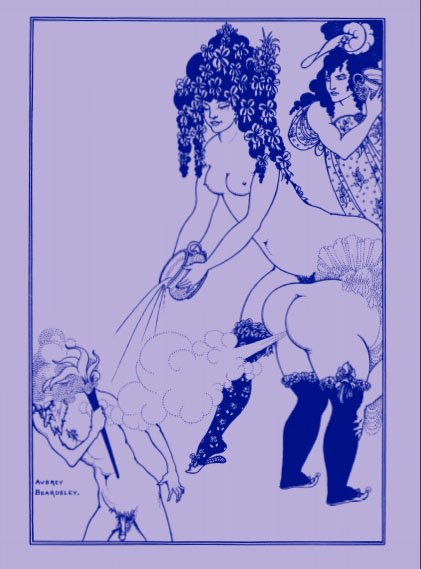

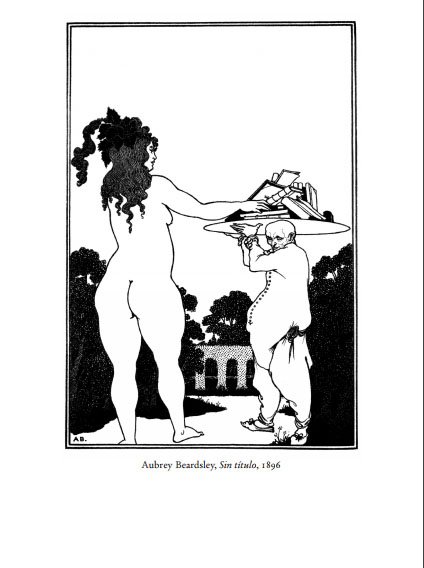

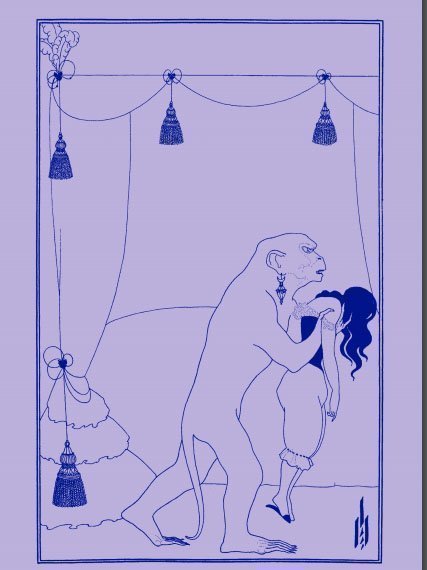

Prologada, seleccionada y anotada por Jaime Rosal y Jacobo Siruela, la antología El lector decadente, publicada por Ediciones Atalanta, presenta por primera vez en nuestra lengua una cuidada recopilación de textos —ilustrados por Odilon Redon y Aubrey Beardsley— que harán las delicias de todo buen lector «decadente». Ofrecemos el prefacio de Jaime Rosal.

Prefacio

Jaime Rosal

El movimiento decadentista hunde sus raíces en una Francia convulsa y presa de la decepción a finales del siglo XIX. Tras la derrota del ejército francés en la batalla de Sedán durante la guerra franco-prusiana (1870-1871), que propició la caída de Napoleón III y la proclamación de la Tercera República –momento en el que se produjo la breve insurrección de la Comuna de París–, el país desemboca en el estancamiento económico que trajo consigo el nacimiento de la economía capitalista, que preconizaba el enriquecimiento de la burguesía en aras de una mejora en la condición moral y material de Francia, pero en detrimento de la recién nacida clase proletaria. Surge entonces en lo social un sentimiento de frustración moral que afecta a todos los ámbitos de la nación francesa y que se refleja especialmente en la literatura fin de siècle –término que en particular se ha venido aplicando al final del diecinueve francés–, donde irrumpe con voz propia. Se trata del decadentismo, epíteto peyorativo acuñado por la crítica académica para desautorizar a aquellos escritores dispuestos a romper con la tradición del naturalismo. Sin embargo, sus miembros lo adoptan sin reservas, más bien con cierto orgullo, el de saberse considerados diferentes a los naturalistas, cuyo imperio comenzaba a declinar.

Al respecto cabe destacar que en 1886 Anatole Baju funda el periódico Le Décadent littéraire et artistique –llamado simplemente Le Décadent a partir de 1889–. Sobre la elección de la cabecera de la publicación, Baju puntualiza en su ensayo L’École décadente (1887):

Era un verdadero contrasentido, que nos vino impuesto. Por ello lo adoptamos. Hacía un tiempo que los cronistas parisinos, en particular Félicien Champsaur, motejaban a los escritores de esta nueva escuela como decadentes. Para evitar el mal propósito que esta palabra poco afortunada podía generar en nuestra estima, preferimos tomarla como bandera.

El propio Baju, junto a Luc Vajarnet, redactor jefe de Le Décadent, en el editorial del primer número, titulado «Aux Lecteurs!» (10 de abril de 1886), deja bien claro cuáles son los propósitos de la publicación:

Disimular el estado de decadencia al que hemos llegado sería el colmo de la insensatez.

Religión, costumbres, justicia, todo se desmorona, o mejor: todo sufre una transformación ineludible.

La sociedad se descompone bajo la acción corrosiva de una cultura delicuescente.

El hombre moderno está hastiado.

Refinamiento de apetitos, de sensaciones, de gustos, de lujos, de placeres; neurosis, histeria, hipnotismo, morfinomanía, charlatanería científica, schopenhauerismo a ultranza: tales son los patrones de la evolución social.

Sobre todo es en la lengua donde se manifiestan los primeros síntomas.

A necesidades nuevas corresponden ideas nuevas, infinitamente sutiles y matizadas, y la necesidad de crear palabras inéditas para expresar tal complejidad de afectos y sensaciones fisiológicas.

Solamente nos ocuparemos de este proceso desde el punto de vista de la literatura.

La decadencia política nos deja fríos.

Por lo demás, ésta avanza en su propio tren movido por esa secta de políticos cuya aparición sintomática era inevitable en estas horas exangües.

Nos abstendremos de la política como de una cosa idealmente infecta y abyectamente despreciable.

El arte no tiene partido; de hecho, es el único punto de integración de todas las opiniones.

Es el arte del que vamos a ocuparnos; lo seguiremos en todas sus fluctuaciones.

Dedicamos esta publicación a las innovaciones venenosas, a las audacias estupefacientes, a las incoherencias, a las treinta y seis atmósferas en el límite más comprometido de su compatibilidad con las convenciones arcaicas etiquetadas bajo el nombre de moral pública.

Seremos las divas de una literatura prototípica, precursores del transformismo latente que carcome los estratos superpuestos del clasicismo, del romanticismo, del naturalismo; en una palabra, seremos los profetas clamando por siempre el credo elixirizado, el verbo quintaesenciado del decadentismo triunfante.

Respecto a la necesidad de crear palabras nuevas, Paul Bourget va más lejos al afirmar: «Un estilo decadentista es aquel en que la unidad de la obra se descompone y deja lugar a la autonomía de la página, la página a la autonomía de la frase y la frase a la autonomía de la palabra». Paul Valéry, en una carta dirigida a Pierre Louÿs en 1890, precisa: «Decadente para mí quiere decir artista ultrarrefinado, protegido por una lengua sana contra el asalto de la vulgaridad, aún virgen de los besos del profesor de literatura, gloriosa en el desprecio al periodista, pero elaborada para uno mismo y algunas decenas de amigos».

Si en el origen de los movimientos literarios anteriores a la belle époque –romanticismo, realismo y naturalismo– hallamos una necesidad histórico-cultural de ruptura, el decadentismo eclosiona obedeciendo al impulso de conocer el alma humana a través de sus extraños desvaríos. Esta cuestión se pone de relieve sobre todo en el aspecto sexual, donde, en busca exclusivamente del placer frente a la ortodoxa propagación del género humano –en una época, sea dicho de paso, en la que los medios de contracepción eran prácticamente inexistentes–, se describen sin ambages toda clase de ambigüedades y parafilias –un terreno escabroso vedado hasta la fecha en el ámbito literario–, dando origen a una sexualidad malsana que puede conducir incluso a la muerte.

Sin embargo, no es ése el tema principal que abordan los escritores decadentes; su afán común es despreciar la sociedad burguesa, que a su juicio lastra la concepción del arte, especialmente la literatura. En este sentido, adoptan una postura nostálgica, vuelta hacia un pasado glorioso, que, salvando las distancias, resulta similar a la adoptada en España por la generación del 98; y aunque sus premisas sean bien distintas, advertiremos en ambas una misma sensación de pesimismo, que surge del drama de una sociedad que se enfrenta a su declive, privada de cualquier esperanza en el futuro, algo que ocurre siempre en el transcurso de la historia de las civilizaciones y cuyo epítome, para que nos entendamos, bien pudiera ser el Imperio romano, como señalaría Joséphin Péladan en La Décadence latine. Mientras que en la pintura surgen artistas de un raro talento, como Odilon Redon, Gustave Moreau –frente a cuyos cuadros el exquisito Des Esseintes, el protagonista de A contrapelo, de Huysmans, puede pasar horas extasiado–, Charles Auguste Mengin o el belga Félicien Rops, en la literatura son muchas las voces que se suman a este movimiento.

En cuanto a su origen, debido tal vez a la diversa adscripción de sus miembros a las diferentes estéticas que coexistieron en Francia en el momento de su génesis, el decadentismo, no sin cierta razón, se ha vinculado al parnasianismo y al simbolismo. Bastará echar un vistazo a cualquier enciclopedia para comprobar que la mayoría de los autores incluidos en nuestra antología han sido indistintamente calificados como parnasianos o simbolistas, de modo que parece como si los decadentistas se moviesen entre dos aguas. Nada menos exacto. Como señaló Anatole Baju, «los decadentistas son una cosa, los simbolistas son la sombra de esa cosa». En el dominio de la estética, el decadentismo es una manera de vivir y, como tal, abarca diversos aspectos que incluyen, obviamente, la literatura.

Su irrupción se pone definitivamente de relieve con la novela A contrapelo, de Joris-Karl Huysmans, naturalista y discípulo de Zola en sus inicios, que bien puede considerarse el mejor ejemplo de la estética promulgada por el decadentismo. En efecto, en el prólogo a la segunda edición de A contrapelo, publicada en 1904, veinte años después de la primera, Huysmans recuerda como durante un paseo en Médan, en la finca de Zola, éste le acusó de atacar el naturalismo:

Una tarde, cuando dábamos un paseo los dos por el campo, [Zola] se detuvo bruscamente y, mirándome con mucha seriedad, me echó en cara este libro diciéndome que con él asestaba un golpe terrible al naturalismo, que me desviaba de la escuela, que con semejante novela quemaba mis naves, que ningún tipo de literatura era ya posible con este género que quedaba agotado en un solo volumen, y en un tono de amistad, pues era una excelente persona, me incitó a que volviera al camino ya trazado y que me dedicara al estudio de las costumbres. […] Había muchas cosas que Zola no podía comprender: en primer lugar, esa necesidad que yo sentía de abrir las ventanas, de escapar de un ambiente que me asfixiaba; luego, el deseo que yo experimentaba de romper los límites de la novela, de hacer entrar en ella el arte, la ciencia, y de no servirme de esta forma literaria nada más que como marco para insertar en él trabajos más serios.

Para comprender estos reproches, cabrá señalar que en 1880, a instancias de Zola, Huysmans había colaborado con su relato «Con el petate a cuestas» en un volumen que, bajo el epígrafe de Las veladas de Médan, reunía, junto a Huysmans y al propio Zola, los nombres de Guy de Maupassant, Henry Céard, Léon Hennique y Paul Alexis. Vale la pena recordar de paso que, con su narración «Bola de sebo», Maupassant logró un clamoroso éxito (alcanzó las diez ediciones), se consagró como un gran autor.

Volviendo a la novela de Huysmans, A contrapelo es una suerte de manifiesto del decadentismo, o mejor dicho, el manifiesto del decadentismo por excelencia. Su protagonista, Jean Floressas des Esseintes, paradigma del dandi, ocioso amante de las artes inspirado en la figura del poeta Robert de Montesquiou-Fézensac, gran amigo de Marcel Proust, se enfrenta al conformismo moral y a los prejuicios sociales mientras juzga la hipocresía de los valores de la libertad y el progreso de sus días, que considera un simple medio para la explotación de las clases humildes. El coleccionista Des Esseintes es un exquisito degustador de rarezas que, sin embargo, no pierde de vista el pasado cultural de su país para remontar el río de la cultura francesa en busca de sus orígenes, en busca del placer objetivo primordial de su existencia. Y en su búsqueda los principios de la moral burguesa se subvierten –lo mismo le ocurre a Clara, la perversa inglesa protagonista de El Jardín de los Suplicios, de Octave Mirbeau, otra de las obras maestras del decadentismo, para quien no rige ninguna norma ética.

Zola, uno de los padres del naturalismo, no podía concebir otra forma de hacer literatura y se negó a aceptar que su momento comenzaba a declinar, a pesar de que Huysmans le reconocía los valiosos servicios prestados al arte, así como la precisión de su estilo, que a su juicio permanecerían como fundamentales en la literatura francesa. Habían surgido otros escritores con ideas nuevas, herederos del romanticismo y el parnasianismo, que, a través de sus creaciones, volviendo la mirada hacia las culturas antiguas, se dejaban llevar por el barroquismo dentro de un marco netamente intelectual en el que imperaban la perversidad y el pesimismo.

El decadentista era un escritor de vuelta de todo, caracterizado por una enfermiza sofisticación en lo artístico, el equivalente al dandi en lo social, uno de cuyos modelos será Oscar Wilde. Habría que añadir el elemento fantástico aportado por Edgar Allan Poe y sus alucinantes creaciones, producto de sus coqueteos con las drogas y su alcoholismo, otro tema afín que los entronca con Baudelaire –uno de los «poetas malditos» de Verlaine–, por cierto gran traductor y defensor de Poe, cuya obra contribuyó a difundir entusiásticamente en Francia. Convendría asimismo señalar que, en 20 el prefacio de Las flores del mal, Théophile Gautier, refiriéndose a Baudelaire, su autor, nos advierte de que cuando las civilizaciones alcanzan un punto de envejecimiento, un punto de madurez, generan un «estilo decadente», algo en lo que Huysmans insiste al referirse a la poesía latina después del Imperio de Augusto.

Si Baudelaire anuncia la profunda unidad natural que existe entre colores y sonidos bajo el prisma de la sinestesia, Rimbaud preconiza la alucinación que se alcanza a base del desarreglo de los sentidos, franqueando el umbral de los paraísos artificiales mediante el uso de estupefacientes. Según este modelo, que a simple vista resulta de una ardua complejidad, el escritor decadentista debe romper moldes, huir de la retórica tradicional creando su propio lenguaje, sin atenerse más que a la estricta belleza de los vocablos y rehusando cualquier norma sintáctica. Esto confunde a los no iniciados y se convierte en el reverso de la medalla de los parnasianos, para quienes el ideal de «el arte por el arte» era su primordial divisa.

Por otro lado, el decadentismo no puede definirse como un movimiento literario propiamente dicho, sino más bien como una forma de sentir, de ahí la ristra de autores que pueden sumarse a sus filas, algunos de los cuales, como he señalado, se hallan englobados a su vez entre los simbolistas y los parnasianos. Poco importa mientras participen de ese sentimiento de provocación, producto de su desconfianza en el porvenir y de su fascinación por lo artificial, y renieguen del naturalismo y de sus largas e incluso pesadas descripciones, que actúan como el árbol que no deja ver el bosque. Los decadentistas arremeten contra la moral y las costumbres burguesas, y se evaden de la realidad cotidiana buscando de manera enfermiza el refinamiento entre lo oculto, lo que les inclinará hacia el esoterismo e incluso hacia el satanismo.

Soslayadas sus pretensiones de formar una escuela en el sentido estricto del término, los decadentistas disfrutan de una serie de rasgos comunes: la búsqueda de lo aristocrático, lo pretencioso y lo oriental como epítome de lo exótico –El Jardín de los Suplicios es una muestra excelente de ello–; sus desmedidos empeños por alcanzar una estética altamente refinada, enfermiza; su artificiosa originalidad, que los aparta de los modelos clásicos, pues, a su entender, no es posible continuar inspirándose indefinidamente en ellos; su tremenda erudición, que se manifiesta en la descripción de los más nimios detalles de las sensaciones experimentadas, y la creación de un lenguaje de características propias gracias al cual el artista logre transmitir al lector su voluntad rupturista. Este último rasgo resulta para la crítica institucional una manifestación inequívoca de sus carencias en el dominio de la lengua. Nada más falso: el escritor decadentista bucea en el idioma para conseguir un sello propio que le distinga de sus predecesores. Huysmans –sí, otra vez Huysmans– será un buen ejemplo de ello.

Estas características comunes se hallan más o menos en todos los autores reunidos en esta antología, que, por seguir una pauta, hemos ordenado en atención a las fechas en que se publicaron los fragmentos seleccionados. La proximidad temporal resulta evidente, pues el decadentismo se desarrolló en un breve intervalo, entre finales del siglo xix y principios del xx, y la mayoría de sus miembros estuvieron, como se verá, en mayor o menor medida relacionados.

Sinopsis de El lector decadente

Con la caída de Napoleón III en 1870, Francia vive sumida en un clima de decepción, estancamiento económico y convulsión política. Este sentimiento de frustración social, que afecta notablemente a la literatura del llamado fin de siècle, cristalizó en un movimiento literario que rompió con la tradición del naturalismo para continuar la senda abierta por Baudelaire, primer impulsor de las ideas seminales modernas.

Aunque fueron llamados peyorativamente por la crítica de la época los décadents, en realidad son los primeros escritores auténticamente modernos, que se apartaron de los usos literarios del pasado. En 1890, Paul Valéry los definió como unos artistas ultrarrefinados, de vocación minoritaria, que se protegían «contra el asalto de la vulgaridad». En efecto, tanto Théophile Gautier como Isidore Ducasse, Barbey d’Aurevilly, Jean Richepin, Villiers de L’Isle-Adam, J.-K. Huysmans, Jean Moréas, Marcel Schwob, Léon Bloy, Pierre Louÿs, Stéphane Mallarmé, Jean Lorrain y Octave Mirbeau, cada uno a su manera, se rebelaron contra las normas sociales burguesas, su vulgar utilitarismo, hipocresía y rancia apetencia de realismo, para reafirmarse en unas pautas estéticas nuevas, modernas.

Pero si fue París la urbe que inauguró y fecundó esta nueva sensibilidad artística, Londres se sumaría a ella en la última década del siglo XIX, aunque William Beckford ya hubiese anticipado rasgos muy similares a finales del XVIII. Inspirados en al fórmula del art pour l’art, florecieron nuevos modos de expresión artística, capitaneados por Oscar Wilde —y seguidos muy de cerca por Max Beerbohm y Aubrey Beardsley—, que desafiaron las convenciones del gusto y la moral victorianas, y que tendrían su más perfecto colofón a principios del siglo XX en el siempre desmesurado Aleister Crowley.

—————————————

Autor: Varios. Título: El lector decadente. Editorial: Atalanta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: