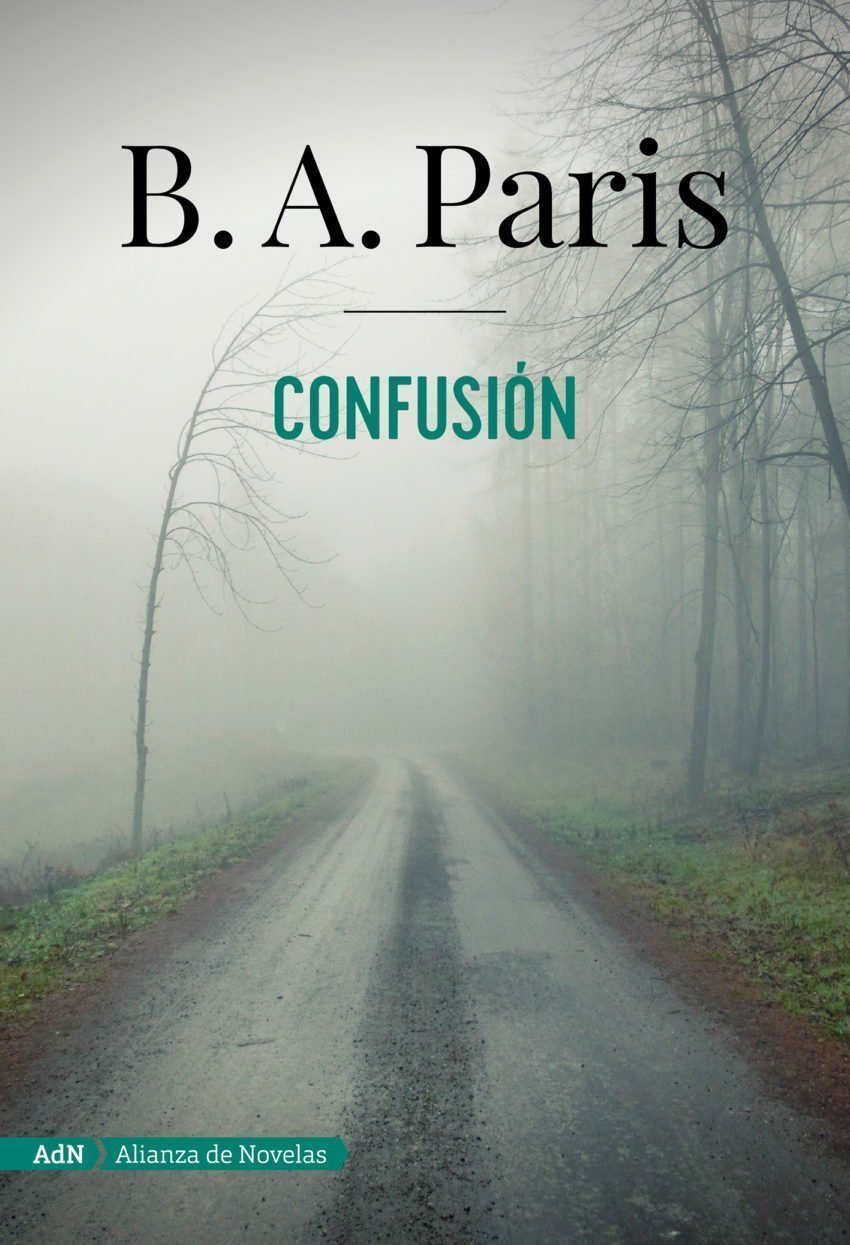

B. A. Paris, la autora del best seller mundial Al cerrar la puerta, tiene lista su segunda novela, Confusión, publicada por AdN Alianza de Novelas. Un thriller psicológico del que te ofrecemos las primeras páginas.

Viernes 17 de julio

Estamos despidiéndonos hasta después del verano cuando empieza a tronar. Un fuerte estallido retumba en el suelo y sobresalta a Connie. John ríe. El aire es denso y caliente.

—¡Venga, no os entretengáis! —grita.

Digo adiós deprisa con la mano y corro al coche. Cuando estoy a punto de subir, oigo el tono sordo del móvil en el bolso. Por la melodía, sé que es Matthew.

—Voy para allí —le digo, buscando a tientas la manilla de la puerta en la oscuridad—. Cojo el coche ahora mismo.

—¿Ya? —lo oigo decir al otro lado—. ¿No ibas ahora a casa de Connie?

—Iba, pero imaginarte esperándome es demasiado tentador —bromeo, y caigo en la cuenta de que está algo apagado—. ¿Va todo bien? —pregunto.

—Sí, es que tengo una jaqueca espantosa. Me ha dado hace como una hora y está empeorando. Por eso te llamo. ¿Te importa que me vaya a la cama?

Me noto el aire denso en la piel y pienso en la tormenta que se avecina; aún no ha llovido, pero tengo la impresión de que no tardará en empezar.

—Claro que no. ¿Te has tomado algo?

—Sí, pero no me ha hecho efecto. Pensaba acostarme en el cuarto de invitados, así, si consigo dormirme, no me despertarás cuando llegues.

—Buena idea.

—No me hace gracia irme a la cama sin saber si has llegado bien. Sonrío.

—No me va a pasar nada, estoy allí en cuarenta minutos. Salvo que ataje por Blackwater Lane, por el bosque.

—¡Ni se te ocurra! —Casi noto la punzada que ha debido de sentir al gritar—. Ay, qué dolor —dice, y yo pongo cara de pena. Baja la voz a un nivel más tolerable—. Cass, prométeme que no vas a volver por ahí. No me gusta que cruces el bosque sola de noche. Además, va a haber tormenta.

—Vale, no lo haré —digo enseguida, a la vez que me instalo en el asiento del conductor y dejo el bolso en el del copiloto.

—¿Me lo prometes?

—Te lo prometo.

Giro la llave de contacto y meto la marcha, con el teléfono caliente pegado a la oreja y apoyado en el hombro.

—Conduce con cuidado —me pide.

—Lo haré. Te quiero.

—Yo te quiero más.

Guardo el móvil en el bolso y sonrío ante su insistencia. Mientras hago la maniobra para salir de la plaza donde he aparcado, unas gotas de lluvia gordas empiezan a salpicar el parabrisas. «Ahí viene», me digo.

Cuando me incorporo a la autovía, cae ya con bastante fuerza. Mis limpiaparabrisas no son rival para el agua que sueltan las ruedas del camión que me precede. Según empiezo a adelantar, estalla un rayo en el cielo y, siguiendo la costumbre de mi infancia, cuento despacio, mentalmente. El trueno llega en el cuatro. A lo mejor tendría que haber ido a casa de Connie con los demás. Podría haber esperado allí a que pasara la tormenta, entretenida con los chistes y las anécdotas de John. Me siento un poco culpable al recordar la cara que ha puesto cuando he dicho que no me iba con ellos. Ha sido una torpeza por mi parte mencionar a Matthew. Podía haber dicho que estaba cansada, como Mary, nuestra directora.

Comienza a llover a mares y los coches del carril rápido aminoran la marcha en consecuencia. Sintiéndome de pronto acorralada en mi pequeño Mini, vuelvo al carril lento. Me inclino hacia delante, escudriño el panorama a través del cristal y pienso que ojalá mis limpiaparabrisas fueran más rápidos. Un camión me adelanta como una bala, luego otro y, cuando este último se interpone sin previo aviso entre el vehículo que llevo delante y el mío, obligándome a frenar bruscamente, decido que es muy arriesgado ir por esta carretera. Estallan más rayos en el cielo e iluminan de pronto el rótulo de Nook’s Corner, la pequeña población en la que resido. Las letras negras sobre fondo blanco, resaltadas por las luces del coche y refulgiendo como un faro en la oscuridad, resultan tan tentadoras que, en el último minuto, cuando ya casi es demasiado tarde, giro y tomo el atajo que Matthew no quería que tomara. Un claxon resuena furioso a mi espalda y su eco, que me persigue por la vía oscura como la boca de un lobo que conduce al bosque, me resulta premonitorio.

Aun con las luces a tope, apenas veo por dónde voy y lamento de inmediato haber abandonado la autovía perfectamente iluminada. Aunque esta carretera es preciosa de día, porque atraviesa un bosque de jacintos, sus cambios de rasante y sus curvas escondidas la hacen peligrosa en una noche así. La angustia de pensar en el trayecto que me espera me hace un nudo en el estómago. Pero estoy a solo quince minutos de casa. Si mantengo la calma y no me precipito, no tardaré en llegar. Pese a todo, acelero un poco.

Una súbita ráfaga de viento sacude los árboles y bambolea mi cochecito y, cuando intento enderezarlo, pillo de pronto un cambio de rasante. Por unos segundos aterradores, las ruedas se despegan del suelo y el estómago se me sube a la boca, produciéndome una desagradable sensación de montaña rusa. Cuando vuelvo a tocar tierra, me salpica el agua por el lateral y cae en cascada por el parabrisas, lo que me impide ver momentáneamente.

—¡No! —lloriqueo cuando el coche se detiene en el charco de agua y empieza a vibrar.

El miedo a quedarme atrapada en el bosque me dispara la adrenalina y me pone en movimiento. Cambio de marcha con un fuerte chasquido y piso el acelerador. El motor protesta, pero el coche avanza y, cruzando el charco, sube la pendiente. El corazón, que lleva un rato siguiendo el ritmo frenético de los limpiaparabrisas, me late tan fuerte que necesito unos segundos para recobrar el aliento. Pero no me atrevo a aparcar por si luego se niega a arrancar otra vez, así que sigo conduciendo, con más cuidado ahora.

Un par de minutos más tarde, un trueno me asusta tanto que suelto de pronto el volante. El coche se tuerce peligrosamente hacia la izquierda y, mientras lo enderezo, con las manos temblorosas, me empieza a angustiar la posibilidad de no llegar a casa de una pieza. Procuro calmarme, pero me siento asediada, no solo por los elementos, sino también por los árboles, que se retuercen adelante y atrás en una macabra danza, dispuestos a arrancar mi cochecito de la calzada y arrojarlo a la tormenta en cualquier momento. Con el tamborileo constante de la lluvia en el techo, el traqueteo del viento en las ventanillas y el estrépito de los limpiaparabrisas, me cuesta concentrarme.

Como vienen curvas, me echo hacia delante y agarro fuerte el volante. La carretera está desierta y, mientras tomo una curva tras otra, rezo para que aparezcan delante de mí las luces traseras de algún vehículo al que pueda seguir el resto del camino por el bosque. Quiero llamar a Matthew, solo para oír su voz, para asegurarme de que no soy la única superviviente del planeta, porque esa es la sensación que tengo, pero no quiero despertarlo, menos aún si tiene jaqueca. Además, se pondría furioso si supiera dónde estoy.

Cuando empiezo a pensar que la pesadilla no terminará jamás, tomo una curva y veo las luces traseras de un coche a unos cien metros de mí. Suelto un agitado suspiro de alivio y acelero un poco. Decidida a darle alcance, hasta que no estoy casi encima no veo que no se mueve, que está aparcado de mala manera en una pequeña área de descanso. Como no me lo esperaba, tengo que esquivarlo bruscamente, casi rozando la parte derecha de su parachoques y, al ponerme a su nivel, me vuelvo furibunda hacia el conductor, dispuesta a gritarle por no encender las luces de emergencia. Me devuelve la mirada una mujer con el rostro desdibujado por la lluvia torrencial.

Pensando que se le ha averiado el coche, me detengo un poco más adelante y dejo el mío en marcha. Me da pena que tenga que bajarse con la que está cayendo y, mientras la observo por el retrovisor, perversamente satisfecha de no ser la única boba que ha atajado por el bosque en plena tormenta, la imagino buscando a tientas un paraguas. Tardo diez segundos largos en darme cuenta de que no va a bajar y no puedo evitar indignarme porque ¿no querrá que vaya yo hasta ella en pleno diluvio? Salvo que no baje del coche por alguna razón, en cuyo caso ¿no me daría las luces o tocaría el claxon para indicarme que necesita ayuda? Pero eso no pasa, así que me desabrocho el cinturón de seguridad sin apartar la vista del retrovisor. Aunque no la veo bien, hay algo raro en la forma en que está ahí sentada, con las luces encendidas, y de pronto recuerdo las historias que Rachel solía contarme cuando éramos jóvenes: de personas que paran a socorrer a alguien que ha tenido una avería y descubren que hay un cómplice preparado para robarles el coche; de conductores que bajan de sus vehículos para atender a un ciervo herido en medio de la carretera y son brutalmente atacados, víctimas de un montaje… Vuelvo a ponerme el cinturón rápidamente. No he visto a nadie más al pasar, pero eso no significa que no haya alguien ahí, escondido en el asiento de atrás, listo para bajar de un salto.

Otro relámpago cruza el cielo y se pierde en el bosque. El viento sopla aún más fuerte y las ramas de los árboles arañan la ventanilla del copiloto, como si alguien quisiera subirse al coche. Un escalofrío me recorre la espalda. Me siento tan vulnerable que suelto el freno de mano y desplazo un poco el vehículo hacia delante para que parezca que me voy, a ver si esa mujer hace algo, lo que sea, por impedírmelo. Pero nada. A regañadientes, vuelvo a detenerme: no me parece bien marcharme y dejarla ahí. Aunque tampoco quiero ponerme en peligro. Pensándolo bien, no me ha parecido angustiada cuando he pasado por delante; no me ha hecho ninguna seña desesperada, ni me ha dado a entender que necesitase ayuda, así que a lo mejor ya está esperando a alguien, a su marido, o a la grúa. Si yo tuviera una avería, recurriría primero a Matthew, no a un desconocido de un coche.

Mientras estoy ahí sentada, sin saber qué hacer, la lluvia arrecia y tamborilea con urgencia en el techo. «Vete, vete, vete.» Toma la decisión por mí. Suelto de nuevo el freno y me alejo lo más despacio que puedo para darle una última oportunidad de pedirme ayuda. Pero no lo hace.

Un par de minutos más tarde he salido del bosque y me dirijo a mi casa, una preciosa vivienda rural antigua con rosales trepadores por encima de la puerta de entrada y un frondoso jardín en la parte de atrás. Me suena el teléfono, indicio de que he recuperado la cobertura. Algo más de un kilómetro después, entro en nuestra finca y aparco lo más cerca posible del edificio, contenta de estar por fin en casa, sana y salva. No se me va de la cabeza la mujer del coche y me pregunto si debería llamar a la policía o a la grúa para que sepan que está ahí. Entonces me acuerdo del mensaje que me ha entrado al salir del bosque y saco el móvil del bolso para leerlo. Es de Rachel.

Hola, ¿qué tal esta noche? Me voy a dormir. He ido a trabajar desde el aeropuerto y tengo un desfase horario brutal. ¿Has comprado el regalo de Susie? Hablamos mañana. Besos.

Cuando llego al final de la pista de tierra que lleva a mi casa, me sorprendo frunciendo el ceño: ¿por qué querrá saber Rachel si le he comprado el regalo a Susie? No lo he hecho, aún no, porque he estado demasiado ocupada con el fin de curso. De todas formas, la fiesta es mañana por la noche y tenía pensado comprarle algo por la mañana. Releo el mensaje y veo que dice «el regalo», no «un regalo», lo que me asombra, porque parece que espera que compre algo por las dos.

Me retrotraigo a la última vez que nos vimos. Fue hace unas dos semanas, la víspera del día en que se iba a Nueva York. Es consultora en la división británica de una enorme asesoría estadounidense, Finchlakers, y viaja a menudo a Estados Unidos por trabajo. Esa noche fuimos al cine juntas y luego a tomar una copa. A lo mejor fue entonces cuando me pidió que comprase algo para Susie. Me devano los sesos intentando recordar qué decidimos comprarle. Podría ser cualquier cosa: un perfume, una joya, un libro… Pero no me suena nada de eso. ¿Lo habré olvidado? Se me llena la cabeza de incómodos recuerdos de mi madre y procuro deshacerme de ellos enseguida. «No es igual —me digo—. A mí no me pasa lo mismo. Seguro que para mañana ya me habré acordado.»

Guardo el móvil en el bolso. Matthew tiene razón: necesito un descanso. Si pudiera relajarme un par de semanas en alguna playa, me iría de maravilla. También él lo necesita. No tuvimos luna de miel porque estábamos liados con la reforma de la casa, así que la última vez que disfruté de unas vacaciones en condiciones, de esas en las que no haces nada en todo el día más que estar tirada al sol, fue antes de que muriera mi padre, hace dieciocho años. Luego andaba algo justa de dinero para hacer nada, sobre todo después de tener que dejar mi trabajo de profesora para cuidar de mamá. Por eso, cuando al poco de su muerte descubrí que no era una viuda arruinada, sino adinerada, me quedé pasmada. No entendía cómo había podido vivir con lo justo cuando podía haberlo hecho con holgura. Me sorprendió tanto que apenas oía lo que me decía el abogado, de forma que, cuando al fin supe cuánto dinero había, me lo quedé mirando con cara de incredulidad. Pensaba que mi padre nos había dejado en la ruina.

Un relámpago, más lejano ya, me devuelve al presente. Miro por la ventanilla y me pregunto si podré bajar del coche y refugiarme bajo el porche sin empaparme. Me pego el bolso al pecho, abro la puerta y salgo corriendo, con la llave en la mano.

En el vestíbulo, me quito los zapatos con los pies y subo las escaleras de puntillas. La puerta del cuarto de invitados está cerrada y me veo tentada de abrirla un poquitín para ver si Matthew está dormido. Pero no quiero arriesgarme a despertarlo, así que, en su lugar, me preparo para acostarme y, en cuanto apoyo la cabeza en la almohada, me quedo dormida.

Sinopsis de Confusión, de B.A. Paris

Cass lo está pasando fatal desde que vio ese vehículo en la pista de tierra que atraviesa el bosque, en pleno aguacero, con aquella mujer al volante… que fue asesinada esa misma noche. Ha intentado olvidarse del crimen, ¿qué podría haber hecho ella para impedirlo? Una carretera así, en un día de tormenta, es peligrosa. Su marido se pondría hecho una furia si supiera que incumplió su promesa de no volver a casa por ese atajo. Además de haberse detenido a socorrerla, probablemente también ella habría resultado herida.

Pero, desde entonces, se le olvida todo: dónde ha dejado el coche, si se ha tomado las pastillas, el código de la alarma, por qué ha comprado un cochecito de bebé si no tiene hijos… Lo único que no consigue quitarse de la cabeza es a esa mujer, a la que podría haber salvado, ni ese insoportable y persistente remordimiento.

Ni las llamadas anónimas que recibe, ni la sensación de que la vigilan…

—————————————

Autor: B.A. Paris. Título: Confusión. Editorial: AdN Alianza de Novelas. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

-

Una historia de Europa (CIII)

/abril 10, 2025/A todo esto, ahora que caigo, he olvidado contar cómo iban las cosas en España. Y eso es casi un símbolo de lo que había; o más bien de lo que ya no había, porque lo cierto es que la primera nación en formarse como tal en Europa, la que tuvo al mundo agarrado por las pelotas un par de siglos atrás, en ese final de centuria y comienzo de la siguiente era ya de una patética irrelevancia internacional.

-

La Edimburgo de Muriel Spark y la señorita Brodie

/abril 10, 2025/Me ha encantado pasear por Edimburgo junto a Muriel Spark y su novela cumbre: La plenitud de la señorita Brodie. Sin embargo, lo que ha sido aún mejor, aunque me cueste admitirlo, es la forma en la que he caído en la gran trampa de la autora sin apenas darme cuenta. Es cierto que empecé a sospechar que algo no iba bien durante las últimas páginas, pero cuando ya era tarde; cuando la mano que se disponía a darme el merecido tortazo estaba ya alzada, a punto de sacudirme la cara. Tortazo que picó bastante. Llevo mucho tiempo convencido de…

-

Ve y dilo en la montaña, de James Baldwin

/abril 10, 2025/Sexto Piso continúa rescatando la obra del que, según Norman Mailer, fue “uno de los grandes escritores de nuestro tiempo”. En esta ocasión, la novela esconde una honda reflexión sobre el racismo y el papel de doble filo de la religión. En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Ve y dilo en la montaña (Sexto Piso), de James Baldwin. *** CONTEMPLÉ EL FUTURO, Y REFLEXIONÉ Sus primeros recuerdos –que en cierto sentido eran sus únicos recuerdos– eran los de la premura y la luminosidad de las mañanas de domingo. Todos se levantaban a la vez ese día; su padre, que…

-

Érase una vez…

/abril 10, 2025/En este primer volumen, titulado La ciudad de fuego, la historia comienza en el Languedoc-Rosellón, donde se establece la relación entre los protagonistas y fundadores de la saga familiar, a la que la autora quiere convertir en el eje de sus crónicas. Piet y Minou, como se llaman los protagonistas, tienen una vida complicada, ya que la acción transcurre en medio de las Guerras de Religión, que en el siglo XVI enfrentaron a los católicos, decididos a exterminar a los herejes hugonotes, partidarios de las reformas protestantes dentro de la Iglesia Católica. En este libro empiezan a mostrarse las características…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: