Desde hace mucho tiempo, al menos un par de decenios, el mundo imaginario de Luis Mateo Díez se viene manifestando con una densidad moral intensa, muy dura. Pocos alicientes aguardan a una especie marcada por variopintas enfermedades del alma, en cuyo impresionante censo se ha mostrado el autor como el más minucioso contable, y a la que aguarda un oscuro destino. Desaliento, tristeza, resignación, o la propia muerte, marcan a sus personajes, sin más expectativa que, como mucho, la aventura a la vuelta de la esquina, expresión muy repetida en los escritos y declaraciones del escritor leonés. Esa realidad sombría alcanzó una cima a comienzos de siglo en la espectral fábula El reino de Celama, se extiende por Fantasmas del invierno o El fulgor de la pobreza e impregna sus recientes Fábulas del sentimiento, La soledad de los perdidos y Vicisitudes. Como soporte de sus historias de desaliento, ofuscación o derrota ha imaginado con la solidez de lo real una geografía inquietante, Celama, o el Páramo, territorios de desolación lindantes con un puñado de Ciudades de Niebla marcadas por el deterioro y la decadencia, bastiones de un pasado que se niega a asomarse al futuro. Tipos, peripecias y escenarios confluyen en una realidad metafórica de extraordinaria severidad, ácida, triste. Pocas bromas admite el mundo literario de Luis Mateo Díez de sus últimos tiempos.

Sin embargo, esa escritura asfixiante, dura y adusta también conoció otros tiempos de mayor desenfado. El humor —un humorismo expresionista y burlesco— fue una marca de fábrica del escritor en sus primeros tiempos. Su sentido de la vida no era entonces más complaciente que ahora, pero sus novelas y cuentos tenían, allá por los comienzos de los años ochenta, una fuerte dimensión lúdica. Contaba historias, por decirlo llanamente, divertidas. Sobre todo en La fuente de la edad encontramos una muñeca rusa de anécdotas ocurrentes, simpáticas, desaforadas. Y personajes estrafalarios que causan hilaridad. No se trata de un humorismo de chiste fácil, sino de peripecias distorsionadas por los espejos valleinclanescos. Más controlada en la fabulación metafórica, también la crónica de aberraciones locales de Las estaciones provinciales tiene pasajes burlescos: baste recordar la memorable escena en que unos clérigos persiguen a cuatro patas los animales que alimentarán su bacanal. Y cómo olvidar, de aquellos tiempos en que L. M. Díez tenía una especie de feliz fijación con el clero provinciano, la desopilante (y tristísima) historia catedralicia del cuento “Los grajos del sochantre”.

Escribía entonces Luis Mateo Díez historias de mucha risa, aunque fueran tan amargas e inquietantes como la última citada, con el enajenado canónigo que declara la guerra a los grajos de su colegiata. Aquel mundo de farsa y burla repleto de sorpresas lo tenía el escritor leonés desatendido, pero ya se ve por El hijo de las cosas que no olvidado. También se ve que a pesar del abandono, las herramientas permanecían a punto, afiladas y engrasadas. De modo que vuelve a sus orígenes, en parte, creo, porque se lo debía a sus fieles. Retorna con algún detalle menudo que establece un sutil nexo: el periódico local de antaño se llamaba igual que el de ahora, Vespertino. Pero el tiempo no ha pasado en balde y el regreso trasmuta el espacio aludido de entonces, un León metamorfoseado, por uno del todo imaginario, una de las “ciudades de sombra” recientes, Oceda. Además, una fuerte unidad estilística emparenta la novela con esa dilatada geografía alegórica.

Se enriquece la topografía urbana con más plazas, calles y barrios: Arbolio, Atrio, Espineda, Epiduro, General Lepanto, Raspas, Entelequia, Casamera, Portento, Tercena, Colme, Petaca y otras. Se incrementa el peculiar inventario de antropónimos masculinos y femeninos: Décimo, Verino, Teno, Vilo, Zapico, Palmero o Palmerín, Cordelio, Madero, Vedi, Bergamina, Emina, Murias, Utilio, Merodio, Fasgar, Sesma, Dátil, Dago, Colidio, Cloro y unos cuantos más. Se agregan nuevas referencias a lugares de culto, centros religiosos o educativos: las iglesias de San Semes, Nuestra Señora del Balto, Boato, San Tildo, santa Solapina, las monjas Corolarias, Tolontinas, los frailes Galopinos, etcétera. Se mencionan desconocidos comercios o lugares de descanso y esparcimiento: Confecciones Cameral, Fajas Copelia, Teatro Versal, circo Porteño, pensiones Tridente y Cárpata, bares Constelaciones, Cadera, Alpina, Caldeo, garitos Cerilla y Comba… Aparecen, si no me falla la memoria, desconocidos negocios financieros: Banco Torrado y Caja de Sostenimiento. La inagotable creatividad designativa del autor refuerza la ubicación de la fábula en un medio conocido.

Ocurre muchas veces en la historia literaria, en Galdós y Baroja, en Balzac y Proust, por recordar unos pocos casos bien sabidos, que el lector reconoce de entrada un orbe narrativo particular y aguarda saber las anécdotas con que el autor lo poblará en la nueva ocasión. Así sucede con Luis Mateo Díez, quien ahora cuenta una historia muy acentuada de intriga que remite, siquiera por asociación con sus componentes básicos, a una narración criminal. Un paisano bastante calavera, Cano, ha desaparecido misteriosamente y sus hermanas, Fruela y Mina, sospechan que algo grave ha pasado. Una extraña llamada les advierte de que se trata de un secuestro y les indica el precio del rescate. Maternales protectoras del chico, se movilizan para averiguar dónde está y cómo liberarlo. Meten en danza a un juez amigo, Lamo Beraza, y éste se compincha con el comisario de policía, Ucieta, para resolver el caso. Estrambóticos sucesos enredan la situación. Al fin, tras un rosario de equívocos y falsas apariencias, el embrollo se esclarece, y nada diré aquí acerca de en qué consiste el lío por no chafar a nadie una de las gracias notables de la novela.

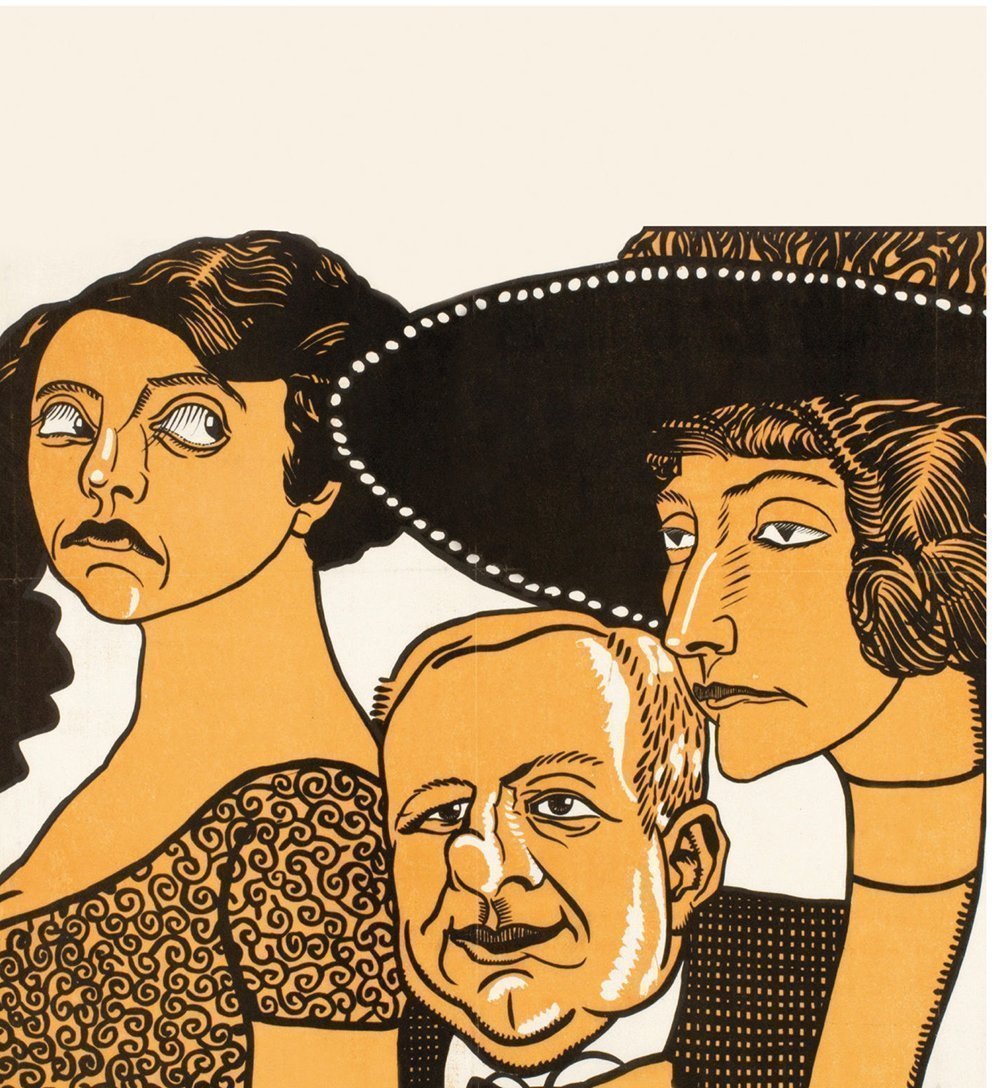

Luis Mateo Díez despliega en El hijo de las cosas su potente imaginación satírica. Se ve en la invención de personajes, todos ellos marcados por el signo de lo peculiar: un juez alegremente prevaricador, un comisario que se salta a la torera los requisitos de su oficio (ambos marcados por una punzante necesidad de rascarse, uno el trasero, otro sus partes), un mendigo demediado (tuerto, cojo con artilugio ortopédico y con dentadura postiza), un inspector de policía que anda siempre con la cabeza a pájaros, una madre medio demenciada, una adivina, un psicólogo sin título. Se percibe también en el anecdotario, una trama general repleta de situaciones ocurrentes y desatinos a la que se le agregan episodios sueltos con raíces en la tradición folclórica (la lámpara del juzgado que se desploma, aplasta al inculpado y mutila a los testigos; la ensalada aliñada con bromuro…). Y llaman no menos la atención los manejos verbales, dirigidos a construir una prosa antinaturalista.

La sabrosa trama anecdótica de El hijo de las cosas abarca tanto lo individual como lo colectivo. En lo individual, el autor recrea asuntos no ajenos a sus habituales querencias: los vínculos entre los miembros de las familias, centrados aquí en los hermanos, los afectos erróneos, las relaciones personales signadas por la dictadura de los egoísmos subterráneos, los trampantojos de la soledad, el encallecimiento de la moral o las pulsiones sexuales (abunda la narración en erotismo degradado y en escatología como ninguna otra del autor). Los rasgos de los personajes producen un retrato conjunto bastante negativo, pero L. M. Díez no hace sangre por un doble motivo: porque la farsa relativiza los caracteres personales y porque proyecta sobre sus criaturas una mirada cervantina indulgente, aunque sea muy severa.

Los personajes se incardinan, además, en un marco colectivo. Su espectro se ciñe a la clase media provincial, cuyas debilidades, convencionalismos absurdos y rutinas se ponen de relieve. Incisivos apuntes evidencian la vulgaridad de la mesocracia urbana. De tal modo que, en cierta manera, la novela funciona como un reflejo crítico social. Pero muy peculiar, ya que L. M. Díez reduce al extremo la ganga sociológica, acentúa los rasgos esperpentizadores y limita el documento a unas pinceladas amplias y nerviosas que proporcionan un marco a la anécdota.

La anécdota, el repertorio de sucesos e historietas, es lo importante de El hijo de las cosas. El libro contiene una negativa evaluación de nuestra naturaleza (“Un cabrón con pintas es quien mejor representa a la condición humana”, asevera el comisario Ucieta) y una corrosiva estampa provinciana. Estos valores quedan, sin embargo, en un segundo plano porque en primera instancia Luis Mateo Díez se ha propuesto escribir una novela fuertemente argumental, se ha dado el gusto de inventar una historia sarcástica en la que prima la narratividad y de celebrar el impulso más primitivo del relato, el gusto por contar.

—————————————

Autor: Luis Mateo Díez. Título: El hijo de las cosas. Editorial: Galaxia Gutenberg. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: