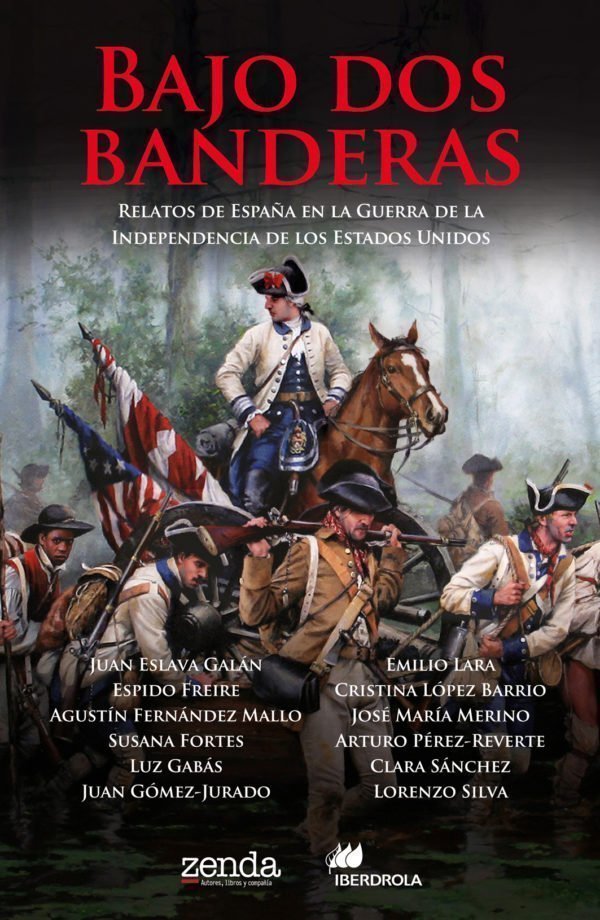

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

Las Bahamas y «Perico Pelao», de Emilio Lara, es la historia de dos hombres en busca de la gloria. Uno la persiguió con el sable y el otro con el pífano. Solo uno de ellos la encontró.

Este cuento está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda e Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

Amanecía en alta mar. Donde antes había negrura ahora se desperezaban los colores. Renacía el mundo. El viento hinchaba las velas de la fragata San Antonio y los marineros, descalzos, realizaban las maniobras bajo la mirada de sus superiores. Hastiados del mal olor de las bodegas tras varios días de navegación, varios granaderos habían subido a cubierta para respirar aire puro. Sus uniformes blancos contrastaban con las casacas de paño azul de los oficiales de Marina. La cubierta estaba resbaladiza por la humedad. El maderamen crujía y las olas golpeteaban el casco. Cinco jóvenes pífanos hacían corrillo para ensayar una marcha.

—Esta vez ha salido mejor —dijo uno.

—No es difícil pillarle el tranquillo —contestó Perico. Ninguno tenía más de catorce años. Sentados en la tablazón, tocaban la airosa marcha que Perico había compuesto las semanas anteriores en La Habana. Aunque no sabía leer un pentagrama tenía buen oído y excelente memoria, y era capaz de silbar las melodías que brotaban de su cabeza.

—Vamos, otra vez —un muchacho animó a sus compañeros a tocarla de nuevo.

El viento arrastraba la pegadiza música mientras los marineros se atareaban en situar junto a los palos cubos rellenos con arena. Si se producía un combate naval, la esparcirían para empapar la sangre de los heridos y así evitar resbalones. Los soldados, serios, miraban el mar en silencio. Quienes llevaban el pelo más largo se rascaban la cabeza, por los piojos. Todos eran veteranos. Desde que partieron de Cuba sabían que su objetivo era la conquista de las Bahamas. Y también sabían que los ingleses eran duros enemigos.

Hacía frío a esa hora. Los cinco chicos, al terminar de interpretar la pieza, se metieron los pífanos bajo las axilas y se frotaban las manos para calentárselas. Perico tenía la costumbre de raparse la cabeza para evitar las liendres, por eso sus compañeros le decían «Pelao».

La bola del sol incendiaba las aguas conforme asomaba por el horizonte. Perico se acordaba de los días pasados en La Habana, de los edificios de colores y del sabor de la caña de azúcar al chuparla. Hasta en las misas de campaña el latín de los curas le parecía endulzado. Pero sobre todo recordaba la aparatosa belleza de sus mujeres, exhibida como si en el mundo no existiese el pecado. ¿Habría mujeres así de hermosas en las islas que se aprestaban a conquistar? Hacía dos años y medio que, en Cartagena, para escapar de la miseria, se había alistado en las banderas del Rey con la esperanza de correr aventuras, y desde que su regimiento embarcó en Cádiz en 1780 para la campaña americana había visto más mundo del que jamás hubiese sospechado. Había conocido cosas sorprendentes: cielos cuajados de luceros, frutas tropicales de sabores inexplicables, tabacos aromáticos, ríos tan anchos como mares y mulatas cuya sonrisa derretía la escarcha. Estaba en la edad en la que cada día era de primavera y la vida una continua aventura.

Aquellos jovencísimos músicos mimaban los pífanos que les habían entregado en La Habana. Procedían de un almacén de instrumentos incautado a los jesuitas cuando fueron expulsados de sus misiones. También eran de manufactura jesuítica los tambores, con unas preciosas cajas de madera pintada, tensores de pita y parches de piel. Aquel instrumental no serviría para acompañamiento de salves cantadas ni misas solemnes, sino para marchas militares. El humo del incienso se había cambiado por el de la pólvora.

—«Pelao», vamos a tocarla de nuevo. Un poco más y la bordaremos.

Perico se puso en los labios el pífano y volvieron a interpretar la marcha. Su marcha.

…

El capitán general de Cuba y mariscal de campo Juan Manuel Cagigal se resentía de la herida en el hombro. Fue en la toma de Pensacola. De eso hacía ya un año. Le pegaron un tiro yendo sable en mano delante de las tropas al son de Calacuerda, animando a sus hombres a avanzar, como un joven teniente sin miedo al plomo. El balazo no le hizo flaquear. Se limitó a cambiarse de mano el sable y a continuar el asalto mientras estallaban cañonazos cerca y zumbaban avispones de metralla. Aunque la herida había cicatrizado bien, en ocasiones sentía una intensa picazón y ráfagas de punzante dolor que le hacían contraer el gesto y masajearse la zona con fuerza.

Cuando se le pasó el malestar se dispuso a escribir en la camareta a la luz del candelabro, pues la natural aún resultaba insuficiente para sus ojos. Pensaba redactar un memorial justificativo de su impetuosa decisión de iniciar la invasión de las Bahamas. Aunque Carlos III le había encomendado dicha misión, no había consultado la fecha con su superior jerárquico en América, Bernardo de Gálvez, que a la sazón se encontraba en Santo Domingo preparando la toma de Jamaica. El hambre de gloria había empujado a Cagigal a iniciar por su cuenta la conquista del archipiélago, dejando desprotegida La Habana, pues sólo quedaron para defenderla menos de trescientos soldados enfermos, rebajados de servicio.

Lo que para otros sería una temeridad para él era una inmejorable oportunidad.

Como todas las personas que creían haber nacido para algo grande tenía la convicción de que nada podía salir mal. Era difícil de explicar, pero intuía cuándo había que arriesgar para conseguir el triunfo. Era como si él se limitase a materializar lo que llevaba tiempo soñando, porque sus sueños eran anticipaciones de la realidad. Por eso, dos semanas antes, persuadió a los corsarios norteamericanos fondeados en Cuba para que lo acompañasen en la invasión de las Bahamas. El comodoro Alexander Guillon, que corseaba desde hacía años por el Caribe, decía conocer las Bahamas como la palma de su mano, por lo que haría de guía para adentrarse por los bajíos de las islas evitando embarrancar. Era el capitán de la fragata South Caroline. Con ella y con otras embarcaciones pequeñas, los norteamericanos ayudarían a los españoles a luchar contra su enemigo común. Los ingleses.

Cagigal sonrió. La audacia sería su aliada.

La luz cenicienta del amanecer penetraba por los ventanucos. Pronto los rayos del sol naciente abrasarían el cielo. El barco se balanceaba suavemente. Bajo el parpadeo de los pabilos mojó la pluma en el tintero y comenzó a escribir el memorial: «4 de mayo de 1782. El pasado día 22 de abril zarpé de La Habana con una escuadra dispuesta a conquistar para Su Majestad Nueva Providencia y el resto de islas en manos inglesas…».…

Las nubes no eran de lluvia, soplaba barlovento y las aguas verdeaban. Los catalejos divisaban las costas de las Bahamas. Los barcos navegaban a todo trapo. Abría formación el San Antonio, con los cañones preparados por si avistaban navíos enemigos dispuestos a interceptarlos. Sonó un silbato.

—¡A cubierta!

Los granaderos del Regimiento Inmemorial del Rey subieron de los sollados y se desparramaron por la cubierta. Los uniformes de lino blanco estaban sucios por las vomitonas y el sudor. Los soldados se calaron los morriones negros y se abrocharon los botones de la casaca. Le quitaron a los fusiles los trapos con los que habían liado la llave para evitar que el mecanismo sufriese percances durante la travesía. Cargaron las armas sin amartillarlas y comprobaron que no olvidaban la baqueta dentro del cañón.

—No calen bayonetas —ordenó un capitán—. Lo harán después del desembarco. No quiero pinchazos si el barco hace una maniobra brusca.

Perico se colocó junto a sus compañeros pífanos y tambores. Respiraban nerviosos. Siempre iban en vanguardia, junto a las banderas del Regimiento, tocando sin cesar mientras avanzaban hacia el enemigo. Un viejo sargento se acercó y dio un cariñoso cachete en la nuca del «Pelao». Era su forma de manifestar que no tuviese miedo.

—¿Veis barcos ingleses? —preguntó uno de los muchachos.

—No —respondió otro haciendo visera con la mano.

—Mejor —respiró aliviado Perico.

La flota española estaba formada por sesenta y seis embarcaciones pequeñas que transportaban a dos mil quinientos soldados. La bandera blanca con el escudo real ondeaba en la popa de los barcos. La flotilla norteamericana, más pequeña, navegaba junto a la española, y en sus barcos drapeaba el pabellón de las barras y estrellas. La escuadra combinada dejaba estelas de espuma en las aguas verdes.

Los marineros, con las camisas arremangadas, asían las cuerdas con sus manos encallecidas y enrojecidas, hechas para acariciar escamas de dragones. Las olas azotaban los costados de los navíos y crujían las maderas. Los oficiales oteaban la línea de costa con sus catalejos. No había buques ingleses. Pero ya se dibujaba la silueta de los fuertes.

El capitán del San Antonio impartió órdenes precisas, el barco viró y, al poco, la fragata South Caroline se colocó a popa. Ofrecían su banda de babor a la costa de la isla de Nueva Providencia, la de mayor tamaño del archipiélago. Pronto estarían en la línea de tiro.

Primero vieron fogonazos en lo alto de un fuerte, inmediatamente después nubecillas de humo acompañadas de estampidos lejanos, y al poco manaron surtidores de agua cerca de los barcos.

Los primeros cañonazos.

Perico y sus compañeros músicos agacharon la cabeza de forma instintiva. Los cañones del San Antonio y del South Caroline respondieron al fuego de inmediato y a los muchachos se les atronaron los oídos. Las granadas picoteaban el agua alrededor de las dos fragatas levantando efímeros géiseres, pero no impactaban en ningún barco. Perico y los demás, acuclillados y con el corazón en la boca, cerraban los ojos esperando que ninguna bala explotase y lanzase contra ellos astillazos.

Las granadas pasaban por encima de las arboladuras y rasgaban el aire, y una de ellas, disparada al ras, rebotó en el agua tres veces, como si hiciera el salto de la rana, hasta que se hundió de pronto.

Las sucesivas andanadas de ambas fragatas envolvieron en humo el fuerte enemigo hasta silenciar sus cañones con una tormenta de hierro.

Acallado el cañoneo contrario, el San Antonio y el South Caroline se dirigieron hacia la embocadura del islote de Hog para fondear. Era el lugar escogido para iniciar el desembarco y mantener a tiro de cañón los fuertes enemigos que protegían Nassau.

A Perico le pitaban los oídos de los zambombazos artilleros. Abría y cerraba la boca para desatascar los tímpanos y las voces de los oficiales de Marina se le antojaban distantes. El aire olía a pólvora quemada y a salitre. Los soldados, tensos, apretaban las mandíbulas y agarraban con fuerza sus fusiles. El molesto zumbido interno le impedía al muchacho distinguir lo que decían a su alrededor. Así que, con el corazón encabritado, se limitó a contemplar cómo el navío se aproximaba a una playa pespunteada de palmeras.

El South Caroline y los bergantines norteamericanos se adentraron en los bajíos sorteando bancos de arena y arrecifes, marcando el rumbo para los navíos españoles. El comodoro Guillon y sus corsarios conocían bien aquellas aguas y ambas escuadras echaron anclas frente al islote de Hog. No se avistaban barcos ingleses. Arriaron barcas y lanchas y los fusileros de los diferentes regimientos fueron embarcando, remaron hasta la playa y descendieron cuando el agua les llegaba por las rodillas, con los fusiles en alto para no mojarlos.

La playa era de una arena tan fina y blanca que parecía harina traída de un pósito. La brisa agitaba con suavidad las hojas de unas palmeras que abanicaban el aire con languidez. Había calma en aquella belleza exótica. Era como si el relato del mundo se hubiese detenido en el Génesis. Perico y sus compañeros, con los zapatos empapados de agua y rebozados con arena, extrajeron sus delicados instrumentos de los portapífanos de latón y se colocaron junto a los abanderados, que desplegaron las banderas blancas con la cruz de Borgoña y el escudo de Su Majestad. Los muchachos de la percusión sacaron las baquetas y se acomodaron los tambores, prendidos de una correa de cuero cruzada al pecho.

Los granaderos fueron los primeros en desembarcar. Todos altos, fornidos y veteranos. Muchos gastaban bigote con las puntas ahumadas de tanto tabaco. Sobrevolaron sus cabezas unos pájaros de colorido plumaje. Los sargentos dieron las voces reglamentarias para formar en línea. Calaron bayonetas. El capitán desenvainó el sable, posó la hoja en el hombro y llenó de aire sus pulmones.

—¡Adelante! —gritó.

Los granaderos comenzaron a avanzar hacia el interior de la isla. Los tambores repicaban marcando el paso. Perico guiñó un ojo a sus compañeros. Sonaron los pífanos. Banderas al viento y pisando una arena casi tan blanca como sus uniformes, los españoles conquistaban las Bahamas al son de una nueva marcha. La marcha de «Perico Pelao».

…

Fue un paseo militar. Los fuertes cayeron tras recibir unos cuantos bombazos. Sus guarniciones no soportaron más de unos cuantos disparos de fusilería. El cacareado temple británico resultó de mantequilla. Los ingleses renunciaron a ser héroes y solicitaron parlamentar. Cuatro días después firmaron el armisticio.

Las Bahamas habían cambiado de poseedor. La bandera británica fue arriada de todos los fortines y en su lugar izada la de la monarquía borbónica. Pero tras estas ceremonias, los intendentes del ejército estuvieron ocupados en algo práctico: inventariar el botín. Gastaron un tintero y una resma de papel, tal era la cantidad de barcos, armas y pertrechos entregados.

Cerca de mil quinientos británicos fueron hechos prisioneros y despachados en barcos a Cuba. Pero lo que más burlas motivó entre los españoles fue el gesto altanero de los oficiales de Jorge III al desfilar con ínfulas de victoria. Marchaban embutidos en sus uniformes rojos, con las pelucas empolvadas y perfumados como si fuesen a la ópera. Congestionados de rabia y enrojecidos por el brandy pimplado, miraban a los soldados españoles con aristocrático desdén mientras éstos hacían chistes y gestos obscenos.

Esos días de júbilo, la disciplina se relajó un tanto entre los españoles, que despojados de casaca y chupa, se tumbaban en la playa en calzón y camisa abierta bajo el sol primaveral, bebiendo vino peleón y jícaras de chocolate, enseñando palabrotas a los loros y cortejando a las mujeres isleñas. Y los oficiales los observaban con la vara colgada del segundo botón de la casaca como mandaban las ordenanzas, por si habían de imponer el orden deslomando a algún soldado, pues sabían de qué calaña eran muchos de esos hombres.

En el Ejército de Dotación trasladado dos años atrás desde la España peninsular hasta América había antiguos reclusos. Y no pocos. Fueron excarcelados a cambio de alistarse, y quienes habían trocado el presidio por la infantería, tras aquellos días en Nassau, juraban que no volverían a sus lugares de origen ni muertos, ni borrachos ni locos. Que aquello era un paraíso y si para quedarse habían de reengancharse, lo harían mil veces.

Y los corsarios norteamericanos, con sus casacas azules conseguidas del Ejército Continental, sus modales bruscos y su patriotismo tasado en dinero, exigieron una elevada suma por haber guiado a la escuadra española por aguas seguras.

…

Al año siguiente España hizo un cambalache con Gran Bretaña e intercambió las Bahamas por la Luisiana Oriental. Como en un juego de cromos, volvió a variar la soberanía del archipiélago y los oficiales británicos regresaron con sus uniformes encarnados, sus pelucas harinosas y su altivez regada con brandy.

La temeridad de Juan Manuel Cagigal al iniciar el plan de invasión suscitó la ira de su superior y como recompensa recibió una celda. Allí, en el frío del penal, quien soñaba con laureles se lamentaba de haber sido incapaz de pensar que la envidia acabaría con su carrera, y a pesar de que sus suplicantes cartas dirigidas a la Corte y a sus amigos lo sacaron de prisión, nunca alcanzó la gloria con la que soñaba de niño en La Habana, cuando, palo al hombro, desfilaba por el malecón ansiando emular las hazañas de los conquistadores.

Firmada la paz con Gran Bretaña, algunos regimientos fueron repartidos por América y otros repatriados a la España peninsular. Perico retornó a Cartagena y paseó su mocedad por la ciudad durante un tiempo. Al puerto llegaban barcos atestados de delicias indianas: cacao, café, vainilla y caña de azúcar, y sus olores le recordaban al

«Pelao» los días habaneros. Lo convidaban a varias rondas en las tabernas cercanas al Arsenal para que contase maravillas, él relataba la belleza de las negras y trigueñas cubanas y evocaba el edén que era Nassau, con sus aguas del color de las esmeraldas derretidas. Y para darse pisto pronunciaba frases en inglés, idioma que chapurreaba. Pero le decían que aquella lengua tan basta no tenía futuro, que lo mejor y más elegante era aprender francés, dónde iba a parar, con lo fino que era poner la boquita de piñón al decir amour y monsieur.

Y el joven, antes de incorporarse a su regimiento, participó con un piquete granadero en la procesión del Viernes Santo. Y se acordó de la blanca y fina arena de las Bahamas cuando, entre tronos y nazarenos, los pífanos y tambores interpretaron la marcha «Perico Pelao» por las calles cartageneras.

_____________

Título: Bajo dos banderas. Autores: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara Sánchez y Lorenzo Silva. Editado por Zenda con el patrocinio de Iberdrola. Descarga gratuita: Amazon y Kobo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: