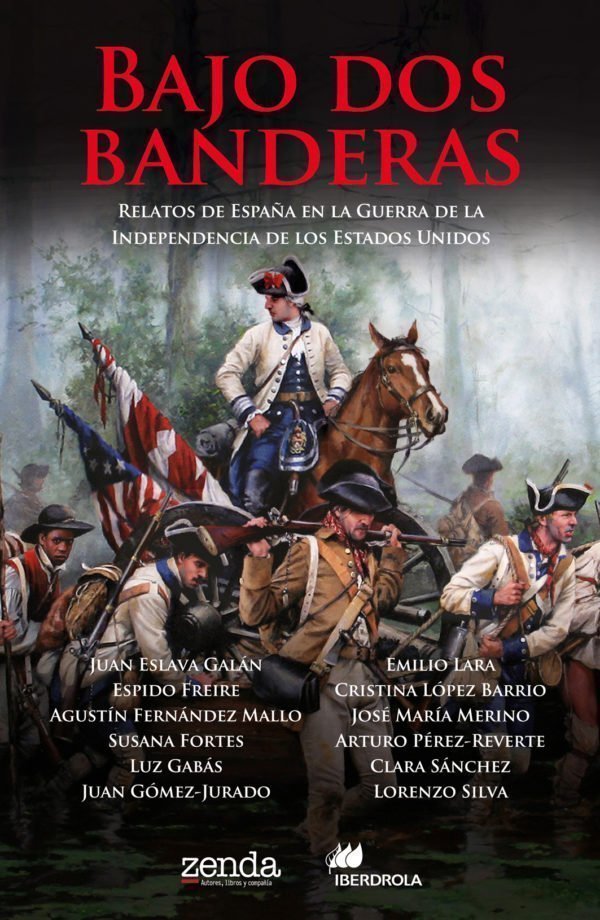

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

Arturo Pérez-Reverte cuenta en La cabellera la historia de dos guerreros que unen sus fuerzas para intentar salvar el pellejo en la Guerra de la Independencia.

Este relato está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda e Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

No los habíamos visto. Ni olerlos, siquiera, hasta que nos dispararon casi a bocajarro desde ambas orillas del arroyo.

Pam, pam, pam, sonaba. Como lo cuento.

Humo de pólvora y moscardones de plomo zurreaban por todas partes, dando chasquidos siniestros al pegar en carne.

El sargento Ordóñez, que iba de vino hasta las cartucheras, se descuidó él y nos descuidó a todos. Y así le fue, y nos fue.

Que Dios lo perdone, si puede. Yo espero que esté ardiendo en el infierno.

El hijo de mala madre se había negado a atender los consejos de los dos guías indios, Pascualillo y Trancas, que sugirieron otro camino; y como era más cómodo seguir el arroyo que andar desbrozando maleza, nos metió a todos de cabeza en la trampa: once españoles, siete americanos, cuatro morenos y los dos indios.

Veinticuatro, contando el sargento. Todos a la cazuela.

Con los primeros escopetazos se fueron al suelo, o al agua, casi la mitad. Uno de ellos, el propio Ordóñez. Mirándose con cara de alelado, como si no lo creyera, el mondongo que intentaba sujetarse con las manos, después de que un plomazo inglés le abriera la barriga de lado a lado.

Ni España, ni las Trece Colonias, ni pepinillos en vinagre. Fusil a la cara y culo prieto. Allí cada cual luchó por su pellejo como pudo, batiéndose el cobre, buscando la manera de escapar de la encerrona. Lo normal en esos casos.

En lo que a mí se refiere, encaré el mosquete, disparé contra la primera casaca roja que entreví entre los árboles, corrí chapoteando para salir del arrojo y protegerme tras un tronco caído, y allí, con las manos temblándome, le di un tiento al cuerno de pólvora.

Ziaang, ziaang, ziaang, sonaba el plomo sobre mi cabeza.

Ataqué una bala con la baqueta y, por si acaso, le puse la bayoneta al fusil antes de mirar alrededor y hacerme una idea de por dónde me podía largar. Porque si algo veía claro era que nuestro pelotón estaba listo de papeles.

Los rubios nos habían pillado en el introito. Con el calzón por las rodillas.

Pam, pam. Ziaang.

Los compañeros que seguían vivos recargaban y disparaban como podían, pero sólo era cuestión de tiempo. Los ingleses también traían indios, como todo cristo en América, y entre el crujir de los disparos los oía aullar, relamiéndose con la escabechina y el botín que iban a trincar en cuanto se lanzaran a rematar a los que seguíamos vivos.

Entre el zumbar de balazos y el humo de pólvora, que con tanta fusilada casi parecía niebla, tres fulanos de los míos vinieron también a refugiarse tras el tronco del árbol. Uno era Istúriz, un vasco bajito al que en toda la campaña no le había oído decir ni media palabra. El otro, un americano flaco del que ignoro el nombre, así que lo llamaré el Yanqui. El tercero era Trancas, el que quedaba en pie de los dos guías indios, porque al otro le habían vuelto el forro con los primeros escopetazos.

Vinieron hasta el árbol caído, como digo, corriendo agachados para hurtar el cuerpo a los tiros, mientras los cuatro o cinco que quedaban en pie atrás, en el arroyo, vendían caro su pellejo de mala manera, sin tiempo ni ocasión de recargar.

Un moreno quiso unirse a nosotros. Chapoteaba en la orilla y casi llega, el pobre, pero lo tumbaron a medio camino. Pam. Saltó con las piernas y las manos encogidas, como un conejo.

—¿Qué hacemos? —preguntó Istúriz, mirándome con cara de animal acosado.

La verdad es que no sé por qué me miraba a mí. Quizás porque, como ya estaba parapetado tras el árbol cuando él llegó, debía de pensar que tenía una especie de propiedad, o veteranía, respecto al asunto.

—Largarnos —dije—. Largarnos, pero ya mismo.

El Yanqui, que sólo debía de hablar en su parla, nos miraba con ojos desorbitados, pendiente más de lo que hacíamos que lo que decíamos. Crispaba los dedos en torno al mosquete hasta ponérsele blancos los nudillos, de fuerte que lo hacía.

Le miré de cerca la cara. Tenía los ojos claros y pelillos rubios en la barba. Era joven y con granos, su casaca estaba sucia de barro y llevaba un trapo arrugado en torno al cuello, a modo de corbatín. Los labios le temblaban, nerviosos. De los tres blancos, indio aparte, era el único que aún conservaba puesto el tricornio. Muy formal, con sus bandoleras blancas cruzadas y las insignias en las solapas.

Intenté explicárselo moviendo las manos, una golpeando bajo la palma de la otra.

—Hay que irse, ¿compranpá?… Gou, gou. O sea, irnos. O nos masacran… ¿Undertás o no undertás?

Asintió, pero cualquiera sabía lo que estaba entendiendo. Lo de las manos sí debió de entenderlo bien, porque queriendo ayudar se asomó un poco a mirar por dónde íbamos a irnos y señaló hacia no sé dónde.

No le hice mucho caso, porque en ese momento cesó la mosquetería en el arroyo y empezamos a oír los gritos de los heridos a los que indios e ingleses degollaban, y en realidad me importaba un carajo hacia dónde correr, mientras fuese pronto y rápido.

Me volví hacia Trancas, nuestro indio, que era el único que parecía tranquilo, mirándolo todo con aquellos ojos negros suyos y la piel color de cobre, oliendo a sebo y a Dios sabe qué.

—¡Iallah! —solté.

La verdad es que fue una de las cosas más absurdas que he dicho en mi vida, porque Iallah no es nada en lengua india, que yo sepa, y sí en moro, donde significa vámonos o tira palante. Lo aprendí en un batallón disciplinario, en Orán. Y es una estupidez lo que dije; pero la verdad es que allí, tras el árbol, a punto de que me rebanaran el pescuezo en un pantano asqueroso de Florida, le hablé al indio en lengua morube, como si éste la entendiera.

Lo juro. Ni idea de por qué me salió así. Supongo que por los nervios.

El caso es que Trancas se incorporó a medias, echó un vistazo rápido y salió disparado en la dirección opuesta a la que había señalado el Yanqui, que hablando inglés sería un hacha, o no, pero como explorador de rutas de escape en bosques no valía una mierda.

Salió corriendo nuestro indio, como digo, y lo seguimos los tres sin hacernos de rogar, con los helechos por la cintura y tropezando con las ramas podridas del suelo.

No he corrido tanto en mi puñetera vida.

Lo malo es que en cuanto nos movimos, los ingleses nos echaron el ojo y empezaron a gritar, a perseguirnos y a darnos mosquetazos que pasaban, ziaaang, ziaaang, cerca de nuestras cabezas, que aquello parecía repelón de bautizo.

—¡Esperad, joder! —gritó Istúriz.

Había tropezado con una raíz, una piedra o algo, y se estaba levantado mientras buscaba con urgencia el fusil que se le había caído en la maleza. Pero en el momento mismo en que yo me volvía a mirarlo, llegó un plomazo y pareció que la parte superior de la cabeza le reventaba como si hubiera estallado un petardo dentro de una sandía madura.

Hizo chof, así como suena, en plan fruta pocha, e Istúriz cayó entre los helechos, desapareciendo de mi vista.

Y yo, claro, seguí corriendo.

Nos reagrupamos Trancas, el Yanqui y yo junto a una roca cubierta de hiedra, para recobrar el aliento. Tenía la camisa empapada en sudor bajo la casaca y mis pulmones quemaban como si tuvieran brasas dentro. Alrededor, entre la espesura de los árboles, se oían voces en inglés y gritos de los indios, y de vez en cuando sonaba un mosquetazo o un tiro de pistola disparados a ciegas.

Miré al Yanqui, que seguía con el sombrero puesto y temblaba como una hoja —yo también temblaba, claro— y luego a Trancas, que seguía observando alrededor callado e impasible, como si aquello no fuera con él.

El indio y yo nunca habíamos hablado antes, pues los exploradores nativos y los soldados del rey hacíamos rancho aparte. Su cara y su pinta daban miedo, incluso sabiendo que estaba de nuestro lado. Llevaba al cuello una moneda de plata, una pieza de a ocho con el perfil del rey Carlos III, de la que parecía orgulloso. Vestía un taparrabos sobre las piernas desnudas, una casaca nuestra muy remendada, y llevaba dos plumas en la trenza grasienta, la carabina en las manos y el tomahawk al cinto.

Sonó un tiro muy cerca y oímos pasos en la espesura. El yanqui dio un respingo y apuntó hacia allí el mosquete, pero Trancas se lo apartó con la mano.

—Si tiras, encuentran —susurró señalando un lugar entre los árboles—. Seguir ahora.

El otro lo miró con ojos alelados, aunque supongo que entendió el sentido. Luego anduvimos despacio, sin apresurarnos, para no hacer ruido. Medio agachados y con Trancas delante, que iba como olfateando el aire, atentas las orejas a cualquier sonido que anunciase enemigos cerca.

Recorrimos así unos cien metros, rodeamos un cañizal frondoso que nos cortaba el paso, y en un claro nos dimos de boca con cinco casacas rojas. Cinco hermosos ingleses.

La ventaja a nuestro favor, si puedo llamarla así, era que fue inesperado para nosotros y para ellos, y los rubios estaban tan desconcertados como nosotros. No esperaban el encuentro, o al menos no de esa manera.

Sin encomendarse a Dios ni al diablo, tan rápido y eficaz como torpe había sido hasta entonces, el Yanqui se echó el fusil a la cara y le descerrajó un tiro al que tenía más cerca, y lo hizo sólo un instante antes de que otro inglés, con pinta de suboficial, me parece, le pegara a él un pistoletazo casi a bocajarro que lo tumbó en el acto.

Pam, pam, pam.

Todo ocurrió tan rápido que en realidad no sé si ocurrió como lo cuento o me imagino la mitad.

Mi fusil estaba cargado, así que sin apenas apuntar, porque estábamos muy cerca unos de otros, le metí al casaca roja más próximo una bala en la barriga. Entre la humareda que se levantó de pronto, un plomo pasó rozando mi oreja izquierda, tanto que me arrancó —eso lo supe luego— el pabellón con un pendiente de oro que llevaba allí por si alguna vez no tenía para pagar una copa, una puta o unas botellas. En ese momento no sentí más que el soplido pegado a mi cara, pero no le puse atención porque estaba cargando, con el coraje de la desesperación, contra el que había disparado, bayoneta por delante, metiéndole el fierro hasta el cañón de mi mosquete.

Lo malo es que al caer atravesado me lo arrancó de las manos, el maldito. Dejándome indefenso, o casi.

Ahora ya no sonaba pam, pam, sino ris, ras, tump, tump y chasca, chasca. Peleábamos cuerpo a cuerpo, Trancas y yo. El indio daba leñazos con la carabina descargada y agarrada por el cañón, muy a lo suyo, y de pronto tiró la carabina porque se le había partido la culata y echó mano al tomahawk, chas, chas, chas, dando unos hachazos que sonaban como los de un carnicero sobre el tajo de cortar.

Por mi parte, para no tener las manos desnudas, yo había sacado de la faja la cachicuerna de siete muelles —un buen acero de Albacete—, y con ella empalmada estaba fajado a navajazos con un rubio, hasta que me fui al suelo sobre él, cosiéndole el cuello a puñaladas mientras me miraba con ojos que se le salían de las órbitas, de puro aterrados, y su sangre me saltaba en chorros a la cara.

Acabado el inglés, me levantaba a ver con quién me tocaba luego, ya muy metido en faena y quitándome la sangre de los ojos con el dorso de una mano, blasfemando en arameo y ciscándome en los muertos del rey de Inglaterra y la puta que lo parió, cuando el suboficial inglés me clavó el sable en la cadera.

Dolió de narices. Vaya que sí. Dolió lo que no está escrito.

Todavía, tantos años después, siento escalofríos cuando recuerdo la hoja de acero entrándome y rechinando al tocar el hueso.

Pegué un grito de dolor; pero sabiendo que cuando el otro sacara el sable me iba a despachar de fijo, me abracé a él y le hundí la navaja en las costillas, removiendo bien cuando la supe dentro. Así me fui al suelo otra vez, ahora encima del inglés, que era pelirrojo y con patillas, y con unos ojos azules que me miraban con odio violento, y olía a sudor hasta apestar como una mofeta.

Chas, chas y más chas. Así sonaba el inglés. O su carne.

De ese modo le estuve metiendo y sacado la navaja sin darle espacio para usar otra vez el sable, hasta que Trancas, que al fin se había desembarazado del último enemigo en condiciones, venía hasta nosotros, me apartaba sin remilgos, agarraba por el pelo al inglés, y con un hachazo en el cuello le cortaba casi entera la cabeza.

Me incorporé como pude, mirándome la herida antes de presionarla con un pañuelo para cortar la hemorragia.

Sangraba poco, pero dolía horrores.

Creí que Trancas me abandonaría, dejándome a mi suerte, pero el indio se quedó a mi lado después de registrar a los muertos, y también al Yanqui, quitándoles cuanto tenían de valor, incluso pendientes y anillos, para lo que no vaciló en cortar algún dedo.

Para mi sorpresa, después, con la mano ensangrentada, me palmeó la cara como se haría con un niño.

—Buena pelea —dijo—. Ingleses cabrones. Tú, bien.

Y me dedicó una especie de sonrisa que daba más pavor —ahora el miedo llegaba otra vez de golpe, tras la locura del combate— que cuando estaba serio. Después se colgó mi fusil, pasó uno de mis brazos sobre los hombros, puso otra mano en torno a mi cintura y me ayudó a caminar.

—Yo ayudo. Tú, tranquilo… No dejo solo.

Dimos unos pasos, alejándonos del lugar de la matanza. Yo aún tenía la navaja en la mano, abierta, así que hice detenerse un momento a Trancas mientras la limpiaba en mi camisa y la cerraba. Pero antes de meterla de nuevo en la faja vi que el indio la miraba, admirado.

—Buena cosa —dijo.

Era, como digo, una cachicuerna albaceteña de hoja reluciente y mango de asta. Una señora navaja española. Y entonces, por algún impulso raro, agradecido al indio por ayudarme a degollar al suboficial y por no dejarme abandonado ahora, se la puse en la mano.

—Para ti —dije ante su sorpresa—. Te la regalo.

Me miró. Primero a mí, incrédulo, y luego el arma, fascinado. La sostuvo en la palma de la mano, contemplándola con arrobo. Cuando volvió a mirarme, sus ojos negros de obsidiana centelleaban agradecidos.

—Tú, amigo —comentó.

Y dejándome solo, volvió sobre sus pasos, al lugar del combate. Regresó a los cinco minutos. Traía en la mano una especie de pingajo ensangrentado, y me lo entregó.

—Tuyo —dijo—. Tú, amigo grande.

Miré estupefacto lo que me había puesto en la mano.

Era un cuero cabelludo fresco, recién arrancado. Los pelos rubios por un lado y el pellejo sanguinolento en el otro. Iba a tirarlo al suelo con repugnancia cuando alcé la vista y encontré la sonrisa ancha y agradecida del indio.

—Buenos guerreros, nosotros —me mostró la navaja, otra vez manchada de sangre—. Trofeo tú, trofeo yo. Ingleses cabrones.

Después volvió a pasarse mi brazo por encima del hombro, me agarró por la cintura y seguimos caminando por la selva.

Llegamos a Baton Rouge un día más tarde.

Todo el tiempo, hasta entonces, Trancas estuvo cuidando de mí. Me limpiaba la herida, buscaba bayas y raíces para comer, y se sentaba a mi lado a descansar, vigilando. En los accesos de fiebre traía un trapo mojado en agua para ponérmelo en la frente.

—Tú, yo, buenos guerreros —repetía abriendo y cerrando la navaja, complacido con el chascar de los siete muelles.

Clac, clac, clac…

Sonreía cada vez y me daba palmaditas en el hombro. Feliz. Le encantaba ese sonido.

Al llegar al campamento, nos separamos. Se alejó sin decir nada y yo fui a que me curaran, cojeando, apoyado en un bastón que el indio me había tallado en una rama seca con la navaja.

Me caía de fiebre.

Antes de tumbarme en la camilla, el ayudante de cirujano que me atendió señaló bajo mi casaca.

—¿Qué diablos es eso? —preguntó.

Miré mi cinturón. Ya no me acordaba. El pingajo estaba colgado allí: un amasijo de pelos rubios revueltos con una costra de sangre seca y parda.

—No es nada —respondí, tirándolo entre la hierba.

Al día siguiente, los nuestros tomaron Baton Rouge. Nunca volví a ver a Trancas.

_____________

Título: Bajo dos banderas. Autores: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara Sánchez y Lorenzo Silva. Editado por Zenda con el patrocinio de Iberdrola. Descarga gratuita: Amazon y Kobo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: