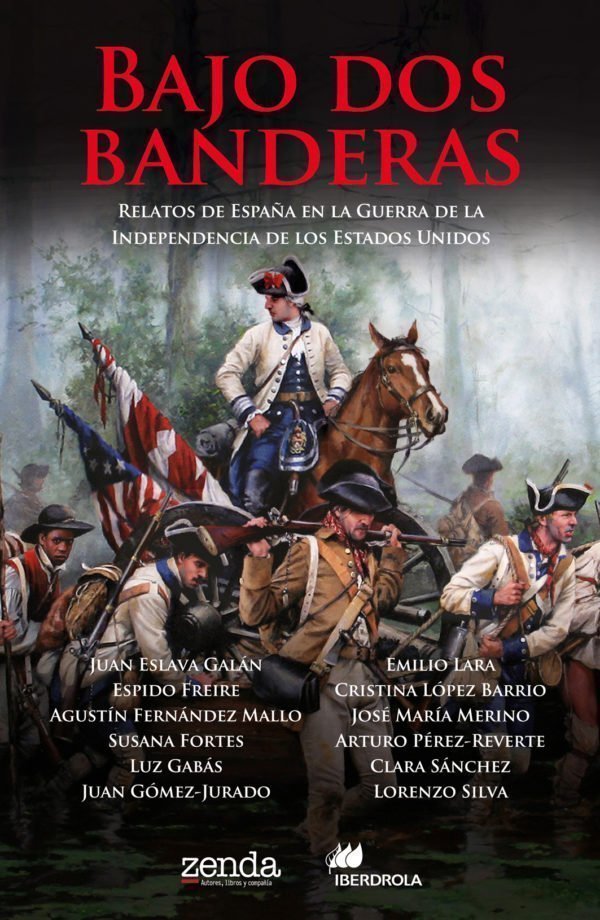

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

En Brest, septiembre de 1779, Lorenzo Silva narra cómo consiguió la Armada española acabar con las esperanzas de los ingleses de contener la rebelión de sus colonias de Norteamérica.

Este cuento está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda e Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

Este hombre que contempla el puerto de Brest a la luz gris de la mañana de septiembre es el digno heredero de su estirpe. Lo es por marino, como lo fue el hombre a quien, según le han contado desde la infancia, se remontan su apellido y su nombre: Hugo de Moncada, general de la flota de galeazas de Nápoles que formaba parte de la Gran Armada, allá por el año de 1588. Lo es, también, por haberse embarcado en una misión para invadir la isla de Gran Bretaña, como ya hiciera su ilustre antepasado e hizo también uno de sus descendientes, llamado como él Hugo de Moncada: su abuelo, a la sazón un joven oficial de infantería destinado en el regimiento de la Corona, antiguo de la Mar de Nápoles, que junto con otros 300 hombres zarpó en marzo de 1719 del puerto de Pasajes rumbo a Escocia, donde consiguió desembarcar y plantar batalla a las tropas inglesas. Lo es, en fin, porque, igual que acabó sucediendo con las expediciones de las que formaron parte sus dos ancestros homónimos, ha llegado el día en que la flota con la que él navega, imbatida en el mar, pero derrotada por el tifus, tiene que desistir de su empeño. En algo difiere la suerte de este Hugo de Moncada de la de sus dos predecesores de iguales nombre y apellido: él, por lo que se ve, va a padecer la amargura y el oprobio de poder contarlo.

Ha crecido el Hugo de Moncada que saborea su revés hoy, en los últimos días del verano de 1779, escuchando una y otra vez las historias de sus dos antepasados, caídos al servicio del proyecto maldito de hacer morder a los ingleses el polvo de su propia isla. Han sido los relatos épicos de cómo uno y otro sucumbieron, sin aflojar bajo el fuego enemigo, la inspiración que le ha conducido a vestir el uniforme, a sumarse entusiasta a esta nueva empresa bajo el mando desdichado del almirante francés Orvilliers, al que en mala hora se ha visto supeditado el viejo almirante en jefe de la flota española, don Luis de Córdova y Córdova; un septuagenario a quien todos llaman respetuosamente el Abuelo y que tiene más empuje y coraje que todos los marinos ingleses y franceses juntos. De haber sido por él, la invasión se habría lanzado al principio del verano, cuando el enemigo, ocupado y atribulado por añadidura con la sublevación de sus colonias norteamericanas, no estaba preparado, ni por mar ni tampoco en tierra, para repelerla. La cautela excesiva de los franceses demoró la decisión y la flota ha estado distraída en el bloqueo del tráfico marítimo de la isla. En esa campaña menor ha conseguido alguna victoria de mérito, como la captura de un navío de línea inglés, el HMS Ardent; pero eso son minucias en comparación con el objetivo mayor: la invasión que ahora, con la inminente llegada del mal tiempo, la reorganización del enemigo y, sobre todo, las fiebres que se han extendido entre infantes y marinería, no ha habido más remedio que suspender.

Apoyado en la borda del navío en el que sirve como oficial subalterno, el joven Moncada, uno más de los que esa mañana de septiembre vuelven frustrados y abatidos a Brest, hundido bajo el peso de la melancolía y la fatalidad, evoca esas hazañas de sus antecesores que tantas veces le contaron, y a cuya altura no quieren dejarle que esté ni la Historia ni el francés.

Muchas veces ha imaginado, por ejemplo, cómo debía verse la mar desde el puente de la San Lorenzo, la galeaza insignia de la flota napolitana de la que aquel primer Hugo de Moncada fue comandante. Era un barco imponente, de mil toneladas y 50 cañones, más adecuado para el Mediterráneo que para las aguas del Atlántico a las que hubo de salir y en las que hubo de batirse con motivo de la expedición de la Gran Armada. Así y todo era un rival temible, al que los ingleses señalaron en seguida como una de las piezas codiciadas de la flota ingente y heterogénea de Su Majestad católica. Se pregunta Moncada si su antepasado previó alguna vez el destino que le estaba reservado en aquella batalla sobrada de infortunio, y que iba a ser el menos deseable de todos. La San Lorenzo no fue, por cierto, uno de los muchos barcos que tras el descalabro de la Armada, y viendo su retirada cortada al sur por la flota inglesa, lograron rodear por la costa norte de Escocia, pasaron al oeste de Irlanda y acabaron tras una larga y penosa travesía, con sus tripulaciones diezmadas por el hambre, el frío y las enfermedades, recalando en algún puerto de la península, a donde el rey vio volver el grueso de su flota sin que eso le consolara del descalabro. Tampoco fue uno de los barcos, no pocos, que salieron enteros del encuentro con los ingleses pero naufragaron luego durante el tortuoso periplo, por culpa de las tormentas y del agotamiento de sus marineros. La mala fortuna, implacable y concienzuda, quiso que fuera la San Lorenzo uno de los pocos barcos perdidos en combate. El único, de hecho, cuyo final fue imputable a la acción de la escuadra adversaria, si se tiene en cuenta que las otras dos naves perdidas a manos de los ingleses, las carracas San Salvador y Nuestra Señora del Rosario, lo fueron por una explosión en la santabárbara y por un choque con otro barco, respectivamente, que las dejaron ingobernables y a merced del enemigo.

No fueron sin embargo los cañones de los galeones ingleses los que sellaron la desgracia de la San Lorenzo. Tuvo más que ver en su pérdida su inadecuación para la rudeza del Atlántico y, en última instancia, el desconocimiento de las costas a las que, ante la presión de los barcos enemigos, se vio arrimada a combatir y en cuyos fondos acabó por embarrancar. Antes de su agonía, había protagonizado alguna airosa escaramuza, como el acoso al que al frente de las galeazas napolitanas sometió a la más grande y poderosa nave enemiga, el Triumph de Martin Frobisher, que escapó del cerco gracias al viento que providencialmente vino en su auxilio y al que los esfuerzos de los galeotes no pudieron vencer. Su suerte se torció en la madrugada del 8 de agosto de 1588, frente a Calais, cuando los ingleses arrojaron contra la flota española, que hasta ese momento había mantenido su impecable y formidable orden de combate en forma de media luna, seis brulotes, también llamados mecheros del infierno: seis barcos en llamas con los cañones cargados, de los que las pinazas de la flota sólo lograron neutralizar dos, acercándose temerariamente a las naves incendiadas, clavándoles un arpón y desviándolas de su rumbo. Las otras cuatro pasaron, y cuando empezaron a tronar sus cañones cundió el desconcierto y aun el pánico entre los españoles; el orden se rompió y en medio del desbarajuste la San Lorenzo enganchó el timón con las amarras de otro barco y lo rompió. Cuando a la mañana siguiente la flota inglesa se arrojó contra la dispersa formación española, la galeaza herida fue un blanco fácil, que a duras penas pudo plantar cara a la embestida y acabó retirándose hacia la costa de Calais, donde, cada vez con menos agua debajo del casco, los remeros, desesperados, terminaron por encallarla en el fondo.

Allí, prácticamente condenada, con la artillería inutilizada por la escora que le impedía apuntarla contra el enemigo, pero fuera del alcance de los cañones de los barcos ingleses, que no se acercaban a distancia de culebrina por la aprensión de acabar corriendo la misma suerte que la galeaza napolitana, sostuvo el general Hugo de Moncada una resistencia desesperada. Echó mano del valor de sus infantes embarcados, que mantuvieron a raya a los ingleses que en botes de asalto se acercaban a la playa para rematar al gigante malherido. Se prolongó el combate sin que la suerte se inclinara de un lado ni del otro: los ingleses no se atrevían a lanzarse con todo y los españoles, animados por el ejemplo de su general, vendían cara su derrota. Hubo varios intentos de abordaje, pero todos ellos fueron repelidos. Los botes de los ingleses se iban llenando de muertos y heridos y no veían por dónde poner pie en la galeaza encallada. Hasta que un infante de marina inglés apoyó su arcabuz, apuntó y le voló la cara a Hugo de Moncada, que vio así truncada su vida. Privados del empuje de su general, los hombres que mantenían la resistencia saltaron del barco y se dispersaron por la costa, dejando a los ingleses, al fin, camino libre para hacerse con su botín.

Igualmente desventurada fue la peripecia de su abuelo, el segundo Hugo de Moncada que pesa en su memoria y al que siente que el destino le impide emular. Él sí llegó a pisar suelo británico, y aún pudo hacer algo más: ocupar una fortaleza e izar sobre ella la bandera del rey de España. No pasó de ser un acto simbólico, casi ínfimo: la fortaleza en cuestión, el pequeño castillo de Eilean Donan, en Escocia, edificado sobre un islote entre el Loch Duich y el Loch Alsh, era un enclave sin apenas valor militar. La misión que llevaba a las Highlands escocesas a su abuelo y a los trescientos infantes que lo acompañaban, bajo el mando del coronel Pedro de Castro Bolaño, no era conquistar aquella posición irrisoria, sino auxiliar a la sublevación jacobita contra la Corona británica, con la participación del legendario Rob Roy MacGregor, que había ofrecido levantar una hueste con la que se trataba de sorprender a la menguada guarnición que defendía aquel territorio. Para los intereses españoles, dirigidos por el cardenal Alberoni, consejero de Felipe V, no pasaba de ser una pequeña maniobra de distracción, dentro de un proyecto más amplio de invasión de Inglaterra. A este efecto se había formado una flota de 27 naves y 7.000 hombres, que intervendrían en la guerra civil que entonces se libraba en Gran Bretaña con un gran desembarco en el suroeste de la isla, apoyado por los simpatizantes jacobitas que abundaban en la región. La operación escocesa tenía como finalidad obligar a los ingleses a enviar tropas al norte, desprotegiendo de esa manera el sur.

Todo, una vez más, volvió a salir mal. La flota principal, que había partido de Cádiz, quedó desbaratada por una feroz tormenta frente a las costas de Finisterre, en la que se perdió buena parte de la fuerza embarcada, por lo que se decidió abortar la misión. Ajena a este desastre, la flotilla que había zarpado de Pasajes, compuesta por dos fragatas, ocupó a principios de abril la isla escocesa de Lewis, en cuya capital, Stornoway, puso un primer campamento. El 13 de abril pasó a las Highlands y el contingente español se instaló en el castillo de Eilean Donan, la fortaleza del clan de los MacKenzie, comprometido en la sublevación jacobita. Las fragatas desembarcaron el material que transportaban, incluidos 2.000 mosquetes y 5.000 pistolas con su correspondiente munición, y regresaron a España, dejando a los infantes en el castillo. Allí habían de concentrarse las fuerzas de los rebeldes, para acudir, con el núcleo de soldados españoles como unidad de choque, al encuentro de los ingleses.

Sin embargo, los highlanders no respondieron en el número esperado al llamamiento a la rebelión. Aunque el plan inicial era concentrar una fuerza para marchar sobre Inverness, la capital de las Highlands, a orillas del Lago Ness, la escasa respuesta sembró la duda entre los jefes escoceses, entre los que estaba, además de Rob Roy MacGregor, el conde de Seaforth, señor de la fortaleza de Eilean Donan y jefe del clan MacKenzie. Junto a ellos, el grueso de la expedición española recorrió la región tratando de recabar apoyos. En aquellas estaba Hugo de Moncada, marchando infructuosamente por las Highlands, cuando los ingleses, alertados de la presencia de españoles en la zona, decidieron mandar tres fragatas al Loch Alsh en misión de reconocimiento. Al ver Eilean Donan ocupado por tropas extranjeras, despacharon a tierra a un oficial para intimarlas a rendirse, pero los cincuenta infantes españoles que habían quedado para defender el castillo lo recibieron a tiros. Tras ese incidente, las fragatas inglesas cañonearon el castillo por espacio de tres días, desde el 10 hasta el 13 de mayo de 1719, hasta reducirlo a las ruinas en que quedaría durante dos siglos y obligar a sus defensores a deponer las armas. A los cuarenta españoles supervivientes los enviaron, prisioneros, al castillo de Edimburgo.

A principios de junio, los españoles supieron de la caída del castillo. Abandonados los planes sobre Inverness, lograron a duras penas armar un contingente para enfrentarse a las tropas británicas, que habían partido a su encuentro desde esa ciudad al mando del general Wightman. Contaba este con 850 infantes, 120 dragones de caballería y cuatro baterías de morteros. A ellos se logró oponer una fuerza de algo más de 700 highlanders pertenecientes a diversos clanes: Cameron de Lochiel, MacDonald de Glengarry, MacGregor, MacKinnon, MacKenzie y MacMurray. Estos clanes —que aportaban cada uno fuerzas de entre 40 y 200 hombres, como mucho—, cohesionados y motivados sólo hasta cierto punto, se situaron a los lados de la fuerza central formada por los 250 veteranos que le restaban a la expedición del regimiento de La Corona. Los españoles tomaron posiciones sobre la colina que dominaba el Glen Shiel —o desfiladero o cañada del río Shiel—, a unas pocas millas del Loch Duich, donde presentaron batalla a los ingleses el 10 de junio de 1719.

La lucha fue dura y encarnizada, y pese a la superioridad de que gozaban, la primera acometida resultó desventajosa para los ingleses. Sin embargo, Wightman entendió pronto que era en los flancos defendidos por los escoceses donde el frente resultaba más débil, y en la segunda concentró sucesivamente sobre uno y otro los ataques de su artillería y caballería y los esfuerzos de sus infantes. Consiguió así que los highlanders se dispersaran, con la clara intención de ponerse a salvo; entre ellos los 40 del clan MacGregor, incluido el legendario Rob Roy. Los españoles, que no tenían a donde huir, sostuvieron sus posiciones hasta más allá de lo posible. Siguieron resistiendo aun cuando ya se habían quedado solos y, sólo cuando comprendieron que nada tenían que hacer frente a un enemigo que cuadruplicaba sus fuerzas, emprendieron la retirada por el que desde entonces se llamaría Belachna na Spainnteach, o paso de los españoles. Ahí fue donde aquel joven teniente Hugo de Moncada, siguiendo el ejemplo de su insigne antepasado, recibió el disparo mortal que le impidió ver la rendición, padecer el cautiverio en el castillo de Edimburgo y regresar finalmente derrotado a España.

Piensa el oficial Hugo Moncada, mientras mira el puerto de Brest este día aciago de septiembre de 1779 —desde la altura del barco de cuya dotación forma parte, el Santísima Trinidad, una descomunal fortaleza de los mares que regresa sin haber servido para su fin—, que cuando a uno se le niega ser parte del empeño coronado por la victoria es preferible no sobrevivir a la derrota y quedar, como sus antepasados, fijado en la memoria de un glorioso hecho de armas. Piensa, también, que hay algo maléfico e injusto en la manera en que los ingleses prevalecen siempre sobre los suyos, con la ayuda inestimable de las tormentas, las calamidades y los errores de dirección y de alianzas que una y otra vez estorban a los españoles y vuelven inútil su valor. De nada ha servido, a la postre, el terror que a lo largo de ese verano han logrado inspirar a la población británica, que sintiéndose desprotegida, por tener al grueso del ejército regular combatiendo en las colonias norteamericanas y ver cómo la flota enemiga ponía en fuga a la escuadra del Canal de La Mancha, ha llegado a abandonar las poblaciones costeras por miedo a que las velas españolas aparecieran en el horizonte, dispuestas a vengar los anteriores reveses y a doblegar, por fin, a Inglaterra. De nada les ha servido reducir a cero el comercio inglés y forzar el cierre de la Bolsa de Londres. Los titubeos franceses y la maldición del tifus han dado al traste con todas las expectativas que ahora se desmoronan miserablemente en el puerto de Brest. Siente, en fin, que navegando bajo aquella bandera está condenado a elegir entre sucumbir con honor o retirarse con vergüenza, como le ocurre en estos momentos que nunca querrá recordar.

No imagina, porque es joven y carece como cualquier humano de la facultad de anticipar el futuro, que aún le esperan otros hechos y otras coyunturas en los que desquitarse de la frustración que ahora siente. No sabe, aún, que a las órdenes de su anciano almirante, Luis de Córdova, participará en uno de los más resonantes triunfos de la Armada española. Ocurre el verano siguiente, cuando los espías españoles en el Reino Unido informan al ministro Floridablanca de que un gran convoy de mercantes ingleses, con su escolta de barcos de guerra, formada principalmente por la escuadra del Canal, va a zarpar para América con el objetivo de llevar tropas y pertrechos para aplastar la rebelión de las colonias norteamericanas. Se trata, en realidad, de un doble convoy: una parte de él va a la India, donde el Reino Unido libra otra guerra colonial. El convoy tiene instrucciones de pasar lo más lejos posible de las islas Canarias, para evitar encuentros con los españoles. Floridablanca envía órdenes a Córdova, nombrado capitán general de la Armada, para que trate de interceptarlo. Córdova parte con la flota del Estrecho, formada por 27 navíos de línea y varias fragatas. Calcula la ruta más probable de los ingleses y despacha a las fragatas, más rápidas, para que vayan barriendo el océano en abanico.

En la madrugada del 9 de agosto de 1780, una de estas fragatas avista el doble convoy británico, compuesto por 60 mercantes armados, dos fragatas de 36 cañones y el navío de línea de 76 cañones HMS Ramillies, donde viaja su almirante en jefe, Moutray. La escuadra del Canal se ha separado del convoy a la altura de Galicia, para regresar a las islas donde aún se teme una invasión.

Valiéndose de una celada y de su mejor conocimiento de los vientos, Córdova consigue encerrar al convoy británico. Sólo unos pocos de los barcos ingleses osan plantar cara al abordaje de los españoles, cuyos navíos de línea fuertemente artillados, con tripulaciones veteranas y bien entrenadas, los intimidan y persuaden de entregarse, en la mayor parte de los casos, sin oponer resistencia. En total apresan 55 barcos británicos, con 294 cañones, 3.000 marineros y 2.000 soldados destinados a las colonias; más una inmensa fortuna de 1.000.000 de duros en lingotes y monedas de oro, 80.000 mosquetes y 3.000 barriles de pólvora, suficientes para armar una docena de regimientos. Cuando entra en Cádiz con semejante botín, la flota de Córdova se encuentra con que en el puerto no hay sitio para tanto barco. El golpe infligido a los ingleses será terrible, y aunque no valga por la invasión que nunca pudo ser, acaba con sus esperanzas de contener la rebelión de sus colonias de Norteamérica.

En el puente del Santísima Trinidad, junto al viejo capitán general Luis de Córdova, vencedor de los ingleses, un Hugo de Moncada de muy distinto ánimo creerá casi conjurada la maldición que pesa sobre los suyos. Con ese sentimiento se le concederá vivir un tiempo, pero no morir. En octubre de 1805, retirado en Nápoles, conocerá de la debacle de la flota española en Trafalgar y de la pérdida del Santísima Trinidad, hundido frente a las costas de Cádiz con sus 140 cañones y la memoria de la jornada funesta de Brest y la triunfal del doble convoy. Ese día, y los demás de su vida, a Hugo de Moncada, fallido heredero de una estirpe de héroes malogrados, lo atenazará la conciencia de no haber llegado a estar, nunca, allí donde habría debido.

Nota del autor: Sólo el primer Hugo de Moncada de este relato es histórico. Los otros dos son una licencia para la ficción literaria, aunque los hechos en los que se les implica sucedieron tal y como se cuentan. Reconozco la deuda que tengo en su documentación con, entre otros textos: La derrota de la Armada Invencible, de Garrett Mattingly; La batalla de Glen Shiel, de José Antonio Crespo-Francés; y La grande y felicísima captura realizada por don Luis de Córdova y Córdova, de Fernando R. Quesada Rettschlag.

_____________

Título: Bajo dos banderas. Autores: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara Sánchez y Lorenzo Silva. Editado por Zenda con el patrocinio de Iberdrola. Descarga gratuita: Amazon y Kobo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: