Siempre me ha gustado tomar café, y no solamente por su sabor o concentración. Expreso, solo y sin azúcar es mi favorito, cierto, pero no puedo relegar a un segundo plano otro factor determinante: el aroma. Servido a la temperatura ideal, este atributo es tan esencial como su intensidad o gusto. Es común recordar ese o aquel lugar en el que tomaste un café; bien sea por la situación, momento, compañía o por la propia bondad de la bebida. Igualmente, en ocasiones, se llegan a atribuir determinadas sensaciones a un sentido que no le corresponde. Este fenómeno, por cierto, es denominado como sinestesia.

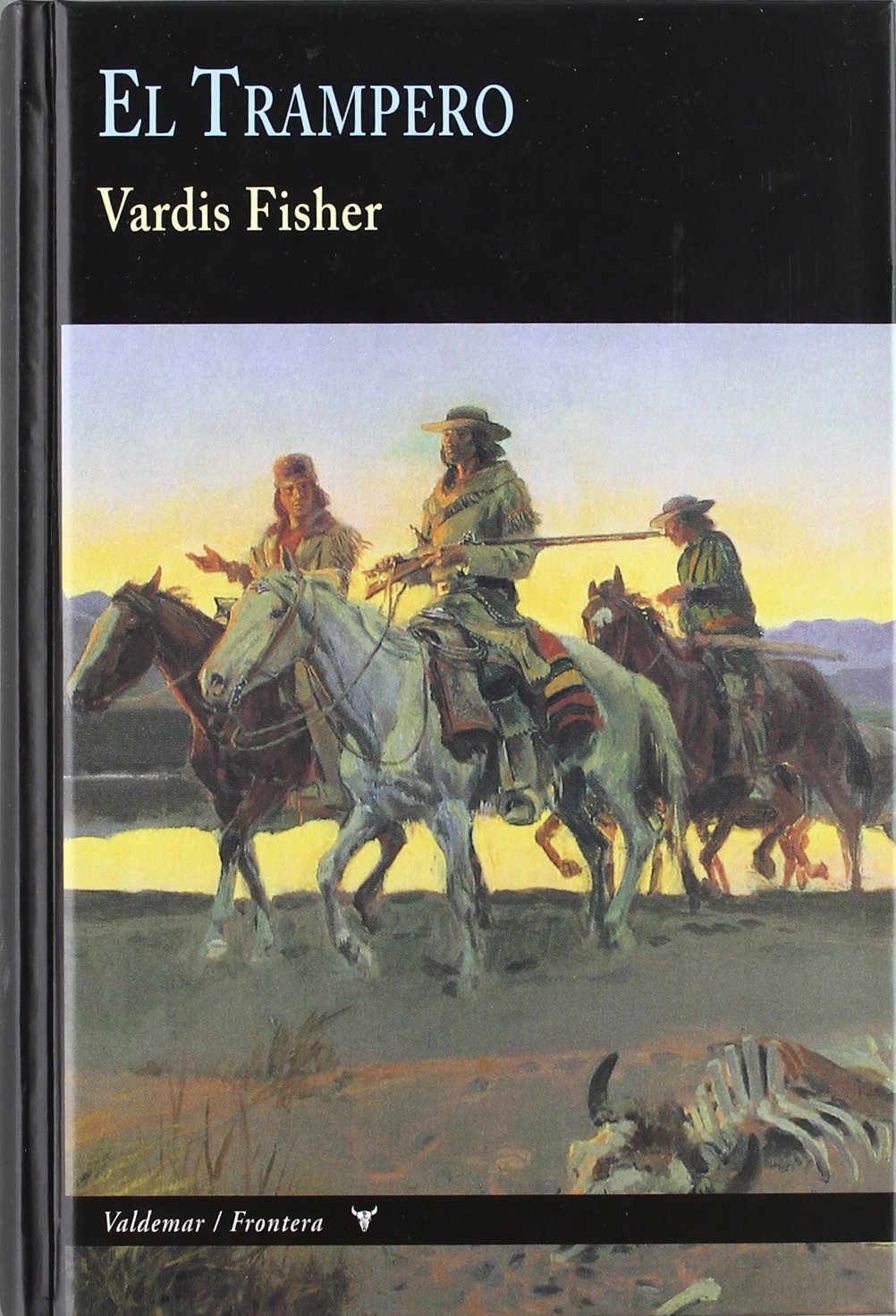

Mientras leía El trampero (Mountain man), la novela de Vardis Fisher publicada por primera vez en 1965 por William Morrow and Company, no dejaban de llamarme la atención las partes, casi ceremoniales, en las cuales el personaje principal, el cazador-trampero Sam Minard, prepara el café. Las páginas de la novela llegaban a destilar su aroma. Era, incluso, posible disfrutar de su sabor. Y es que una de las virtudes más destacables de esta obra es su capacidad para absorber virtual y espiritualmente al lector convirtiéndole en un espectador testigo de los acontecimientos y con capacidad para compartir las emociones y sensaciones de sus protagonistas. No es que enganche, que lo hace, o que cree un vínculo entre el lector y los protagonistas, que también, El trampero realmente te abraza y arrastra llevándote a su mundo.

Esta obra, parcialmente basada en la vida de John Liver-Eating Johnson, personaje real así conocido por su particular fidelidad a la costumbre ancestral de los cazadores de devorar el hígado de las piezas abatidas, describe la vida y vicisitudes de su protagonista en su vagabundeo a lo largo y ancho de las Montañas Rocosas por los estados de Montana, Idaho y Wyoming, allá por los años previos a la eclosión del oeste clásico americano en la literatura y el cine. Es la época de los gorros de piel de castor, la nieve, los cepos y los indios Crow y Flathead (Cabezas Lisas), cuando restan aún al menos un par de décadas para el nacimiento de los míticos rifles Winchester de repetición —los mismos que John Wayne manejaba con una sola mano y cuyo modelo del 73 dio el título a una gran película— y el surgimiento de Sioux y Apaches como principales antagonistas.

Algunos años después, y haciendo bueno lo de de tal palo tal astilla, llegó su transposición cinematográfica de la mano de Sydney Pollack. Las aventuras de Jeremiah Johnson (Jeremiah Johnson) se estrenó en 1972 con guion de John Milius y Edward Anhalt y, como protagonista principal, como no podía ser de otra manera, con Robert Redford en el papel del trampero-cazador solitario que tras haber vivido ya en el valle opta por la montaña. A su lado estarían Delle Bolton como Cisne, su compañera Flathead, y Josh Albee haciendo de Caleb, el niño rescatado por Jeremiah tras la masacre de su familia. El reparto principal se vería completado con Will Geer haciendo de Garra de Oso Chris Lapp, el veterano trampero que guía los primeros pasos de Jeremiah.

Las andanzas de Sam Minard o Jeremiah Johnson, diferentes nombres para el mismo personaje, plasman una forma de vida ya extinta en la cual la libertad y la supervivencia son los auténticos ejes vertebradores, relatando con una belleza tanto literaria como plástica una historia de venganzas llevadas al límite de lo imaginable.

“No taxes, no policemen, no government, no neighbors, no preachers, only the four of us, eating and sleeping, playing and singing”. En castellano sería algo así como “sin impuestos, sin policía, sin gobierno, sin vecinos, sin predicadores, únicamente nosotros cuatro, comiendo y durmiendo, jugando y cantando”. Un canto a la libertad y a una forma de vida. Es algo más que una frase retórica a semejanza de esas que pueblan e inundan las redes sociales. Es, ante todo, una declaración de principios.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: