A las buenas, querido lector.

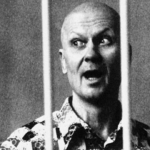

Ya han pasado dos semanas, y aquí me tienes de nuevo, contándote la vida y obra de alguien que hizo mucho daño en su día. En esta ocasión me apetecía traerte a alguien que está muy de moda. La serie de Netflix Mindhunter lo ha vuelto a poner en la palestra. Como es lógico, mucho se habla de él ahora y mucho se cuenta. Pero, ¿qué hay de cierto en todo lo que se ha contado sobre la vida de Edmund Kemper? Creo que deberías ponerte cómodo y agarrarte, ya que vienen curvas.

Edmund Emil Kemper III nació en Burbank, California, un 18 de diciembre del año 1948.

Sus padres, Edmund Emil Kemper Jr y Clarnell Elizabeth Strandberg, se separaron pronto. Discutían mucho, demasiado. En su casa sólo se escuchaban gritos todo el día. La mayoría de veces lo hacían por dos razones: Clarnell decía que Edmund ganaba poco al no tener estudios y porque éste fuera “sólo” un electricista; y la otra, porque decía que regañaba demasiado a sus hijas y muy poco a Ed, su hijo. Decía que con él era un blando y esto no era justo. Después de esto y algunos vaivenes de su marido, que iba y venía de vez en cuando, Clarnell se trasladó con sus hijos a Helena, un pequeño pueblo de Montana. Ed quería mucho a su padre. Lo veneraba. Solía contarle historias sobre algunas colaboraciones que hizo en algunas misiones de la Segunda Guerra Mundial y esto entusiasmaba al pequeño Ed, hasta el punto de que culpó a su madre de su separación y comenzó a guardarle un rencor que acabaría marcando su devenir. Su madre volvió a casarse varias veces más y, aunque sus sucesivos maridos trataron muy bien a Ed, éste jamás les perdonaba que vinieran a ocupar el lugar de su padre.

La relación con su madre nunca llegó a ser buena hasta ese momento, pero lo cierto es que después de la separación comenzó a empeorar hasta límites terribles. Lo cierto es que Ed comenzó a comportarse de manera extraña así que, sin querer justificar el comportamiento que tuvo la madre con él, en cierto modo sí es entendible. ¿Qué hizo para que se pensara que su comportamiento era más bien raro? Pues solía tomar las muñecas de sus hermanas y las descabezaba. Es curioso, porque luego fue así como actuó al convertirse en un criminal. Esto de las muñecas no sería algo demasiado fuera de lo común en un niño si no fuera porque ellas contaban que disfrutaba sobremanera haciéndolo. Incluso, a veces, simulaba que era una ejecución. Decían que veían en su rostro una sensación de satisfacción cuando las descabezaba. Ed, a pesar de ser un simple niño, ya era muy grande y corpulento. No es algo demasiado extraño, pues su padre superaba los dos metros y su madre el metro ochenta. Fuera como fuese, quizá intentando corregir esos comportamientos, su madre comenzó a insultarlo y a darle soberanas palizas. Algunas noches hasta lo encerraba en el sótano por miedo a que llegara a abusar de alguna de sus hermanas. Sigo diciendo que no comparto estas medidas ni este modo de proceder, pero sí es verdad que el propio Ed, con los años, acabó reconociendo que su madre hizo bien. Podría haber abusado de ellas perfectamente de no haberlo hecho.

Esto, por suerte, nunca se sabrá.

En la escuela, sus profesores cuentan que era un niño extremadamente fantasioso. De esos que se quedan soñando despiertos cada dos por tres. No dudaron en recomendar a su madre el llevarlo a un psicólogo, pues lo veían muy descentrado del mundo real, como si viviera sólo sus fantasías y de vez en cuando visitara la realidad para volver a marcharse. Ed no se lo tomó a mal. Iba dos veces por semana al especialista y lo hizo durante varios años. Era algo así como rutinario. Lo malo de esto es que, o Ed no manifestaba abiertamente los pensamientos que ya empezaban a pasar por su cabeza, o el psicólogo no los supo ver. Sea el caso que sea, no trató lo que verdaderamente importaba. Ed empezaba a convertirse en un monstruo.

¿Que me estoy aventurando al decir que ya de pequeño había signos inequívocos de que algo no andaba bien en su cabeza?

Pues si lo de las muñecas es poco, esto que te voy a contar cambiará tu visión. Uno de sus juegos preferidos era simular su propia muerte en una silla eléctrica. Sí. Como lo lees. Le gustaba sentarse en una silla, taparse la cara con un paño y empezar a manifestar convulsiones, como si la corriente recorriera todo su cuerpo. Allyn, su hermana menor, también contó que otro de sus juegos era parecido al de la silla, pero imaginando estar dentro de una cámara de gas. Claro, esto te puede parecer otra chiquillada. Pues bien, en secundaria le confesó a su hermana Susan que le gustaba su profesora. Esto sí es común, no es eso. Susan, bromeando, le dijo que por qué no le daba un beso. Él contestó que lo haría, pero que primero tendría que matarla.

¿Otra chiquillada? No creo. El problema es que en su momento no se le dio importancia. Tampoco se le dio cuando tomó una bayoneta que tenía su padrastro en casa y se plantó delante de la casa de la mencionada profesora, simulando que ésta abría la puerta y él le disparaba. Después de esto, imaginaba que le hacía el amor.

Dejando todo esto de lado, su madre cada día estaba peor. Se había vuelto una alcohólica y ya no necesitaba excusas para vejar a su hijo a diario. Decía de él que era un blando y un pusilánime. Dentro de Ed crecía un odio y un ansia de venganza que tenía que manifestar de alguna manera. Lo acabó pagando un pobre gato al que Ed mató cuando tenía tan solo nueve años. He dudado en si contar o no lo que le hizo, pero es que creo que es necesario para entender lo que Ed acabaría haciendo años después. Bien, le cortó la cabeza y enterró el resto del cuerpo en el jardín. Esto ya es muy cruel, pero colocar la cabeza del animal en el pomo de su propia cama y rezarle por las noches, ya roza lo sádico y surrealista. No fue el único acto de crueldad animal (que se sepa) que cometió, ya que a los doce años volvió a matar a otro gato alegando que quería más a su hermana que a él. Su propia hermana relató que lo hizo en un ataque de ira desmedida. Dijo que si en vez de un gato hubiera sido una persona, le habría hecho lo mismo. También le separó la cabeza del cuerpo. Escondió los restos en su armario.

Ed seguía insistiendo en irse a vivir con su padre. En otoño de 1963 lo consiguió, aunque apenas duró una semana en su nueva casa. ¿Las razones? Una, que no encajó en su nuevo instituto. Sus nuevos compañeros decían que les incomodaba sobremanera que un tipo que medía ya casi dos metros se quedara quieto mirándolos todo el tiempo. Dos, tampoco encajó en su nuevo hogar. Su padre se había vuelto a casar y a su nueva esposa le daban miedo los comportamientos que decía tener Ed en casa. Temía que la agrediera de un momento a otro. Ed se resignó y volvió de nuevo a casa de su madre.

Allí la cosa no mejoró. Seguían las vejaciones por su parte y tampoco conseguía encajar en su antiguo instituto. La razón era la misma que ocurrió en el nuevo. Sus profesores, preocupados por su actitud y pensando que tendría algún tipo de problema, le hicieron un test de inteligencia, esperando que en este saliera algún tipo de deficiencia. La sorpresa llegó cuando comprobaron que su IQ era de más de 140. Esto los desconcertó, pues esperaban que una persona de su inteligencia actuara de otra forma. ¿O quizá lo hacía así precisamente por esto? No pudieron dar respuesta a esto.

Lo que sí me llama la atención es uno de los tópicos (de los que me encargué de romper en la época de “se ha desmitificado un crimen”), que aquí sí se cumple. Edmund es un psicópata de extrema inteligencia.

Su madre seguía sin aceptarlo, por lo que Kemper se escapó y fue de nuevo con su padre. Era Navidad del año 1963, y su padre, en un nuevo intento de que su hijo se integrara en algún lugar, lo envió a casa de sus abuelos. Craso error. Él quería mucho a su abuelo, pero decía de él que era un ser pusilánime que se dejaba pisotear por la tirana de su abuela. Con ella Ed discutía mucho, muchísimo, casi a diario. Sobre todo lo hacía por dos razones: porque no le gustaba la manera de mirar de su nieto y porque, según ella, le salía demasiado caro el mantenerlo. Los familiares de Ed cuentan que el muchacho comenzó a manifestar extraños pensamientos, pero no le hacían demasiado caso pues, al fin y al cabo, sólo era un bicho raro. Llegó el verano del año 1964, más en concreto el mes de agosto. Su abuelo había salido a hacer la compra y el chico estaba sentado con su abuela en la cocina. Ella corregía unos libros para niños, ya que se dedicaba a la escritura. De pronto, sin decir nada, Ed se levantó de la silla y fue directo hasta el armario en el que guardaba un rifle del calibre .22 que le había regalado su abuelo. Dijo que iba a cazar unos conejos. No era algo extraño en él, por lo que la abuela no le prestó demasiada atención.

Lo que no esperaba la anciana es que, lleno de cólera, se diera la vuelta y disparara hacia ella. El primer disparo impactó en su frente, haciendo que la mujer cayera hacia adelante. Después de esto, Ed le disparó hasta en dos ocasiones más en la espalda. Acto seguido, tomó un cuchillo y, cegado por la rabia, comenzó a apuñalarla hasta que consiguió volver a retomar el control sobre sí mismo. Esto último lo relató así el propio Ed. Decía que era como si su cuerpo actuara solo.

Después de todo esto, fue a por una toalla y con ella limpió los restos de sangre de la cabeza de su abuela. Una vez hecho, arrastró su cuerpo hasta la habitación donde dormían.

El abuelo regresó y Ed no se lo pensó demasiado a la hora de acabar con su vida. Prefería hacer esto a tener que darle la explicación de que había asesinado a su mujer. Con los dos cadáveres en casa, no le quedó más remedio que asumir sus consecuencias y llamó a su madre. Le contó lo que había hecho para que fuera ella la que llamara a la policía. Él no se atrevía.

Cuando le preguntaron por qué lo había hecho, respondió que, en caso de su abuela, quería saber qué sentía al matarla. En el de su abuelo, para que no se quedara solo.

Esto, querido lector, me produce un escalofrío. Más que nada porque viene a mi mente un caso más o menos reciente, el de José Rabadán, “el Asesino de la Catana”. Cuando a José le preguntaron por qué había matado a sus padres, contestó que para saber qué se sentía al estar solo. Cuando le preguntaron por su hermana de nueve años, dijo que para que no se quedara sola en este mundo.

Aunque sean casos tan diferentes, hay que ver lo que se parecen.

Sea como fuere, había matado a sus abuelos. El monstruo ya daba rienda suelta a sus fantasías y había que ponerle freno. ¿De qué manera lo hicieron? Encerrándolo en un psiquiátrico durante cinco años.

Sí, se ve que no se les ocurrió nada mejor. Sí es cierto que los psiquiatras que lo trataban se oponían a que lo soltaran, pero en 1969, con veintiún años de edad, fue puesto en libertad para que su madre se hiciera cargo de él.

Mientras estaba recluido aprendió varias cosas, ninguna buena, que luego acabaría poniendo en práctica, para desgracia de sus víctimas. Como trató con violadores, entendió que uno de los errores que ellos cometieron fue que sus víctimas pudieran identificarlos porque seguían con vida. Pensó que la única forma de que no lo hicieran era acabando con ellas una vez violadas. Esos pensamientos los fue guardando en su mente hasta que un día los necesitara.

Siempre había impresionado por su tamaño, pero lo cierto era que, cuando salió, medía ni más ni menos que 2,05 metros y pesaba alrededor de 135 kilogramos. El sobrenombre de “gigante” le venía que ni pintado. Esto, unido a que su carácter seguía siendo el mismo, no volvió ayudar a que se readaptara una vez fuera. Además, su modo de ver la vida, muy conservadora, tampoco lo hacía en una sociedad que se había abierto sobremanera al movimiento hippie. A Ed le gustaba vestir de manera tradicional, lejos de esas ropas anchas y estrafalarias que tanto se veían por la calle. Llevaba el cabello corto, aseado y un bigote cuidado. También unas gafas de montura fina.

La situación en casa tampoco cambió. Su madre se había divorciado por tercera vez y vuelto a casar. Las discusiones con ella no cesaron, sobre todo cuando ella le preguntaba sobre su futuro. Sobre si pensaba hacer algo en la vida. Edmund lo intentó en varios trabajos, pero como siempre, no cuajó. Quizá fruto de ese rechazo social (y de sus problemas en casa), se refugió en un bar de la localidad, el Jury Room. Uno de los sueños del gigante era haber sido policía pero, precisamente por su altura, quedaba fuera de esa posibilidad y se sentía frustrado por ello. Una de las peculiaridades del bar al que tanto iba ahora era que siempre era frecuentado por una gran cantidad de agentes de la ley. Sentarse en la barra y escuchar sus día a día hacía que Ed sintiera algo en su interior que lo calmaba. Como te he contado, tampoco encajaba en los trabajos que intentaba realizar, pero hubo en el que sí lo hizo, como guardavías en el Departamento de Autopistas de California. Era, quizá, lo que más cerca le permitía estar de su sueño frustrado, por lo que hasta realizaba su labor con cierta pasión. Esto le permitió ahorrar algo y hacer dos cosas importantes: irse de casa de su madre (alquiló una habitación junto a un compañero de trabajo) y comprarse un coche.

Esto último trajo una nueva afición para Ed, dar vueltas con el coche por las autopistas de California. Parece una tontería, pero el movimiento hippie vino de la mano con varios cambios en California. Por ejemplo, se convirtió en un punto habitual de venta de drogas alucinógenas, por lo que la afluencia de gente se intensificó y había una cantidad ingente de chicas autoestopistas. Ed comenzó desde el nivel más bajo, imaginando que paraba y las montaba en el coche. Después de esto, comenzó a dar más pasos y ya paraba con la intención de que montaran en su coche. Kemper sabía que su aspecto de gigante provocaba rechazo y desconfianza en ellas, así que aprendió a hablar con un tono de voz sorprendentemente dulce y cautivador. Consiguió su objetivo y llevó en muchas ocasiones a esas chicas a su destino. Pero quería más. No se conformaba con esto.

Su madre había conseguido trabajo en la Universidad de California y Kemper pensó que aquello podría ser su propio paraíso terrenal, así que no dudó en pedir un pase a su madre para que lo dejara merodear con el coche por allí.

Llegó el fatídico domingo siete de mayo de 1972. Ed se sintió preparado para dar un paso más. Como siempre, se encontraba recorriendo las autopistas californianas en busca de autoestopistas femeninas. La mala suerte hizo que Mary Ann Pesce y Anita Luchessa se cruzaran con su Ford. Al parecer, querían ir a visitar a una amiga en la Universidad de Stanford, a una hora de allí. Ed sabía lo que se hacía, así que consiguió sonsacarles que no eran de allí, dato que aprovechó para desviarse del camino sin que ellas se pudieran dar cuenta. Fue cuando el gigante salió de la carretera principal para meterse en una secundaria, cuando una de ellas se dio cuenta de que algo no andaba bien. Le preguntó qué era lo que quería de ellas. Kemper sacó una pistola nueve milímetros que guardaba en la guantera y contestó que ellas ya lo sabían.

Mary Ann, al parecer, trataba de razonar con él en la parte trasera del coche, sin perder los nervios. Kemper se dio cuenta de que lo que trataba es que las viera como a personas y no como a un objeto. Por desgracia, había aprendido en su internamiento esta especie de “treta” por parte de las víctimas y no se dejó convencer. Detuvo el coche. Sacó a Anita, que no se resistió y la metió en el maletero. Lo cerró. Volvió a por Mary Ann. Su atención era atarla al asiento con el cinturón y después conducir a algún lado para dar rienda suelta a sus deseos. La chica se resistió a esto y Ed perdió los nervios. Agarró una navaja y comenzó a apuñalarla por varias partes de su cuerpo, hasta que perdió la vida. Acto seguido fue a por Anita, que seguía encerrada en el maletero. Cuando ella le preguntó que qué había pasado y por qué él tenía sangre, él respondió que porque le había roto la nariz por no estarse quieta. La sacó del maletero sin esfuerzo por su tremenda fuerza y, una vez fuera, también la apuñaló hasta acabar con su vida.

Después de esto, cargó el cuerpo de nuevo al coche y regresó a su casa. Él mismo relata que, cuando llegó, el dueño estaba discutiendo con dos personas y le dieron ganas de sacar los cuerpos y echarlos sobre sus pies. En cierto modo, ojalá lo hubiera hecho, ya que quizá no hubiera continuado su barbarie. El caso es que, cuando pudo, los sacó del coche y los metió en su casa. En el garaje, fotografió los cuerpos con una Polaroid e hizo lo que te he contado que era un vaticinio en determinados actos de cuando era pequeño. Les cortó las cabezas y las colocó en su propia habitación. Allí se pasó la noche mirándolas y jugando con ellas. A Ed, al parecer, le gustaba el humor negro, ya que se le cayó una y el vecino de abajo, con el golpe, comenzó a dar escobazos en el techo. Ed contestó, sin pudor y a gritos, que se le había caído la cabeza al suelo.

En fin.

Al día siguiente llevó los cuerpos de nuevo con su coche a las montañas de Santa Cruz. Allí los enterró. Arrojó las cabezas por un barranco. Kemper relató después que, de vez en cuando, le gustaba volver porque sentía una fuerte conexión con Mary Ann. Como si se hubiera enamorado de ella.

Pasaron cuatro meses y Ed sintió que mirar las Polaroids con los cadáveres ya no le bastaba. Él contó que había intentado satisfacer sus deseos con las fotos y así no tener que matar a nadie más, pero el efecto ya había desaparecido y sentía la necesidad de hacerlo de nuevo. Además, contó también que, al haber descubierto las autoridades los dos cadáveres (porque lo hicieron) y aún seguían montándose en coches, era que eran unas inconscientes y que llevaban un letrero que decía “mátame” en la espalda. Algo así como si fueran ellas las que provocaban su muerte. Qué triste que hoy día muchos sigan pensando así, pero esto es otro tema. Sea como fuere, decidió ir a por otra víctima. Las dos primeras tenían dieciocho años. Esto no quita importancia a nada, pero es que Aiko Koo, que así se llamaba, tenía tan solo quince años. Es innecesario entrar en detalles, pero, resumiendo, te cuento que la estranguló, violó y llevó a su casa después. Una vez allí, tal y como hizo con las dos primeras, la fotografió y después desmembró. Él relató que fue un trabajo minucioso de unas cuatro horas.

Al día siguiente fue a visitar a los psiquiatras que lo habían tratado hacía unos años (le tocaba hacerlo, no porque quisiera él) y, paradójicamente, lo consideraron curado del todo. Esto consiguió que su historial penitenciario siguiera intacto. Lo hizo con la cabeza de la niña en el maletero del coche, ojo.

Después de esto empleó su tiempo en deshacerse como era debido del cuerpo.

Cuatro meses más pasaron desde lo de Aiko, y de nuevo sintió la necesidad. Ahora no se anduvo con sutilezas: a golpe de pistola metió en su maletero a Cindy Schall, una estudiante, y la mató allí mismo. En esta ocasión dio rienda suelta a sus necesidades necrófagas en casa de su madre, en su propia cama. Después, desmembró el cuerpo en la bañera, lo dejó todo como los chorros y se llevó para enterrar el cuerpo por ahí. ¿Sabes dónde enterró la cabeza de la muchacha? Debajo de la ventana de la habitación de su madre. Casi nada.

Lo curioso de todo es que la policía, casi siempre, descubría los cuerpos de sus víctimas, pero Ed seguía frecuentando el bar que te he nombrado antes y escuchaba sus conversaciones (hasta intervenía en ellas) y siempre sabía cómo iban las investigaciones. Esto le hacía ir un paso por delante.

En esta ocasión tan solo pasa un mes para volver a matar. Las víctimas (porque son dos) son Alice Liu y Rosalyn Thorpe. Como antes, entrar en detalles me parece que está de más, pero sí me ha parecido necesario contarte que, con ellas, se volvió un punto más sádico. Necesita experimentar y, desde luego, lo hace. Los actos sexuales los vuelve a realizar en casa de su madre.

Ed, además, se sentía muy seguro. Veía que, a pesar de lo que está sucediendo y de que todo el mundo temía al asesino que estaba matando estudiantes, podía abordarlas sin mucha complicación. Esto le dio alas y lo vuelve mucho más peligroso, si cabe. Hasta tal punto que piensa en matar a todo el vecindario para demostrar su poder a la policía. En esos delirios de grandeza, comenzó a preparar el que sería, según él, su asalto final. Tenía que cerrar el círculo. ¿Cómo podía hacer eso? Matando a su madre.

Él alega que lo hizo, en verdad, pensando en el bien de ella. Pronto iba a ser detenido, ¿qué sería de ella? Lo mejor, para él, era matarla.

Así que ni corto ni perezoso entró en su habitación y la mató a martillazos. Después, como era costumbre en él, le cortó la cabeza y violó el resto del cuerpo. Ya saciado en este sentido, colocó la cabeza en una repisa y comenzó a jugar a los dardos con ella. Su frenesí asesino seguía, así que telefoneó a la mejor amiga de su madre y la engañó para que fuera a su casa. Una vez allí, le hizo lo mismo.

Después de esto se acostó a dormir en la cama de su madre. Al día siguiente, decidió que lo mejor era marcharse de allí. Lo van a detener seguro, pero aún así quiere huir un poco. Se permitió hasta dejar una nota en la que explica que no es que no haya sido tan cuidadoso como en los otros crímenes, es solo que tenía más prisa que otras veces. Tomó el coche y puso rumbo al estado de Colorado. Durante cuarenta y ocho horas condujo. Se atiborró de pastillas para no dormir. Su máximo contacto con las autoridades, durante ese tiempo, fue una multa por exceso de velocidad que le pusieron. Pero no lo detenían.

Contrariado, pues esperaba que sucediera, decidió él mismo llamar a la policía y confesar sus crímenes. Tiene guasa que no le creyeron. Esto me recuerda al caso del “asesino de la baraja”, aquí, en España, que también tuvo que insistir para que lo detuvieran. Eso hizo Ed, insistió hasta que un policía dio crédito a sus declaraciones. Edmund quería la gloria y, para esto, tenía que ser detenido. Nadie podría admirarlo si no.

Cuando es detenido y llevado a comisaría, comienza a dar una versión muy precisa de sus crímenes, por lo que ya no dudan de que sea él la persona que había estado sembrando el pánico. A favor de los policías, he de decir que dudaron de él porque lo conocían muy bien. Veían en él a un bonachón que se sentía frustrado por no haber podido ser policía y que sólo quería conocer detalles para satisfacer esa frustración. Además, siempre se mostraba muy participativo elaborando teorías propias sobre los asesinatos, por lo que no podían pensar que él fuera el autor, ya que estaba demasiado cerca de ello. Pero es que esta era, precisamente, la estrategia de Kemper. En comisaría, llegó hasta a confesar que había practicado actos de canibalismo con sus víctimas. Escalofriante.

Tras diversas declaraciones en las que cambiaba constantemente por el mero hecho de divertirse con la policía, llegó el juicio, en octubre de 1973. En él no hubo demasiadas dudas y se le condenó a ocho cadenas perpetuas. Todavía está en la cárcel (déjame añadir que: menos mal). Sobre todo este asunto de sus conversaciones con Robert Ressler, de las cuales derivó la serie Mindhunter (buenísima, por cierto), te hablaré otro día. Parece que no, pero con este relato me he extendido bastante y parece que ya he pasado todos los límites.

Como ves, la vida de Edmund Kemper da para mucho. Mucho también que me dejo en el tintero, de lo que espero contarte pronto, pero es que este sujeto es tan aterrador como fascinante. En dos semanas te traeré una nueva entrega sobre otro asesino en serie. ¿O quizá asesina? No desconectes porque te lo pierdes.

Si te ha gustado, házmelo saber, que esto da alas para seguir contándote la vida de estos psicópatas. Para ello tienes mi email o mi Twitter. Prometo contestar siempre, aunque la segunda vía es la más rápida.

Nos vemos en dos lunes, querido lector.

-

La mirada desesperada de Alan Rudolph

/abril 13, 2025/Su obra carece de la armonía del cine clásico, de la inofensiva corrección del cine académico y del juego posmoderno de autores como De Palma o Coppola —en el que reinterpretaban el clasicismo, celebrando a Hitchcock en Doble cuerpo o el musical hollywoodiense en Corazonada—, algo que lo alejó de conectar con el gran público. Por mucho que en ocasiones resulte próximo a cierta sensibilidad del cine francés, sus películas parecen encontrarse a caballo entre la modernidad de las corrientes europeas y las habituales producciones estadounidenses de su momento, situándose en una especie de tierra de nadie audiovisual. Uno encontrará…

-

Stephen King y sus oscuras historias cargadas de sufrimiento

/abril 13, 2025/Ése fue el motivo de que descubriese a Stephen King tarde, unos tres o cuatro años después de Carrie (Brian De Palma, 1976), donde debí rendirme por primera vez ante el arquitecto del miedo en el cine de terror moderno. Le creí popular porque vendía mucho —o empezaba a hacerlo—, y no lo era en modo alguno. Para el común de los espectadores de aquellos años, el cine de terror era Tiburón (Steven Spielberg, 1975). Pero nada más lejos del favor del grueso de los mortales que la historia de una telequinética como Carrie (Sissy Spacek), que sufre acoso escolar…

-

La libertad en el interior del huevo

/abril 13, 2025/Comenzamos descubriendo que Bender vivía en la ciudad alemana de Worms, la ciudad de Lutero, “pero él no lo hacía sobre la superficie, sino en el interior de un gigantesco globo terrestre. Además, lo hacía con toda la intención y sin queja alguna” (p. 13). Desde este punto de partida disparatado, Setz, con una prosa potente y un ritmo poderoso, nos engancha a la conmovedora historia personal de Bender hasta que llegamos a plantearnos si, después de todo, no resulta más incomprensible y descabellado todo el horror desatado en las dos grandes guerras y el holocausto que la idea de…

-

La semana en Zenda, en 10 tuits

/abril 13, 2025/En el ecuador del mes de abril, con la Semana Santa ya ante nosotros, en Zenda nos tomamos un respiro sin abandonar nuestro escondite habitual: aquel que yace en el centro de los libros. Como cada domingo, te proponemos un resumen de nuestra semana. Todo lo que dio de sí en solo 10 tuits. Una selección comprimida y que esperamos te anime a leer más artículos en nuestra web. La semana en Zenda, en 10 tuits 1 Muchas gracias @agustinrivera por esta conversación exhaustiva a propósito de la publicación de Venecos. Y a los amigos de @zendalibros , por supuesto….

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: