Selznick

Hay novelas que encierran un doble misterio: el de la historia que su autor cuenta en ellas que, con talento y habilidad, puede mantener a un lector (o a millones de lectores) atrapado entre sus páginas, viviendo sus aventuras, olvidando el mundo real, y el otro. Ese otro misterio, cuyo secreto nadie ha podido desentrañar aún, pero que es el causante del torrente de luz que deslumbra a la historia misma, la independiza de su tiempo, de sus lectores, incluso de su propio escritor, y pasa a integrarla en el exclusivo club de los libros que nunca envejecen.

Hay niños que no deberían hacerse mayores sin haber leído El prisionero de Zenda y adultos que dejan de serlo cuando vuelven a sus páginas. Todos los que hemos paseado por ellas cargamos con el sello de Ruritania en nuestro pasaporte y un pétalo de rosa entre las hojas de un libro, junto a una nota garabateada con tinta azul: “Fui rey, no lo soy. Soy el que fui y no soy. Pero siempre he sido aquél a quien amó y ama Flavia”

El prisionero de Zenda nació tocada por los dioses, y, abriéndose paso entre grandes del género de aventuras, se convirtió en una de las más leídas, erigiéndose además como pionera en la creación de la saga de novelas ambientadas en países imaginarios. No busquéis Ruritania porque no existe en los mapas del mundo conocido, pero las aventuras ruritánicas se convirtieron en una moda que tuvo su continuidad en la segunda parte de El prisionero de Zenda, a la que Hope tituló Ruperto de Hentzau. Con ellas el éxito literario transciende en fenómeno social y el cine se encargará del resto. Las distintas adaptaciones cinematográficas de El prisionero de Zenda con mayor o menor éxito, perpetuaron estas aventuras en el tiempo convirtiendo a sus protagonistas en leyenda y a su castillo de Zenda, (con permiso de If) en uno de los más famosos de la literatura.

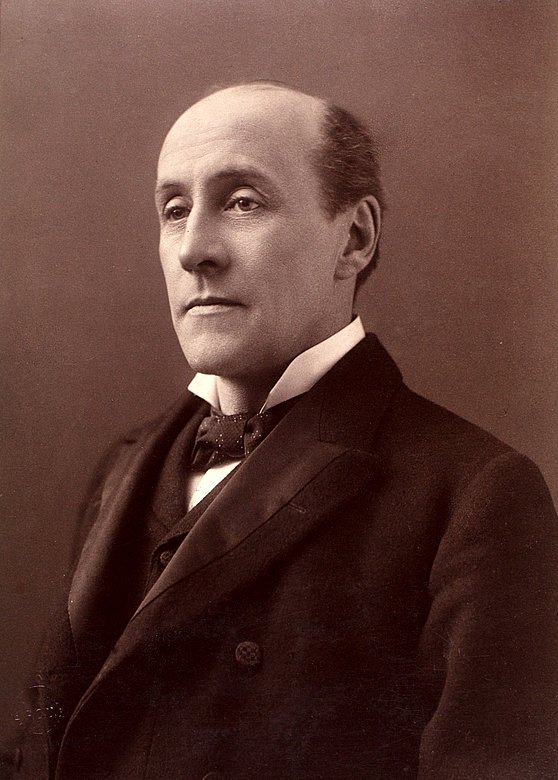

Sir Anthony Hope Hawkins nació en 1863 en la rectoría anglicana del barrio de Hackney, hijo del reverendo E.C. Hawkins, creció en el ambiente humilde del Londres brumoso e industrial de mediados de siglo XIX. Se formó como abogado y procurador en la Universidad de Cambridge colegiándose para el ejercicio profesional en Middle Temple. Estudió además en Marlborough y en el Balliol College de Oxford, donde en 1885 se graduó en letras clásicas. Ejerció como abogado durante algunos años, aunque su ambición era entrar en carrera política. De hecho, y aunque ya tenía publicados numerosos artículos y tres novelas, en 1892 se presentó como candidato por el Partido Liberal en las elecciones de South Buckinghamshire, famoso feudo conservador, sin salir elegido.

Dos años después de esta derrota le esperaría una dulce recompensa: el éxito casi inmediato de El prisionero de Zenda. Una especie de venganza literaria se había cumplido pues no olvidemos que Rudolf Rassendyll, protagonista de la novela, gentleman de vacaciones por Europa Central, se ve inmerso en una intriga palaciega que lo coloca, por azar, en lo más alto de la jerarquía política que un hombre pueda soñar, a lo que éste acepta como haría cualquier caballero victoriano inglés: sin cuestionar la autoridad de la monarquía, independientemente de la persona investida de dicha autoridad.

A pesar de todo, la frustrada vocación política de Anthony Hope permaneció intacta y durante la Primera Guerra Mundial tuvo ocasión de demostrarlo ingresando en el departamento ministerial de ediciones e información pública (antecesor del Ministerio de Información), siéndole otorgado el título de caballero por sus servicios a la nación al término de la contienda.

El éxito de El prisonero de Zenda y su posterior continuación en Ruperto de Hentzau convenció a Hope de la conveniencia de abandonar el ejercicio de la abogacía, convirtiéndose en novelista profesional y escribiendo hasta su muerte en 1933, un total de 32 volúmenes aunque ninguno tan conocido como la saga ruritana.

Glorioso fin de siècleDe esta manera, Sir Anthony Hope pasó a pertenecer a la nómina de escritores victorianos en pleno apogeo de la novela romántica y de aventuras. A la cabeza de este formidable grupo, sin duda, Robert Luis Stevenson, el escocés Tusitala, que por estos años finales del XIX ya había publicado La Isla del Tesoro, D. Jeckyll y Mr. Hyde y el Príncipe Otto, novela esta última en la que parecen haberse inspirado ciertas partes de El prisionero de Zenda; Sir Arthur Conan Doyle, al que nunca ningún lector tendrá vida suficiente para agradecer el que un día decidiera crear a Sherlock Holmes; Sir Henry Rider Haggard, autor de Las Minas del rey Salomón; H.G. Wells, precursor, junto a Julio Verne de la novela de ciencia ficción con obras ya inmortales como La máquina del tiempo, La Isla del Doctor Moreau o La guerra de los mundos; y, por supuesto, Ruyard Kipling, el poeta del imperio, al que debemos tanta felicidad infantil y tanta melancolía adulta al releer en silencio, o sentados al filo de la cama de nuestros hijos, el relato de las aventuras de Kim y Mowgli, o el largo poema dedicado a su hijo muerto, titulado If…, una de las obras cumbre de la literatura de todos los tiempos y todas las lenguas.

Pero no sólo de letras inglesas se nutría este fin de siglo. Baste anotar algunas de las exitosas novelas que vieron la luz en otras partes del viejo continente en 1894, año de publicación de El prisionero de Zenda:

El continente misterioso de la pluma de otro maestro de la aventura, el italiano Salgari; El amaranto y el negro, donde Stendhal crea a uno de su personajes inmortales, el joven «oficial enamorado» Lucien Leuwen; Maravillosas aventuras de Antifer, de Julio Verne; Las novelas de Torquemada, de Benito Pérez Galdós… sirva este puñado como muestra de la voz de Europa; la vieja Europa que moría sin remedio, entonando en estos años su más hermoso canto del cisne. Son las palabras de Valery Larbeaud su mejor epitafio:

«Desprecio los países coloniales, dueños sólo de la maravilla de su naturaleza, que no han sabido ni siquiera procurarse un Teócrito. Me asquean los días pasados en hamacas, con ropa de lino, en ciudades sin tiendas; me asquean la caza de fieras salvajes, los regios Palacios de la India y las ciudadelas de Australasia, donde no hacía más que pensar en ti, en ti, Europa. ¡Porque en ti, entre la niebla, viven las bibliotecas!»

El prisionero de Zenda en el cineLas adaptaciones cinematográficas de El prisionero de Zenda no se hicieron esperar y juntas dan quizás, para una historia con vida propia e independiente a la de la novela en la que se inspiraron.

Comienzan en 1913, en la Famous Players norteamericana. Dos años después, los británicos realizan su versión al mando de George Loane Tucker, quien también dirige la secuela de ésta, Ruperto de Henzau, ambas protagonizadas por un mismo elenco de actores. En 1922 ya casi en las puertas del sonoro, el genial escocés Rex Ingram es el responsable de una nueva versión de El Prisionero de Zenda que aunque ni de lejos logra el éxito y la chispa de su posterior Scaramouche, nos presenta al menos el morbo de dirigir a la que por entonces era su esposa, la bella actriz Alice Terry, cayendo en los brazos de un maduro Rudolf Rassendyll encarnado por el veterano actor Lewis Stone, pareja en repetidas ocasiones –cinematográficamente hablando–de la singular Greta Garbo.

Poco después se estrenaba la segunda parte, Ruperto de Hentzau, que nació con mala estrella, pues ese mismo año de 1923, el todopoderoso amo del cine mudo Lewis J. Selznick declaraba la bancarrota de su productora, que no había podido soportar la irrupción de las voces en pantalla y la consiguiente nueva forma de hacer cine.

Pero, aunque pocas veces suele ocurrir que el hijo de un gran hombre esté a la altura de su herencia genética, en el caso de Selznick podemos hablar de honrosa excepción. Así, catorce años después de la irrupción del cine sonoro en la industria, el cachorro David, tras un duro trabajo de formación con los grandes (Paramount, RKO, MGM), además de convertirse en el yerno de Louis B. Mayer demostrando lo que este joven era capaz de hacer, se decide a fundar su propia productora: Selznick International Pictures, que en seguida se convertiría en la productora icono de la era dorada de Hollywood.

Para el rodaje de El prisonero de Zenda, O. Selznick supo rodearse de un brillante equipo que como siempre suele ocurrir, generó un producto de éxito.

Para el doble papel protagonista, eligió a Ronald Colman, con quien ya había coincidido cuando éste produjo para MGM una estupenda adaptación de Historia de dos ciudades. Por cierto que la experiencia del apuesto Colman en la interpretación de «gemelos» es cuanto menos singular, ya que en su biografía encontramos dobles interpretaciones casi desde el comienzo de su carrera: en la etapa muda lo hizo en 1927 con La llama mágica, en la que interpretaba a un payaso y un noble y en 1933, en La máscara del otro, interpreta a un destacado miembro del gobierno británico que al igual que el gobernante de Ruritania, tiene un problema de adicción, en este caso, las drogas. Su doble es también un primo lejano quien asimismo se enamora de la mujer de éste, muy en la línea de la narración de Hope.

Para la protagonista femenina, O. Selznick se decide finalmente por Madeleine Carroll quien con su mezcla franco-irlandesa, sus modales refinados y su melena platino, encajaba de maravilla en el papel de princesa Flavia. La rubia Caroll no había pasado inadvertida en la industria, de hecho puede llevar con orgullo el noble reconocimiento de ser la primera rubia gélida del gran Alfred Hitchcock, primero en Treinta y nueve escalones y después en El agente secreto, convirtiéndose al poco en una actriz de fama mundial.

La tercera estrella del reparto es otro de los grandes, Douglas Fairbanks Jr. que, a pesar de anhelar el papel protagonista, finalmente y siguiendo el buen consejo de su progenitor, acepta dar vida al villano entre los villanos, Ruperto de Hentzau logrando la interpretación por la que hoy es más recordado. Frente al elegante y flemático Colman, Fairbanks contrasta con su personaje impulsivo y amoral. Un villano que pese a todo, nos gusta pues es un complemento necesario del héroe.

No sucede lo mismo, con el cínico hermanastro del rey, Michael el Negro al que da vida otro gran actor, Raymond Massey, experto en encarnar papeles de pérfidos malvados. No en vano su rostro será para siempre el de Ducelin en La pimpinela escarlata; Felipe II en Fuego sobre Inglaterra o El Cardenal Richelieu en Bajo el manto escarlata.

Muy apropiado en el personaje del leal Coronel Sapt está C. Aubrey Smith, encarnación perfecta del militar veterano. Como su ayudante, un jovencísimo David Niven, que sólo tres años antes hacía de esclavo en Cleopatra de Cecil B. DeMille, y que con los años se convertiría en otro de los imprescindibles británicos de Hollywood.

A la cabeza de la dirección de tanta estrella, Selznick colocó a un hombre de su confianza, John Cromwell, con quien había logrado éxitos como Cautivo del deseo o El pequeño Lord, aunque no conforme con ésto tomó prestado (previo permiso de su suegro) a uno de los directores más brillantes, dinámicos y queridos de la Metro, el canadiense W.S. Van Dyke, nombrándolo responsable de la dirección de la escena más famosa del filme, el mítico duelo final de los protagonistas. Por otra parte, su gran amigo George Cukor se encargaría de dirigir la última y tierna escena de amor entre la princesa Flavia y el supuesto rey de Ruritania.

Si a estos monstruos de la industria añadimos un guion impecable en manos de L. Balderston, uno de los mejores guionistas de su época, (Frankenstein, Drácula, La momia, La novia de Frankenstein, Tres lanceros bengalíes); la increíble fotografía de James Wong Howe, cuya pericia hizo posible que Colman apareciese por partida doble en el mismo plano; los decorados de Casey Roberts, y el estupendo vestuario del modisto austríaco Ernest Dryden, obtenemos un producto que roza la perfección.

Por tanto, su innegable éxito no nos ha de extrañar, a lo que tendríamos que añadir el toquecito de suerte que el azar quiso regalar a la película, pues el lanzamiento de la misma coincidió con la abdicación del monarca británico Eduardo VIII para casarse con la norteamericana Wallis Simpson. Este acontecimiento hizo aún más interesante para los espectadores el filme, enlazando ficción y realidad y haciendo contemporáneas estas dos historias románticas desarrolladas en las más altas esferas de la nobleza.

Las posteriores adaptaciones cinematográficas no tuvieron tanta suerte. En 1952 y a todo color se estrena otro Prisionero de Zenda de la mano de Richard Thorpe, esta vez con el brillante dúo de actores Stewart Granger y James Mason en los papeles antagonistas, pero al reproducir casi fotograma a fotograma a la anterior versión aunque sin su genialidad, sólo logró convivir a la sombra de la memoria de la obra maestra.

También el género de humor se atrevió con esta aventura en una parodia bastante mediocre protagonizada por Peter Sellers a finales de los años 70.

Sea como fuere, el cine, en todas sus variantes, no hace más que rendir homenaje a la deliciosa lectura de esta novela de aventuras que como debe ser, tiene uno de los finales agridulces más hermosos:

«Pero si así no fuese, si nunca he de poder dirigirle la palabra, ni contemplar su dulce rostro, ni oír sus frases de amor, entonces, a este lado de la tumba, viviré como debe vivir el hombre a quien ella ama; y después, lo único que anhelo y pido para el más allá, es el sueño de los sueños.»

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: