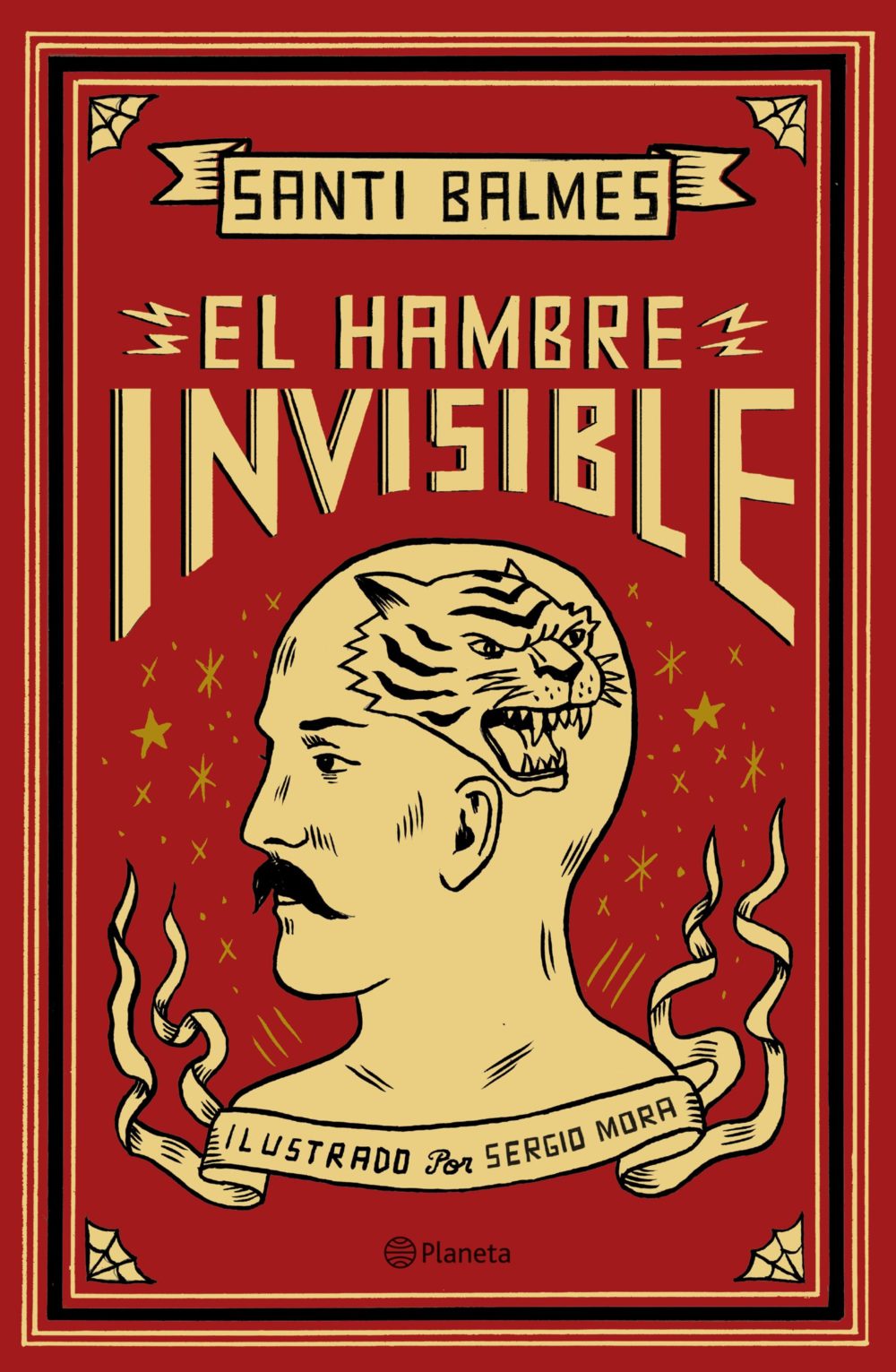

Autobiografía, ensayo, poesía, diario y regresión. Todo esto y mucho más encontramos en la novela de Santi Balmes El hambre invisible, publicada por Planeta y que estará a la venta en las librerías el 18 de septiembre. El líder de Love of Lesbian —que nos hizo fans de John Boy, nos enseñó a generar incendios en la nieve y nos contó cuentos chinos para niños del Japón— ha escrito una historia que es un viaje interior, el de Román Spinelli, alias Equilibrista, que después de un accidente en un concierto llega a la conclusión de que su vida debe replantearse por completo. Zenda te ofrece un fragmento de este libro.

ESTACIÓN 0

EL ANDÉN

—Me queda poco tiempo de vida. Necesito vivir al máximo.

—Vaya, me sabe muy mal. No sabía de su situación. Ahora lo entiendo todo, su afán, su inconformismo, su deseo, eso que usted llama el Hambre Invisible. Si me lo hubiera dicho antes, le hubiera entendido desde el principio. Si me permite la impertinencia: ¿cuánto le han dicho los médicos?

—Oh, no, no. No he ido al médico. Si digo que me queda poco de vida es porque, sea una semana o bien cincuenta años, siempre me parecerá poco tiempo. ¿No cree?

ESTACIÓN 1

CUANDO AÚN LLOVÍA

Vamos a localizar el núcleo del error

19XX. Está lloviendo y sabes que Dios te mira. Es el mes de mayo y tienes nueve años. El partido de fútbol se ha interrumpido por una lluvia cálida y brusca. En cuestión de segundos, el patio del colegio se ha convertido en un inmenso charco. Los niños han huido despavoridos hacia los porches justo al lado del edificio de bachillerato. La vieja pelota de cuero descansa en una de las esquinas valladas que separan el campo de fútbol sala de la cancha de baloncesto. Ni siquiera te has dado cuenta de que estás solo. Has empezado a cantar Singing in the rain inventándote todas las palabras. La berreas a pleno pulmón mientras la bailas, con los ojos cerrados o mirando al cielo, en círculos concéntricos imitando a Gene Kelly o a esa patinadora que conocerás tres años más tarde. Te gusta el caos. En el desastre te encuentras como pez en el agua. ¿Qué más da si llueve cuando la vida te pertenece? Eres el actor principal de tu propio destino o, al menos, eso crees en ese preciso instante. Recibes la lluvia como una bendición. Te complacen las cosas inesperadas que alteran las rutinas. Es primavera, tienes la vida por delante y esa vida te encanta. Tienes la sensación de que Madre-Vida te ama con desmesura.

Una lluvia de mayo no puede sino celebrarse. Estás vivo, hueles, palpas, miras y, lo que es mejor, eres consciente de todo ello de una forma pueril y holística. Tienes la intuición de que los problemas reales están lejos tanto de este colegio como de tu vector temporal. El olor de las porterías oxidadas, los zapatos empapados, los calcetines convertidos en una especie de marsopa de algodón. Tu pelo son algas. Las gotas de lluvia te resbalan por la cara haciendo eslalon en tu pequeña nariz. Cantas Singing in the rain como un desesperado. No puedes parar de sonreírle al cielo. El partido de fútbol estaba resultando algo aburrido. Das patadas a los charcos como si bailaras claqué. Está claro que aún no sabes qué son los prejuicios. Es algo mucho más sencillo: te ha salido del alma.

Estas cosas sucedían cuando aún llovía.

Termina el temporal como si hubiera sido una broma.

Abres los ojos.

Estás en medio del patio.

Solo. No te habías dado cuenta en ningún momento de que estabas solo. Esta es la primera vez que te cercioras de que, ante muchas de las percepciones que tendrás en la vida, estarás solo.

Miras hacia el porche. A cubierto, cientos de niños te están mirando. Tienen los ojos como platos y la boca entreabierta, como si alguien les hubiera extraído una flauta.

Todos te miran.

Te acabas de dar cuenta de que eres raro.

Y te encanta.

ESTACIÓN 2

EL OCASO EN MEDIO DE UN AMANECER

Treinta años después

Me parto contigo, imbécil. Te lo digo a ti, sí, a ti mismo. Te lanzas al público de espaldas y llegas al final de la sala como el becerro de oro, confiando en brazos ajenos, en medio de la euforia del momento. Todo lo que ansiabas desde pequeño está aconteciendo. Suena la música de la banda como un delirio de ácido en un buen viaje. El concierto ha ido de menos a más a sabiendas de que el último tramo es una locura; entonces llega la canción Algunas plantas y te lanzas al vacío, imbécil. Porque quieres darlo todo. Porque no quieres perder la oportunidad que el destino os ha brindado. Porque no te conformas solo con un buen concierto, sino que tú y el resto de banda ambicionáis celebrar ese tipo de experiencias semejantes a los aquelarres. Te lanzas sobre la gente siendo consciente de que van a sostenerte, pero el éxito te hace confiar en exceso. El éxito te confunde durante un engañoso periodo en el que pareces impune, incluso durante años.

Y tarde o temprano sucede el accidente. Has llegado al final de la sala, y los últimos que te recogen te lanzan con la fuerza de sus brazos. Pero atrás ya no queda nadie. Notas ese vacío del suicida. Por un momento pareces ese personaje de dibujos animados que permanece suspendido en el aire durante unos segundos hasta intuir que la caída es inminente. Te desplomas desde dos metros de altura y tu cuerpo se derrumba encima de una botella de cerveza que un despistado ha dejado en el suelo. El dolor no te deja respirar. Una decena de personas te rodean. Los ves desde tus bajezas. Sonríen, piensan que todo es parte del espectáculo, te hacen fotos en el suelo. La música de la banda suena atronadora. Nadie se ha percatado de que estás jodido excepto tú, y eso parece una metáfora de la misma vida. Entonces, medio aturdido entre ese bosque de piernas, regresa el recuerdo de la primera vez que viste a Edith, hace ya tantos años. Los dos habíais caído en el suelo desplomados. Eran esos tiempos en los que tú tan solo eras otro de tantos jovenzuelos convencidos de que su destino estaba encima de un escenario. Hasta que llegara ese momento te conformabas como otros tantos creando bandas imaginarias y acudiendo a los conciertos que se celebraban en Barcelona, todos los que, claro está, tu raquítico presupuesto personal podía permitirte. Hablo de esas salas con olor a cerveza pisada donde te fundías entre una masa hormonada y de psique alterada. Allí, te convertías en un número más entre los indígenas barceloneses que daban la bienvenida a los nuevos dioses del rock, embajadores todos de la libertaria colonización sajona. Edith acudía alguna vez a esas salas. La recuerdas como otra joven vestida de cucaracha para así honrar a sus ídolos. Quizás, a ojos de un juez, ni más atractiva que la mayoría ni más falta de encantos. Pero para ti se diferenciaba del resto de seres humanos: era Edith.

Sigues en el suelo. Preguntándote si volverás a caminar.

Como aquel día hace tantos años, la alucinación del espectro de Edith parece pedirte ayuda. La imagen metafórica de aquella chica a punto del coma etílico, rodeada de colillas, con la boca entornada como si pretendiera pronunciar sus últimas palabras, moviendo sus pálidos y casi macabros labios desprovistos de sangre, su mirada de mala noticia, mientras acerca su brazo derecho hacia tu persona y no. No puede alcanzarte. La chica intenta decirte algo pero la música —como siempre— se interpone entre los dos. En una ráfaga de tiempo que ha durado una milésima de segundo, teorizas. Escuchas la voz de un profesor de universidad con el timbre de Jarvis Cocker. El docente suelta a sus alumnos que a veces subimos el volumen para ensordecer nuestro ruido interno. Puede que sea cierto. Reconócelo. Llevas demasiados años en una campana cerebral fabricada con cristal que emite canciones a todas horas. Oyes, pero no escuchas. Puede que la caída sea saludable.

Un punto y aparte.

Que se haga el silencio. Ama, por una vez, el silencio. Lo estás viendo todo con meridiana claridad. La visión de una joven Edith tirada en el suelo junto al espectro de tu pasado, los mismos que hace dos décadas se salvaron mutuamente de un naufragio. La visión te obliga a tirar del hilo, a averiguar qué mensaje están intentando transmitirte aquellos seres de tu más dulce pasado. Te preguntas cuánto tiempo hace que dejaste a Edith atrás.

También convendría que supieras cuánto tiempo hace que te dejaste a ti mismo atrás.

La semana pasada Edith te echó de casa y esta noche has sufrido una brutal caída en el concierto. En definitiva, acabas de tener un doble accidente, y las dos cosas te han pasado por imbécil.

Te duele el cuerpo y el alma. Pero ahora debes terminar el concierto. Y luego tienen que llevarte al hospital.

ESTACIÓN 3

PRÓLOGO DESUBICADO

Sería demasiado fácil explicar esta historia de manera objetiva. Contar, con todo lujo de detalles escabrosos, lo que aconteció durante un tiempo de mi vida. Sin embargo, sospecho que manejar semejante crudeza dejaría de ser un juego para vosotros, inquietos lectores. Para mí, en cambio, significaría reabrir cicatrices por la línea de puntos con la exactitud de un cirujano y la precisa navaja que es un relato objetivo. De ninguna manera. No sería inocuo. Me dolería demasiado, y me atrevería a asegurar que vosotros sentiríais el rubor del testigo involuntario que, al regresar a su casa, aún contempla las tripas de un ciclista atropellado en medio de la autopista.

Esto no es un libro de autoayuda ni una autobiografía. Lo que estáis a punto de leer pretende ser un viaje compartido. Estoy a punto de profundizar en lo narrado en el capítulo anterior, y sin embargo, lo enfocaré desde otro ángulo: el inconsciente. Este párrafo es algo así como un aviso para navegantes, porque así imagino a un lector: como a un navegante en un mar de tinta. Por tal motivo, emplearé un lenguaje simbólico que ya no abandonaremos hasta la última de las páginas de este antiensayo. Pienso que dicha perspectiva será mucho más estimulante para vosotros. Así pues, a buen lector, pocas metáforas bastan. Abandono desde esta misma línea cualquier voluntad de ser fidedigno a fechas, lugares o nombres de sus protagonistas, y apuesto por comprometerme a una sola cosa: experimentar junto a vosotros. Mi propósito es que, a partir de la próxima

página, nos sumerjamos en la historia de alguien que tiene «algo» que ver conmigo y que, no obstante, aparecerá en este libro escondido detrás de una gran variedad de apelativos. Pero, por ahora, nos quedaremos con el de Román Spinelli, alias Equilibrista.

Que os sea lindo el viaje a Bruma. Allá vamos.

—————————————

Autor: Santi Balmes. Título: El hambre invisible. Editorial: Planeta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: