La imbecilidad resulta una constante en la evolución humana. Ya Friedrich Schiller, quien tenía tiempo para todo, escribió: “¿Qué vales tú, augusta razón, hija radiante del cerebro divino, sabia fundadora del universo; qué vales tú, si atada a la cola de la superstición, arrastrada a despecho de tus alaridos, debes rodar con ella al abismo?” (La doncella de Orleans, Ed. Ramón Sopena, 1979).

Una muestra de raciocinio tirado a la basura se da cuando algún listo planta un chiringuito playero donde no debe. Sea sobre una duna fósil, encima de un acantilado litoral, por debajo de los límites de la marea equinoccial viva, o en medio de un tómbolo. Luego llega el invierno y la naturaleza recuerda quién manda. Entonces esos mismos cantamañanas que tuvieron la ocurrencia salen por la tele, compungidos, quejándose de pérdidas y reclamando ayudas públicas para sostener su desaguisado.

Esa ralea nunca actúa sola. Además del conocido delusor fiscal y presunto comisario europeo, Miguel Arias Cañete —quien modificó la Ley de Costas para privatizarlas—, cuentan con respaldo de decenas de políticos incapaces, funcionarios corruptos, gestores ineptos, y técnicos ególatras.

Todo parte de una premisa. ¿Por qué van a pasar hambre los sinvergüenzas en una nación que tolera la destrucción de sus costas y la usurpación del dominio público? Ya lo dijo el gran pensador: “Es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde”.

Nadie repara en tales nimiedades en un país con más de un millón de viviendas ilegales, de las cuales el 85% son casas de recreo. Tanto da si esas construcciones se alzan sobre parajes naturales protegidos. ¿Pasa algo porque carezcan de alcantarillado? ¿Porque contaminen acuíferos subterráneos con sus vertidos? ¿Porque sus moradores causen el 56% de los incendios de “origen desconocido”?… ¡Pues entonces!

Además sus dueños tienen papeles para mostrar. Especialmente en el caso de las construidas dentro de cauces de ríos. Según sus titulares, un contrato de arrendamiento parcelario del IRYDA —caducado medio siglo atrás y otorgado sobre un predio comunal— equivale a una escritura de propiedad. Por no mentar esas licencias municipales para “caseta de aperos”, que permiten elevar una mansión de tres alturas, con helipuerto y campo de polo. O esas “albercas de riego”, autorizadas por confederaciones hidrográficas varias, con su yacusi anexo, su trampolín, su cascada artificial con mármoles romanos y su playa en madera tropical barnizada. Lo imprescindible, en fin, para un feliz cultivo de hortalizas.

En cuanto a la electricidad, sin problemas. Sueltas la panoja indicada en las manos oportunas y se arregla rapidito. Cuestión de hablar con la persona adecuada. Casi todos los ayuntamientos y suministradoras tienen a gente encargada de esos asuntillos. Preguntando se llega a Roma.

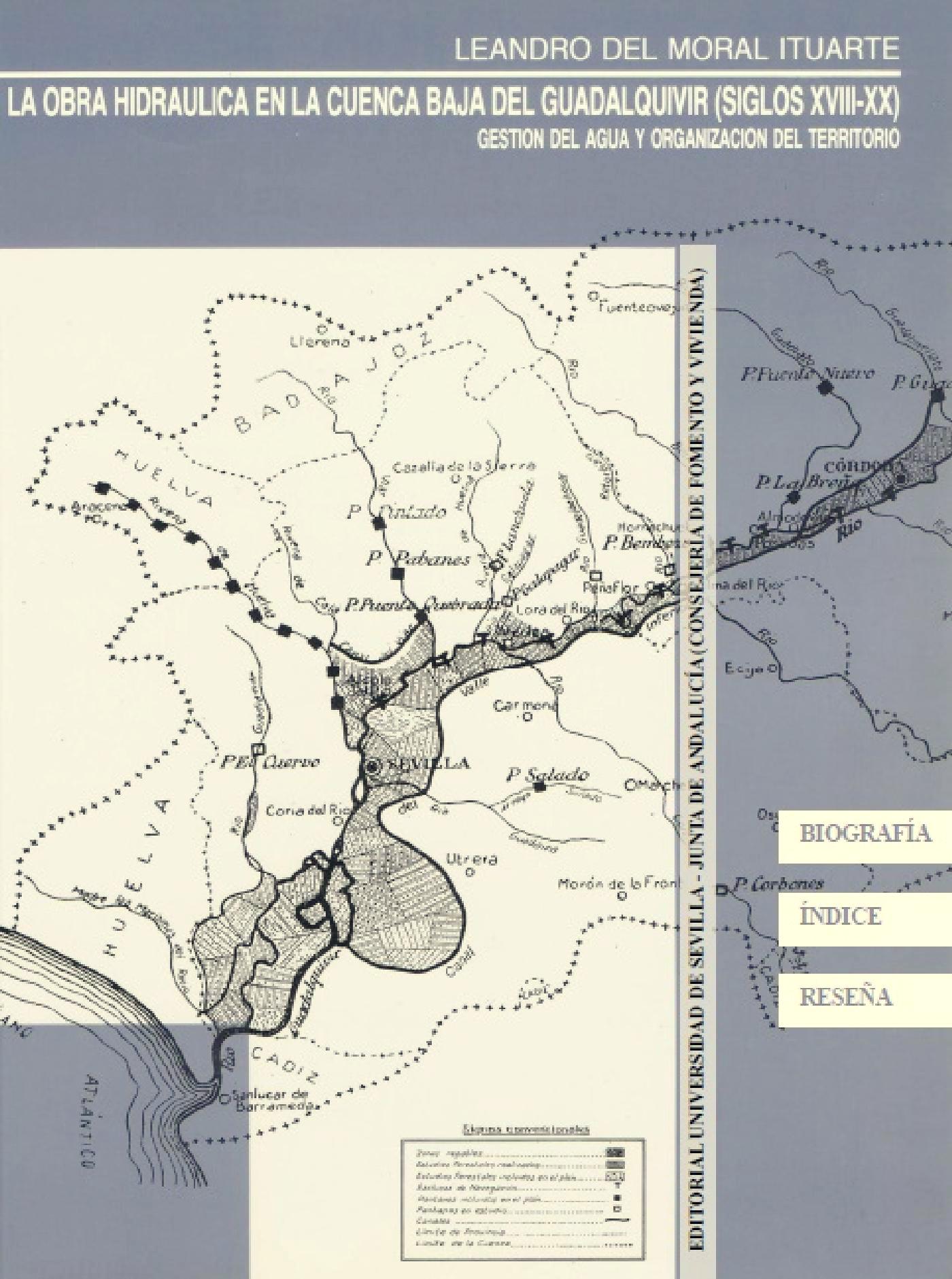

Leandro del Moral, catedrático de Geografía Humana y autor de La Obra Hidráulica en la Cuenca Baja del Guadalquivir (Editorial US, 1991), suele señalar, irónico, que “en España, el ideal de río lo constituyen las ramblas de Barcelona”. Tiene razón. Cualquier ingeniero sin escrúpulos canaliza y entierra una rivera, para que los aprovechados edifiquen encima.

Pero resulta que la voz “rambla” tiene significados bien precisos, ya sea en Barcelona o en Almería: “Lecho natural de las aguas pluviales cuando caen copiosamente. Suelo por donde las aguas pluviales corren cuando son muy copiosas” (DRAE). Además, los arroyos y ríos son muy suyos. Por eso regresan con la escritura de propiedad bajo el brazo a cada tanto. Entonces todo es llanto y crujir de dientes: ¡Buaaaá, lo que me ha hecho el Pisuerga (o el Segura, o el Arroyo de Arriba…)! ¡Esnif!

Un detallito, amiguetes. Toda superficie a menos de cien metros de la orilla de un caudal natural de agua constituye el “lecho mayor” de ese cauce fluvial. Así le edifiquen encima el ayuntamiento, el obispado, o el lupanar orgullo de la villa.

Pero apenas arrancan los llantos plañideros, los reporteros televisivos —previa búsqueda de un charco donde cubra hasta el corvejón, para locutar entradillas plenas de tensión y dramatismo— acuden como moscas. Lo de las visiones apocalípticas televisadas es práctica habitual. Miren si no a Mike Seidel, el cantamañanas ese de The Weather Channel, quien fingió retransmitir una crónica en directo, pugnando contra duras ráfagas huracanadas del Florence. Todo iba bien hasta que, por detrás del trápala, se ve a dos tipos caminando tan campantes y se descubre el pastel.

Regresando al hipotético país del que hablamos, las cámaras enfocan a abatidos autóctonos, cuyos relatos omiten un nimio dato: la ubicación del río o arroyo más cercano. Saben, claro, que sus abuelos jamás construyeron donde ellos lo han hecho. Sus antecesores aprovechaban el ciclo natural, limitándose a cultivar o a pastorear en la llanura aluvial de los cauces. Si la meteorología venía de malas, el agua anegaba esos parajes y tocaba aguantarse. Ahora, sin embargo, se desprecia esa sabiduría, mientras nadie preserva las márgenes ribereñas ni mantiene desembarazados los ríos.

El lugareño, lógico, aspira a industrias con mayores ganancias. Vale. Pero eso al río, al mar, o a los volcanes activos les importa una misma mierda. Van a lo suyo, los muy egoístas.

De hecho, en ese hipotético país ya aconteció una catástrofe, veintidós años atrás. En 1996, unos imbéciles codiciosos autorizaron y construyeron una acampada turística en Biescas (Huesca). Ese campamento se levantó sobre un cono de deyección, donde el arroyo Arás desembocaba al río Gállego. Fue una canallada con premeditación y alevosía, despreciando las advertencias de un ingeniero de montes del gobierno regional y de un conocido científico, botánico, y ecólogo del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Murieron 87 personas y 113 resultaron heridas.

Carl Stephenson escribió un relato bastante desconocido, sobre el que se basa la película Cuando ruge la marabunta. En la narración, el plantador Leiningen (Charlton Heston en la pantalla) discute con un funcionario gubernamental brasileño, quien le advierte que nada puede detener la riada de la marabunta —las llamadas hormigas legionarias o guerreras—, que avanza por la selva y a la cual califica como “muestra de la cólera divina”.

Tanto el cine como el cuento exageran la voracidad carnívora de esos insectos (no lograrían dejar el cadáver un hombre en los huesos en tan breve tiempo), pero el texto incluye un pasaje que la cinta apenas destaca. El brasileño le reprocha al hacendado:

“—Su obstinación no sólo pone en peligro su vida, sino la de sus cuatrocientos trabajadores. Usted no conoce a esas hormigas.

Leiningen lo acompañó de vuelta al río, donde estaba atracada la escampavía oficial. La embarcación zarpó y, mientras se alejaba corriente abajo, el hombre se acercó a la barandilla y comenzó a agitar frenéticamente sus brazos, repitiendo su advertencia. Mucho tiempo después de que la lancha hubiera desaparecido tras del recodo, Leiningen aún seguía oyendo la sombría reconvención: ¡Usted no las conoce, se lo advierto! ¡No las conoce!” (Leiningen versus the ants, Ed. Klett, 1939)

Cada vez que alguien se empeña en ignorar lo que a la ciencia le ha llevado siglos establecer, esas frases vuelven a cobrar significado.

-

Una historia de Europa (CIII)

/abril 10, 2025/A todo esto, ahora que caigo, he olvidado contar cómo iban las cosas en España. Y eso es casi un símbolo de lo que había; o más bien de lo que ya no había, porque lo cierto es que la primera nación en formarse como tal en Europa, la que tuvo al mundo agarrado por las pelotas un par de siglos atrás, en ese final de centuria y comienzo de la siguiente era ya de una patética irrelevancia internacional.

-

La Edimburgo de Muriel Spark y la señorita Brodie

/abril 10, 2025/Me ha encantado pasear por Edimburgo junto a Muriel Spark y su novela cumbre: La plenitud de la señorita Brodie. Sin embargo, lo que ha sido aún mejor, aunque me cueste admitirlo, es la forma en la que he caído en la gran trampa de la autora sin apenas darme cuenta. Es cierto que empecé a sospechar que algo no iba bien durante las últimas páginas, pero cuando ya era tarde; cuando la mano que se disponía a darme el merecido tortazo estaba ya alzada, a punto de sacudirme la cara. Tortazo que picó bastante. Llevo mucho tiempo convencido de…

-

Ve y dilo en la montaña, de James Baldwin

/abril 10, 2025/Sexto Piso continúa rescatando la obra del que, según Norman Mailer, fue “uno de los grandes escritores de nuestro tiempo”. En esta ocasión, la novela esconde una honda reflexión sobre el racismo y el papel de doble filo de la religión. En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Ve y dilo en la montaña (Sexto Piso), de James Baldwin. *** CONTEMPLÉ EL FUTURO, Y REFLEXIONÉ Sus primeros recuerdos –que en cierto sentido eran sus únicos recuerdos– eran los de la premura y la luminosidad de las mañanas de domingo. Todos se levantaban a la vez ese día; su padre, que…

-

Érase una vez…

/abril 10, 2025/En este primer volumen, titulado La ciudad de fuego, la historia comienza en el Languedoc-Rosellón, donde se establece la relación entre los protagonistas y fundadores de la saga familiar, a la que la autora quiere convertir en el eje de sus crónicas. Piet y Minou, como se llaman los protagonistas, tienen una vida complicada, ya que la acción transcurre en medio de las Guerras de Religión, que en el siglo XVI enfrentaron a los católicos, decididos a exterminar a los herejes hugonotes, partidarios de las reformas protestantes dentro de la Iglesia Católica. En este libro empiezan a mostrarse las características…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: