Foto de portada: Pascal Perich

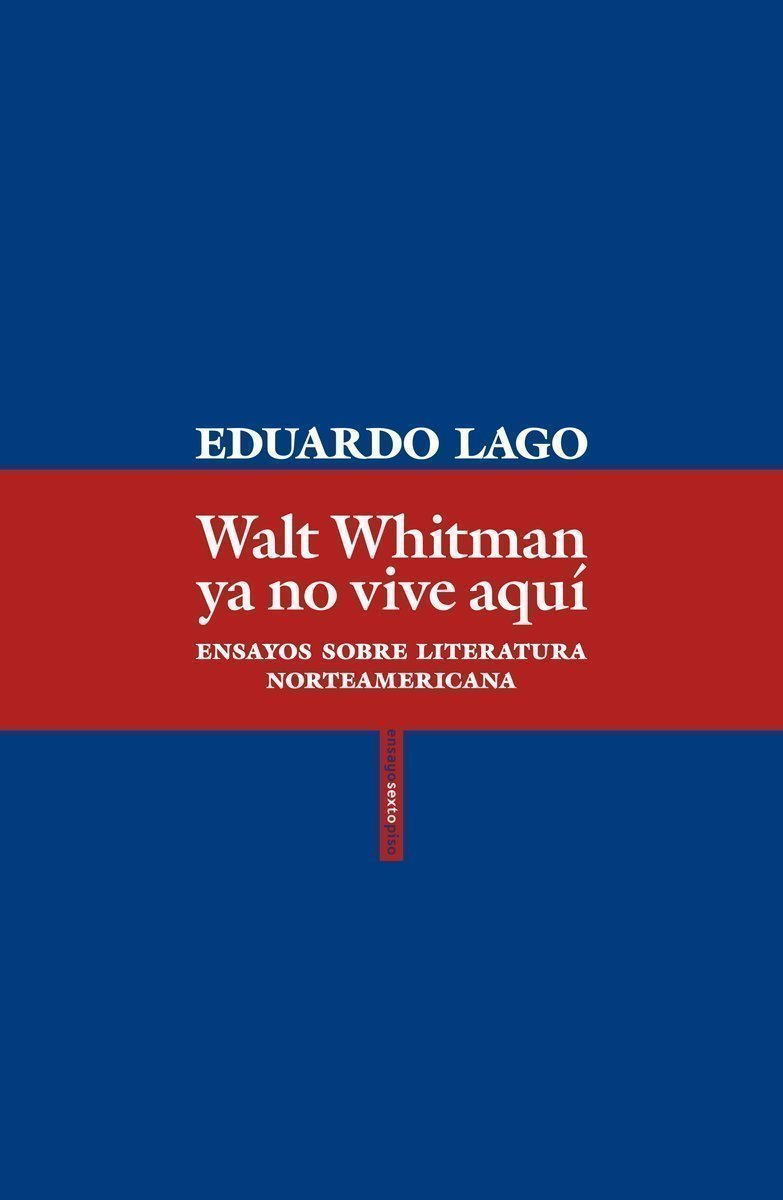

Eduardo Lago ha publicado Walt Whitman ya no vive aquí: Ensayos sobre literatura norteamericana (Sexto Piso), un libro de lectura obligada para los amantes del género con una grata sorpresa añadida: la de encontrarse con un texto pleno de información y, como diría Goethe, de poesía y verdad. Lago reúne en este volumen algunos de sus artículos más sobresalientes publicados en diarios y revistas de prestigio, más dos de las innumerables entrevistas que realizó, una a David Foster Wallace y la otra a John Barth (de quien tradujo la monumental obra Los plantadores de tabaco).

Eduardo Lago dirigió el Instituto Cervantes de Nueva York, ciudad en la que vive desde hace muchos años; como novelista fue galardonado con el premio Nadal 2016, con Llámame Brooklyn y dos años después publicó Ladrón de mapas. Dice Enrique Vila-Matas que un día Eduardo Lago le escribió desde Tokio para decirle que había comprendido el sentido profundo de los viajes: “dejarlo todo atrás”, lo que hace a Vila-Matas reflexionar así de la literatura de Eduardo Lago: “Ante sus libros tiene uno siempre una sensación parecida: es imposible retroceder, solo avanzar hacia una repentina extraña genialidad”. Y esta misma sensación es la que permanece durante la lectura de este libro en el que Eduardo Lago continúa alimentando el “impulso básico de contar historias”. Con él hemos mantenido, vía e-mail, esta conversación: Madrid-Nueva York ida y vuelta.

—No sé si es habitual comenzar una entrevista felicitando al autor por su libro pero yo lo quiero hacer, siquiera sea, como dice usted en la página 84 “en nombre de la buena literatura”.

—Muchas gracias. Es la preocupación que me ha guiado en la escritura de este libro, que compendia 30 años de trabajo, en una síntesis que abarca ensayos de hace mucho y trabajos muy recientes, sobre el estado de la ficción en Estados Unidos y en general.

—Se lo digo porque raramente en un libro de ensayos literarios se da la feliz circunstancia de que el autor combine erudición y narración en un estado de gracia capaz de contarlo como si fuera una novela, como es el caso, por ejemplo, de los capítulos dedicados a Truman Capote, Emily Dickinson o el de Ted Hughes y Sylvia Plath. Le confieso que he leído su libro con la misma sensación de emoción y nerviosismo con que puedo leer una buena historia de ficción.

—El marbete de “ensayos literarios” no designa adecuadamente lo que encierra el libro. En las librerías estadounidenses hay secciones bajo la advocación de “Belles Lettres”, expresión francesa que me agrada y que designa lo que me propongo hacer, que es lo que ha dicho usted, combinar el contenido con una forma de abordarlo de clara voluntad estética, que la prosa sea clara y muy cuidada en la expresión.

—En su entrevista a David Foster Wallace usted le pregunta si el término “realismo” sigue siendo válido, y el autor le dice: “Para mí escribir ficción significa…”. Yo le pregunto ahora qué es para usted escribir ficción.

—Ahora me doy cuenta de lo mal que se está al otro lado de la conversación, siendo uno el entrevistado. Me cuesta articular la idea. Ficción es imaginar un mundo posible bajo unos parámetros distintos a los que rigen en la realidad. Hace poco, leyendo a Pessoa, cosa que hago con cuentagotas, me encontré esta frase: “Escribir es olvidar. La literatura es la manera más agradable de ignorar la vida”. Me encanta, sólo que no es exacto. Aquí “vida” equivale a “realidad”, y lo que hace la ficción es crear una vida, una realidad alternativa, que se rige por un código estético, rasgo compartido con la música o las artes plásticas, por ejemplo. Al hacerlo, se incorporan dimensiones insospechadas, a veces gozosas, otras trágicas. Se ponen en juego todas las posibilidades que encierra la vida real, todos los accidentes que nos acontecen. Leer, escribir, es pasar de manera constante de un plano a otro, del real al imaginado. Los sueños también cuentan, pues son otra forma de ficción, independiente de la voluntad, otra manera de explicar lo que nos pasa cuando estamos despiertos.

—Me gusta su idea de “El arco iris de la dificultad”, desde William Gaddis hasta Foster Wallace, pasando por Thomas Pynchon, a quien parafrasea por la novela El arco iris de la gravedad. El término acuñado por usted de “Escuela de la Dificultad”, como esfuerzo de la inteligencia al que no es posible acceder sin cierta preparación, me provoca preguntarle si estamos —salvo rarísimas excepciones— ante un bache importante en cuanto a producción literaria de altura se refiere.

—Estamos como siempre, históricamente. Lo interesante de estudiar períodos literarios del pasado, incluso muy remotos, es que el panorama siempre es el mismo. Si nos acercamos a la tradición griega, a la latina, al mundo de las Mil y Una Noches, al Renacimiento, al Barroco, al Romanticismo, hoy hay, como siempre, literatura de altísimo nivel. Lo interesante de mirar hacia atrás es que la hojarasca que lo dominaba todo la borró el implacable viento del olvido. Los grandes nombres de hoy son el 90 por ciento prescindibles, y caerán en el más absoluto olvido, para que sobreviva lo que de verdad vale la pena. Hay dos planos que deslindar: la literatura de verdad y lo que se disfraza de ella, que es basura, aunque se nos da gato por liebre. Ésta desaparecerá. Los Kafka que desconocemos aflorarán, quizá después de su época. Hay una frase genial de Gracián que lo resume bien: “Tiene una cosa lo sabio, que es eterno, y si éste no es su siglo, otros lo serán”. La buena literatura es eterna, está por encima de los parámetros del tiempo.

—Dice usted en el primer plan de lectura, al final de este ensayo: “Sería interesante escribir una historia de la literatura de aquel país [EE.UU.] teniendo en cuenta solo a los cuentistas”. Y efectivamente los hay, caso de Carver, por ejemplo, y muchos más, que han pasado a la historia literaria sin escribir una novela, algo que en España sigue siendo impensable aún hoy.

—La tradición norteamericana del relato breve es, en efecto, muy potente. Da el “tono” de la literatura, más que en otras latitudes, incluida nuestra tradición, pero también en español hay cuentistas geniales que no han escrito jamás una novela, como Borges, o que han cultivado las dos formas, como Valle-Inclán o Clarín. No establecería ese tipo de distinciones. El escritor que más ha influido en los cuentistas norteamericanos es Chéjov, que tampoco era novelista. Mi idea es resaltar la potencia del relato breve en la historia literaria de Estados Unidos, que es formidable.

Eduardo Lago en el café librería “Old China Hand Reading Room”, de Shanghai. Copy: Carlos Singer.

—Con este libro usted entra también en ese espacio por el que navegó Harold Bloom cuando le dice en una entrevista en septiembre de 2001: “Hoy día se ha producido un abandono de toda exigencia estética y cognitiva, que son las señas de identidad de la gran literatura (…). ¿Qué se puede hacer ante una situación así? Llevo años luchando contra ello, pero sé que es una batalla perdida”. Casi todos compartimos estas palabras, pero ¿cree que existe alguna esperanza teniendo en cuenta la respuesta que percibe de sus alumnos en el Sarah Lawrence College de Nueva York?

—Sarah Lawrence es un college de élite, durante décadas fue el más caro del país, y hoy creo que es el segundo. Estudiar allí cuesta 65.000 dólares al año. Los estudiantes son o bien de familias muy adineradas y de corte liberal, o becados, o que se han adeudado hasta las cejas. No pueden perder el tiempo ni el dinero, y si se matriculan en un curso de literatura se meten a fondo en ello, y “matarían por leer”. Imparto a veces cursos de literatura europea, y es fascinante cómo con 18 años se sumergen con pasión en el mundo de Kafka, Walser, Virginia Woolf o Dostoievski, o cómo exploran voces nuevas, de años recientes. Pero es una relación en parte artificial, se trata de recuperar una inversión. Lo esencial es que saben que se están formando y lo que absorban esos años lo llevarán consigo de por vida. Al otro lado de la barrera está la literatura de entretenimiento, y eso es de lo que abomina Bloom, que después de casi seis décadas dando clases está en malas condiciones físicas y le llevan, o le llevaban hasta hace poco, a los estudiantes a casa, la clase entera, en autobús, 11 o 15 chicos y chicas. Otra manera de verlo es que la universidad es un santuario que preserva saberes que de lo contrario se perderían, o se han perdido incluso, uno de ellos la literatura. Aunque también la universidad, en sentido académico, puede dañar a la literatura, de manera distinta a como lo hace el mercado. Es complejo. En cuanto a mis estudiantes, sí, son, por decirlo de algún modo, almas puras, esponjas que lo absorben todo jubilosamente. Para ellos lo difícil es divertido.

—Siguiendo con Bloom y su interconectividad de la cultura de Estados unidos y de Europa, veo en su Walt Whitman ya no vive aquí una interconexión entre ambos continentes: Proust, por ejemplo, y una clara inclinación por los poetas: Lorca, Eliot… “Solo los poetas son capaces”, dice usted en esta mirada poética, “de percibir algo tan delicado como las gamas del silencio o las variaciones de la luz que hacen que cada día tenga un perfil distinto”.

—Yo veo cierta separación de todos modos. La literatura estadounidense está bastante aislada, es impermeable a otras influencias en general. Con respecto a la poesía, los poetas son, de manera tan contundente, si no más, que los cuentistas, la columna vertebral de cualquier tradición literaria. Estados Unidos ha dado grandes poetas, gigantes, como el propio Whitman, pero yo no soy experto en poesía, sólo lector devoto.

—¿Alguien le ha dicho que tiene usted una vasta cultura literaria y una manera de comunicarla como para ser el Harold Bloom español? Si no, se lo digo yo ahora.

—Agradezco sus palabras, pero no creo estar a su altura.

—En su relato sobre la vida de Homer y Langley, que E. L. Doctorow contó en su novela, se le hace presente el autor en dos ocasiones. En ambas la irrupción de Doctorow, mientras usted está inmerso en lo que está contando, tiene que ver con las historias circulares con que está envuelta la literatura. ¿Le suele pasar a menudo?

—Me pasó solo con él, por eso lo quise escribir, que me pasara una tarde escribiendo sobre Doctorow y al bajar a la calle, mi calle, estuviera él, es increíble, pero lo es más estar escribiendo un prólogo a su libro en contra de mi voluntad, porque me convencieron, y que la misma madrugada que yo lo escribiera él falleciera. Pero tengo otros momentos mágicos, distintos de los que cuento sobre Doctorow, con Czesław Miłosz, que vivió 40 años en California, con Don DeLillo… Son pequeños milagros de la vida, coincidencias felices. Con Mailer también. Algún día los rememoraré debidamente.

—En este libro, permítame decirle de homenaje a Foster Wallace (y también a Nueva York), recuerda usted esta frase que le dijo el escritor: “La buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada”. Para mí, si el libro que estoy leyendo me emociona me produce ese mismo efecto físico.

—Bueno, no creo que se pueda explicar mejor que como lo hizo él.

—En el apartado “Tríptico de septiembre”, en Año 2001 relata lo que vio en el atentado a las torres gemelas. En Año 2008 con la muerte de David Foster Wallace, y en Año 2010 con la luz de Nueva York. Hasta esta lectura iba yo bastante bien —con mis caídas en una literaria melancolía por los pasajes que ya mencioné—, pero, y estoy intentando escribir esta pregunta (que no es ninguna pregunta), aún con el alma encogida por la profundidad del relato, como esos “rayos de láser que han desaparecido del cielo esta noche. Louise Bourgeois lo hubiera visto así, eran dos esculturas de luz que carecían de límites”. Aprovecho su entrevista final a John Barth para encontrar algún resquicio por el que nos salvemos contando historias. ¿Seguiremos necesitándolas para vivir?

—Sí. El instinto de contar y escuchar historias es básico, las necesitamos como respirar. Las necesitamos como cuando éramos niños y las exigíamos para dormir. Y eso es lo que consiguen las series de televisión ahora, nos enganchan conectando con esa necesidad básica. Y los best sellers, tan traídos y llevados, satisfacen una necesidad básica de la gente, a varios niveles. El escritor de best sellers se sitúa a la altura del lector poco exigente y le da lo que necesita. El lector exigente, a su vez, necesita su dosis a un nivel superior, pero el instinto subyacente es el mismo. Sucede igual con el arte y la música.

—Termino como empecé, con Foster Wallace, porque en su libro palpita el recuerdo más hermoso que se le haya hecho a este escritor. En más de una ocasión le dice él que sus preguntas son muy interesantes o que le hacen pensar; incluso le invita a pasar con él “un día entero hablando de estas cosas y tomando una cafetera tras otra”. El final es conmovedor porque Wallace le da la dirección de su casa y usted le lanza ese “cuídese”, a lo que le responde “usted también”. Me ha resultado emocionante, más teniendo en cuenta que la novela de Wallace, La broma infinita, fue considerada por la revista Time como una de las 100 mejores novelas en lengua inglesa. No me extraña que se haya quedado sin palabras cuando recibió la llamada de El País para pedirle que escribiera el obituario. La imagen de usted con la bicicleta parada y el móvil en la mano sin decir palabra es de una tristeza cinematográfica tremenda. ¿No le había vuelto a ver desde la entrevista?

—Es tal y como lo cuento: tardé tiempo en asimilar la noticia. Ocurre igual cuando se nos comunica la muerte de un ser querido, ocurrida de manera accidentada. Solo que para mí Wallace no era ningún ser querido, tan solo un escritor cuya obra me fascinó, pero hay en él una grandeza inexplicable, y su legado no hace sino crecer. No se hace una idea de la cantidad de gente que me ha escrito con motivo de esa entrevista póstuma. Wallace tenía algo mágico, especial, que no se puede explicar con palabras, sólo sentirlo, no hablo de su cercanía física, sino del efecto de su lectura.

-

Una historia de Europa (CIII)

/abril 10, 2025/A todo esto, ahora que caigo, he olvidado contar cómo iban las cosas en España. Y eso es casi un símbolo de lo que había; o más bien de lo que ya no había, porque lo cierto es que la primera nación en formarse como tal en Europa, la que tuvo al mundo agarrado por las pelotas un par de siglos atrás, en ese final de centuria y comienzo de la siguiente era ya de una patética irrelevancia internacional.

-

La Edimburgo de Muriel Spark y la señorita Brodie

/abril 10, 2025/Me ha encantado pasear por Edimburgo junto a Muriel Spark y su novela cumbre: La plenitud de la señorita Brodie. Sin embargo, lo que ha sido aún mejor, aunque me cueste admitirlo, es la forma en la que he caído en la gran trampa de la autora sin apenas darme cuenta. Es cierto que empecé a sospechar que algo no iba bien durante las últimas páginas, pero cuando ya era tarde; cuando la mano que se disponía a darme el merecido tortazo estaba ya alzada, a punto de sacudirme la cara. Tortazo que picó bastante. Llevo mucho tiempo convencido de…

-

Ve y dilo en la montaña, de James Baldwin

/abril 10, 2025/Sexto Piso continúa rescatando la obra del que, según Norman Mailer, fue “uno de los grandes escritores de nuestro tiempo”. En esta ocasión, la novela esconde una honda reflexión sobre el racismo y el papel de doble filo de la religión. En Zenda ofrecemos las primeras páginas de Ve y dilo en la montaña (Sexto Piso), de James Baldwin. *** CONTEMPLÉ EL FUTURO, Y REFLEXIONÉ Sus primeros recuerdos –que en cierto sentido eran sus únicos recuerdos– eran los de la premura y la luminosidad de las mañanas de domingo. Todos se levantaban a la vez ese día; su padre, que…

-

Érase una vez…

/abril 10, 2025/En este primer volumen, titulado La ciudad de fuego, la historia comienza en el Languedoc-Rosellón, donde se establece la relación entre los protagonistas y fundadores de la saga familiar, a la que la autora quiere convertir en el eje de sus crónicas. Piet y Minou, como se llaman los protagonistas, tienen una vida complicada, ya que la acción transcurre en medio de las Guerras de Religión, que en el siglo XVI enfrentaron a los católicos, decididos a exterminar a los herejes hugonotes, partidarios de las reformas protestantes dentro de la Iglesia Católica. En este libro empiezan a mostrarse las características…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: