“La noche era una gran pampa surcada por una estampida silenciosa de estrellas”. Con frases como pinceladas construye Miguel Ángel Molfino este gran fresco de la literatura que se llama Pampa del infierno. Premiada en la Semana Negra de Gijón como “mejor novela histórica”, trasciende cualquier clasificación temática y formal.

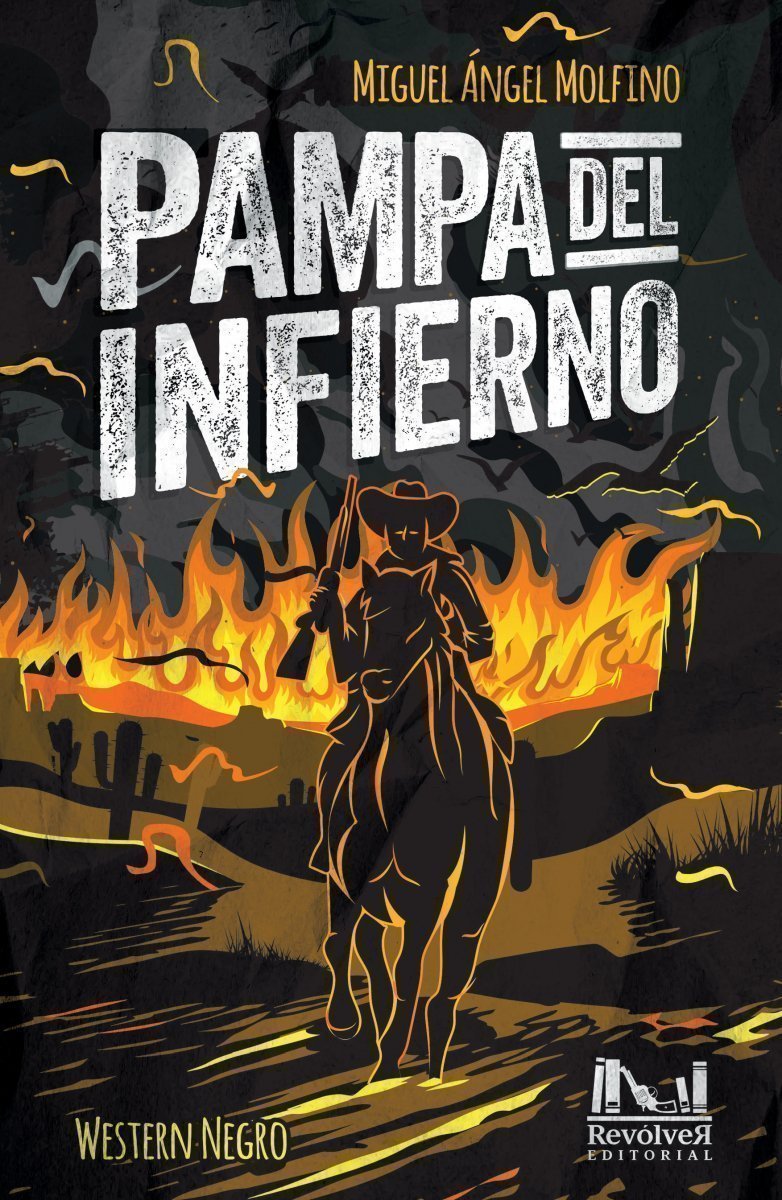

La portada de la edición argentina de Pampa del Infierno (Ed. Revólver, 2017) invita a la lectura de un “western negro”. Sin embargo —y acudiendo a un lugar común— hay una realidad que supera a la de por sí atrapante ficción: la del texto, su construcción, su arquitectura que por momentos parece sustentar toda la historia en planos inéditos del lenguaje.

El lector encuentra en sus páginas mucho más que la odisea de un vaquero texano que, atraído por la recompensa, decide ir tras los pasos de Butch Cassidy y Sundance Kid. Se interna con su protagonista en un paisaje existencial que por momentos abruma por su complejidad, inquieta por las amenazas implícitas en la propia, intensa belleza del texto y deslumbra con el poder de unos dioses que la prosa de Molfino rescata con minuciosidad de arqueólogo y sublima con literatura.

—Se habla mucho, quizás demasiado, de nuestra “pesada herencia” como autores del llamado género negro. Pero llega Pampa del infierno y Hammett y Chandler caen abatidos por Molfino. Daños colaterales de una balacera de palabras, una “palabracera” donde los duelistas hablan poco. Donde el poder del verbo se encarna en el paisaje, en el entorno o, a lo sumo, en personajes de pueblos originarios, tradicionalmente parcos pero tan elocuentes. ¿Coincidís con esto o es mi apreciación subjetiva de lector?

—Como dijera Héctor H. Murena en El pecado original de América, la pampa es un simulacro de la Nada. Una vez que te internaste en ella es imposible voltear para ver todo lo que quedó atrás. La pampa es el silencio; la selva el murmullo. El registro de la novela está a la vista: decidí la búsqueda de una violencia estética con fuerza cinematográfica para narrar un mundo en descomposición, como son los escenarios de pos-guerra. Pampa del infierno se desarrolla en la época posterior a la gran matanza de aborígenes llevada a cabo por el ejército con el fin de que los señores del poder se quedaran con las tierras. Es cierto, el verbo se encarna en el paisaje, éste funciona como personaje: recuperar la retórica de la naturaleza, su expresividad, me permitió batallar con un gran fresco histórico. Entonces, el paisaje, el calor, las tormentas, el río, también funcionan como lenguaje. Se ocupan de hablar del permanente estado de inminencia que viven los hombres durante toda la novela. ¿Qué es la existencia sino un estado inestable que nos abisma y que solemos confundirlo con lo que llamamos destino? Mientras la escribía recordé El desierto de los tártaros, de Dino Buzzati, El corazón de las tinieblas de Conrad, y algunas cosas de Cormac McCarthy. Finalmente digo, no hay parricidio: Chandler, Hammett, los dioses del Olimpo noir persisten en sus altares de papel. Como otros escritores que venimos del noir, escribo novelas negras rurales, neo-western, etc., o como deseen llamarlas, y que son como las rutas de tierra linderas a las de asfalto, urbanas.

—Ken Parker sale de su Texas natal sin más habilidades que su buena puntería y un desarrollado espíritu de sobrevivencia. De cazador de recompensas a colono en un territorio donde los débiles caen como frutos atacados por las plagas, de solitario a jefe de familia. Sorprende la diría que implacable evolución del protagonista. Los muertos que deja en su camino no parecen pesarle, una liviandad de equipaje que comparto como lector. ¿De dónde salió esa bestia blanca, qué valores defiende? ¿Te costó acompañarlo o sentiste en algún momento que no podrías con él?

—Matar es una experiencia revulsiva, extrema, difícil, cuando uno no es un sicópata. Encallece, encanallece y ensucia el alma para siempre. Nadie vuelve a ser el mismo después de haberle quitado la vida a un hombre. La trama, asimismo, se desarrolla en una época en la que matar era una de las formas de la supervivencia. También sucede que la impunidad que otorgan los desolados escenarios, territorios sin ley, arrasados por la masacre brutal desatada por la apropiación de las tierras aborígenes, favorecía la barbarie. Parker es un buen tipo, tiene buenos sentimientos, pero es un duro. La mitad de su sangre es navajo —dada por su madre Bikeh Hozho (Su Hermosa Voz)—, y ese linaje le hace comprender mejor el mundo originario, de allí que reza y acompaña a los muertos recientes para no dejarlos solos en el más allá indígena. Se casa con una mapuche ya en la Patagonia, venga el asesinato de un comanche porque lo considera una ofensa a su propia etnia, etc. Un hombre de dos mundos. También vive una gran amistad con el personaje de Truman McParland, un hombre del Este, detective de la Pinkerton Agency, que llega a Argentina en busca de Butch Cassidy y Sundance Kid. Finalmente McParland deja toda su vida anterior para acompañar a su amigo en las salvajes tierras de Pampa del Infierno. Nunca sentí que no podría con ese personaje. Lo llevé al trote, con rienda corta, hasta que nos acostumbramos ambos a tenernos en nuestras vidas. Nos llevó cuatro años ese conocimiento, exactamente el tiempo que me llevó escribir y corregir la novela. De hecho, tuvo dos versiones Pampa del infierno. Y quedó la publicada.

—El desafío artístico es romper los márgenes, cruzar el río sin importar qué caudal contenga ni los peligros que arrastre. Lo notable de tu novela es —entre otras virtudes— el pulso, la firmeza que te permite cabalgar literalmente sobre una trama tejida con silencios y tormentas, con espacios cerrados bajo cielos nocturnos que pueden leerse como pentagramas. Y en el corazón de una selva que remite a la que enfrenta Marlow, el protagonista de El corazón de las tinieblas. ¿Jinkus es Kurtz? ¿Qué territorios cree gobernar Fotheringam en unos escenarios que poco han cambiado en los cien años transcurridos desde los hechos narrados en tu novela? ¿Es consciente Ken Parker de que su virtual último viaje podría no tener retorno?

—“Madame Bovary soy yo”, decía Flaubert. En este caso, yo soy Ken Parker, soy Pampa del Infierno, soy las carnicerías humanas, soy el Mal. El pulso me dio la experiencia de sentirme todo eso. Fueron muchos años de convivencia cotidiana con ese mundo. Mi casa se levanta a orillas del río Negro, en Resistencia, y muchas, pero muchas noches, pasé horas contemplando, sentado, la comba enjoyada de las noches, las lunas rojas del verano, escuchando el jadeo líquido del río derivando hacia el Paraná, sin salir de Pampa del infierno, oliendo la bosta de los caballos, el olor a indio y a criollo sudados, ese aroma picante de la pólvora que le sigue a los disparos. Yo era McParland, Pájaro Pintado, el chamán Collins, Kuyen, Jinkus, Fotheringhan, Tío Gris o Lecko. A propósito de Jinkus, no es Kurtz. Es el terror indefinido y sin fin de la infancia: es un hermafrodita, atormenta adolescentes wichis, prohíbe que alguien le mire la cara, es la sevicia, la carroña, capaz de crueldades atroces, es el Poder. Fotherigham —militar inglés que existió en realidad, aunque yo lo incluí en clave de ficción— fue oficial del ejército colonial británico en la India, y años después reaparecerá en la Guerra del Paraguay, como buen mercenario y defensor de los intereses de la corona. Fotheringham es el amo y señor de un territorio casi sin bordes como son las pesadillas. Es una presencia tácita, pesada, como un smog.

—Me llevaría días completos de minuciosa relectura subrayar los fragmentos en los que el medio ambiente, el paisaje, la cruda naturaleza, embriaga los sentidos del lector al punto límite de no importarle demasiado el destino de Ken Parker mientras la lúcida embriaguez persista. ¿En qué momento decidiste, o se te impuso, que las poblaciones de wichis y otras etnias adquirieran la potencia de un protagonismo inquietante, de un difuso ejército de hombres tan parecidos a sus fantasmas? ¿Quién o qué es Tokuaj, ese “ser superior en el corazón de los wichis”? Sorprenden esas figuras entremezcladas en la trama como miradas sigilosas, pisadas en la hierba o la tierra reseca que no dejan huellas. ¿Investigaste sobre la iconografía religiosa de los pueblos llamados originarios, o supiste de sus existencias por el sencillo hecho de vivir en el Chaco?

—Los pueblos originarios —aunque diezmados y empobrecidos— aún están dispersos en el territorio chaqueño. Pueblos wichis, qom, pilagás, persisten con sus hábitos, costumbres y ritos, atravesados, claro está, por la agresiva cultura del blanco. No obstante, hay excelentes exponentes de las culturas originarias: mi amigo wichi Lecko Zamora es un gran poeta ancestral; Juan Chico, de la etnia qom, es un estupendo escritor, historiador y lingüista; el coro toba Virí Nolka —bancado oficialmente por el Estado— es una bella expresión de las melancólicas canciones de sus antepasados; el lingüista y maestro Camilo Ballena hace muy poco editó en Barcelona un completo diccionario español-wichi, wichi- español… En fin, existen valiosos emergentes originarios que mantienen vivas sus tradiciones. En mi novela cumplen un rol muy importante. Prácticamente son el ejército (pequeño) de Ken Parker. Están el chamán y su aprendiz, están los “bravos”, como dirían los sioux, y son los encargados de leer los climas, las inminencias de ataques de indios guaraníes enemigos. Perciben la realidad desde lo instintivo. Investigué sus cosmogonías y las volqué para desarrollar su mundo mítico, y de paso demostrar que las creencias originarias sudamericanas tienen raíces, cielos, dioses y demonios muy similares a los mundos de los indios norteamericanos. Tok’kuaj (así se escribe en realidad) es un dios wichi que en el principio de los principios, cuando el mundo era de pura agua, le pidió al dios máximo que creara la tierra firme y que él, Tok’kuaj, se encargaría de trazar ríos y mares. Y así fue. Es una divinidad importante en el cielo wichi.

—La mujer como remanso y sospecha de que el futuro podría no ser un espejismo se encarna en la serena belleza de Kuyén. Ken Parker se impone a sí mismo algo más que la supervivencia, a partir del encuentro con ella. Emprende una aventura existencial en donde la muerte deja de ser la amenaza de los maká o de las huestes de Sirkus y se transforma en aliada sombría y por cierto esquiva, pero imprescindible. Creo que Ken Parker la reconoce, la seduce para tenerla de su lado en las páginas finales de la novela. Para el lector, como para Parker, Kuyén es un manantial de agua fresca y limpia. ¿Tuviste algo parecido a esa sensación cuando la imaginaste?

—Kuyén es el hogar, el reposo del guerrero. Bien leída la novela, se observará el papel secundario que le guarda Ken. Ella acepta porque así son las reglas de su cultura navajo: mujer, sumisión, madre, cuidadora del hombre, proveedora de comidas y de salud. Es una sombra querible, como bien decís vos, imprescindible. Así la quise, así la imaginé: bella, altiva y sometida. No hay que olvidar que su altivez proviene de ser descendiente de un jefe consular de los indios navajos, el gran jefe Mangas Coloradas, respetado incluso por Gerónimo, jefe de los apaches y enemigo histórico de los navajos. Cuando escribía el cierre de la novela no pude evitar que se me llenaran los ojos de lágrimas. Sentí que me iba para siempre, que los dejaba atrás y que jamás los volvería a ver. Hubiera deseado mientras escribía los últimos párrafos escuchar, lejanos, invisibles en la polvorienta pampa, los sonidos de tambores navajos entre gritos de los guerreros, guerreros que danzan alrededor de una gran fogata, hasta oscurecerse, fundirse a negro para dejar que crezca la voz profunda de William Faulkner.

—Párrafo aparte merece la relación de Ken Parker con Truman McParland, un detective burocrático formado en la academia holmesiana que opta por despojarse de toda rémora civilizada en su vida, y en la intemperie de una tierra hostil elige abrigarse con la amistad de Parker. Dos tipos tan distintos podrían haberse enfrentado en las varias circunstancias de peligro real, de deseos contenidos, de intuiciones salvajes, sobre todo ante la presencia femenina casi excluyente de Kuyén. ¿Creíste, en las páginas iniciales, que la relación entre los dos hombres sería tan sólida y perdurable?

—Más que creerlo, lo busqué. En este género —estimo— es muy necesaria la participación de un partner. Sirve para resignificar al héroe. No olvidemos que yo jamás dejé de tener en la cabeza las películas de cow-boys de los matinés de mi infancia. Fijate que McParland es bajo y algo gordito, o sea, una variedad alotrópica de Sancho Panza. Parker le tiene una confianza infinita, y en ningún momento duda del valor de su amigo. Se podría decir que esa amistad está sellada a sangre y fuego.

—Fauna y flora cobran en tu novela una presencia que remite a los cuentos de Horacio Quiroga. Quienes conocemos la zona celebramos esta incursión de la mejor literatura en esas fronteras de exuberancia y delirio. ¿Hasta qué punto te condiciona el medio ambiente en el desarrollo de tus ficciones y específicamente en Pampa del infierno? ¿Hay mayor violencia en ese Chaco bullente de alimañas y perfumes salvajes que en la consabida “jungla de asfalto” que elige buena parte de los autores de género negro?

—El medio ambiente de pampa y selva es tan determinante como el medio ambiente de las grandes ciudades sobre las que escriben los autores urbanos. Considero que hay otro tipo de violencia, por ahí más sanguinaria, pero esto que digo es provisorio si recuerdo la violencia brutal en las ciudades atravesadas por el narcotráfico y sus excesos

—La última: ¿pensás que la de “autor de género negro” es condición necesaria en una prosa rica en imágenes, deliciosamente poética, pero necesitada de narrar la violencia con esa musicalidad que no elude el desconcierto? ¿La violencia de la vida salvaje —en la que a su modo y en su tiempo se interna Ken Parker— es la misma que la de la vida en la sociedad urbana?

—Cada autor elige el tono y su modo de narrar un amanecer —por ejemplo—. No hay reglas, solo hay literatura, tono, estilo, o como le quieran llamar. Para mí es importante escuchar música cuando escribo. Por ejemplo, escribí Pampa del infierno escuchando la ópera Mishima, de Philip Glass. Fue un gran placer. Cada vez que la vuelvo a escuchar, lo veo al ya viejo Ken Parker, su cuerpo alto y arqueado, chueco, acercándoseme con una sonrisa, semi escondido su rostro en la sombra del ala de su sombrero texano… Sé que regresa porque tiene ganas de hablar de sus días en Pampa del infierno.

De pocas cosas estoy seguro como lector y ocasional autor: entre ellas, de que Pampa del infierno puede leerse ya, por su innovación formal y belleza, como un clásico de la literatura.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: