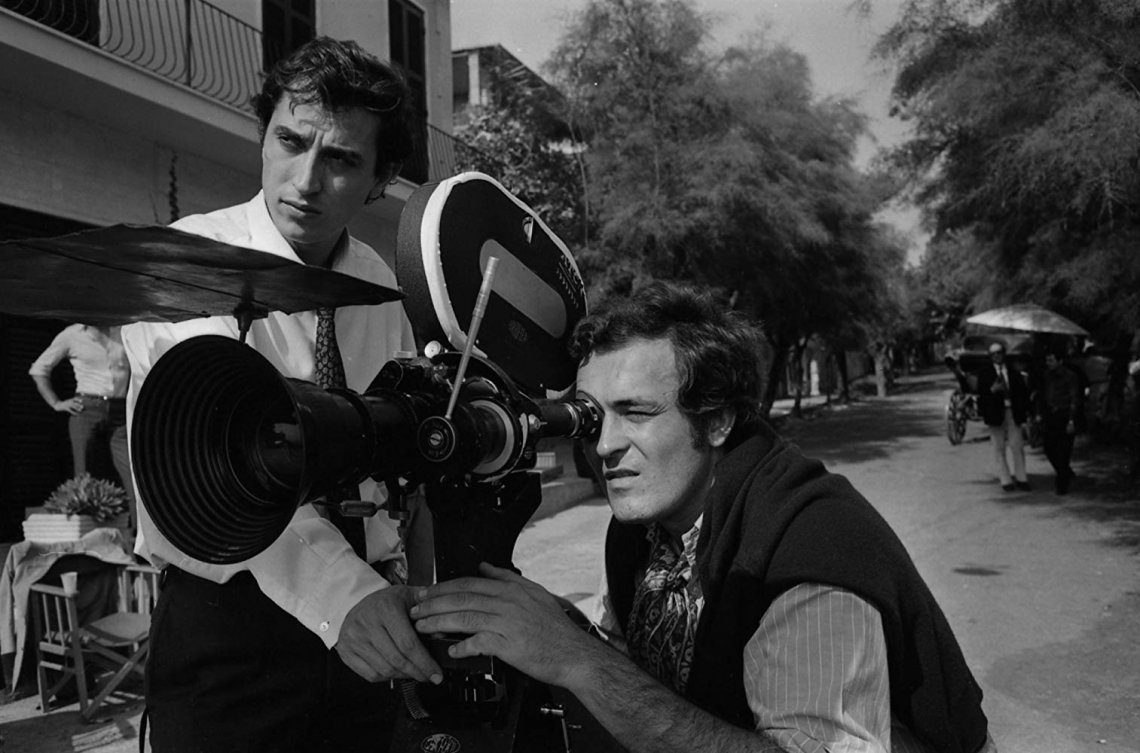

El pasado 26 de noviembre moría en Roma uno de los cineastas más personales y controvertidos del panorama cinematográfico del siglo XX, al que la autora de este artículo rinde homenaje por haberle descubierto en su juventud “que hay miles de formas de explorar la belleza”.

Las necrológicas tienen la virtud del redescubrimiento. Y del descubrimiento, a secas, para la actual generación de las Redes. De vida y de muerte está también fabricado el artista. Y a los genios su obra no solo los sobrevive, también los sitúa a la derecha del Padre con los pies de barro. Del barro que conforma al hombre que nace de las Sagradas Escrituras.

A los dieciocho años Bertolucci me descubrió que hay miles de formas de explorar la belleza, y la más bella, precisamente, es la que nace del dolor. El dolor en el que estamos forjados en nuestra cultura judeocristiana. El dolor a la pérdida, a la restricción, a la dominación, al castigo, a la falta de libertad y al extrañamiento al que nos conduce, y al que Bertolucci dedicó su obra, en mi sencilla opinión de profana en materia cinematográfica.

Y si pienso así, pienso, invariablemente, en El último tango en París, que vi en Barcelona en el año 1978, en su estreno, en plena transición democrática, y que abrió en mi temprana juventud un barranco profundo e insondable en el que explorar lo innombrable y al que sigo descendiendo en ocasiones, después de cuarenta años de haber visto esa película, para seguir sentada en una butaca de cine disfrutando a Maria Schneider y a Marlon Brando fornicando en ese vacío y enajenado apartamento de París, bajo los acordes de Gato Barbieri. Y tengo la sensación de que todo ha cambiado. También nuestras vidas.

Pocos metrajes han trasformado una sociedad como El último tango en París, que exhuma y repudia las proscripciones sociales que Bertolucci intentó demoler lentamente, como la termita, a través de sus películas. Agujerear el compacto edificio del puritanismo para golpear a la vieja Europa, desde la vieja Europa, hasta dejarla como un queso gruyère en el que fuera imposible seguir alimentándose de él. Solo hace falta ver Novecento, El cielo protector o Soñadores, para darse cuenta de que este artista disparaba a matar.

Quizá El cielo protector sea para mí su segunda película icónica. Porque en ella Bertolucci obra el milagro de no destrozar la obra de un genial novelista, sino que es capaz de crear la imagen exacta de un relato visual que nos conduce a la obra de Paul Bowles en toda su soledad, con la ayuda del divino Ryuichi Sakamoto. Cine, música y literatura en perfecta conjunción para demostrar que ni siquiera en el desierto podemos morir sin dolor.

Y aunque Bertolucci buscara el consuelo en la paz orientalista para acomodarse a una convención que no lo mortificara tanto, nos regaló El último emperador y El pequeño Buda. Pero es normal: también los genios tienen los pies de barro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: