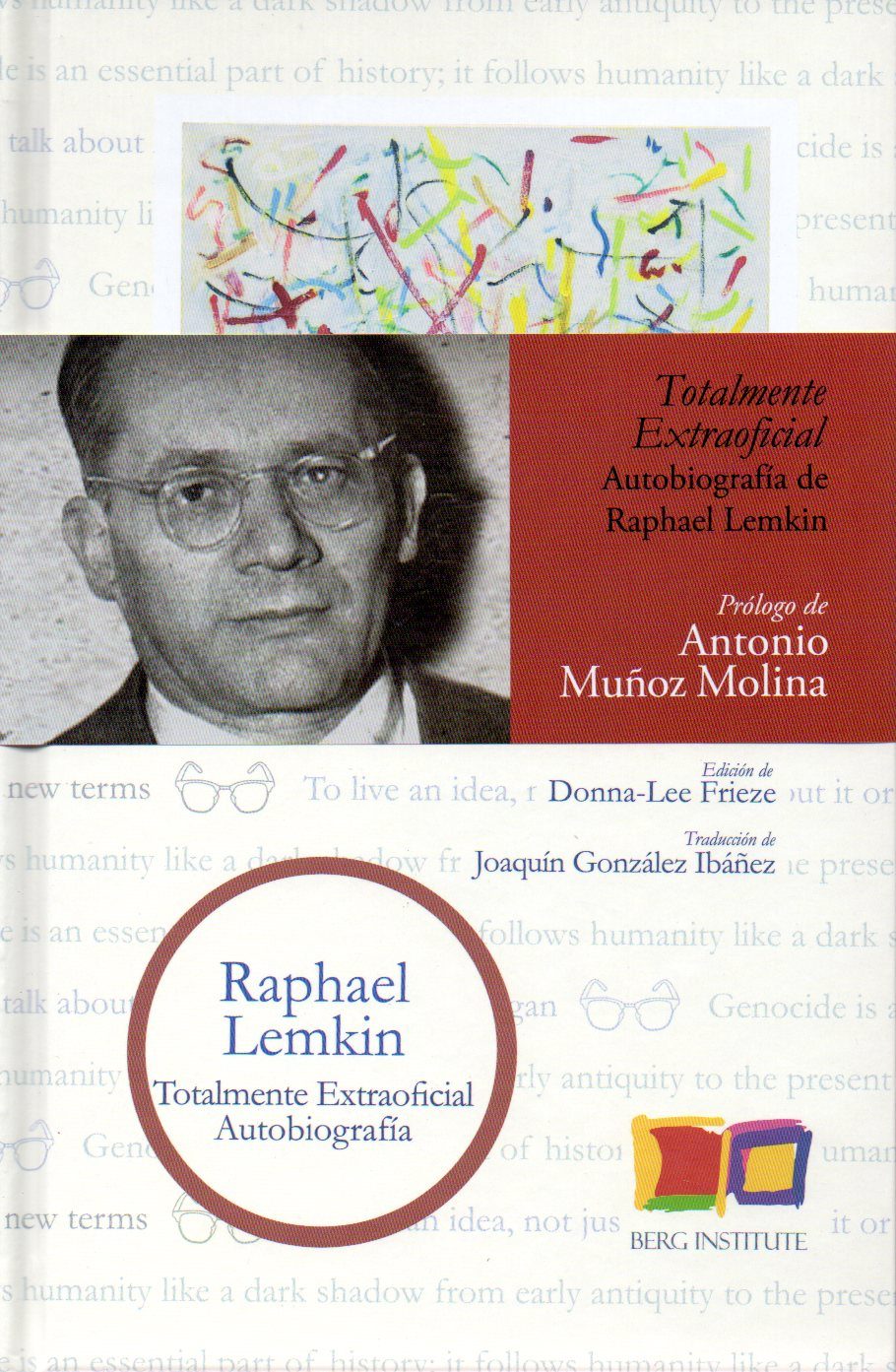

Prólogo de Antonio Muñoz Molina a la edición española de Totalmente Extraoficial: Autobiografía de Raphael Lemkin (obra publicada por la Biblioteca Literatura y Derechos Humanos del Berg Institute). Lemkin (1900-1959) fue un fiscal judío nacido en el este de Polonia (hoy Bielorrusia) que acuñó el término “genocidio”. Su logro histórico fue conseguir, tras años de insistencia, que Naciones Unidas aprobara la Convención contra el Genocidio en 1948. Después de eso, continuó trabajando hasta su muerte para que se creara legislación al amparo de la Convención. Las memorias de Lemkin estaban incompletas cuando murió repentinamente, con algunos capítulos sin revisar y otros inacabados. Tras cuatro años de investigación, Donna-Lee Frieze editó y transcribió el manuscrito de Totalmente Extraoficial, que publicó Yale University Press en 2013 y que ahora sale en España traducido y presentado por Joaquín González Ibáñez.

Prólogo a la edición española

El dueño de una sola palabra

Antonio Muñoz Molina

En uno de sus ensayos Borges especula sobre toda una literatura tan propensa a la concisión que acabara consistiendo no ya en un solo libro y ni siquiera en un solo poema sino en una sola palabra. En otra ocasión dijo que la inmortalidad más deseable para él sería la supervivencia de un solo verso de uno de sus poemas que acabara formando parte del habla común, un solo verso memorable y anónimo, como esos bellos giros poéticos que usamos sin darnos cuenta y que alguna vez fueron inventados por alguien.

Una gloria así, si puede usarse esta palabra, le ha correspondido a Raphael Lemkin. Muy poca gente reconoce su nombre, y son menos aún las personas que saben algo de su vida, pero todos estamos familiarizados con la palabra que él inventó. Lemkin escribió muchísimo a lo largo de su vida, incluidas estas memorias inacabadas que ahora se traducen al español, pero su obra ingente y en gran parte olvidada se resuelve en esa palabra que ahora nos parece tan natural, tan indiscutible, tan inmemorial como cualquier otra, y bastante más necesaria que muchas de ellas, pero que no existiría si él no la hubiera acuñado, y no se habría difundido sin su obstinada militancia, sin su obsesión justiciera que para muchos de los que lo conocieron se parecería a la locura. La mayor parte de las palabras que conocemos y usamos son anónimas, pero esta palabra, genocidio, que por desgracia usamos con mucha frecuencia y vemos casi cada día en los periódicos, tiene un autor y una fecha precisa de invención, y una historia breve que se resiste a quedar confinada al pasado. Raphael Lemkin murió en 1959, pero el legado que sembró inventando esa palabra no ha dejado de acompañarnos desde entonces, muchas veces para mal y unas pocas para bien, porque en algunos casos ha sido la palabra talismán que ha abierto una posibilidad de retribución justiciera para las víctimas de los crímenes más horribles cometidos por la especie humana. Las palabras nombran lo real: lo que existe pero no puede ser nombrado tampoco se puede comprender, y mucho menos prevenir. Desde el principio de los tiempos históricos, es decir, desde que existen colectividades humanas lo bastante bien organizadas para ejercer la violencia a una escala masiva, comunidades enteras han sido pasadas a cuchillo, exterminadas a propósito, «raídas de la tierra», como dice con un terrible verbo agrícola la antigua Biblia castellana. Y no han sido aniquiladas por un proceso de acumulación, por la simple suma de ejecuciones individuales, sino de acuerdo a un proyecto que solo se cumple con la destrucción de una comunidad entera, y a ser posible también con su cultura, sus dioses, sus huellas materiales, su idioma. Los romanos no solo destruyeron la ciudad de Cartago, asesinaron en masa a sus habitantes, incendiaron sus palacios y templos: también araron la tierra sobre la que había existido la ciudad y la sembraron con sal para que nada pudiera vivir nunca en ella.

Como tantas personas activas y entusiastas en la vida adulta, Raphael Lemkin había sido un niño fantasioso y lector. En las novelas que descubrió en la infancia ya encontró los primeros indicios del horror que iba a seguir ocupándolo hasta el fin de su vida. En la persecución contra los cristianos de la novela Quo Vadis vio la prefiguración antigua de hechos espantosos que ocurrían muy cerca de él, y de otros lejanos en los que reconocía una brutalidad idéntica. Los pogromos contra los judíos en los territorios donde vivió de niño, en esa región castigada por las peores formas de barbarie del siglo XX —«Bloodlands», las ha llamado el historiador Timothy Snyder— lo hicieron de antemano sensible a la matanza masiva de la población armenia organizada por el gobierno y el ejército del imperio otomano en 1915. Cuando hay palabras para nombrar las cosas se vuelve mucho más difícil ocultarlas o maquillarlas, o fingir que no han sucedido. En 1915 era muy difícil comprender la escala de lo que estaba sucediendo con la población armenia porque un hecho así era simplemente inconcebible, y también porque no había palabras para describirlo. Aún hoy, la palabra genocidio es ilegal en Turquía, y cuando hace años el gobierno francés decidió usarla oficialmente para referirse a la tragedia armenia estalló un conflicto diplomático. Las palabras han de ser manejadas con cuidado. Las carga el diablo, como las pistolas. Estallan en la cara de quien las merece con la fuerza cruda de la verdad. Y hasta las palabras más claras pueden retorcerse al servicio de la mentira: en círculos de extrema derecha se habla del «genocidio de la raza blanca»; en las zonas delirantes del nacionalismo catalán se usa con toda frivolidad la palabra genocidio.

Que desde muy joven, en la imaginación moral de Raphael Lemkin, se vincularan los pogromos, la persecución romana contra los cristianos, las matanzas de los armenios, es un indicio de otro rasgo suyo fundamental, que es la amplitud de miras. Lemkin era judío, muy consciente sobre todo de la parte humanista del judaísmo, muy sensible a la riqueza cultural y humana del mundo judío campesino y artesano del corazón de Europa, el que alimentó las ficciones de los hermanos Bashevis Singer y las pinturas de Marc Chagall, las fotos muy pronto elegíacas de Roman Vishniac. En estas memorias, las mejores páginas son sin duda las que tratan de la infancia en los shtetl de Galizia y Ucrania, y uno de los personajes más sobrecogedores, mejor retratados, más significativos, es ese panadero aldeano judío que no se da cuenta del peligro que se le está acercando, a él y a su familia, a todos los suyos, con la llegada de los invasores alemanes. En Nueva York, Raphael Lemkin vivió en esa zona del noroeste de Manhattan —el Upper West Side, Morningside Heights— que después de 1945 estuvo poblada por fugitivos y supervivientes judíos: fue vecino, cercano aunque muy pobre, de Hannah Arendt y de T. W. Adorno. Y en su actitud, en su desaliño, en su manera de ir por ahí obsesionado y exigente, de argumentar extenuadoramente sus posiciones invariables, Raphael Lemkin es casi un prototipo del judío neoyorquino de origen centroeuropeo.

Pero nunca se dejó seducir por el sionismo, ni tuvo una visión exclusivista de la destrucción de los judíos de Europa. Muy pronto, antes casi que nadie, se dio cuenta de que el ataque alemán a Polonia y luego la URSS era algo más que una guerra de conquista como cualquier otra de las conocidas antes por el mundo. Lemkin fue uno de aquellos profetas aguafiestas que quisieron advertir a los Aliados, sobre todo a las potencias democráticas, de que la expansión bélica hacia el este de Europa incluía un programa de exterminio de poblaciones humanas a una escala nunca vista. Nadie quería escuchar esas profecías. Lo prioritario era hacer la guerra, y ganarla. Nadie escuchaba a Lemkin ni a las personas que habían venido como él del corazón del horror por un hecho todavía más simple: en los campos de exterminio, en los mataderos humanos de Polonia y de Rusia, estaban sucediendo cosas tan literalmente increíbles que no había manera humana de aceptar su posibilidad.

Faltaban las palabras. Faltaba una palabra. Lemkin se empeñaba en usarla y en difundirla para que así fuera algo menos difícil describir lo inaudito, pero también para prevenir que horrores semejantes pudieran repetirse y quedaran impunes. En el diccionario universal de la infamia, por seguir en la estela de Borges, hacía falta incluir la palabra genocidio. También tenía que encontrarse en los textos legales. ¿Cómo era posible —se había preguntado Lemkin cuando era muy joven— que se castigara el asesinato de una sola persona, pero no el de un millón de personas? ¿Por qué las leyes que han de defender los valores universales de la condición humana tenían que someterse a mezquinas jurisdicciones nacionales? Lemkin fue un activista sin sosiego que recorrió el mundo unas veces huyendo y otras queriendo ejercer su misión, y que en esa búsqueda se dejó prematuramente la salud y la vida y conoció por igual, aunque en grados distintos, el éxito y el fracaso, el entusiasmo y la nunca aceptada capitulación. Sus memorias se quedaron tan interrumpidas como la gran causa a la que dedicó casi cada minuto de su existencia de adulto, pero las unas y la otra, nos parecen más urgentes, más imperiosas todavía por esa condición inacabada. El libro que Lemkin no pudo terminar nos estremece más todavía porque conserva una inmediatez de borrador no corregido, ni limado, y no hay vida que no se parezca más a un borrador que a una obra terminada y perfecta. Y la causa de Lemkin es también la nuestra porque no acabará nunca la tentación humana del despotismo, la búsqueda de chivos expiatorios, la criminalización de comunidades enteras. Tristemente hay muy poco peligro de que la palabra inventada por Raphael Lemkin pueda caer en desuso.

—————————————

Autora: Donna-Lee Frieze / Raphael Lemkin. Título: Totalmente extraoficial: Autobiografía de Raphael Lemkin. Editorial: Berg Institute. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Arte y ciencia de la guerra

/abril 19, 2025/No era solo una cuestión de fracaso patriótico (hiriente aunque asumible, al fin y al cabo, en un tiempo de constante efervescencia combativa), sino de las características intrínsecas del mismo: el noble ejército prusiano, orgullo de una aristocracia que veía en la guerra la más alta de las misiones humanas, se veía derrotado por un ejército, como el de Napoleón, compuesto de revolucionarios y gente del pueblo, ¡casi unos desarrapados, como quien dice! Ahora bien, desde un punto de vista más global, lo más adecuado es situar a Clausewitz no tanto en relación con una batalla concreta sino en el…

-

La locura de Robert Juan-Cantavella

/abril 19, 2025/Foto: Isidre Estévez. De alguna manera, Juan-Cantavella convierte esta novela epistolar en una larga reflexión sobre la tradición literaria y sobre el modo en que los escritores se roban los “trucos”, dando a veces la sensación de que se están copiando unos a otros, cuando en verdad están haciendo que la literatura evolucione. Robert Juan-Cantavella mantuvo una conversación con Anna Maria Iglesia en el marco de los “Diálogos online” que la ACEC (Asociación Colegial de Escritores de Cataluña / Associació Col·legial d’Escriptors de Catalunya) realiza con el apoyo de CEDRO.

-

Los 7 mejores melodramas para ver en Filmin

/abril 19, 2025/1. Imitación a la vida (Imitation of Life, Douglas Sirk, 1959) 2. Madame de… (Max Ophüls, 1953) 3. Ondina. Un amor para siempre (Undine, Christian Petzold, 2020) 4. Carol (Todd Haynes, 2015) 5. Los puentes de Madison (The Bridges of Madison County, Clint Eastwood, 1995) 6. Two Lovers (James Gray, 2008) 7. Jennie (Portrait of Jennie, William Dieterle, 1948)

-

4 poemas de Sofía Gómez Pisa

/abril 19, 2025/Foto: Julieta Bugacoff. *** 1. en el futuro los drones lo habrán copado todo fácil para ellos pues siguieron desde hace años todos nuestros movimientos inclusive los bancarios drones y repartidores de pedidos ya llenan ahora las calles de luces y velocidad los humanos refugiados en sus casas miran al sol solo al atardecer momento en que la ardentía del clima que cubre la tierra, baja y entonces salen de sus oficinas con delicados movimientos de yoga *** 2. la proximidad al objetivo estaba dada cualquier civil podía ser el próximo los humanos parecían desde acá meras piezas de un…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: