Piensen ustedes en un vampiro y permítanme que adivine qué es lo que han imaginado: un hombre de entre 25 y 35 años y de rasgos delicados; es muy guapo, a pesar de su palidez extrema, sus labios finos y sus ojos de mirada hipnótica y profunda. También es elegante —mucho—, con un porte aristocrático innegable que realza sus exquisitos modales y su refinadísima educación, que demuestra con una conversación apasionante y seductora. Es posible que ustedes también hayan incluido en su construcción mental otros elementos como el pelo peinado hacia atrás y engominado, un leve acento exótico, el frac y la capa negra forrada en rojo. Está bien. Todas estas cosas refuerzan el cuadro de una personalidad atractiva y fascinante ante la que es imposible resistirse. Supongo que esta somera descripción mía coincide en casi al cien por cien con la de ustedes. Y ello se debe a que hemos interiorizado esta imagen ya como un icono esencial de la cultura occidental. El problema es que lo identificamos con otro personaje casi un siglo más joven —y la antigüedad, en el mundo de los no muertos, tiene su importancia— porque el primer vampiro tal y como lo evocamos todos no es transilvano, sino británico. Se llama Lord Ruthven y hoy cumple doscientos años.

El 1 de abril de 1819 aparecía The Vampyre en las páginas de la revista londinense The New Monthly Magazine. El relato se presentaba como “un cuento de Lord Byron”, entre otras cosas, porque en la capital británica de entonces todo lo relacionado con el aristocrático poeta causaba escándalo y, por tanto, interés y, consecuentemente, ventas. No en vano se considera a George Gordon Byron, 6º barón de Byron como la primera celebrity de la historia tal y como hoy entendemos el término; y aquí van un par de ejemplos para comprenderlo. En selectas zapaterías de Londres se vendían zapatos con tacones desiguales para imitar la cojera de Lord Byron, pues nació con el pie derecho patihendido, es decir, con los dedos hacia adentro. También puso de moda el beber chupitos de vinagre para palidecer la piel y coleccionar mascotas raras, pues él mismo tuvo, además de a Boatswain, su famoso perro Terranova, zorros, monos, loros, gallinas de Guinea, cuervos, tejones, gansos, grullas y hasta un oso amaestrado. En todo caso, tal y como el editor de la publicación había deseado, el relato fue un éxito tal que Byron se enteró a pesar de estar en Venecia —no vivía en Inglaterra desde hacía tres años— y renegó de la obra. Entonces apareció el nombre de su verdadero autor: un doctor veinteañero llamado John William Polidori.

El joven galeno —hijo de emigrante italiano y madre inglesa— había sido el médico personal de Lord Byron durante cinco meses, en concreto desde finales de abril a principios de septiembre de 1816. Byron —de salud frágil y lo bastante hipocondríaco como para necesitar este tipo de asistencia— había huido de Londres, según él para evitar la compañía de su “insoportable esposa” y, según la verdad, acosado por deudas de juego —que no pensaba pagar y que, de hecho, no pagó— y por el ostracismo social causado por los rumores de incesto con su medio hermana Augusta y las acusaciones de sodomía. Tras pasar por varias ciudades europeas, Byron y Polidori acabaron en Cologny (Suiza), a orillas del lago Leman, en una mansión que se llamaba Villa Belle Rive y que Byron rebautizó como Villa Diodati. Allí se produjo lo que Stephen King definió como “la merendola inglesa más loca de la historia de la Literatura de terror” y que mis compañeros de celda Miguel Barrero y Victoria R. Ramos han contado la mar de bien aquí y aquí, respectivamente, así que no es necesario insistir más en ello.

Polidori era un joven de esmerada educación que había ingresado en la Facultad de Medicina de Edimburgo con 16 años y se había licenciado a los 19 con un trabajo sobre sonambulismo. Pese a su brillante expediente académico, Polidori quería triunfar en el mundo de las letras y su empleador era, sin duda, el escritor más importante de su tiempo, con lo que aquel trabajo era una oportunidad que no podía dejar escapar. Acompañó a Byron durante su viaje por Europa y fue él quien hizo los trámites para alquilar Villa Diodati. También era suyo el ejemplar de Fantasmagoriana, una antología de cuentos alemanes de fantasmas traducidos al francés y con cuya lectura entretenían aquellas tormentosas veladas de entre el 16 y el 19 de junio de 1816. El mal tiempo les tenía confinados en aquel casoplón y Byron les propuso escribir un cuento de terror. En aquel reto fueron concebidos Frankenstein y El Vampiro. Con la obra de Mary Shelley nacería uno de los arcanos de la ficción de horror —la cosa sin nombre—, y casi el género de la ciencia-ficción. Por su parte, el relato de Polidori, a pesar de su inferior calidad literaria, es “la primera historia que fusiona con éxito todos los elementos dispersos del vampirismo en un género literario coherente”, según el experto británico Christopher Frayling.

La literatura vampírica es heredera de lo que ocurrió en algunas zonas de Europa oriental durante el primer tercio del siglo XVIII. De hecho, la palabra vampiro (vanpiri) aparece por primera vez en el Informe Frombald, redactado en 1725. Se trata de un documento oficial que registra el caso de un campesino de la localidad húngara de Kisilova cuya tumba fue abierta para clavar una estaca en su cadáver, decapitarle y quemar su cabeza. El motivo de tal barbaridad es que la población vivía aterrorizada ante la creencia que Peter Plogojovitz —que así se llamaba el finado— salía del sepulcro cada noche para atormentar a los vivos. Tras el caso, se produjo una verdadera histeria cazavampiros en los dominios del Imperio Austro-Húngaro, acompañada de todo tipo de estudios sobre el asunto, como el famoso Tratado sobre los vampiros, del religioso francés Augustin Calmet (editado por Reino de Cordelia con un magnífico prólogo de Luis Alberto de Cuenca). La cosa se desmadró hasta tal punto que los gobiernos de la emperatriz María Teresa de Austria redactaron severas leyes para quienes profanaran tumbas en busca de no muertos.

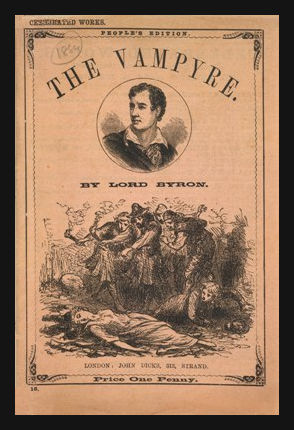

Portada del relato en la revista The New Monthly Magazine con un retrato de Lord Byron, a quien se le atribuía la obra.

Aquellas salvajadas supersticiosas tuvieron eco en la cultura popular de la Europa oriental y central, especialmente en canciones y poemas donde el primigenio vampiro rural se reencarnó en un amante despechado que, después de muerto, volvía para castigar a la chica que lo había abandonado. La idea caló en los románticos alemanes como Gottfried August Bürger en su poema Lenore (1773) o Goethe en el suyo titulado La novia de Corinto (1797). Su influencia se trasladaría a los poetas ingleses del primer Romanticismo como Samuel Taylor Coleridge o Robert Southey. El propio Byron tocaría el tema vampírico en su poema épico El Giaour, de 1813 en el que aludía a una figura trágica condenada a beber la sangre y destruir la vida de sus seres queridos.

De esta forma, los vampiros se sacudieron el polvo de los ásperos terruños del folclore para envolverse en las elegantes brumas de la alta literatura. Aquellos monstruos campesinos que salían de sus tumbas para matar ganado o malograr cosechas cambiaron para encajar en la visión romántica de la libertad, la pasión y la exaltación del yo. En suma, dejaron de ser los brutales cadáveres animados de la superstición rural para encarnar la belleza y la rebeldía en su máxima y malvada expresión. Y el primero de ellos sería la criatura de Polidori: Lord Ruthven.

El relato de Polidori cuenta la historia de Aubrey, un joven acaudalado inglés que conoce al misterioso Lord Ruthven en una fiesta. Juntos se irán de viaje por Europa. En Grecia, Aubrey se enamora de Ianthe, quien le hablará de los monstruos que beben sangre y que será asesinada, precisamente, por un vampiro, sin que Aubrey pueda conectar el suceso con Ruthven, quien es el verdadero responsable. Ambos retoman su viaje hasta que son asaltados por unos bandidos que hieren de muerte al lord. Antes de morir, Ruthven fuerza a Aubrey a jurar que no hablará de él durante un año y un día e incluso logra convencer a los asaltadores —a labia no le gana nadie— para que dejen su cadáver expuesto a la luz de la luna llena. Aubrey regresa a Londres, donde se encuentra a Ruthven vivito y coleando. El vampiro, entonces, seducirá a la hermana del joven sin que éste sea capaz de hacer nada, porque no puede quebrar su palabra de caballero. El lord, finalmente, se casa con la hermana pese a que el desdichado joven, justo antes de morir de rabia y desesperación, ha escrito una carta a la muchacha en la que revela quién es Ruthven. La misiva no llega a tiempo y, en la noche de bodas, la chica es hallada muerta, desangrada mientras que Lord Ruthven ha desaparecido.

John William Polidori en un retrato de F.G. Gainsford, fechado en 1816 y que se conserva en la National Gallery de Londres.

En realidad, la maléfica y atractiva personalidad de Ruthven es lo único original de la historia. O quizá ni eso. Polidori utilizó un cuento inacabado del propio Byron, llamado El entierro: Fragmento de una novela, como base para El vampiro, aunque más que base se podría decir que era prácticamente un plagio salvo por los nombres de los personajes. Y ni siquiera eso, porque el nombre de Lord Ruthven ya había sido utilizado en una obra anterior y, para más inri, estaba relacionado con Byron. En 1816 apareció una novela llamada Glenarvon que firmaba Caroline Lamb. La gracia del asunto está en que Lamb había sido amante de Lord Byron y esta roman à clef cuenta la historia de Calantha —un trasunto de la propia Lamb—, que es una joven e inocente recién casada que es seducida y corrompida hasta su ruina y muerte por un aristocrático canalla sin escrúpulos llamado Lord Ruthven, cuya descripción coincidía asombrosamente con la de Lord Byron. Aquella novela fue un bombazo que acrecentó la fama del poeta y arruinó por completo la ya maltrecha reputación de la desdichada autora, pues toda la alta sociedad londinense se enteró de su adulterio. Así de injustas han sido siempre estas cosas para las mujeres.

Así pues, en El vampiro lo que encontramos es, en realidad, un ajuste de cuentas con Lord Byron, al que Polidori llegó a odiar con toda su alma. Durante los cinco meses en los que Polidori estuvo a su servicio, Byron puso todo su brillante talento en humillarle, burlándose tanto de sus pobres dotes literarias como de sus habilidades como médico. De hecho, acostumbraba a llamarle poor dolly —pobre muñequita—, sin que haya quedado claro si hubo una relación homosexual entre ellos y por parte de quién fue promovida, aunque recientes estudios afianzan la teoría de la bisexualidad de Byron. Tampoco la entonces Mary Wollstonecraft ni su futuro marido, Percy Shelley, fueron especialmente amables con Polidori en aquel año sin verano. Tras un intento de suicidio en septiembre de 1816, el joven médico fue despedido por Byron. Tras unas semanas viajando por Italia —incluso fue detenido en Milán por un altercado—, Polidori volvió a Londres.

No le fue bien. Nada bien. Se instaló en el Soho, que entonces era un barrio degradado poblado por prostitutas. Sus dos obras de teatro (Cajetan y Boadicea, ambas de 1816) habían sido despellejadas públicamente por el propio Byron y no llegaron a estrenarse nunca. En 1819 publicó una novela titulada Ernestus Berchtold o el moderno Edipo que cosechó terribles críticas, así como su poemario La guirnalda y otros poemas. Aunque un editor le había pagado 500 guineas por elaborar un libro sobre su convivencia con Byron, jamás cumplió el encargo, si bien el diario de sus viajes por Europa con el gran poeta fue publicado póstumamente. En 1821 salió su última obra, que ni siquiera iba firmada por él: era un gran poema narrativo de tema bíblico al estilo de El paraíso perdido de John Milton llamado La caída de los ángeles, que fue otro fracaso.

Agobiado por las deudas de juego y deprimido por sus fracasos literarios, John William Polidori se suicidó cuando faltaban dos semanas para que cumpliera 26 años. Ingirió una dosis letal de ácido prúsico, el compuesto químico que se había sintetizado a partir del aceite empireumático inventado por el químico alemán Johann Conrad Dippel (1673-1734) y que se utilizó para crear el tinte azul de Prusia. La cruel ironía del asunto está en que se considera que este científico —que fue un sabio famoso en toda Europa, una especie de Steve Jobs de su época— fue el modelo que usó Mary Shelley para crear al doctor loco de su novela, pues Dippel nació, precisamente, en el castillo de Frankenstein en Darmstadt, al sur de Alemania.

Con todo, el relato seguía siendo un éxito porque casi todo el mundo creía que era obra de Byron, y los editores de media Europa —entonces y ahora— lo que querían era vender. Y Byron vendía. De hecho, no sirvió de nada ni la carta que Polidori publicó en un periódico de Londres reclamando la autoría, ni las de Byron renegando de la misma, y ni siquiera que el texto inacabado de El entierro también se publicara a finales de 1819. El vampiro seguía atribuyéndose a Byron y hasta Goethe llegó a proclamar que era “lo mejor” que había escrito el poeta inglés.

Caroline Lamb, la amante de Lord Byron, en un retrato de 1805. En su novela Glenarvon (1816) aparece por primera vez el nombre de Lord Ruthven como un trasunto de Byron.

Polidori había liberado al príncipe de las tinieblas y Lord Ruthven no iba a volver al sepulcro así como así. El traductor al francés del relato, Charles Nodier, escribió una especie de segunda parte del cuento llamada Lord Ruthven ou les vampires, que fue un éxito rotundo. Lo mismo hizo un inglés, James Robinson Planché, con su The Vampire, or the Bride of the Isles, y eso que Polidori aún estaba vivo entonces. En 1848, Ruthven reapareció en una novela sueca, Vampyren, de Viktor Rydberg; y en 1852 la luz de la luna volvió a revivirlo en una obra teatral del irlandés Dion Boucicault llamada The Vampire, a Phantasm. La maligna sombra de Ruthven se extendió mucho más, hasta el punto que Alejando Dumas reconoció que el protagonista de El conde de Montecristo, Edmundo Dantés, estaba inspirado directamente en el personaje de Polidori. En su última aparición, Lord Ruthven fue convertido en primer ministro del Reino Unido en la novela de Kim Newman El sanguinario Barón Rojo (1995).

Lord Ruthven no fue el único vampiro del siglo XIX, pero sin duda fue el primero en inglés y el principal en muchas otras cosas. Otras criaturas de la noche salidas de las tumbas como la necrófaga Aurelia de E.T.A. Hoffmann, la vampiresa lesbiana Carmilla de Sheridan Le Fanu, el terrible Otto Goetzi de Paul Féval, el invisible Horla de Guy de Maupassant, el sanguinario Varney de las penny dreadful de James Malcolm, la seductora Clarimonde de Téophile Gautier, el errabundo Melmoth del irlandés Charles Maturin o el vurdalak serbio Gorcha de Tolstoi no consiguieron amenazar el poder tenebroso de Lord Ruthven, quien reinó en los oscuros dominios de la literatura de horror durante casi cien años. Hasta que llegó otro personaje tan parecido a Ruthven en lo esencial que el desparpajo plagiador de su autor, Bram Stoker, casi mueve al sonrojo: el conde Drácula.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: