¿Encontraría a Cortázar? Tantas veces lo había imaginado asomándose al arco que da al Quai de Conti, viniendo por la rue de Seine, que la primera vez que puse el pie en París fue inevitable salir en busca de su sombra por ver si entre los dos éramos capaces de atisbar la silueta delgada de la Maga inscribiéndose en el Pont des Arts. La adolescencia no quiere entender aún de desencantos, y en los cuatro o cinco días que pasé merodeando por el Boulevard de Sébastopol, por el Forum de Les Halles, por ciertos recovecos del Quartier Latin o de Pigalle, me entregué al juego sin descanso de fingirme un Oliveira descreído en pos de una silueta difusa pero reconocible. No llevaba ningún mapa en el bolsillo, sí una brújula de varios cientos de páginas que viajaba conmigo en la mochila y a la que me asomaba de cuando en cuando, convencido de que la ciudad que tenía ante mis ojos era el laberinto que en la primera parte de aquel libro proponía una invitación al extravío y yo podía parecerme a cualquiera de los integrantes de aquel Club de la Serpiente y dejarme ir sin rumbo fijo por unas calles olorosas a jazz y días de lluvia. Me gustaba creer que andaba sin buscar nada, pero sabiendo que en realidad andaba para encontrarme. Que aquella primavera de 1997 en París era yo con mi vida frente a la vida de los otros.

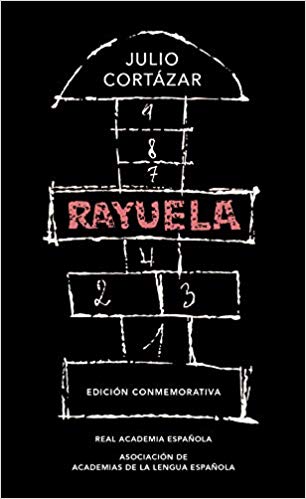

«Quiero escribir otra [novela], más ambiciosa, que será, me temo, bastante ilegible; quiero decir que no será lo que suele entenderse por novela, sino una especie de resumen de muchos deseos, de muchas nociones, de muchas esperanzas y también, por qué no, de muchos fracasos». Se lo escribió Julio Cortázar a Jean Barnabé el 17 de diciembre de 1958 y puede que sea el primer testimonio que existe sobre la génesis de lo que luego sería Rayuela. Un par de años más tarde, el 30 de mayo de 1960, confesaría al mismo corresponsal: «Escribo mucho, pero revuelto. No sé lo que va a salir de una larga aventura a la que creo aludí en alguna otra carta. No es una novela, pero sí un relato muy largo que en definitiva terminará siendo la crónica de una locura. Lo he empezado por varias partes a la vez, y soy a la vez lector y autor de lo que va saliendo.» Vuelve a haber noticias el 19 de agosto de ese mismo año: «El resultado será una especie de almanaque […]. Una narración hecha desde múltiples ángulos, con un lenguaje a veces tan brutal que a mí mismo me rechaza la relectura y dudo de que me atreva a mostrarlo a alguien, y otras veces tan puro, tan poco literario…». El libro vería al fin la luz el 28 de junio de 1963 y constituiría —junto con Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez, y La ciudad y los perros, de Mario Vargas Llosa— una de las piezas centrales del llamado boom latinoamericano.

No conozco a ningún joven que haya salido indemne de la lectura de Rayuela, igual que no salí yo cuando quise asomarme a sus vértigos en vísperas de mi primer viaje a Francia. Sí conozco a muchos lectores, entre los que me incluyo, que paladearon cierta amargura cuando volvieron a recorrer su endiablado tablero de dirección al cabo de los años y no hallaron en sus múltiples sentidos el mismo fulgor que les había epatado algunas décadas atrás. Tampoco mi segundo viaje a París —con más lecturas a cuestas, con otras experiencias en la mochila, con nuevas contradicciones asumidas y alguna que otra incertidumbre prendida en la conciencia— tuvo mucho que ver con el primero, acaso porque, mientras caminamos por las ciudades, ellas también nos recorren a nosotros, igual que los libros, de algún modo, nos leen también mientras los leemos.

Me pongo a pensar en la distancia que media entre la persona que yo era cuando leí por primera vez Rayuela y la que volvió sobre ella al cabo de más o menos veinte años, y aunque tengo más intuiciones que respuestas sí vislumbro en esas cartas de Cortázar alguna razón para explicar el desajuste. Pienso que Rayuela me gustó tanto porque se parecía, o quería que se pareciese, a mí. Porque también yo, al igual que la novela, era en aquellos años cada vez más remotos un ente en construcción, el actor principal de una trama cuyo único espectador era yo mismo, y si el libro me interpeló con tanta fuerza fue porque sus giros y requiebros tenían mucho que ver en aquello en lo que yo aspiraba a convertir mi propia vida. Pero del mismo modo que un lugar cambia mucho dependiendo de si se visita en soledad o se descubre de la mano de la persona amada, aquello que uno percibió nítido en su primera juventud se vuelve más borroso cuando se observa con los ojos de la madurez, y la Rayuela que me devolvió el paso del tiempo era una novela mucho menos atrevida, mucho más lineal pese a su vocación de saltimbanqui, inesperadamente desprovista de aquella chispa que tanto me había llegado a subyugar. Acaso porque los años hacen que uno pierda la capacidad de sorprenderse, en muchos tramos del viaje me sentía igual que el espectador que, ante la actuación de un mago, se aburre y bosteza porque, por azar o por impericia del prestidigitador, ha descubierto el truco.

No quiero que esto se interprete como un ataque a Cortázar —un escritor brillante cuyos cuentos siguen siendo obras maestras del género—, ni siquiera como una reconvención a la propia Rayuela, de la que tan buen recuerdo conservo pese a los estragos de la relectura. Uno no se puede desentender de determinados pasajes de su biografía, por mucho que ahora se arrepienta o le desagraden, ni debe perder la gratitud hacia aquello que, de una u otra forma, conformó o matizó su identidad. No me desentenderé de París, por mucho que me hayan quemado Notre Dame y las barandillas del Pont des Arts estén cubiertas de candados absurdos, ni por más que sospeche que la ciudad que veré cuando vuelva a ella se parecerá bien poco a la que vi cuando estuve allí por vez primera y los peldaños de Montmartre ascendían a ese lugar ignoto en el que cobran forma las ensueños. También, a mi manera, seguiré amando Rayuela, aunque ella ya no pueda armarme como me armó hace más de veinte años. Su propio autor la definió como «la experiencia de toda una vida y la tentativa de llevarla a la escritura». Quizás el distanciamiento progresivo forme parte de ese juego y quizá una nueva revisión, más distanciada en el tiempo, resucite el viejo brillo. El cielo, ya se sabe, no está sobre la tierra, sino en su superficie, y uno sólo puede acercarse a él con torpeza y a saltitos, igual que hacen los niños cuando, en el suelo de los parques, dibujan con una tiza las nueve casillas y se ponen a emular al bueno de Dante en su periplo por los nueve mundos que separaban el purgatorio del paraíso.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: