En los años ochenta, vivir en una localidad de la periferia de Madrid, hecho que probablemente pueda hacerse extensivo a poblaciones periféricas de otras grandes urbes, era habitar una suerte de limbo. Residir en estas localidades no era como hacerlo en una capital de provincia o en una ciudad que tuviera cierto carácter administrativo, pero tampoco era como vivir en un pueblo. Estos lugares, que contaban con una población de unos ciento cincuenta mil habitantes, no disponían de una oferta cultural como la de Madrid, aunque tampoco te obligaban a tener que desplazarte al Centro (como llamábamos los del barrio a Madrid capital) por falta de servicios. No obstante, dada la cantidad de población, tampoco contaban con la singularidad que tenían los pueblos de aquella España, por entonces, no-vacía. Esta carencia, esta falta de singularidad, se suplía con la idiosincrasia de los barrios: el barrio proporcionaba identidad. “Lo que importa es el barrio”, afirma el narrador de la novela.

Podría asegurar que hasta los veinte años no había pisado el Centro más de tres o cuatro veces: un par de Cortilandias siendo niño, una visita al rastro con mi padre, y una excursión con el instituto al Museo Arqueológico. ¿Cuántas veces había sentido la necesidad de ir al Centro en busca de algo que no tenía en el barrio? Ninguna. En el barrio no teníamos rastro, pero teníamos mercadillo; no teníamos Cortilandia, pero teníamos belenes vivientes en la plaza del ayuntamiento; no teníamos una enorme oferta cultural, pero teníamos cines, teatros y librerías suficientes. Nunca sentí que me faltase algo, el barrio me lo proporcionaba todo.

Dejé el barrio a los treinta años, quizás porque ya era hora de independizarse, y me fui a un barrio de otra población, pasé de un barrio de un pueblo del sur de la Comunidad de Madrid a un barrio de un pueblo del norte. Pero un barrio es un barrio, pensé.

Desde entonces, todas las semanas volvía a mi barrio a visitar a la familia, que continuaba (y continúa) viviendo en él. No sé si fue en la tercera visita, o en la quinta, aunque creo que se produjo la última vez que fue ayer, cuando comencé a ser consciente de la lejanía que había entre el barrio al que iba cada semana y el barrio en el que había crecido. Comencé a enumerar en un cuaderno los cambios que había sufrido el barrio: el descampado, la carretera, los jardines, urbanizaciones, los vecinos. Hice un recorrido visual por los bloques de pisos y repasé aquellos vecinos que aún vivían en el barrio. El barrio había progresado, había prosperado, pero aparentemente no para todos igual.

Esta inquietud comenzó a perseguirme hasta no poder quitármela de la cabeza, y pensé que lo mejor —oh, sorpresa— era escribir sobre aquella inquietud: cómo el progreso había impactado en los barrios de extrarradio y sus habitantes.

La primera decisión de cómo escribir aquello fue que el texto debía mostrar al lector esa visión con la que yo me había topado al irme del barrio y volver a él cada semana. Nada de tesis, nada de ensayos (para eso ya están Walter Benjamin o Giorgio Agamben, entre otros), solo que el barrio y los personajes mostrasen aquel cambio, y que el lector se formase su opinión sobre esto.

Las siguientes decisiones: la estructura, personajes principales, estilo del narrador, y un largo etcétera. Pero sobrevino un miedo: ¿no estaría turbia mi visión de lo que fue el barrio? Tuve el temor de caer en la nostalgia, y yo lo que quería era acercar la realidad, dentro de lo posible, de lo que fue el barrio, no quería una nostalgia enfermiza por la cual dibujase el barrio como un paraíso pretérito; pero tampoco quería mostrar el barrio como uno de los infiernos de Dante. Pospuse la escritura y pedí a algunas personas que me describieran cómo recordaban ellos el barrio:

El mayor recuerdo que tengo de mi barrio es el descampado, un lugar que abarcaba todo lo que estaba fuera de mis límites “legales”. Un trozo de tierra gigante, formado por multitud de montañas, de “huevos fritos”, como los llamábamos mi prima y yo. El descampado tenía cientos de ellos, gigantes, perfectos. ¿Quién podía haber creado tantos y tan bonitos? Y además… ¿quién se había molestado en introducir flores para darles todavía más color y belleza? Yo preguntaba a mi madre por aquellos “huevos fritos” con flores a diario, cada hora, cada vez que me cruzaba con ella en casa.

Un día, quizás ya harta de mis preguntas, mi madre me llevó hasta el límite de los bloques de pisos, al borde de la carretera —una carretera sin arcén, repleta de baches, castigadísima, donde tanta gente había perdido la vida—, me cogió de la mano y cruzamos juntas la carretera hasta el descampado. Me llevó junto a los “huevos fritos” y yo volví a preguntarle: ¿mamá que son estos huevos fritos con flores? Mi madre, con su voz dulce, me dijo que aquello que yo llamaba “huevos fritos” en realidad eran montoneras de escombros, y que aquellas flores tan bonitas, que crecían encima de las montoneras, eran amapolas.

Compramos un pisito en 1977. Pagábamos 8.000 pesetas mi marido y otras 8.000 pesetas yo. Nos casamos en 1978 y nos fuimos a vivir a nuestro pisito. El bloque tenía por delante jardines, y por detrás todo era descampado, un lugar repleto de hoyos y abandonado por el ayuntamiento. Recuerdo que nuestro hijo se caía continuamente cuando caminábamos por el descampado, se tropezaba con los baches, su madre y yo íbamos caminando y cuando queríamos darnos cuenta mirábamos hacia atrás y le veíamos caído en el suelo. Cuando llovía, el descampado se convertía en un barrizal, llegábamos a casa con los zapatos llenos de barro, en la temporada de lluvias el pisito estaba siempre lleno de arena.

Había un club de alterne en el que se producían multitud de peleas. También había mucha droga y demasiados yonquis, aunque estos formaban parte de la familia del barrio, porque eso era una de las mejores cosas del barrio, que todos nos ayudábamos, éramos como gran familia numerosa.

En verano, cuando el descampado estaba libre de barro, la gente del barrio jugaba al tenis y la petanca. Para el tenis se ataba una cuerda entre árbol y árbol y a dar raquetazos.

Años más tarde, en el descampado, hicieron aparcamientos, construyeron un parking subterráneo, donde nosotros compramos una plaza, un parque para perros y otro para los niños. Ya no hay barro ni hoyos. La verdad que ahora no tiene nada que ver con lo que fue.

Después, a través de los recuerdos y algunas historias, creé el barrio, mi barrio, el de La última vez que fue ayer, y posteriormente vino lo demás: escribir.

—————————————

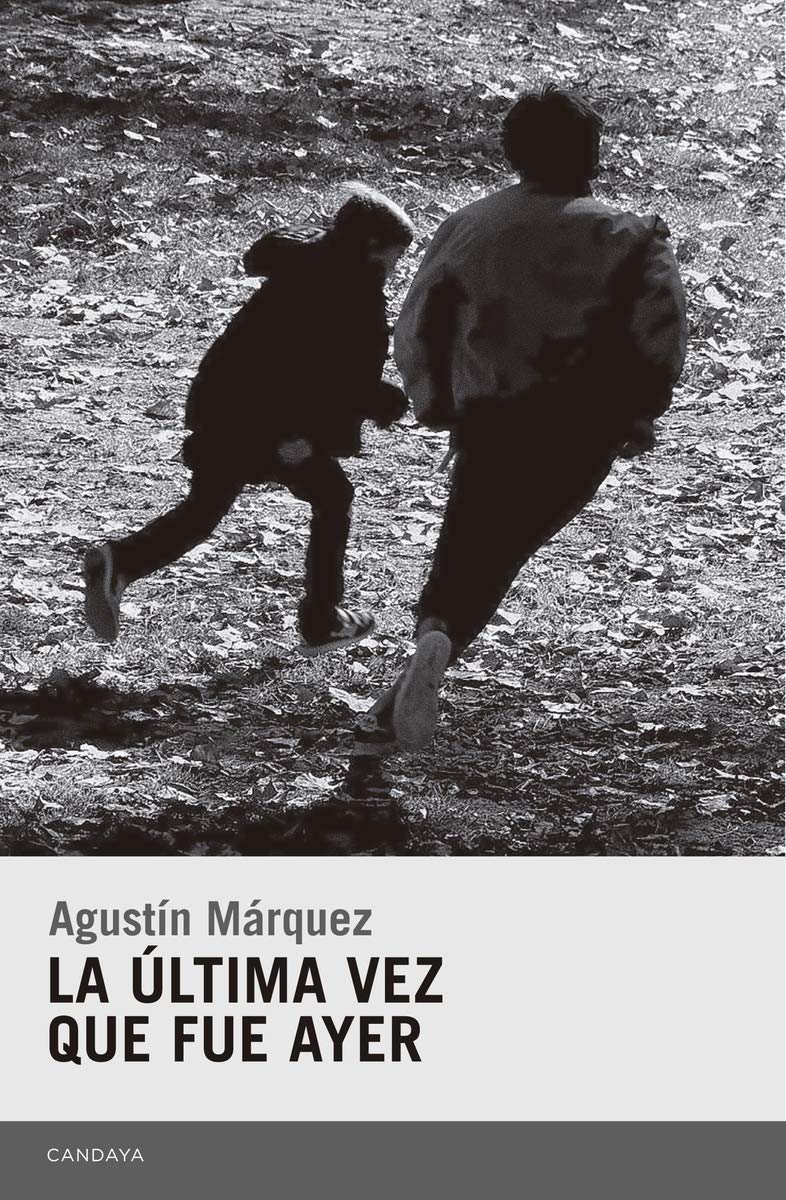

Autor: Agustín Márquez. Título: La última vez que fue ayer. Editorial: Candaya. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: