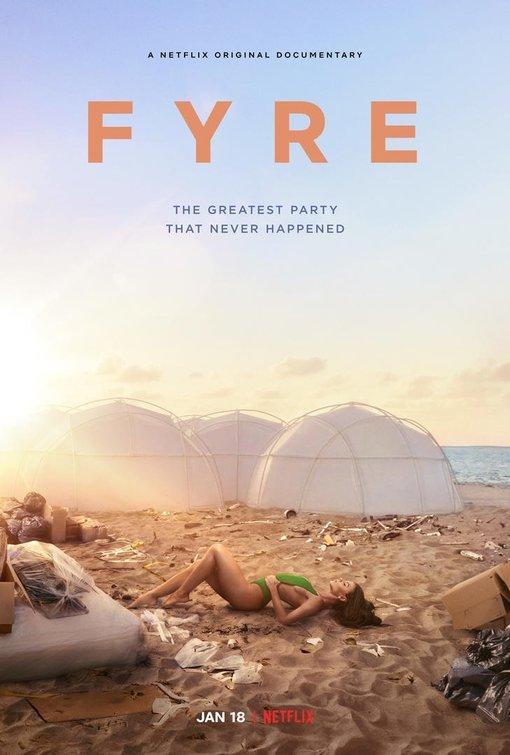

Fyre, lógico homónimo del documental, fue un fiasco de festival en Bahamas en abril de 2017. Se canceló el mismo día de su inauguración por el motín de los pocos asistentes que consiguieron aterrizar en la isla.

Fyre en la forma: otra producción de Netflix destinada al consumo rápido, al olvido perpetuo a minutos de los títulos de crédito. En el fondo: disociación definitiva entre la vida en las redes sociales y la real, sin likes de buena mañana. Porque estamos ante un reportaje icónico cuando seguro no lo pretendía. Las reflexiones apenas quedan apuntadas con el ritmo vertiginoso de la gran N, aquella que insiste en que su única competencia es el sueño, pero los hechos trascienden cualquier carencia de guion. Además, en estas fechas su visionado evoca el final del verano en concepto lírico, la luz menguante, los mediados de septiembre y el nuevo desengaño que jamás se había marchado.

Fyre, lógico homónimo del documental, fue un fiasco de festival en Bahamas en abril de 2017. Durante un año se promocionó como la fiesta para aquellos que solo pisan las zonas VIP tan en boga desde el inicio del milenio, mientras unos personajes con ínfulas gestionaban el evento igual que tenderos borrachos. ¿Resultado? Se canceló el día de su inauguración con el motín —poca violencia y largo recorrido— de los asistentes que consiguieron aterrizar en la isla.

Mucho antes de que todo se pudriese, cuando las lágrimas eran de risas, el empresario Billy McFarland y el rapero Ja Kul daban la exclusiva de su lanzamiento en el Web Summit de 2016. Un sarao de promoción tecnológica semeja el mejor punto de partida para mercadear la nada. Billy, tótem absoluto del reportaje y ese tipo de amigo que no sabes si te mereces, es un veinteañero que había triunfado con una tarjeta llamada Magnises, a la sazón medio de pago con membresía para ciertos eventos nocturnos de Nueva York, la ciudad que nunca duerme, pero en la que encontrar un after es cuestión de diez kilómetros y varios arcos de detección de metales. Con la cobertura económica de aquel trozo de plástico negro mate, letras cromadas y esquinas al pespunte, levantó la idea del festival, no tanto jarana como marca, ya que, de inicio, la denominación luego maldita sería una app para contratar músicos. Sin mayores presentaciones que esa, nos sitúan en una isla de Bahamas, antiguo refugio del cártel de Medellín, presuntamente comprada ad hoc para la fecha y todas las que vendrían después cada año. El paraíso es un apéndice de palmeras y arena torneada por agua de metacrilato. No obstante, la imagen extática también resulta premonitoria: ningún tipo de suministro para un festival de seis mil personas. Pero sí los tiene para sesenta, los del verdadero Fyre, a mi juicio, que es la fiesta privada de los promotores con modelos a golpe de Moët Chandon Rosé, motos de agua, tres yates avanzando en V y una mansión minimalista como concepto posible y centro de operaciones. El montaje de la farra está, simplemente, a otro nivel, pues a partir de su publicidad empieza el desastre, que el espectador contempla con vergüenza ajena y sonrisa a media asta.

La cámara se ancla entonces a unas pocas salas donde iremos escuchando los testimonios de, se entiende, los promotores que atizan a los que prefieren no salir en vídeo. Y nunca defraudan. Lucen como becariado de Silicon Valley con un punto canallita, ese tipo de personas que no sabes bien a qué se dedican, pero que siempre rondan el término community manager. Sus discursos, desde la entonación hasta la última letra, son pura ambrosía. Descubrimos enseguida que la isla nunca fue comprada; que se ven obligados a cambiar de enclave por citar a Pablo Escobar en un vídeo publicitario y, a cambio, eligen el lugar más concurrido de Bahamas con la celebración de una regata; que nadie sabe cómo, cuándo y por qué se están contratando a los artistas; que las villas de lujo se acaban convirtiendo en tiendas geodésicas de campaña que no se pueden mojar; y, por supuesto, ni tan siquiera tienen capacidad para trasladar allí a la legión con las carísimas entradas. Todo sale mal en un matiz tragicómico que es la baza de la historia. Insisto, ¿las tiendas geodésicas de campaña no se podían mojar? Pues diluvia la noche anterior. Tampoco hay otra perspectiva desde la que explicar que un gerifalte isleño secuestre los barcos con el agua potable y, brillante idea de los promotores, los vayan a salvar por una felación. El héroe de la misión deja un relato que casi supone el clímax del metraje hasta que, giro shakespeariano, el gerifalte echa cuentas y prefiere quedarse con el dinero. Sin embargo, también hace un mal movimiento, porque se queda solo con la promesa del dinero. Y aquí todas las promesas son frágiles.

La gran parranda del día de autos es tan ominosa como se preveía, aunque el espectador, liberado a estas alturas de cualquier empatía con la recua de caricaturas, quiere que termine lo peor posible. La primera crítica certificada es el vídeo de una influencer desde el avión, igual que todos los que cogemos usted y yo, que los traslada a Bahamas: “Así deben de viajar los de billetes low class”. Y de ahí, sí, hasta el infinito. Una machada tras otra, nos hundimos en el lodazal sociológico. Entre aquellos lloros online mi preferido es el que consigue que Fyre se convierta en chiste viral cuando todavía no se adivinaba la cancelación: una foto de un sándwich. Chico cualquiera sube a Instagram la imagen de un emparedado en un envase de poliestireno y descubre que el catering de lujo resulta una loncha de queso prensada por rebanadas de pan ultrarefinado. En consecuencia, los hashtags de Fyreexpierence con musculados en jetski, modelos arremolinadas en la cubierta del yate o aquel DJ pinchando sobre una piscina angulosa claudican ante la realidad sin filtros Valencia. Con todo fuera de control y las luces estroboscópicas ya apagadas, los promotores escapan de la isla la primera noche para enfrentar demandas millonarias en Estados Unidos por la suspensión del festival.

El último cuarto de cinta gira alrededor de un Billy McFarland en litispendencia y ya metido a tramposo reconocido en un negocio de venta de entradas, VIP, cómo no, aunque el documental ha perdido interés. La tragedia de las élites se ha consumado y que él firme seis años de prisión no deja de ser un final gris para esta reflexión homérica. Incluso el muchacho saca rentabilidad en otra producción paralela llamada Fyre Fraud, de menor calado en el montaje, pero en la que concede una entrevista donde no deja ni medio titular. Siempre hubo festivales desastrosos. Incluso algunos, como Woodstock, lograron incorporar el drama a su marca, aunque, he aquí un titular completo, estamos ante el primero en el que la idiocia es el absoluto génesis y final de todo.

Quizá, leyendo entre algunas líneas, Billy McFarland no fue un estafador en el sentido penal de la palabra. Su equipo le ofreció decenas de oportunidades para recoger cable y salvar la marca, el evento y el uniforme naranja que ahora viste. Aquel empeño en continuar con un espectáculo sentenciado ignoró la sabiduría popular sin pulsera VIP, la que se aplica en las verbenas desde tiempos primordiales: lo importante de las fiestas no es llegar, sino marcharse a tiempo. Sería casi divertido hasta que nos damos cuenta de algo mucho más pavoroso, de que la diferencia del Fyre de las redes sociales con el Fyre verdadero es la diferencia de nuestras vidas en imágenes tomadas durante un milisegundo y las que tenemos antes y después de compartirlas en una aplicación.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: