Un creyente diría que el ser humano es el Elegido, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza. Charles Darwin, por el contrario, argumentaría que no es más que un espécimen un poco raro, hijo de la casualidad y del azar.

Sin caer en el antropocentrismo, me atrevería a afirmar que al menos de puertas adentro sí que somos una especie privilegiada. En nuestro querido planeta Tierra son conocidas alrededor de dos millones de especies orgánicas, y cada año se descubren unas 200.000 más. Algunos calculan que en realidad compartimos planeta con cinco o seis millones de especies animales y vegetales.

El ser humano destaca sin duda entre estas especies y puede que de verdad sea superior a todas ellas, aunque, en realidad, destacar no es sinónimo de ser el mejor. En muchas de las capacidades que la naturaleza ha regalado a los seres vivos no siempre somos los mejores.

No somos en absoluto los mejores en cuanto a percepción sensorial; de hecho, nos mostramos bastante mediocres en esta disciplina.

La vista humana solo cubre una porción ridícula del espectro luminoso. Por debajo se nos escapan los rayos gamma, un trillón de veces más cortos en longitud de onda que el segmento visual humano, y por encima las ondas de radio, un trillón de veces más largas. Muchos animales son capaces de percibir un espectro sensiblemente más amplio que el de los humanos.

En escalas minúsculas de ondas, las mariposas, por ejemplo, pueden localizar polen y néctar detectando patrones de luz ultravioleta. Algunos mamíferos poseen también cualidades similares.

En términos de agudeza visual, no hay duda de que animales como el águila, el gato o el gecko están muy encima del ser humano.

En cuanto a capacidad auditiva, detectamos solo los sonidos dentro de una banda entre 2.000 y 25.000 Hz. Por encima, los murciélagos tienen una percepción mucho más desarrollada y lo mismo sucede con los elefantes más allá del límite inferior.

El ser humano tiene quizás el olfato más pobre del reino animal, y no hablemos de su incapacidad para detectar la electricidad, como hacen las anguilas o los siluros (salvo cuando tropezamos con un enchufe y sufrimos una descarga); o el campo magnético, como las aves; o los marcadores químicos, tan empleados por animales y plantas para comunicarse.

Cuando éramos muy jóvenes, en casa y en el colegio nos decían que ese carácter diferenciador del ser humano sobre el resto de las especies lo propiciaba algo que llamábamos alma. Los humanos teníamos alma y el resto de los seres vivos no.

El alma se manifiesta en el ámbito terrenal fundamentalmente a través de dos atributos esenciales que siempre se han considerado muy humanos: la consciencia y el libre albedrío.

La consciencia es esa capacidad que tenemos de entender la realidad, de experimentar emociones y de albergar sentimientos, a diferencia del resto de las criaturas, que se mueven solo por instintos.

Ante lo tajante de la sentencia anterior yo me pregunto cómo se puede medir, valorar o juzgar la consciencia de los animales. ¿Quién es capaz de experimentar lo que cualquier ser ajeno siente, ni siquiera cuando se trata de un humano, con el que podemos comunicarnos fácilmente?

¿Cómo cabe estar seguro de que cuando siento frío mi sensación es la misma que la que experimentas tú, querido lector, en idénticas circunstancias? Los dos podemos afirmar que tenemos frío, pero, ¿sentimos lo mismo?

¿Cómo se puede saber si cuando dirijo mis ojos hacia donde tú estás mirando, lo que veo es lo mismo que ves tú? El «ancho de banda» de nuestro canal visual es incapaz de transmitir al cerebro la cantidad de información que necesita para componer esa imagen tan nítida y perfecta (en altísima resolución) del entorno que ahora mismo estamos viendo. Esta imagen es en realidad el resultado de una reconstrucción subjetiva que hace el cerebro, a partir de un boceto que recibe por el canal visual y de recuerdos e información adicional acumulada en experiencias previas. El resultado es una visión subjetiva y distintas versiones de una misma escena para cada sujeto.

Si es imposible estar seguro de que las percepciones (lo que se ha dado en llamar qualia) sean idénticas en todos nosotros, ¿podemos entonces juzgar lo que sienten criaturas de otras especies?

El pollo y la pala

Hablemos ahora del libre albedrío, de la capacidad de tomar decisiones consciente y libremente. Que nadie se escandalice si digo que el libre albedrío podría ser solo una fantasía de nuestro cerebro.

El neurólogo norteamericano Benjamin Libet, profesor de la Universidad de California, realizó en la década de los 70 diversos experimentos con sujetos, intentando relacionar acciones motoras (acciones simples, como pulsar uno u otro botón) con la activación de la zona del cerebro de donde emanan las órdenes correspondientes.

El profesor Libet demostró que el cerebro se activa casi medio segundo antes de que el individuo tome conscientemente la decisión de ejecutar la acción, como si fuera el cerebro el que en realidad toma la decisión, «convenciendo» después a la consciencia del sujeto de que la elección ha sido suya.

El sicólogo, y también profesor de la Universidad de California, Michael Gazzaniga realizó posteriormente otros experimentos que parecían corroborar esta teoría. Sus trabajos se centraron en la influencia colaborativa entre los dos hemisferios cerebrales.

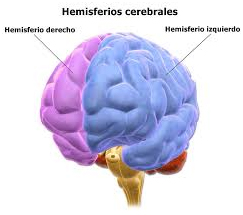

El cerebro humano, efectivamente, está dividido en dos hemisferios (derecho e izquierdo), ambos unidos mediante un manojo de 250 millones de conexiones neuronales (axones) denominado cuerpo calloso. Los dos hemisferios trabajan en paralelo de forma sincronizada; el izquierdo controla los sentidos y capacidades motoras del lado derecho del cuerpo, en tanto que el derecho hace lo propio, controlando los del lado izquierdo.

Algunas capacidades específicas residen en uno solo de los hemisferios (por ejemplo, la interpretación del lenguaje se ubica en el hemisferio izquierdo), aunque el cerebro es sorprendentemente «plástico» y si una zona sufre un daño irreversible, sus funciones son transferidas inmediatamente a otra zona sana. Se conocen no pocos casos de personas que han perdido totalmente uno de sus hemisferios cerebrales y son sin embargo capaces de realizar todas sus funciones solo con el otro, sin experimentar apenas merma.

En circunstancias normales, como apuntaba antes, ambos hemisferios trabajan en paralelo y sus actividades se sincronizan a través del cuerpo calloso. A todos los efectos, es como si formara parte de un único bloque.

El profesor Gazzaniga trabajó con sujetos con el cuerpo calloso truncado, consecuentemente con sus hemisferios cerebrales aislados el uno del otro. A pesar de ello, estos individuos manifestaban una conducta normal y aparentemente no se veían privados de ninguna capacidad en su vida normal.

Ray Kurzweil, en su libro Cómo crear una mente, relata de esta forma tan ilustrativa la experiencia del profesor Gazzaniga en uno de sus experimentos:

«Gazzaniga y sus colegas mostraron al campo visual derecho de un paciente con cerebro dividido una foto de la pata de un pollo (que por tanto era vista por su hemisferio izquierdo) y una escena nevada al campo visual izquierdo (que por tanto era vista por su hemisferio derecho). Después se le mostró una serie de fotografías de manera que ambos hemisferios pudieran verlas. Se le pidió al paciente que escogiera una foto que tuviera relación con la primera fotografía. La mano izquierda del paciente (controlada por su hemisferio derecho) señaló la fotografía de una pala, mientras que su mano derecha señaló la fotografía de un pollo. Hasta el momento todo iba bien, los dos hemisferios actuaban independientemente y con buen juicio. «¿Por qué has escogido esta?» preguntó Gazzaniga al paciente, el cual contestó verbalmente (bajo el control del centro lingüístico de su hemisferio izquierdo), «obviamente, la pata del pollo le corresponde al pollo». Pero entonces el paciente bajó la mirada y al notar que su mano izquierda señalaba la pala inmediatamente explicó (de nuevo bajo el control del centro lingüístico del hemisferio izquierdo) «pero se necesita una pala para limpiar el gallinero».

Resulta fascinante: el hemisferio izquierdo no tiene ni idea de por qué el individuo ha señalado la foto de la pala (la decisión había sido tomada por el otro hemisferio). Sin embargo, de forma inconsciente, hace suya la decisión y se inventa una explicación.

Blanco y en botella

¿Es posible que el cerebro nos trate siempre de esta manera? ¿Que sea alguna parte remota de él quien tome las decisiones de forma transparente a nuestra consciencia y nos haga creer que las hemos tomado de forma consciente?

Recapitulemos: si la consciencia y el libre albedrío no parecen ser suficientes para otorgarnos ese carácter diferencial, ¿qué es lo que nos hace realmente especiales frente a las otras especies?

La respuesta es bien simple: nuestro neocórtex.

El neocórtex es esa capa rugosa, llena de pliegues, que recubre todo el cerebro y que queda al descubierto cuando el forense del CSI abre el cráneo de la víctima en la mesa de autopsias. Tiene un espesor de entre 2 y 4 mm y representa casi el 90% de la materia cerebral. Está constituido por decenas de miles de millones de neuronas interconectadas entre sí formando una red.

En él se ejecutan las funciones cerebrales superiores (generación de órdenes motoras, percepción sensorial, consciencia, lenguaje, etc.) y su evolución en los mamíferos ha hecho posible en ellos el desarrollo de funciones cognitivas diferenciales. Los humanos disponemos, a diferencia del resto de los mamíferos, de una prominente frente y mayor volumen craneal, lo que nos permite albergar un lóbulo frontal que aumenta el volumen total del neocórtex.

Evidentemente, el mayor volumen craneal con el que la naturaleza nos ha dotado facilita también al ser humano una capacidad de razonamiento superior. De alguna manera habría de compensar los no pocos inconvenientes que por desgracia este órgano voluminoso también conlleva (que pregunten a nuestras sufridas mujeres en el momento del parto).

Es innegable que el ser humano dispone de una inteligencia y una capacidad de razonamiento privilegiada, pero eso no significa que los animales carezcan en absoluto de ellas. Tropezamos de nuevo con el tópico del comportamiento animal basado en instintos.

No hace muchos días, observaba a través de la ventana de mi salón a una urraca que pululaba sobre el césped de un jardín vecino. De repente encontró algo y comenzó a picotearlo. Desde la distancia me pareció que se trataba de un trozo de embutido, procedente sin duda de la merienda de alguno de los muchos niños que habitualmente juegan por allí.

Cuando sació su apetito, el pájaro cavó con su pico un pequeño hoyo, depositó allí los restos del banquete y los tapó con tierra. En aquella improvisada despensa tendría sin duda a buen recaudo su reserva de comida para una próxima ocasión. Me resisto a creer que este comportamiento no sea perfectamente razonado.

La inteligencia privilegiada de nuestra especie es una gracia que debemos al neocórtex, pero no es la más determinante. Se trata sin duda de la derivada segunda de un atributo mucho más importante que también hemos recibido de él: la facilidad de aprendizaje.

Especies como los reptiles, las aves o los peces pueden tardar siglos en aprender lo que un sujeto con neocórtex aprende en horas.

Las neuronas del neocórtex aprenden mediante un sistema jerárquico de reconocimiento de patrones (imágenes, sonidos, sensaciones táctiles, etc.). En un determinado nivel de la red neuronal existen neuronas capaces de reconocer, pongamos el caso, botellas, otras reconocen líquidos y otros colores. Cuando se muestra al individuo una botella con un líquido blanco, este primer nivel neuronal informa al siguiente en la jerarquía: botella, líquido, blanco. El segundo nivel interpreta: BLANCO Y EN BOTELLA, LECHE.

Las neuronas se especializan de esta manera en el reconocimiento de patrones en distintos niveles jerárquicos. Cuando se presenta ante ellas un nuevo patrón (sea del nivel que sea), lo interiorizan y a partir de ese momento serán capaces de reconocerlo siempre.

En definitiva, lo que diferencia a los humanos del resto de los organismos vivos, lo que nos convierte en seres privilegiados, es una mezcla de atributos surgidos al azar de la evolución. Por encima de todo y en primer lugar, un gran cerebro, con un neocórtex adaptado para el reconocimiento de patrones que nos permite aprender rápidamente y desarrollar con ello una inteligencia avanzada, así como una mayor capacidad de supervivencia y de adaptación al entorno.

Es cierto que el ser humano no está especialmente preparado para percibir la realidad que le rodea porque tiene unas capacidades sensoriales limitadas, pero su inteligencia le ha permitido crear tecnología para modularla de acuerdo a sus intereses y explicarla mediante relaciones causa-efecto: conocemos la composición química de la materia, sabemos cuándo apareció la vida en la Tierra, cómo funciona nuestro cuerpo; somos capaces de predecir acontecimientos, etc.

Además del neocórtex, la evolución nos ha regalado también otros atributos que han sido esenciales para colocarnos en el lugar privilegiado que ocupamos: unas manos con dedos suficientemente flexibles para crear y manipular objetos y herramientas, una orientación basada en la vista y el oído, una conducta social, una civilización basada en el lenguaje simbólico y la cultura, etc.

¿Qué sucede si salimos ahora de casa y echamos un vistazo por ahí fuera? ¿Ocupamos también un lugar de privilegio en la inmensidad del cosmos?

Mi casa. Teléfono

Desde el cielo nos contemplan cien mil millones de galaxias y trillones de sistemas solares. La Tierra no es más que una minúscula mota de polvo en un extremo de la Vía Láctea.

A pesar de todo, desde antiguo se ha compartido la idea de que nuestro planeta y nosotros mismos éramos especiales en el universo. De una u otra forma, existía una creencia colectiva de que éramos importantes en el esquema superior de las cosas. Fue Giordano Bruno, en el siglo XVI, quien quiso abrirnos los ojos al sugerir que el Sol no era sino una estrella más, como cualquiera de las que se observan en el cielo, en las noches despejadas de verano (esto le costó la hoguera en 1600).

En términos cósmicos nada parece indicar que tengamos alguna importancia; contemplando la escala del cosmos, resulta difícil pensar que nuestra existencia aquí en la Tierra desempeñe un papel importante. Sin embargo, para emitir un juicio definitivo, deberíamos tratar de encontrar alguna referencia extraterrestre con la que compararnos.

A mí no me cabe duda de que existen en el universo otros planetas con vida (se han descubierto ya casi un millar de exoplanetas —planetas fuera de nuestro sistema solar— capaces de albergarla), pero me tiembla un poco la voz al hablar de vida avanzada y de civilizaciones inteligentes, como la nuestra o superiores.

Si en la Tierra ha sido posible el desarrollo de una especie inteligente y una civilización más o menos «avanzada», ¿qué razón habría para negar esa posibilidad a algún otro lugar remoto del universo? La cuestión probablemente no es si sí o si no, sino cuándo.

Las especies perduran en la Tierra uno o dos millones de años y las civilizaciones nacidas en el seno de una especie inteligente podrían pervivir (aquí no hay experiencia a la que mirar), pongamos, unos 300.000 años. Estos 300.000 años, frente a casi 14.000 millones de años de existencia del universo suponen un pequeño intervalo de tiempo del 0,0021%. La probabilidad de que, dentro de aquel tiempo cósmico, dos civilizaciones inteligentes coincidan en un intervalo de tiempo tan pequeño es minúscula (tan minúscula como 0,00000005%). Ahora bien, si corregimos el cálculo teniendo en cuenta los trillones de planetas del universo, y entre ellos los billones de planetas que posiblemente podrían albergar vida, la probabilidad resultante alcanzaría valores ya no tan insignificantes.

Antes de lanzarnos a buscar civilizaciones extraterrestres, nos queda otro pequeño problema que resolver: el sistema solar más cercano dista 4,5 años luz de la Tierra. Con la tecnología actual tardaríamos entre 150.000 y 200.000 años en llegar a él, y en el caso hipotético de que fuéramos capaces de viajar a la máxima velocidad permitida por las leyes del universo (la velocidad de la luz), tardaríamos 4,5 años en llegar. Y estamos hablando de los exoplanetas más próximos a nosotros.

Es cierto que las matemáticas de Einstein, en su teoría de la relatividad, dejaban la puerta abierta a pliegues del espacio-tiempo que permitirían acortar las distancias intergalácticas (algo así como cuando doblamos una hoja de papel para acercar dos esquinas opuestas), pero todo esto suena todavía a ciencia ficción.

Parece que no tenemos más remedio que olvidar nuestro empeño —de momento— en encontrar por ahí fuera un espejo en el que mirarnos, de manera que habrá que recurrir a lo que buenamente tengamos a nuestro alcance.

¿El hombre es algo insignificante en la inmensidad de universo? Veamos: su estatura, entre 1 y 2 m, está más o menos en el centro del intervalo entre 10-35 m, que es el espacio más pequeño concebible (la conocida como longitud de Planck), y 1027 m, que corresponde al diámetro del universo observable. ¡Vaya! No estamos tan mal; al menos en tamaño no somos tan insignificantes.

Hablemos ahora de la existencia del ser humano: vivimos unos 80 años, que, comparados con los 1,4×1010 años de tiempo de vida del universo y los 10-43 segundos que tarda la luz en recorrer la longitud de Planck (el intervalo de tiempo más pequeño en el que cabe pensar), la verdad es que estamos más cerca del extremo superior que del inferior.

Objetivamente hablando, no parece que seamos tan insignificantes en el concierto global del universo. Así piensa el conocido y reconocido físico inglés y profesor emérito de la Universidad de Oxford Roger Penrose, quien dijo una vez a este respecto: «La gente habla de lo efímera que es la existencia humana. Sin embargo, no es tan efímera como se dice. Existimos, en escala, más o menos el mismo tiempo que el universo».

Para consuelo de aquellos que a pesar de todo siguen creyendo que somos insignificantes, digamos que quizás no sea tan malo ser minúsculo. En más de un relato de ficción se han recreado las ventajas de ser pequeño viviendo en un mundo enorme. Mirad, por ejemplo, la película de Matt Damon Downsizing (Una vida a lo grande, en español) o, quizás algo más serio, leed el relato Micromégas de Voltaire.

Interesante…