Se abre el telón y aparece un escenario disfrazado de taberna. Supuestamente, nos encontramos en algún lugar de Sevilla y corre el año de 1545, lo que significa que el reinado de Carlos I está a punto de expirar. En el establecimiento bulle una intensa algarabía porque se celebra la noche de carnaval y un enmascarado que ocupa en soledad una de las mesas no tarda en lamentar el ruido que le impide concentrarse en la tarea epistolar que le ocupa recitando unos versos ya célebres:

¡Cuál gritan esos malditos!

Pero ¡mal rayo me parta

si en concluyendo la carta

no pagan caros sus gritos!

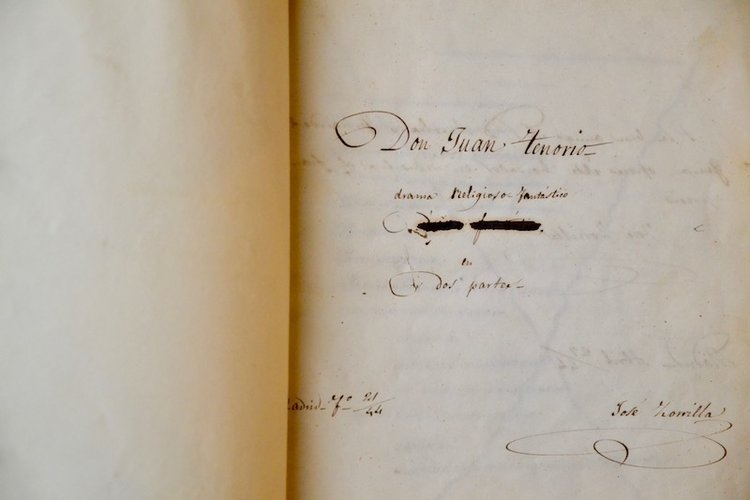

Se trata del arranque de Don Juan Tenorio, la obra teatral que José Zorrilla dio a conocer en 1844 y tradicionalmente se representa por las fechas de Todos los Santos en los teatros españoles. Pese a no tratarse de un autor bendecido por el canon —muchos lo consideran un simple canalizador de los tópicos más típicos del Romanticismo—, pocas dramaturgias han calado en el imaginario colectivo con la fuerza con que lo hizo el «drama fantástico-religioso» en dos partes en el que se anudan romances celestiales y conversiones enfervorizadas. Era su peculiar visión de un mito al que se reconocen dos antecedentes más o menos reales —uno el de Miguel de Mañara, reconocido pecador de la Sevilla del XVII que al final de su vida se lamentaría con gran arrepentimiento por sus correrías, y otro el de Jacobo de Grattis, aquel madrileño al que apodaban Caballero de Gracia— y que daba cuerpo a la figura del seductor temerario que no se atenía a ningún tipo de normas y destinaba todas sus acciones a la persecución de sus propios placeres, que casi siempre procuraban alguna humillación ajena. Aunque en el terreno literario sus precedentes más reconocibles se pueden encontrar en El infamador, de Juan de la Cueva (escrita en 1581), y El Hércules de Ocaña, de Luis Vélez de Guevara, se tiene por aceptado que el arquetipo se consolidó en la pluma de Tirso de Molina —que junto a Lope y Calderón conforma la gran triada dramática del Siglo de Oro—, quien en El burlador de Sevilla y convidado de piedra (1630) sentó el patrón que seguirían en las centurias siguientes los autores que dieron en explorar eso que ha dado en llamarse donjuanismo. Se ha apuntado la posibilidad de que tampoco le corresponda a Tirso todo el mérito, porque no pocos estudiosos han apreciado en su texto influencias de una obra titulada Tan largo me lo fiais que había representado en Córdoba allá por 1617 la compañía de Jerónimo Sánchez y cuyo libreto —tras ser sometido a pruebas de carácter histórico, estilístico y métrico— algunos atribuyen al escritor Andrés de Claramonte, aunque haya quienes aseguran que se trata de una primera versión de El burlador pergeñada por el propio Tirso.

Sea como fuere, el personaje y su historia hicieron fortuna y pronto comenzaron a surgir nuevas visiones sobre las andanzas libertinas de una figura que venía a encarnar los mayores vicios morales. Lo hizo el gran Molière en su Dom Juan ou le festin de pierre (1665) y lo siguió Antonio de Zamora en No hay deuda que no se cumpla ni plazo que no se pague (1713), no mucho antes de que Claudio Goldoni diera a conocer su Don Giovanni Tenorio (1735). También Lorenzo da Ponte, libretista de Mozart, se sintió seducido por el mito hasta el punto de recrearlo en Don Giovanni (1787), y hasta Lord Byron le dedicó el inconcluso Don Juan que redactó entre 1819 y 1824. Hubo otros autores que, en vez de ceñirse a los parámetros prefijados, tomaron la figura del Tenorio como base para nuevos personajes. Fue el caso de Choderlos de Laclos, quien se sirvió del arquetipo español para engendrar al vizconde de Valmont que protagonizó Las amistades peligrosas, o del Lovelace que Samuel Richardson puso a andar por las páginas de Clarissa Harlowe. Don Juan triunfaba en el extranjero, pero dentro de su propia tierra tampoco cesaban las reinterpretaciones, como pone de manifiesto el Félix de Montemar creado por Espronceda en El estudiante de Salamanca.

El Don Juan Tenorio de Zorrilla —que, según su propia confesión, escribió el texto por encargo de una compañía de teatro— no se conformó con recrear el mito, sino que le dio una vuelta de tuerca. Cabe señalar que el autor vallisoletano manifestó en esa obra una rotunda declaración de los principios que le venían acompañando desde unos años antes y que, resumidos, defendían el abandono de los modelos franceses que tanto imperaban en España desde la Ilustración para regresar a los usos del Siglo de Oro en busca de una autenticidad que se habría ido perdiendo. Como apreció Luis Fernández Cifuentes en el estudio que preparó para la edición de la Real Academia Española, su drama fantástico-religioso en torno a Don Juan y doña Inés «puede no ser la muestra mejor acabada de este fenómeno, pero sí la más radical, la más estremecedora, quizá la más incisiva». Es, además, un replanteamiento de cuanto el donjuanismo había significado. Hasta la irrupción de Zorrilla, Don Juan era un malvado sin tapujos que siempre se las arreglaba para ocultar ante los demás su verdadera condición. Conseguía todo cuanto se proponía, principalmente engañar a las mujeres, y se defendía luego de los hombres con absoluta impunidad hasta que la intervención de un agente externo —por lo general el rey, o Dios, o ambos— restablecía el deseable orden de las cosas. El Don Juan que se inventa Zorrilla, en cambio, es un personaje complejo que a medida que avanza el drama se enamora sinceramente y se acaba arrepintiendo de sus fechorías, y es justamente esa evolución moral —y no la enumeración de sus trampas y engaños— lo que constituye la verdadera acción de la obra, el motor que la mueve y en torno al cual van girando los sucesivos personajes. Quizá ese viraje tan drástico tuvo algo que ver —junto con un reparto no muy apropiado y ciertos problemas escénicos— en la aceptación tibia que conoció la obra en su estreno. El Tenorio languideció durante tres lustros en un segundo plano hasta que el actor Pedro Delgado se hizo cargo del Teatro del Príncipe y quiso retomar las presentaciones del texto, programando funciones en el mes de noviembre y obteniendo un éxito sonoro que comenzó a instaurar la tradición de llevar a las tablas el libreto en el undécimo mes del año. La aceptación popular tuvo su antítesis en los reparos que una parte de la intelectualidad mostró siempre hacia la obra, si bien el modelo original siguió incorporándose al acervo de lautores que empezaban a representar tendencias bastante alejadas del romanticismo, como Leopoldo Alas Clarín, que tejió a partir del Don Juan al Álvaro Mesía que situó en uno de los vértices del triángulo amoroso que vertebra La Regenta.

De hecho, la mejor prueba del éxito del Tenorio —es decir, de la reinvención donjuanesca urdida por Zorrilla— es el modo en que inspiró nuevas obras que, a su manera, se terminaban posicionando a favor o en contra. Hubo varias parodias —como la que Valle-Inclán llevó a cabo en Las galas del difunto o una escenificación que idearon Lorca y Buñuel en la Residencia de Estudiantes—, aproximaciones no exentas de un cierto carácter crítico —que firmaron autores como Ramón Pérez de Ayala, José Ortega y Gasset, Arturo Farinelli, José Ortega y Gasset o Gregorio Marañón— y abordajes novelescos o cinematográficos —hay que reivindicar la espléndida Don Juan de Gonzalo Torrente Ballester o la estimable Don Juan en los infiernos de Gonzalo Suárez— que convivieron con el apogeo constante del que nunca se ha apeado del todo la obra de Zorrilla. Aun hoy, cuando el Halloween les va comiendo poco a poco la tostada a algunas de las tradiciones vinculadas a las fechas de conmemoración de los difuntos, abundan las representaciones del Tenorio por los escenarios españoles, por muy vetusto o trasnochado que se considere a su responsable. Francisco Rico, que estableció que «el placer de la ficción combina siempre, aunque en proporciones variables, un grado de creencia en la realidad del mundo fingido y un grado de conciencia de su carácter meramente discursivo», y por lo tanto tiene que ver con su «capacidad de ocasionar a un tiempo identificación y distancia», consideró que el Don Juan Tenorio de Zorrilla constituye un modelo ejemplar en lo que se refiere a la «adhesión emotiva y el rechazo intelectual», tanto por el equilibrio que se da entre los dos impulsos como por la simultaneidad con que ambos se hacen patentes en la obra. Quizá por eso se sigan llenando los teatros cada vez que sus carteleras anuncian la presencia sobre ellos de Don Juan y doña Inés, y quizá por eso aún haya estremecimientos en las butacas cuando el seductor que se dispone a embocar su inesperado calvario recita, furioso, aquello de «Clamé al cielo, y no me oyó. / Mas, si sus puertas me cierra, / de mis pasos en la Tierra / responda el cielo, no yo.»

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: