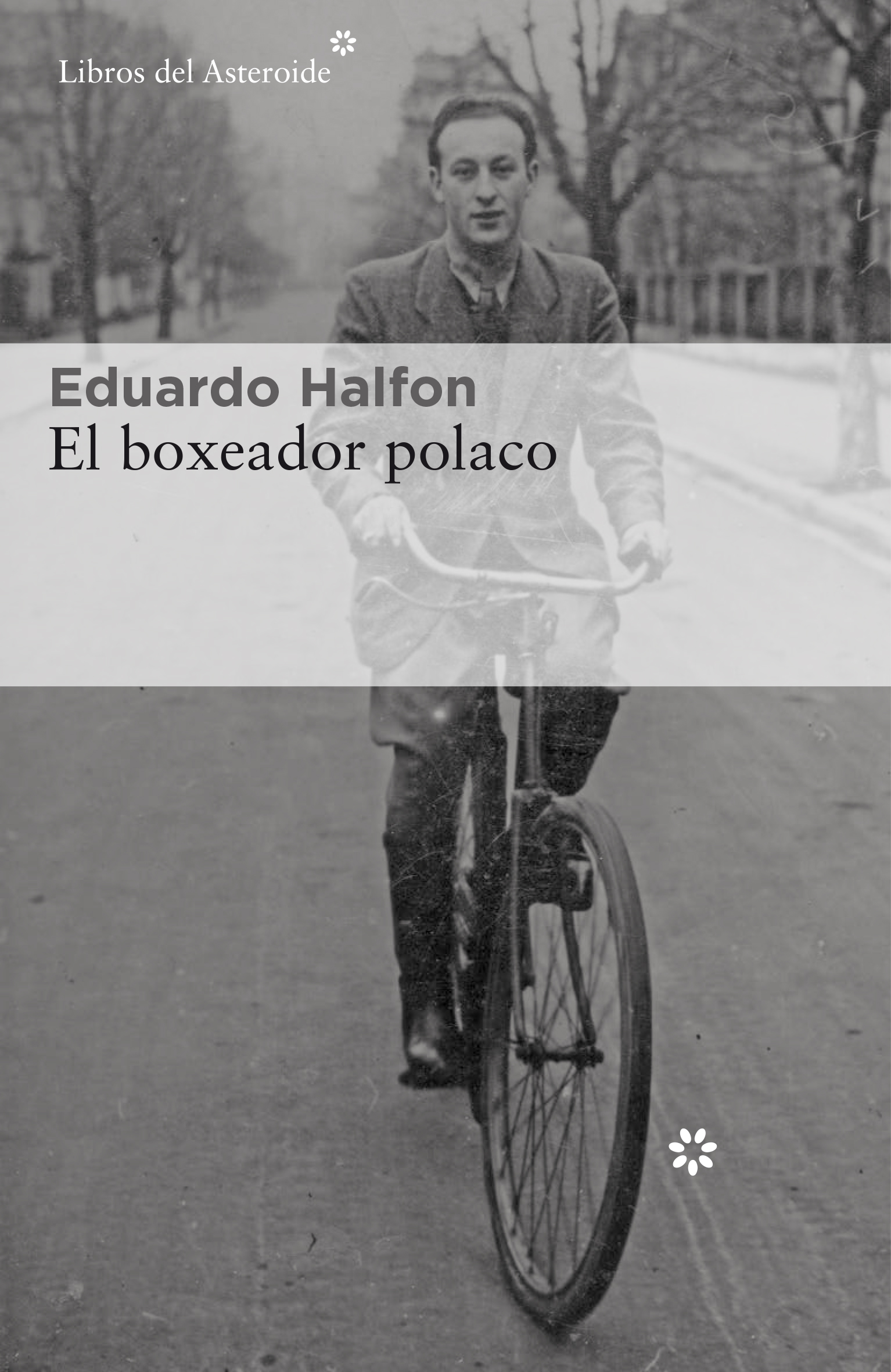

Esta nueva edición de El boxeador polaco (Libros del Asteroide), de Eduardo Halfon, incluye La pirueta, recuperando así la estructura inicial con la que fue concebida por el autor.

Eduardo Halfon (Ciudad de Guatemala, 1971) es uno de los autores latinoamericanos más destacados de su generación. En 2018 recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala en reconocimiento a toda su obra. Su última novela, Duelo, fue galardonada con el Premio de las Librerías de Navarra (España), el Prix du Meilleur Livre Étranger (Francia) y el Edward Lewis Wallant Award (EE. UU.).

En el prefacio de este libro, que Zenda publica junto a las primeras páginas, Halfon escribe: «Recupera el mismo esquema que seguí cuando estaba escribiendo las primeras historias de su narrador, ese otro Eduardo Halfon, que en aquel entonces apenas nacía y que hoy aún me acompaña (…). Pero ahora, diez años más tarde, ese esquema o proyecto original vuelve a unirse, imponiéndose con tesón, y yo, como siempre, le obedezco».

Prefacio de estaño

Esta nueva edición de El boxeador polaco, que marca el décimo aniversario de la original, recupera el mismo esquema que seguí cuando estaba escribiendo las primeras historias de su narrador, ese otro Eduardo Halfon, que en aquel entonces apenas nacía y que hoy aún me acompaña; un esquema que, por decisiones de carácter temporal o editorial, se había partido en dos. De pronto, un proyecto de escritura se vio transformado en dos libros: El boxeador polaco y La pirueta. Pero ahora, diez años más tarde, ese esquema o proyecto original vuelve a unirse, imponiéndose con tesón, y yo, como siempre, le obedezco. Al menos por el momento, para esta su edición de estaño. Quién sabe qué imposiciones suyas me esperan en el futuro. Y es que el paso de los años hace con la literatura lo mismo que con nosotros. Algunas historias crecen y maduran con galantería, otras se empequeñecen, otras se deforman, y aun otras desaparecen por completo. La literatura sólo es literatura si la dejamos morir.

Eduardo Halfon

Lejano

Me estaba moviendo entre ellos como si quisiera encontrar la salida de algún laberinto. El carácter doble de la forma del cuento, leímos juntos del ensayo de Ricardo Piglia, y ya no me sorprendió ver todos aquellos semblantes repletos de acné y la más tierna confusión. Un cuento siempre cuenta dos historias, leímos. Un relato visible esconde un relato secreto, leímos. El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto, leímos, y les pregunté si habían entendido algo, cualquier cosa, y era como estar hablándoles

en algún dialecto africano. Silencio. Y audaz, impávido, seguí adentrándome en el laberinto. Varios estaban medio dormidos. Otros hacían dibujitos. Una muchacha demasiado flaca jugaba aburridamente con su rubia melena, enroscándose y desenroscándose el flequillo alrededor del índice. A su lado, un chico bonito se la estaba comiendo con la mirada. Y desde el más profundo mutismo, me llegó un retintín de cuchicheos y risas contenidas y chicles masticados y, entonces, como todos los años, me pregunté si esa mierda en verdad valía la pena.

No sé qué hacía enseñándoles literatura a una caterva de universitarios, en su mayoría, analfabetos. Cada comienzo de ciclo, ingresaban a la universidad aún emanando un aroma a cachorritos lúgubres. Bastante descarriados pero con la fachosa noción de no estarlo, de ya saberlo todo, de poseer un entendimiento absoluto sobre los secretos que gobiernan el universo entero. Y para qué la literatura. Para qué un curso más escuchando a un pendejo más hablar aún más pendejadas literarias, y cuán maravillosos son los libros, y cuán importantes son los libros, y entonces mejor quítense de mi camino porque me las puedo solo, sin libros y sin pendejos que todavía creen que la literatura es una cosa importante. Algo así pensaban, supongo. Y supongo que, de cierto modo, viendo todos los años su misma expresión de altanería y percibiendo esa misma mirada tan soberbia e ignorante, los entendía perfectamente, y casi les daba la razón, y reconocía en ellos algún rastro de mí mismo.

Es como las estrellas.

Me di la vuelta y observé a un chico moreno y delgado cuyo frágil semblante, por algún motivo, me hizo pensar en un rosal, pero no en un rosal frondoso, sino en uno triste, seco, sin rosa alguna. Varios alumnos se estaban riendo.

¿Perdón?

Es como las estrellas, susurró de nuevo. Le pregunté su nombre. Juan Kalel, dijo igual de quedito, sin verme. Le pedí que nos explicara qué quería decir con eso y él permaneció callado durante unos segundos, como para poner en orden sus pensamientos. Que las estrellas son las estrellas, dijo tímidamente, y otra vez algunas risitas, pero le supliqué que continuara. Pues eso, dijo, las estrellas son las estrellas que nosotros vemos, pero también son algo más, algo que no vemos pero que igual está allá arriba. No dije nada, dándole tiempo y espacio para que profundizara un poco más. Si las ordenamos, entonces también son constelaciones, susurró, que también representan signos zodíacos, que a su vez nos representan a cada uno de nosotros. Le dije que muy bien, pero qué tenía que ver eso con un cuento. De nuevo guardó silencio y, mientras duró ese silencio, me dirigí al escritorio donde había dejado el café con leche y me tomé un sorbo largo y tibio. O sea, dijo con dificultad, como si le pesaran las palabras, un cuento es algo que vemos y podemos leer, pero también, si lo ordenamos, es algo más, algo que no vemos pero que igual está ahí, entrelíneas, sugerido.

Los demás alumnos seguían callados, mirando a Juan Kalel como si fuese un bicho raro y esperando mi reacción. Pensé en las implicaciones metafísicas y estéticas de su comentario, en todos los posibles derivados que seguramente ni el mismo Juan Kalel reconocía. Pero no comenté nada. Entre sorbos de café, me limité a sonreírle.

Después de la clase, ya de vuelta en el salón de catedráticos, eché más café en mi vasito de cartón y encendí un cigarro y me puse a hojear el periódico, distraídamente. Una profesora de psicología cuyo apellido era Gómez o González se sentó a mi lado y me preguntó qué curso estaba dando. Literatura, le dije. Uy, qué difícil, dijo la señora pero no entendí por qué. Tenía demasiado maquillaje en el rostro y el pelo teñido de un ocre cansado, como el de un micoleón o el de una muñeca olvidada. El borde de su vasito estaba ya todo besuqueado de rojo.

¿Y qué están leyendo los niñitos?, preguntó demasiado jovial. Así los llamó, niñitos. Me quedé mirándola con cuanta seriedad e intolerancia cabía en mi mirada y, suspirando una nube de humo, le dije que por el momento sólo algunos cuentos del Pato Donald y Tribilín. Vaya, dijo ella, y no dijo más.

Me pasé los días siguientes pensando en Juan Kalel. Había logrado informarme que estaba cursando, con beca total, el primer año de ciencias económicas. Tenía diecisiete años y era oriundo de Tecpán, una agraciada ciudad de alcachofas y pinabetes en el altiplano occidental del país, aunque decir ciudad sea un tanto excesivo, y decir pinabetes sea un tanto optimista. Todo Juan Kalel desentonaba con el resto de los alumnos de mi curso y, por supuesto, con los de la universidad. Su sensibilidad y elocuencia. Su interés. Su aspecto físico y estatus social.

Como en muchas universidades privadas latinoamericanas, la gran mayoría del alumnado de la Universidad Francisco Marroquín proviene de familias adineradas o que se creen adineradas y que entonces también creen tener asegurado el porvenir económico de sus hijos. Los títulos universitarios, por lo tanto, se pueden volver meros embustes decorativos para aplacar protocolos familiares y quedecires sociales. Se podría afirmar sin ningún titubeo que esta actitud desdeñosa y pedante es aún más marcada, aún más obvia, en los alumnos de primer año, a los que yo, con indisputable fatiga, recibía en mi curso. Estoy generalizando, por supuesto, y quizás peligrosamente, pero el mundo sólo se entiende a través de generalizaciones.

De cuando en cuando, sin embargo, en medio de toda esa gran masa de falsedad e hipocresía, aparece una estrellita fugaz (para seguir su propia metáfora) como Juan Kalel, que con decir unas breves palabras pone en evidencia no sólo la falsedad e hipocresía de los demás alumnos, sino, a veces, luctuosamente, la del mismo profesor y su viciado sistema académico.

El primer autor del programa era Edgar Allan Poe: trampolín natural para un curso de cuentos contemporáneos, me parece. Les había pedido que leyeran dos de sus cuentos, «La carta robada» y «El gato negro», cubriendo así su vertiente policíaca con uno y su vertiente de suspenso con el otro.

Al iniciar la clase, una chica algo gorda levantó la mano y dijo que no le habían gustado nada. Muy bien, le dije, válido, pero por qué no. A lo que ella, mientras hacía una mueca de asco, sólo respondió que muy feos. Algunas personas se rieron, otras la secundaron. Ay, sí, muy feos. Les expliqué, entonces, que el gusto te- nía que ir acompañado de un entendimiento más refinado, que casi siempre no nos gustaba algo sencillamente porque no lo entendíamos, porque no habíamos hecho un esfuerzo por entenderlo y lo más fácil era decir que no nos había gustado y lavarnos las manos de todo el asunto. Hay que fomentar el criterio, les dije, ejercitar la habilidad de análisis y síntesis, y no sólo escupir opiniones vacías. Hay que aprender a leer más allá de las palabras, les dije, poéticamente, según creía entonces, pero ahora estoy seguro de que confundiéndolos más. Luego me pasé casi todo el período profundizando en los vericuetos de ambos cuentos, en la red casi intangible de simbolismos que Poe había tendido justo por debajo de los textos, como para sostenerlos. ¿Alguna duda?, les dije al terminar. Y un muchacho de pelo largo preguntó, igual que otros muchachos en años anteriores, si un autor como Poe hacía eso a propósito, es decir, entretejer una historia secreta en los intersticios de una historia visible, o si sólo le salía así, espontáneamente. Y entonces, igual que todos los años, le respondí que habría que preguntárselo a él, o sea, a Poe, pero que en mi opinión ésa era la diferencia entre un escritor y un escritor genial, el poder estar diciendo una cosa cuando en realidad se está diciendo otra, el poder usar el lenguaje para llegar a un sublime y efímero metalenguaje. ¿Como un ventrílocuo?, preguntó él. Sí, supongo, le contesté, aunque después, pensándolo con más detenimiento, me arrepentí.

Al finalizar, la chica gorda se me acercó mientras yo estaba guardando mis cosas. Todavía no me gustan los cuentos, dijo. Sonreí y le pregunté su nombre. Ligia Martínez. No hay problema, Ligia, ni yo ni el señor Poe nos vamos a ofender. Pero eso sí, licenciado, ya los entiendo mejor, y la regañé por decirme licenciado. Perdón, ingeniero, y la regañé de nuevo. No le gusta que le digan así, dijo de pronto otra chica que yo no había visto y que la estaba esperando en la puerta. ¿Entonces cómo?, me preguntó Ligia. Sólo Eduardo, dijo la otra chica con una ligera sonrisa, y me fijé que tenía ella los ojos color de melaza, o al menos así me pareció en ese momento, en esa luz. Mire, comentó Ligia, le quería preguntar por qué no hay más escritoras en el programa del curso. Apenas hay una mujer, Eduardo, esta tal O’Connoly o no sé qué. ¿No le parece incorrecto, o sea, políticamente?, preguntó con un dejo de malicia. Y le contesté lo que contesto todos los años. Tampoco incluí a un negro, Ligia, ni a un oriental, ni a un enano, y sólo, que yo sepa, a un homosexual. Le dije que mis cursos, gracias a Dios, eran políticamente incorrectos. Igual que el arte. Grandes cuentistas, y punto. Dijo ella que bueno, que únicamente quería saber, y se marchó con su amiga.

Solo, recostado contra la pared, Juan Kalel estaba esperándome afuera del aula. ¿Tiene un minuto, Halfon?, me dijo, pronunciando mi apellido de una manera muy peculiar, como si éste tuviese acento en ambas sílabas o algo así. Le dije que por supuesto, luego le dije que me había extrañado su silencio durante la clase. Quería molestarlo, dijo, ignorando mi comentario y mirando hacia el suelo. Me di cuenta de que tenía una enorme cicatriz purpúrea sobre la mejilla derecha. Como un machetazo, pensé. Después pensé fugazmente en los chisguetazos blancos de aquel muro tan negro de Auschwitz que me había mencionado mi abuelo polaco. Juan sacó un papel doblado del bolsillo de su camisa y me lo entregó. Es un poema, Halfon. Le pregunté si quería que lo leyera allí mismo y, retrocediendo un par de pasos, asustado, me dijo que no, que más tarde, por favor, cuando tuviese yo un poco de tiempo. Con mucho gusto, Juan, y le iba a tender la mano en despedida pero él siguió retrocediendo, muy despacio, mientras me daba las gracias sin mirarme.

De Maupassant leyeron «El Horla».

Antes de iniciar la clase, pedí que levantaran la mano todos aquellos a quienes no les había gustado el cuento. Seis personas, tímidamente. Luego siete. Y ocho. Muy bien, ustedes ocho pasen al frente, les dije y con languidez, poco a poco, se fueron ordenando enfrente del grupo hasta formar algo similar a una línea torcida de sospechosos. A ver, ¿por qué no les gustó? Primero: No sé. Segundo: Porque no lo terminé de leer y entonces no me gustó. Tercero: Porque no se entiende nada de nada y sólo estupideces habla el autor y a mí no me gustan los que hablan estupideces. Cuarto: Porque muy largo. Quinto: Porque muy largo (risas). Sexto: Porque me dio lástima el loco. Séptimo: Porque a mí sólo me gustan los cuentos bonitos que me inspiran y me dan ánimos de vivir y no los que sólo me deprimen. Octavo: Sí, igual, me hizo sentirme mal y no me gusta sentirme mal. Me quedé callado, viéndolos a ellos y viendo al resto del grupo y dejando que así tal vez les calara algo sin que yo tuviera que nombrarlo. Inútilmente. Luego les dije que muchas gracias, que podían sentarse, y procedí, despacio, a analizarles el cuento, a señalarles los elementos importantes y las temáticas recurrentes y las distintas frases que eran como bellísimas puertas de entrada a una historia secreta. Un cuento difícil, elíptico, quizás incomprensible, pero a fin de cuentas magistral.

Nos vemos la semana entrante, dije al concluir. Señor Kalel, tú quédate, por favor. Y tras responder algunas preguntas individuales y recoger mis cosas, le pedí a Juan que me acompañara a fumarme un cigarro en la cafetería. Él sólo sacudió la cabeza afirmativamente. De pocas palabras, Juan Kalel.

Caminamos en silencio, un silencio agradable, adecuado, como el de una película muda en donde ya ni siquiera es silencio sino simplemente un estado normal. Compré dos cafés con leche y luego fuimos a sentarnos a la mesa más alejada. Encendí un cigarro. Muy bueno, Maupassant, susurró Juan mientras revolvía el azúcar. Un profesor de arquitectura se acercó a saludarme, pero no me puse de pie y se marchó enseguida. Juan se había quemado con su café y estaba sobándose los labios con un dedo. Me gustó mucho eso del tallo de una flor doblado por una mano invisible, dijo con una tristeza arrolladora, y yo pensé que en cualquier momento se echaría a llorar. A mí también, pero no sé por qué, le dije alcanzando el cenicero. Mira, Juan, leí tu poema, y luego me quedé callado, dándole pequeños sorbos al café con leche. Él seguía soplando el suyo. Le dije que estaba muy bien. Juan levantó la mirada y me dijo que lo sabía. Ambos sonreímos. Mordí suavemente el cigarro para poder sacar el papel doblado de mi bolsón de cuero verde. En silencio, leí el poema otra vez. ¿Y el título?, le pregunté. No tiene, no creo en títulos, dijo. Son un mal necesario, Juan. Tal vez, pero igual no creo en ellos. Hizo una pausa. Al igual que usted, Halfon, añadió con una sonrisa guasona, que tampoco cree en títulos personales. Touché, señor, y mientras machacaba mi cigarro le pregunté si tenía más poemas, si había escrito otros. Aún estaba él soplando su café. Sin mirarme, dijo que ése lo había escrito aquel día, en mi clase, mientras yo hablaba sobre los cuentos de Poe. Dijo que escribía poemas cada vez que sentía algo muy fuerte, estuviese donde estuviese, pero que el poema nunca era sobre aquello que estaba sintiendo, sino sobre algo muy distinto. Dijo que en su casa tenía cuadernos llenos de poemas. Dijo que yo era el primero en leer uno.

Dos días después recibí un correo electrónico de la chica con ojos color de melaza. Se llamaba Ana María Castillo, pero firmaba su carta, melosamente, con el apelativo Annie. De inmediato pensé en una huérfana de rizos anaranjados, aunque esta chica era alta, muy pálida y tenía el pelo lacio y de un extraordinario negro betún.

La carta era breve y, para mi sorpresa, estaba impecablemente bien redactada. Decía que a ella tampoco

le había gustado el cuento de Maupassant, pero que le había dado mucha pena admitirlo enfrente de todos. Por eso le escribo, decía. Para explicarle por qué no me gustó el cuento. Primero, quiero que sepa que lo leí dos veces, tal como usted siempre nos dice que debemos hacer, y que también lo entendí, o al menos entendí algo. No es por eso por lo que no me gustó, sino porque me identifiqué demasiado con el protagonista. A veces, yo también me siento igual de sola, y no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo. Supongo que odiamos aquello que somos.

Le contesté esa misma noche, y el tono de mi correo resultó más petulante de lo que había previsto. Te felicito, le escribí. Así se lee un cuento: dejándose arrastrar por el río del autor. Ya sean esas aguas plácidas o vertiginosas, no importa. El asunto es tener el coraje y la confianza para zambullirse de lleno. Entonces la literatura, o el arte en general, se vuelve un tipo de espejo, Annie, donde se reflejan todas nuestras perfecciones e imperfecciones. Algunas asustan. Otras duelen. Es curiosa la ficción, ¿no? Un cuento no es más que una mentira. Una ilusión. Y esa ilusión sólo funciona si confiamos en ella. Al igual que los trucos de un mago nos impresionan sabiendo muy bien que son sólo trucos. El conejo no ha desaparecido. La mujer no ha sido serruchada en dos. Pero así lo creemos. Es una ilusión verdadera. La literatura, escribió Platón, es un engaño en el que quien engaña es más honesto que quien no engaña, y quien se deja engañar es más inteligente que quien no se deja engañar.

Chéjov, entonces. Leyeron tres cuentos cortos de Chéjov y creo que nadie entendió nada. O tal vez nadie los leyó. Frustrado, les pasé un examen que duró el resto del período, mientras yo, sentado ante ellos, me deslumbraba con cada página de uno de los cuadernos de Juan Kalel.

Al salir del aula, allí estaba Juan de nuevo, esperándome recostado contra la pared. Nos dirigimos a la cafetería y esta vez insistió en pagar los cafés con leche. Le agradecí. Ya sentados, coloqué su cuaderno sobre la mesa y encendí un cigarro. Le pregunté por qué estaba estudiando economía, pero él sólo se encogió de hombros y ambos entendimos que era una pregunta ridícula. ¿Qué hace tu familia? Mi padre cuida una parcela de hortalizas en Pamanzana, justo afuera de Tecpán, dijo, y mi madre trabaja en una fábrica de textiles. ¿No tienes hermanos? Tres hermanas, dijo, todas menores. Me contó que su beca también le pagaba un dormitorio en una residencia estudiantil de la capital. ¿Y usted por qué estudió ingeniería? Le dije que por idiota y luego permanecimos callados unos minutos, tomando café con leche mientras yo fumaba y pensaba en cómo sería su vida familiar. Era contradictorio, Juan Kalel. Por momentos, parecía emanar una inocencia absoluta, una ingenuidad tan obvia y tan sincera como ese machetazo en el rostro. Pero otras veces daba la impresión de comprender todo, de haber vivido y sufrido muchas cosas que el resto de nosotros sólo conoce por lecturas o suposiciones o teorías pueriles. Sin sonreír, aparentaba estar sonriendo, y sin llorar, parecía tener lágrimas indeleblemente en las mejillas. Le pregunté qué poetas le gustaba leer y me dijo que Rimbaud y Pessoa y Rilke. Especialmente Rilke, dijo. No veo mucho de Rilke en tus poemas, Juan, o al menos en aquellos que he leído hasta ahora. Rilke está en todos mis poemas, dijo, y no quise preguntarle por qué lo decía, aunque mucho después entendí perfectamente. ¿Usted no escribe poemas?, me preguntó y, machacando mi cigarro, le dije que nunca, y luego le iba a decir que no me sentía un poeta, pues un poeta, en mi opinión, tiene que sentirse así, nacer así, en cambio un narrador puede ir formándose poco a poco, pero no logré decirle nada. Me habían saludado desde atrás y, al darme la vuelta, encontré los ojos color melaza de Annie Castillo, lo cual es un decir, pues de melaza no tenían más que un recuerdo equivocado. Me puse de pie.

Qué tal, Eduardo. Llevaba sus libros abrazados fuerte contra el pecho, como un salvavidas, pensé, y nos preguntó si estábamos ocupados. Le dije que un poco. Bueno, sólo quería agradecerle su respuesta, personalmente. No hay de qué, Annie. Y decirle, Eduardo, que tal vez podríamos juntarnos a platicar algún día, musitó tornándose rosada, si usted puede. Le dije que por supuesto, que me encantaría, y ella sonrió nerviosa. Pues nos escribimos, entonces, dijo y me tendió su mano, una mano larga y delgada y demasiado fría.

Al sentarme encendí otro cigarro y noté que, mientras Annie se iba alejando, Juan Kalel estaba muy concentrado mirándole las nalgas.

En este cuento no pasa nada, alegó un chico algo raquítico de apellido Arreola. Qué, un tipo se toma unos tragos con su viejo amigo y después se marcha para su casa. O sea, qué tiene eso de maravilloso, se mofó, si es lo mismo que yo hago todos los viernes. Algunos se rieron, apenadamente. Les dije que a Joyce había que leerlo con mucho más cuidado. Había que entender un poco la historia de Irlanda y el conflicto religioso de los irlandeses. Había que comprender el contexto de cada uno de los cuentos, su orden y sus múltiples simbolismos. Y sobre todo había que sentir las epifanías. ¿Alguien aquí sabe qué significa epifanía? Una chica con rasgos de gatúbela dijo que algo así como la epifanía de Jesús. Sí, más o menos, pero qué es eso. Ay, no me recuerdo, dijo. Muy bien, pongan atención, y una ráfaga de papeles y lapiceros alistándose. En el teatro griego, una epifanía es el momento cumbre en el cual un dios aparece e impone orden en la escena. Ahora, en la tradición cristiana, la epifanía se refiere a la revelación de la divinidad de Jesús a los Reyes Magos. De igual manera, es una especie de momento de claridad. En el sentido

—————————————

Autor: Eduardo Halfon. Título: El boxeador polaco. Editorial: Libros del Asteroide. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: