Los primeros aires de la Ilustración soplaron en España a través de la celda de un convento, aquélla en la que residió Benito Jerónimo Feijoo desde que en 1709 se avecindó en Oviedo, tras ganar una cátedra de Teología en la universidad, hasta que exhaló su último suspiro en 1764. El edificio del viejo monasterio de San Vicente en el que residió acoge hoy las dependencias del Museo Arqueológico de Asturias, y de lo que él vio sólo quedan en pie la fachada y el claustro. Hace muchos años que la celda en la que leyó y escribió e intentó explicar el mundo cayó bajo la piqueta, aunque hoy se exhiba allí una recreación que, más o menos, es fiel a lo que tuvo que ser el espíritu de aquel reducto benedictino. Lo que sí se conserva es su tumba, una sencilla lápida dispuesta ante el altar de la iglesia contigua de Santa María la Real. Cualquiera de los dos enclaves sirve, en cualquier caso, para rendir un mínimo homenaje a quien fue uno de los ensayistas más importantes del siglo XVIII en estos pagos. El otro gran reconocimiento pasaría, claro, por leer sus libros.

«La mayor parte de mi vida he estado lidiando con estas sombras, porque muy temprano empecé a conocer que lo eran», escribió él mismo en su Teatro crítico universal, y esa frase es su más rotunda declaración de intenciones. Nacido en 1676 en el seno de una familia hidalga que residía en el pazo de Casdemiro, en el municipio orensano de Santa María de Melias, Feijoo cursó los estudios primarios en el Real Colegio de San Esteban de Ribas de Sil y con doce años se fue al monasterio de San Julián de Samos para ingresar en la orden benedictina. Renunció a sus derechos como mayorazgo de su casa, hizo voto de pobreza y se dedicó a la oración y el estudio con tanta vocación que pronto adquirió el rango de maestro general de su orden y anduvo impartiendo clases por Galicia, León y Salamanca antes de obtener su destino definitivo en la capital asturiana.

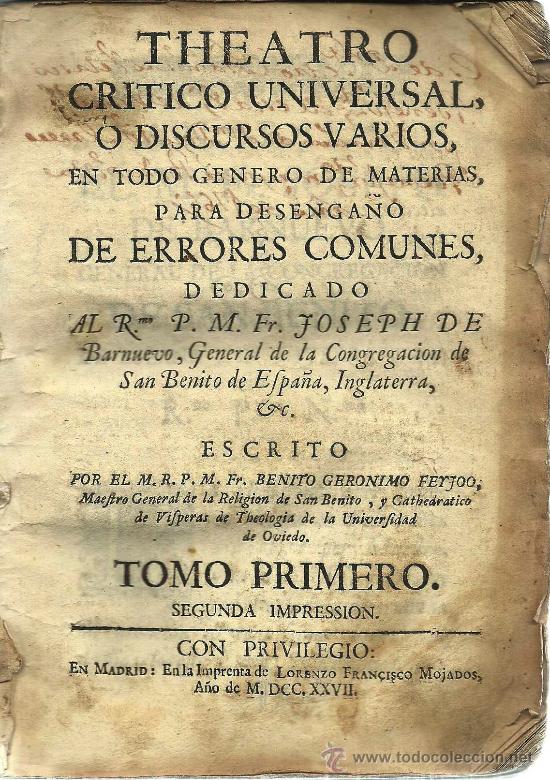

Escribió para sí mismo hasta que en 1726 se animó a dar a la imprenta el que sería el primer tomo de su Teatro crítico universal, una colección de opúsculos que él llamó discursos no porque lo fueran en sentido literal, sino porque eran consecuencia de la acción de discurrir. Aunque algunos consideran que el término ensayos les puede venir grande, porque la debida obediencia a los códigos eclesiásticos impidió que la libertad de su pensamiento fuese total y absoluta, no cabe escamotearle el mérito de haber sido el verdadero introductor del género en nuestro país. Tampoco se puede ni se debe negar que los textos de Feijoo supusieron un soplo de aire fresco por la gracia y la desenvoltura con que echaba abajo los prejuicios de su tiempo, y aunque se lo haya emparentado a veces con Voltaire quizá resulte más atinado encontrarle un paralelismo, justamente, con aquel Michel de Montaigne que, encerrado en su torre, se puso a pergeñar una de las grandes obras maestras de la literatura occidental mientras trataba de dar respuesta a la pregunta «¿Qué sé yo?».

«Nada escribo que no sea conforme a lo que siento», advirtió en el prólogo al primer volumen de una obra que conocería nueve volúmenes y que fue alumbrando entre 1726 y 1740. Él, que se declaraba «ciudadano libre de la república de las letras», estaba al tanto de todas las novedades europeas en ciencias experimentales y humanas y combatió impecablemente las supersticiones que aquejaban a la sociedad de su tiempo. Divulgó los avances científicos, mantuvo correspondencia con otros escritores y eruditos de España, Europa y América y pergeñó en el primer tomo de su Teatro una Defensa de las mujeres que se considera el primer tratado feminista español. Casi nunca propuso reformas encaminadas a modificar aquello que deploraba —acaso entendió que no era su papel, al fin y al cabo—, pero en sus textos se pone de manifiesto un talante progresista que no era usual en las instituciones eclesiásticas de entonces. De ahí que desde el primer momento le surgieran detractores y enemigos que intentaron echar por tierra todo cuanto él iba dando a conocer. Salvador José Mañer se sacó de la manga en 1729 un Antiteatro crítico e Ignacio de Armesto Ossorio publicó un Teatro anticrítico en 1735 —como se ve, sus adversarios no eran muy originales titulando—, y también Diego de Torres Villarroel o Francisco de Soto Marne se mostraron reacios a sus tesis. Para ser justos a la verdad, hay que decir que la iracundia de sus opositores se contrarrestaba con el entusiasmo de sus decididos partidarios. Entre ellos ellos estaba el mismísimo rey de España, Fernando VI, que en 1750 salió en su defensa y emitió un real decreto prohibiendo que se le atacara.

Sus últimos años fueron duros, asediado por la sordera e impedido por una debilidad en las piernas que le impedía valerse por sí mismo. Tuvo, no obstante, una vida longeva. Falleció a los ochenta y siete años de edad en la misma celda en la que, con paciencia y perseverancia, había ido dando curso a sus escritos. Se fue del mundo convertido, además, en uno de los autores más leídos e influyentes de su siglo, porque tanto el Teatro crítico universal como las Cartas eruditas y curiosas, distribuidas en cinco volúmenes, se cuentan entre las obras más impresas en aquella España. De ahí que quepa lamentar que, de un tiempo a esta parte, la impronta de Feijoo se haya reducido un tanto y apenas se le cite cada vez que se desgranan referencias a ese espíritu ilustrado que tanto se echa en falta en el presente que vivimos. Tanto tiempo después de su desaparición, Feijoo sigue en sus escritos tan fresco y tan vigente como lo estuvo el primer día. Y vale, como muestra, un pequeño botón: «Dos extremos, entrambos reprehensibles, noto en nuestros españoles en orden a las cosas nacionales. Unos las engrandecen hasta el cielo; otros las abaten hasta el abismo.»

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: