Así lo sueña la poeta: estar más alto que el mismo cielo, rozar con sus párpados el azul intenso que baila con las nubes. La fuerza frenética de estar allí, libre pájaro de hielo, de mirar el mundo desde fuera, de contemplar la Belleza. La tensión continua entre querer volver a tierra, pisar los montes malagueños de la infancia y, a la vez, perderse más y más arriba, ser el oxígeno mismo, un gesto leve, el misterio de lo aéreo.

Ahora miremos a aquel que contempla a un avión desde el suelo. Sigue su rastro, la estela, el rabo de nube. Y lo imagina grande, poderoso monstruo de metal, aunque desde abajo es tan solo un atisbo. Hay ahí otra tensión: la maquinaria monstruosa que se vuelve grácil, lo enorme que es ya pequeño allí arriba.

Entre esas dos presiones se sitúa la poesía de María Victoria Atencia. Se trata de una obra poderosa contenida en frágiles versos. La autora se pasea de la mano del encanto, y lo ha comprendido tanto y tan bien que no precisa de artificios: escribe breve, como a suspiros que se rompen al salir de entre los labios, y a la vez con la capacidad de un aguijón de veneno con vocación de penetrar en la piel del lector.

Entre esas dos presiones se sitúa la poesía de María Victoria Atencia. Se trata de una obra poderosa contenida en frágiles versos. La autora se pasea de la mano del encanto, y lo ha comprendido tanto y tan bien que no precisa de artificios: escribe breve, como a suspiros que se rompen al salir de entre los labios, y a la vez con la capacidad de un aguijón de veneno con vocación de penetrar en la piel del lector.

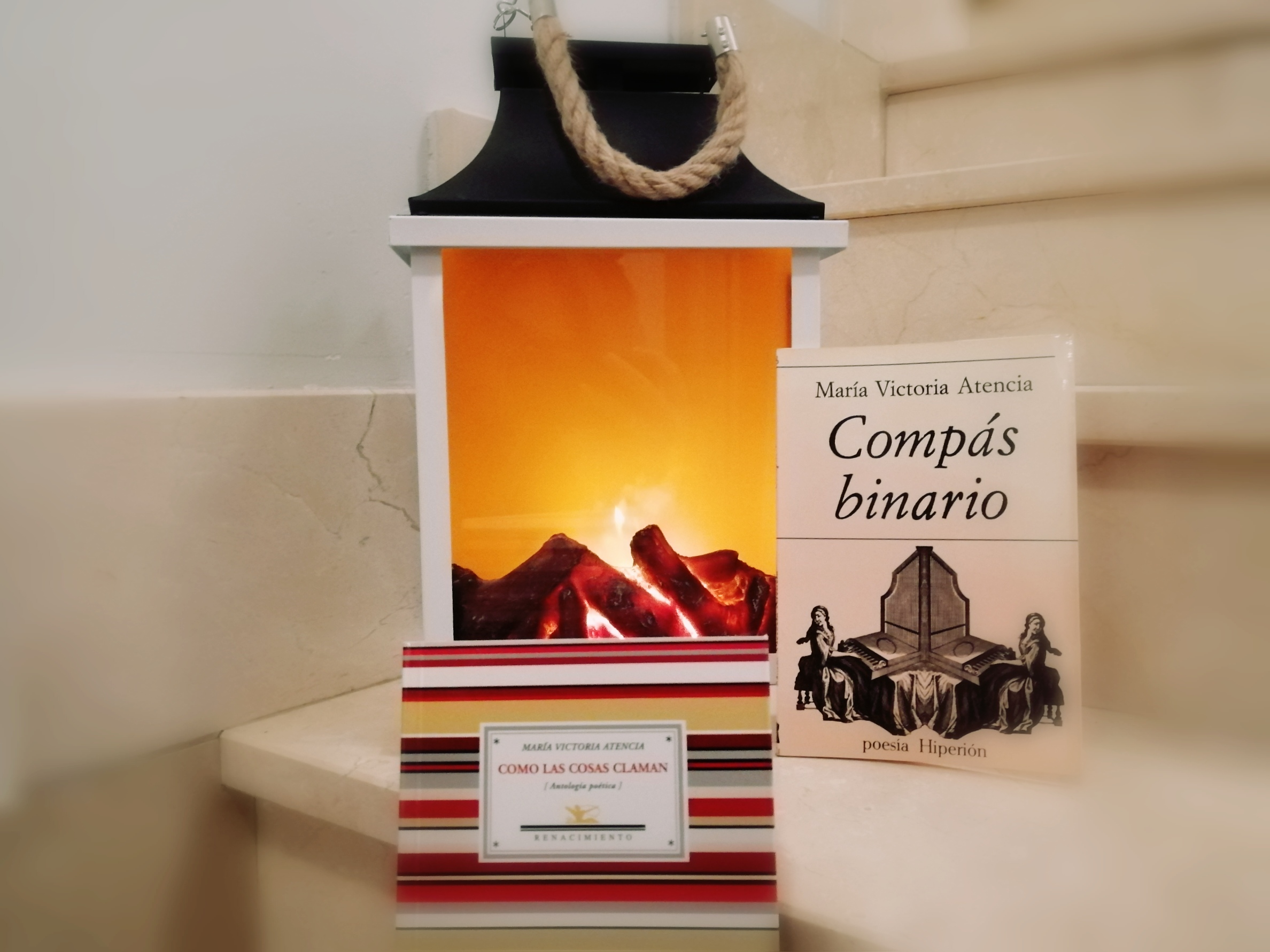

Así lo señala Carnero (Guillermo, el novísimo) en Como las cosas claman, una antología de colores del amanecer o del ocaso publicada por Renacimiento que recoge parte de la obra de la malagueña nacida en 1931: “La poesía de María Victoria Atencia tiene ese atractivo singular del óleo pintado en la tapadera de una caja de habanos, del dibujo a lápiz o a tinta sobre una cuartilla, del pastel cuyos colores desprenderían un fogonazo o una sacudida. El misterio y el encanto de lo replegado sobre sí mismo, lo entreabierto, lo concentrado, lo esbozado y lo pequeño”.

Ese sol de Málaga traspasando el aire, esa luz tranquila del Mediterráneo, debió de traspasar los ojos sin tiempo de esa niña cautivada por la pintura, por la música, por el verso sonoro, por el alejandrino, del que es maestra indiscutible.

Dejadme como cuando nací desnuda y sola,

vacía de palabras, sólo el aire en el pecho,

y en mis venas corrían los cursos de un arroyo.

Que vuelvan a su origen los gestos usuales

y que al abrir mis ojos sólo penetre en ellos

un punto de luz pura.

Que por la enredadera de las horas se pierdan

mi memoria y mi nombre. Que el tacto de las rosas

me abandone en la tarde, y en la humedad del alba

retorne nuevamente al olor de las juncias.

Dejad que sin zapatos siga andando y regrese

de muy lejos al pecho caliente de mi madre.

Hay un silencio que solo se comprende en las alturas. Un pie en la tierra más honda: la tumba de los padres

La muerte de sus padres impone el silencio en las manos de la poeta. María Victoria Atencia, que había publicado algunos libros (Cuatro sonetos y Cañada de los ingleses) asume la distancia con el verso, del que se aleja en 1961 para regresar en el 76. Quince años de indisimulada ausencia en la que la poeta no escribió un verso, como le reconoce al periodista Javier Marcos Rodríguez en una entrevista realizada en 2003 en El País:

P. Usted pasó años sin escribir, ¿o sólo sin publicar?

R. Sin escribir. Era muy joven, tenía a mis hijos pequeños, una vida muy completa y, sin embargo, estaba ese vacío tan grande. Te sientes incapaz porque te impresionan algunas lecturas o las circunstancias del momento.

Esa vida plena, el brotar de los hijos y, muchos así lo afirman, la desaparición encadenada de los padres propiciaron que Atencia solo cogiera de nuevo el lápiz años después para dar a luz Marta y María, un libro en el que la escritora surge con una nueva piel y con el que traza a la mujer que camina entre lo cotidiano y lo elevado, que extrae fuerzas de un pasado anterior a ella misma y siente en sus carnes un futuro que ni siquiera llegará a atisbar. ¿El motivo? La muerte de su profesor de vuelo, fallecido en un accidente aéreo. Algo se removió en las tripas de esta escritora, que también fue piloto de aviación y que abandonó el aire real para volar de nuevo en la poesía y contar todo aquello que debía decir. La mesa ya estaba dispuesta, los lapiceros a un lado, el blanco papel de nuevo palpita.

Con la mesa dispuesta, con los sitios precisos

ya que no te esperábamos, me llegas de repente

sin que puedas por eso hallarme desaviada:

donde comemos seis, bien pueden comer siete,

y el pan compartiremos y la sal de las horas

sobre nuestras cabezas.Porque tengo hecho el ánimo y no ha de notar nadie

ningún cambio en mi rostro. Las risas de los niños

seguirán sobre el blanco mantel de los bordados

aunque sienta en acecho, mientras sirvo, tus ojos-

Tragar ya me es difícil. La garganta está helada.

Marcharé sin protesta allí donde me lleves.

“Es raro encontrar”, ha dejado escrito Prieto de Paula sobre la poesía de María Victoria, “una intimidad tan preñada de vida; una vida, por otro lado, escindida en dos propensiones contrapuestas y simultáneas: la del abismamiento en el yo, que la conduce a la raíz telúrica del origen, y la de la exaltación uránica, que la convoca al séptimo cielo al que tiende, de suyo y desde siempre, la mejor poesía”.

Fue una noche sobre las aguas del Genil

Era ya tarde. La poeta se había subido al escenario para homenajear a Ricardo Molina, patrón junto con García Baena del grupo Cántico, al que Atencia estuvo muy vinculada. Acabado el acto, la poeta se había marchado a los cielos, y a mi lado en la Tierra quedaba la mujer. La conduje asida de mi brazo al lugar donde habríamos —la madrugada ya era reina— de cenar.

Ese camino, el recuerdo de cada paso, evoca algunos poemas. Jardín es uno de ellos. Porque ya en lo oscuro, en aquella procesión de almas que buscaban algo que llevarse a la boca, quise perderme yo con ella por las calles del bello rincón cordobés y convertirme en niebla.

Quien me lleva se adentra en la niebla que pierde

a veces nuestros pasos, nuestros labios confunde

con un vaho de otoño y descubre la plata

aterida del césped, el oro de las hojas.

Cruje el jardín sin nadie, con su frío.

¿Hay un árbol, de pronto, que estalla en luz y fruto?

A la espera de un dios desconocido, alguien

esta noche, conmigo, morirá cuerpo a cuerpo.

Labios sellados; de nuevo el vuelo

Nuevamente la vida parece haberse impuesto a la escritura en María Victoria Atencia. Desde El umbral, publicado en 2011 y que obtuvo el Premio Real Academia Española en 2012, no ha habido una nueva entrega de versos inéditos firmados por la malagueña. Antes de El umbral hay que viajar otros seis años para encontrar otro título, De pérdidas y adioses.

La anécdota y lo evidente ceden ante lo hermético en estas últimas obras. Pareciera que la autora ha vuelto a poner los ojos sobre el cielo, que mira desde arriba y se ocultan sus palabras en las nubes. Tal vez la poeta, sentada frente al tiempo, observe la ruta de sus versos cada día. Y, lentamente, se desata el moño con el que sujeta el pelo y lo deja, al leer cada línea que ha brotado de sus manos, enmarañarse al viento. Y así, estar viva.

¡Qué viento el de aquel día! Y yo dejada

allí sobre los montes, sin historia

ya, ni dolor de madre intempestivo,

sin blanco ajuar y sin cambiar pañales,

sin niños al colegio, sin mis lutos.No queda tiempo sino tiempo, Victoria Atencia: tiempo.

No queda tiempo. Queda todo el tiempo.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: