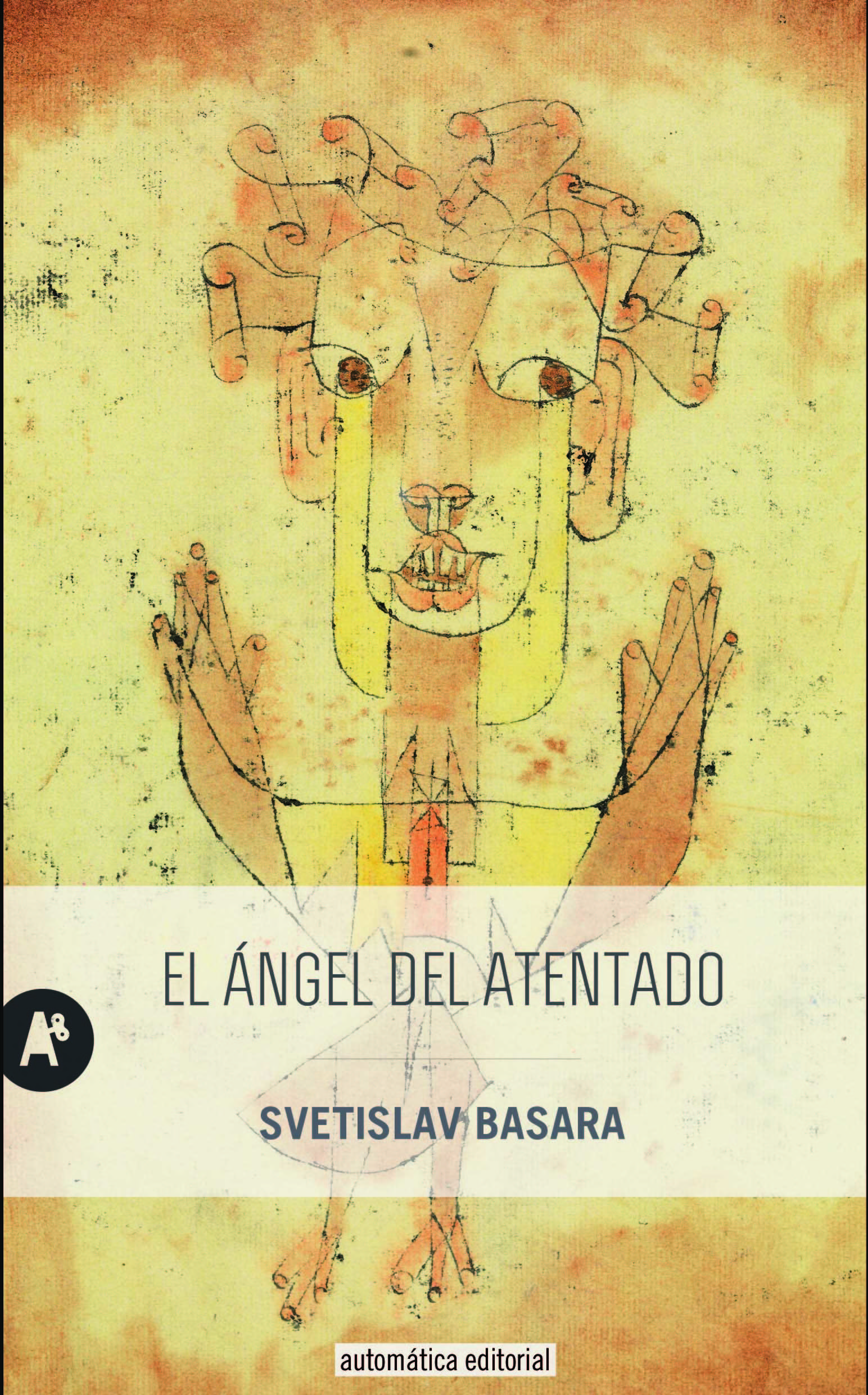

El ángel del atentado (Automática editorial), de Svetislav Basara (Bajina Bašta —antigua Yugoslavia, actual Serbia—, 1953), es una novela sobre la falta de sentido de la historia, sobre la historia como un tabloide, sobre la destructividad de los nacionalismos y la estrecha conexión que existe entre la cultura europea, la barbarie y las oscuras fuerzas capaces de arrasar todo a nuestro alrededor y que consideramos progreso. Basara comienza con una cita de la obra de Walter Benjamin, Sobre el concepto de historia, donde menciona el cuadro de Paul Klee, Angelus Novus (El ángel de la historia). Benjamin escribió sobre la fractura social que ocurre cuando se ignoran las historias, fallas culturales que se abren en tiempos de cambio económico o social.

La obra de Benjamin se encuentra presente en toda la novela, de la que Zenda publicas las primeras páginas.

Hay un cuadro de Klee llamado Angelus Novus. En ese cuadro se representa a un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que está mirando fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, la boca abierta y las alas desplegadas. Este aspecto tendrá el ángel de la historia. Él ha vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena de datos, él ve una única catástrofe que amontona ruina tras ruina y las va arrojando ante sus pies. Bien le gustaría detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde el Paraíso, la tempestad se enreda entre sus alas, y es tan fuerte que el ángel no puede cerrarlas. La tempestad lo empuja, inconteniblemente, hacia el futuro, al cual vuelve la espalda, mientras el cúmulo de ruinas ante él va creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta tempestad.

Walter Benjamin

LAS TROMPETAS DE JERICÓ TOCAN LA MARCHA RADETZKY

Todo lo que ha de llegar dentro de mil años y más (en

la medida en que el mundo siga existiendo) Dios lo ha

hecho ahora. Y lo que ha pasado hace varios miles de

años aún ha de hacerlo. ¿Qué puedo hacer si alguien

no comprende esto?

San Agustín

¡Escriba, Berchtold! La trama de mi asesinato y el de mi esposa, Sofía Chotek, estuvo urdiéndose durante más de un siglo, y por eso el atentado —pese al hecho de que los ejecutores directos fueran los más penosos dechados de mentecatez, incapacidad y atolondramiento— necesariamente tenía que funcionar. Para colmo de desdichas, en la larga lista de conspiradores, organizadores y cómplices en mi asesinato — junto a los nombres de los artistas y políticos europeos, alemanes y austriacos más ilustres, algunos de los cuales mencionaré más tarde— figura mi propio nombre. ¡Y en lugar de honor además! Pocos habrá que hayan contribuido tanto a su propia ejecución como hice yo mismo, el archiduque Francisco José. Todo ese schlamperei del atentado hubiera acabado en agua de borrajas, como un banal incidente cotidiano más, de los que en Sarajevo se producen decenas cada día, si yo no me hubiera empeñado en que me dieran matarile. Cuando los victimarios fallaron en un primer intento —que es lo único que podía esperarse de semejantes inútiles— les ofrecí generosamente una nueva oportunidad, y ahora que, mal que bien, he sido abatido y que dispongo —póstumamente, como suele decirse— de una visión integral de lo acontecido, en absoluto me quejo por ello. Es absurdo quejarse de unos acontecimientos que eran inevitables, y el atentado de Sarajevo, gracias a lo prolongado, lo descomunal y pérfido de la conspiración, era inevitable. Si por alguna eventualidad Gavrilo Princip no hubiera acertado con Sofía y conmigo ese 28 de junio de 2014, no hubiera vacilado un solo instante en volver a ponerme a tiro y detenerlo todo en esa tesitura hasta que —como en la grabación de las aguachirles hollywoodienses de cinco centavos, entre las que, en el sentido genérico, se cuenta el atentado contra mi persona— no acabase conmigo tras una infinitud de escenas repetidas. Evidentemente no deseaba morir, en todo caso no tan lejos del castillo de Konopiště, y particularmente no sin la última confesión, la postrera comunión y la extremaunción. Desde la más tierna juventud anhelaba —cuando me llegara la hora— entregarle mi alma al Señor lejos de la turba mundana, en mi lecho, bajo el baldaquino, abrazado al crucifijo, rodeado por cardenales, obispos, hijos, nietos y delegaciones de las naciones dolientes de la Corona, pero, mira por dónde, acabé en la calle, ¡muerto como un perro! También es sabido que prefería matar antes que ser matado, pero el caso es que no tenía elección. Era una cuestión de honor. Debía cumplir con mi deber. Si hubiera salido vivo ese día —algo que por mera ley de probabilidades habría sido lo más factible—, jamás habría estallado la guerra, y si lo hubiera hecho, yo la habría ganado con toda seguridad, la historia mundial habría tomado otros derroteros y la chusma jamás se habría aupado al poder. Pero, Berchtold, la historia mundial sencillamente no merecía mi victoria. Haga caso omiso de los historiadores que pretenden demostrar que el atentado contra mi persona fue el detonante que desencadenó la guerra. ¡Eso es una mamarrachada! ¡Mi muerte no fue el detonante de la guerra, sino su objetivo! Y de todas las partes en conflicto, además. ¡Incluyendo la nuestra, la austrohúngara! ¡Sobre todo de ella! Del mismo modo que tampoco hay que tomar en consideración las confabulaciones de pseudofilósofos que le daban bombo a supuestas pruebas de que la monarquía austrohúngara estaba —y cito— putrefacta, periclitada y anquilosada. Las monarquías son creaciones espirituales. Se mantienen por la propia naturaleza de las cosas muy por encima de cualquier putrefacción, de cualquier periclitamiento y de cualquier anquilosamiento. Con la monarquía austrohúngara todo estaba perfectamente bien, algo que en modo alguno podía decirse de la inmensa mayoría de sus pueblos y súbditos, quienes, infectados por la sífilis de los romanticismos nacionales y corrompidos por la música de ópera alemana y austriaca, se volvieron absolutamente indignos de la vida en la Corona y, aún más, indignos de la propia vida en general. La Corona fue la que durante siglos y con grandes esfuerzos logró impedir la matanza y degollina entre ellos, y esto quedó demostrado al día siguiente de su aparente liberación. Por lo tanto, el Imperio austrohúngaro no se desintegró —escriba esto, Berchtold, y subráyelo en rojo—, sino que fueron los súbditos de la Corona los que paulatinamente se fueron desintegrando y pudriendo hasta un estadio en el que la sola idea de orden y disciplina se había vuelto intolerable. No culpo de semejante estado de cosas ni a los súbditos ni a la nobleza austriaca, la cual, bajo la influencia de la filosofía atea de la Ilustración, comenzó a consentir y someterse a la chusma. La filosofía francesa, la literatura francesa y la moda francesa le acarrearon a Austria más perjuicios y le ocasionaron más daños materiales y víctimas personales que todas las guerras libradas victoriosamente durante siglos por Austria. Sí, sí, Berchtold, cada vez soy más partidario de creer que lo primero que se pudrió fue la nobleza alemana y austriaca, y que esa podredumbre se extendió con posterioridad por todos los estamentos como la peste. Derrotamos —en varias ocasiones, además, y hasta hacerla postrarse de rodillas—a la Armada francesa, pero sucumbimos al veneno de la cultura francesa. Ni siquiera Federico el Grande fue inmune al verbo gallardo y florido de los gallos filosóficos galos, aunque no admitiera toda novedad parisina de cualquier manera. Si bien Federico el Grande admiraba hasta cierto punto la filosofía francesa, la cocina francesa y el amor francés, por la cultura francesa, y por la cultura a secas, no daba un duro. Bien sabía que la cultura —concepto estólido tomado de la agronomía— es incompatible con la idea de monarquía. La monarquía —imagen terrenal de la jerarquía celestial— se basa en la abnegación, la disciplina, la humildad, el sometimiento y el sufrimiento. La cultura por su parte germina exclusivamente en periodos de decadencia, ella es hija de la ociosidad, y en los países bien organizados no hay lugar para la ociosidad. En los países bien organizados existe un horario diario para todo. Despertarse al romper el alba, oración matinal, desayuno — un pedazo de pan negro y un vaso de agua fría— y después trabajo duro. Almuerzo al mediodía —sopa de vacuno, carne de ternera, salsa de tomate y, los domingos y festivos, escalope vienés— y de nuevo al trabajo. En cuanto oscurece, oración y cena —pan, mantequilla y patata cocida— y a la cama. Así había sido desde tiempos inmemoriales en Prusia, y así fue —en términos históricos hasta hace muy poco— en Austria mientras la nobleza austriaca —en buena medida ya debilitada por el intolerable cruce con eslavos e italianos— no empezó a acoger modas extrañas importadas de París. Pero, por favor, si hace ya más de un siglo que en el territorio de la Corona Austrohúngara no se practica el ius primae noctis por el mero hecho de que los filósofos y literatos franceses se dieron el placer de declarar que se trataba de una costumbre salvaje. Los nobles alemanes y austriacos —al llegar la noticia a sus oídos— recogieron el rabo entre las piernas y renunciaron a un derecho sagrado que, en verdad, tenía mucho más de obligación que de derecho. De ardua obligación, además. ¿Piensa usted, Berchtold, que es agradable yacer con una sucia, mocosa, maloliente y churretosa mocetona rústica? El ius primae noctis no solo no es una costumbre salvaje —aunque así parezca si planteamos las cosas al revés, que es lo que hacen de continuo los filósofos y literatos franceses—, sino una de las tradiciones más nobles de la civilización católica. El ius primae noctis no tiene nada que ver con la lujuria ni con la lascivia. ¡Nada de eso! ¡Que nuestro querido Dios nos libre de tales pensamientos! El ius primae noctis no es un acto sexual, sino sacro, una ceremonia de iniciación. Una cosa es, en efecto, que un conde o barón introduzca a una joven muchacha, como suele decirse, del pueblo, en la senda espinosa de la sexualidad, y otra completamente distinta es que la culee un paleto de pueblo, en cuyo cerebro anida únicamente la satisfacción de las pasiones más bajas. Además, a resultas de la consumación del derecho de pernada, muy a menudo —de hecho, casi siempre— se llega a la concepción, lo cual conlleva la mejora de las características de la raza y la progresiva germanización de la nación. Si no se hubiera renunciado de una forma tan desdichada al ius primae noctis, calculo que en torno a 1930 todos los súbditos de la monarquía austrohúngara habrían sido de sangre azul. Y todos serían alemanes. Éramos, Berchtold, una nación de nobles, y no —como al final ha acabado siendo— una nación de mestizos y donnadies. Yo, sin embargo, jamás me he doblegado ante el afrancesamiento. ¡Dios me libre! Desde la pubertad hasta la muerte, jamás he renunciado al derecho sagrado garantizado por la Ley secreta de la monarquía. Durante décadas, rigurosamente, he desvirgado —en su noche de bodas— a lavanderas, hilanderas, sirvientas, costureras, bordadoras, cocineras, camareras e incluso damas de la corte, aunque debo confesar con pesar que entre ellas pocas eran realmente vírgenes. El libertinaje, por desgracia, comenzaba a cobrar auge en Austria. Y no el libertinaje en su forma natural y disculpable, sino en la modalidad más deleznable del denominado «amor francés». Puede imaginarse, Berchtold, la conmoción que experimenté cuando una zagalona —en mitad de su noche de bodas— me propuso una fellatio, esperando a su vez un cunniligus. Al momento hice azotar a la desgraciada. La hubiera mandado matar, pero no me atreví debido a las negativas reacciones públicas internacionales, que Su Alteza Francisco José tenía muy en cuenta. Pero no me quedé sentado de brazos cruzados. ¡Nada más lejos de la realidad! Despaché una misiva confidencial a un puñado de aristócratas leales en la que daba la instrucción de aplicar el ius primae noctis antes del matrimonio, en el momento en que las muchachas de extracción humilde cumplieran los catorce años, es decir, a tiempo, antes de que se entregaran a un libertinaje desbocado. Que le dieran a la aristocracia y a la monarquía lo que les pertenece a la aristocracia y a la monarquía —ese era mi cálculo—, y que luego hicieran lo que quisieran y se casaran si encontraban a un imbécil que quisiera desposarlas. Yo —como siempre— iba por delante. Daba ejemplo personal. Pero con gran pesar he de decir que aun entre las muchachas de catorce años austrohúngaras, especialmente en Viena, la virgo intacta era poco menos que una anomalía. De alguna manera esto trascendió en la corte y la fama de mi celo llegó a oídos de Su Alteza Francisco José, que no titubeó a la hora de reprocharme mi pedofilia, la cual en esos años comenzaba a ponerse muy de moda. ¡Cosa extraña, Berchtold! Su Alteza Francisco José era esencialmente un hombre chapado a la antigua, al tiempo que no había locura, costumbre ajena y novedad que no acogiera con los brazos abiertos. Si por un momento dejamos de lado toda la serie de concesiones a los húngaros y la capitulación de duplicar la Corona —lo cual ya de por sí venía a ser un signo de su próximo desmoronamiento—, no sé qué pensar del hecho de retirar del uso la armadura en las fuerzas armadas de la Corona. La armadura se había vuelto supuestamente —o así interpretaron desde el Estado Mayor semejante dislate— superflua debido al perfeccionamiento de las armas de fuego. Una más de la serie de estupideces fatales. La finalidad de la armadura no es evitar lesiones y heridas; su cometido es el de acorazar. Nada más. Y nada menos. Lo que para China es la Muralla China, la cáscara para la nuez, la concha para el caracol, el corsé para una dama, es para un soldado de verdad la armadura, ¿entiende por dónde voy? ¡No! Ya me lo temía. Pero la armadura iba a volver a cobrar importancia cincuenta años después de mi muerte, solo que en vez de en acero labrado iba a estar fabricada en kevlar, anote eso, Berchtold, y esté atento —mientras escribe— a que no me pierda en digresiones. Volvamos atrás a Sarajevo, al lugar del crimen. ¡¿Puede acaso imaginarse, Berchtold, las proporciones del escándalo que hubiera estallado si la situación hubiera sido la inversa y —en vez de dispararme él a mí— yo le hubiera disparado a Gavrilo Princip?! Podría haberlo hecho con los ojos cerrados, soy un tirador extraordinario, disponía de una pistola amartillada, e incluso en algún momento he llegado a dejarme llevar por la idea de haber desenfundado primero, ¡pero mi intuición me decía que la imperiosa autodefensa en mi caso no sería tenida en cuenta como circunstancia atenuante! Hay gente, cada vez menos, la verdad, a la que simplemente no se es capaz de matar. ¡Si hubiera matado a Princip, la rabia de la opinión pública internacional habría caído sobre mi cabeza! En tal caso, espero, eso sí, que no hubiera acabado en juicio y —consecuentemente— en Theresienstadt; el sucesor al trono está, al igual que el soberano, por encima de la persecución criminal, pero de haber asesinado al asesino, mi carrera habría sido clausurada y mi nombre deshonrado por toda la posteridad. Habría acabado en algún gélido castillo, en la Alta Austria, en una continua abstinencia, penitencia, lectura de novelas góticas alemanas y escucha de la música infernal de Wagner. Se asombra, Berchtold, de que haya mencionado que leo novelas, pues —como a todo el mundo, por lo demás— le es bien conocido el desprecio que les profeso desde el fondo de mi corazón a la música de Wagner y a las novelas góticas. Pero eso no tiene nada de extraño. Mi penitencia habría precisamente consistido en la lectura de novelas góticas germanas y la escucha de música wagneriana. ¡Mi calvario! Mi cilicio.

—————————————

Autor: Svetislav Basara. Traductor: Juan Cristóbal Díaz Beltrán. Título: El ángel del atentado. Editorial: Automática. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: