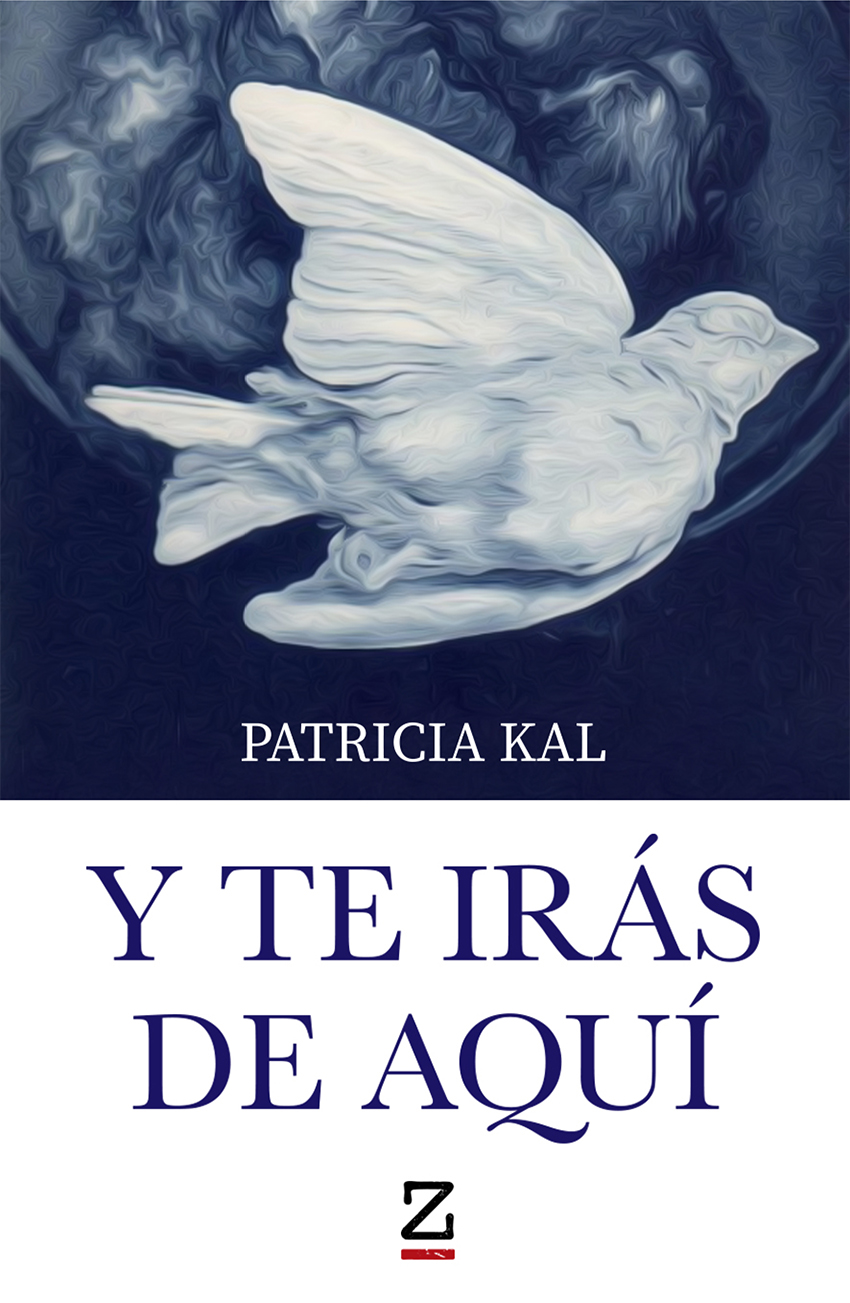

Y te irás de aquí es el título del nuevo libro de Lorenzo Silva, que el autor firma bajo el pseudónimo de Patricia Kal y que ha sido editado por Zenda. Esta obra se puede descargar de forma gratuita en formato digital mientras dure la cuarentena.

El autor explica en este artículo publicado en XL Semanal los motivos por los que ha decidido publicar su nueva novela de esta forma.

Zenda reproduce a continuación las primeras páginas de Y te irás de aquí.

Nací el mismo día que murió Cecilia. Me refiero a la primera vez, es decir, la primera que nací yo; que ella había muerto ya alguna vez antes de ese 2 de agosto de 1976 lo sospecho por la tristeza que asomaba a sus ojos y, sobre todo, por aquella canción en la que decía que vivir es morir cada día. Fui consciente de la coincidencia desde muy pronto, mi madre la recordaba con frecuencia, y andando los años empecé a buscar las canciones y las imágenes de aquella chica malograda y confinada para siempre en una juventud de suéteres ceñidos y pantalones de campana, la moda horrenda de la década que me vio venir al mundo. Me ha acompañado toda la vida, como una amiga fiel y un poco anacrónica que desconcierta a mis amigos, mis parejas, los extraños a los que se la menciono. Me gusta ese desconcierto, me gusta la voz de Cecilia, me gusta pensar que hay algo de ella que se quedó en mí el día que un accidente de tráfico se la llevó a un lugar donde ya no podíamos oírla y a mí me sacaron del refugio amniótico que me resistía a desalojar.

Esa fue, en fin, la primera vez que nací. Que yo sepa y tenga claro, he vuelto a nacer otras dos veces, un 5 de junio y un 11 de marzo, de dos años que por ahora no es necesario precisar. Mientras lo evoco, me dispongo a nacer de nuevo, o a morir intentándolo: la misma disyuntiva que ya enfrenté, sin saberlo, aquella calurosa mañana de agosto de hace casi cuarenta y tres años, en la que los médicos nos salvaron por poco a mí y a mi madre. La vida y la muerte, aunque prefiramos ignorarlo, son el haz y el envés de la misma hoja: cuando nacemos muere nuestra posible —y quién sabe si conveniente— inexistencia; cuando morimos nace nuestro recuerdo, ese comedido fantasma que nos reemplaza y que tal vez sea mejor de lo que nunca habríamos podido alcanzar a ser.

Quiero contar cómo he llegado hasta aquí, para entenderlo yo, para tratar de saber un poco mejor qué sentido tuvo, o no, este viaje que empezó el mismo día que una cantante se dejaba la vida entre los hierros de un coche, sobre el asfalto de una mala carretera, en medio de una gira que alguien debió planificar con más cabeza, con menos fatiga para el conductor, con menos codicia de aquel dinero que reportaban las actuaciones de verano. En una España que se asomaba al día siguiente a una larga noche durante la que un chusquero con apego al mando y a la sumisión del prójimo la administraba como si fuera un cuartel.

Todas las historias deben empezarse por el principio. Y ahora que queda dicho, para que conste, el principio absoluto de mi existencia, lo que toca es ir al comienzo de lo que en este momento me arrastra, hacia el cuarto nacimiento o la enésima y definitiva muerte que dirá qué y cómo he sido, más allá de cuanto yo pueda aspirar a interpretar y proclamar acerca de mí misma. Lo dejaron escrito los griegos, que lo supieron todo: de lo que uno es, nada da la medida como su final.

Muchas veces no hay una razón poderosa para estar allí donde nos sobrevienen acontecimientos decisivos. Ninguna, salvo que se crea en el destino o en alguna otra clase de oculta necesidad. No la había, al menos, para que yo estuviera en aquella fiesta. De hecho, las fiestas son algo que suelo evitar desde hace más de dos décadas, cuando comprendí que nada importante suele llegar mientras sujetas un vaso de bebida aguada, alcohólica o no, en un lugar donde cuesta oír a la persona, querida o insufrible, con la que en ese momento te encuentras.

La razón de que me hubiera dejado llevar allí no era otra que la insistencia, primero cordial, y luego ligeramente impregnada de algo que se parecía demasiado al resentimiento, de quien por entonces era todavía —y sin perspectivas de dejar de serlo— mi cónyuge. Paradojas de la vida, que gusta de gastarnos, de gastarle y de gastarme en este caso, bromas pesadas que ella despacha como si nada y que a nosotros nos lleva luego meses y cientos de lágrimas o de pastillas asimilar.

La cosa la organizaba su jefa, una tipeja encantada de conocerse a la que yo no tenía el más mínimo interés en padecer, pero que a ella, a mi cónyuge me refiero, le parecía que entraba en su sueldo rendirle aquella pleitesía extralaboral para la que daba por necesaria, y por tanto por descontada, mi adhesión. La compleja tarea de salvar un matrimonio más allá de la luna de miel exige esa clase de sacrificios: ver nítidamente el error del otro, sentir incluso alguna repulsión por sus razones y sus consecuencias, y sin embargo someterse al peaje de pagarlo junto a la persona con la que un día te comprometiste a compartir tu vida.

La velada transcurría todo lo mal que cabía prever. Comenzó con la empalagosa recepción, por parte de la anfitriona, en la entrada del casoplón obsceno del que se trataba principalmente de jactarse, situado en una urbanización del norte de Madrid, de esas en las que no puedes saludar a nadie por la calle porque nadie pasa por ella a pie. También tuvo lo suyo la alocución inicial a los allí congregados, para invitarlos a disfrutar de la fiesta y celebrar así con ella un éxito más de la empresa. Es decir: de ella misma, alma, accionista y Gran Timonel Única de la nave, de la que el resto no pasaba de ser, a despecho de los cargos rimbombantes que les dejaba imprimirse en unas visto esas tarjetas, la aperreada y dócil marinería. En cuanto al catering, no había en él un solo alimento que no perteneciera a alguna de las categorías que desde que doblé la esquina de la quinta década había decidido erradicar de mi dieta. Para remate, la banda sonora del asunto, que retumbaba a un volumen demasiado alto para mis tímpanos, estaba compuesta por una mezcla inenarrable de horteradas de música discotequera de los ochenta y moderneces contemporáneas revueltas sin ton ni son, desde el rap en todas sus variantes hasta el reguetón más infame y pegajoso.

Para enojo de mi pareja, creo que empecé a mirar la hora desde el minuto uno, a rezar para que pasara el trago desde el minuto dos y a maldecirme por la lentitud del tiempo desde el minuto tres. Como la edad me ha adiestrado en el arte de la hipocresía, diría que conseguí que no percibiera mi incomodidad y mis ansias de huida nadie más que ella, Elena, que había aprendido a levantarme la máscara a fuerza de ver en la convivencia cómo me la quitaba y me la volvía a poner. Consideré pues que no tenía motivos para reprocharme nada: que yo iba allí como oveja al matadero ya le constaba de sobra, lo más que podía exigirme era que no la perjudicara ante su empleadora y sus compañeros y esa misión creía estar cumpliéndola con decoro más que suficiente.

A mucha de la gente ya la conocía de otros aquelarres como aquel. En mitad de la celebración, consintamos en denominarla así, vino sin embargo a saludarla alguien a quien yo no había visto nunca. Era un tipo de esos que me provocan arcadas instantáneas, en la recta final de la treintena, sobrado de autoestima y proclamándolo con una camisilla ligera, entreabierta y pegada al torso labrado para deslumbrar a quien gusta de deslumbrarse con tales alardes. Presuntamente albergaba algo en la cabeza, ya que me lo presentó como creativo y esa palabra, que siempre me pareció un poco cómica, presupone una cierta aptitud para pagar la hipoteca teniendo ideas y convenciendo a otros de su ingenio. El detalle no me importó ni poco ni mucho, y no sólo porque no sintiera la menor curiosidad sobre su vida y milagros, sino porque con él venía alguien que sin previo aviso, como nos acometen los desastres o nos apabulla la fortuna, puso patas arriba mi corazón y mis sentidos.

Fue verla y sentir que mis ojos quedaban imantados por su imagen, aunque aquel sujeto se entretuviera un buen rato en darse importancia, fingiendo quitársela frente al elogio protocolario de Elena, antes de apartarse y permitirme contemplarla a placer. Nos la enseñó como quien exhibe las puntas del ciervo que acaba de abatir o la longitud de boca a cola del atún al que ha obligado a pasar del mar a su yate.

—Esta es Milena, mi chica.

Aquel «mi» sonó de la misma manera que debía de sonar cuando lo anteponía a una variada gama de sustantivos, desde su coche hasta su currículum, pasando por su volea o su hándicap de golf, que seguro que era de los que lo tenían, pese a no haber llegado a la edad en que se impone en ciertos círculos la práctica de ese sucedáneo de deporte. Fue la última vez que pensé en él durante la velada, porque a partir de ese instante ya no tuve mente para otra cosa que no fuera el cuerpo celeste que resplandecía de pronto en mitad de la noche, rasgando la nube de vanidad y polución que impedía la visión del resto de los astros.

Era una chica menuda —apenas pasaría del metro sesenta, calculé con la poca capacidad analítica que me quedaba— de piel translúcida y perturbadores ojos grises. Tenía el pelo corto y teñido de negro, y para la ocasión se había puesto un vestido ligero del mismo color, largo hasta medio muslo y con la espalda casi por entero al descubierto, lo que servía para comprobar que sólo la naturaleza alzaba contra la gravedad lo que abultaba la tela por encima de su diafragma. Bien podía permitírselo: no le eché arriba de veintiuno o veintidós años.

—Encantada —dijo Milena, mirándonos a las dos alternativamente y sin hacer ademán alguno, ni de beso ni de apretón de manos.

Fue aquella mirada, fue aquella piel, fue la elegancia escueta de su persona sin excesos ni estridencias, justa como el adjetivo que eleva a la inmortalidad un octosílabo o la nota última que clava una melodía en el corazón. Pero fue, sobre todo, esa voz de timbre exacto, dulce y firme a la vez: como una sentencia del juez supremo que no queda otra que acatar. Sólo me entenderán quienes conozcan el placer de saborear el cumplimiento de la misión que la vida nos impone, antes incluso de sabernos vivos; quienes hayan sentido el alivio de aceptar, sin pensar siquiera en plantarle cara, la sumisión a ese dictado superior que exime al destinatario del torpe ejercicio de tratar de hacer su voluntad.

Y sin embargo, para ser sincera conmigo misma y con el auditorio, en este punto el percance habría tenido todavía remedio. A veces, no demasiado a menudo, pero tampoco era insólito, me pasaba que llegaba a mi vida algo que la alborotaba bruscamente, me disparaba el pulso y me invitaba a dejarme ir y perder la cabeza. En esas situaciones me resultaba divertido abandonarme a una especie de voladura controlada, dejar que aquella sensación me arrastrara durante un rato, para luego recobrar las riendas y devolver las aguas a su cauce, el que correspondía a una mujer que ya tenía lejana la pubertad y había visto irse a pique unas cuantas de las embarcaciones a las que se había subido.

Quizá en esta ocasión tampoco hubiera pasado de ahí, de disfrutar durante unos minutos de la conmoción inoportuna y estrafalaria que me producía aquella chica a la que le doblaba la edad, de no ser porque a partir de cierto momento empecé a reparar en que ella se me quedaba mirando. Se aplicó a ello con descaro, mientras su novio y mi mujer se dedicaban a sostener la cháchara necesaria para que nuestra presencia en la fiesta, en aquel rincón lo más apartado posible de los altavoces, no terminara de resultar absurda. En sus ojos había una picardía que me desconcertaba, y por momentos una hondura que sabía que podía ser engañosa, o una simple ilusión óptica alimentada por mi imaginación, y que sin embargo consiguió, poco a poco, hacerme perder pie.

No recuerdo de qué se habló, de qué hablaron Elena y su novio para ser más exactos, durante los cinco o diez minutos que pasamos los cuatro juntos. Demasiados esfuerzos tenía que hacer ya, a medida que las miradas que ella me dirigía se volvían más ostensibles, para no beberme a aquella criatura con los ojos, para no dar un grito de euforia o de pánico o de las dos cosas al tiempo; para no partir el vaso de tubo contra la pared y clavarle la mitad inferior en la garganta a aquel imbécil engreído y retorcérselo ahí dentro y hacerle así callar de una vez.

Tenía el corazón a mil pulsaciones, como hacía ya tanto tiempo que no recordaba sentirlo que renuncié a hacer memoria; apenas pude pasar de verme, adolescente, en alguna coyuntura extrema e indeterminada. En cierto momento, y en mitad del derroche de mal gusto que llevaba toda la noche castigándome los oídos, sonó una música que no sólo me resultó conocida, sino que me retrotrajo a aquellos días en los que yo aún conservaba la generosidad para emocionarme, en el sentido propio y genuino de esa palabra: hasta sentir que te tiemblan las piernas y la noción del mundo. Hacía siglos que no la escuchaba, y pensé que sólo una señal, un mensaje de lo alto que era demasiado imperativo para desoírlo, explicaba que me asaltara justo a continuación de la fastidiosa —y puerilmente subversiva— monserga de un rapero, telonero fútil de aquella voz familiar que me devolvía de golpe a la joven que fui.

Era The Logical Song, de Supertramp. Más que con la cabeza, descifré su letra con las entrañas y tuve la sensación de que nunca lo había hecho antes. No sólo por la traducción desde el inglés, esa lengua que ahora entendía mucho mejor que cuando la escuchaba siendo una adolescente de catorce o quince años; sino por el significado que tenía para la mujer de más de cuarenta, tantas veces derrotada y desviada de su camino, ese himno de añoranza y rebelión contra las convenciones y los lastres con los que la supuesta sensatez nos impone cargar y que no son siquiera concebibles para quien aún está estrenando la vida.

Veía ante mí a Milena, que escuchaba con aire prudente y contenido las tonterías de su novio, y de pronto sentí un escalofrío, el pavor de haberme convertido, como decían los de Supertramp, en algo aceptable, presentable; en una pobre y triste hortaliza, arrancada de la verdad y la belleza elemental de la existencia. Porque esa derrota absoluta y final, que en el día a día ya no conseguía afligirme, se volvía lacerante e intolerable en presencia de aquella criatura, tanto como para hacer que me avergonzara el deseo voraz y turbio que despertaba en mí.

En eso, la jefa reclamó nuestra atención desde el otro lado de la sala. Elena se señaló a sí misma, preguntándole con el gesto, y la dueña de su nómina apuntó con el índice a dos puntos contiguos ante sí. El novio de Milena lo captó al vuelo y se clavó el dedo en el esternón a su vez, a lo que la jefa asintió y les hizo una seña para que acudieran; la misma que se le hace a un perro faldero para que se acerque a recibir su rosquilla. Y allá que se fueron los dos, raudos y sin dudarlo, dejándonos a Milena y a mí solas y sellando con ello, sin saberlo, su destino y el nuestro.

Cuento esto para mí, y sin importarme lo que piense quien lo sepa, si es que llega a saberlo alguien, así que no dejaré de apuntar que al quedarme sola con ella, y por primera vez en muchos años, no supe qué decir ni hacer, ni cómo me las iba a arreglar para no parecer una mema, no caerme redonda, no arrepentirme durante el resto de mis días.

Al final, tomé el camino más simple.

—¿Te gusta la canción?

—No está mal —respondió, fijando en mí el granito de sus ojos.

—¿La conocías?

—No. ¿De quién es?

—Supertramp.

—Ah. ¿De tu época?

—Algo así. En realidad yo era muy pequeña cuando salió.

Se quedó callada, como si viera lo pequeña que yo era entonces, lo pequeña que había seguido siendo y volvía a ser aquella noche en la que comprendía de pronto que mi tren iba a descarrilar una vez más. No sólo de esa manera: también, tuve entonces la sensación, como si por las venas que surcaban su carne pálida corriera un fuego semejante al que me abrasaba a mí el pecho, una locura y un delirio tan frenéticos como los que estaban sacudiendo los cimientos de mi vieja casa. No soy de creer en mi suerte, y menos que vaya a ser mío aquello que deseo, aunque alguna vez lo haya sabido conquistar. Ella se dio cuenta y quiso conjurar mis temores, o elevarlos al infinito. Miró hacia donde estaban Elena y su novio y, con una gravedad repentina, me descerrajó una pregunta en la que se entrelazaban la delicadeza y la crueldad:

—¿Y qué vamos a hacer ahora, tú y yo?

—————————————

Autor: Patricia Kal. Título: Y te irás de aquí. Editorial: Zendalibros. Descarga gratuita: ePub / MOBI / PDF

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: