No le había vuelto a ver desde aquel amanecer en el puerto de Lesbos. Después, la distancia se interpuso como un vidrio esmerilado que no impidió que ambos se imaginaran en cada libro, en cada escena, en cada uno de los cuerpos descritos a lo largo de las cuarenta historias publicadas en Zenda donde ella había sido Circe en Nápoles, dama pompeyana en Cabo Miseno, amante de Horacio y Virgilio en Roma, turista en Bomarzo, modelo de Matisse en Niza, neoyorkina peligrosa en el Algonquin, viajera misteriosa en el Orient Express, el diablo enamorado en el expreso nocturno Lisboa-Madrid, Marilyn, Clea, Nausícaa, cristiana en la guerra de Beirut, miembro del club de los 33.000 pies rumbo al Caribe, dama enamorada de una cicatriz, seductora madura en Mondello, becaria en la Academia de la Lengua, periodista en San Francisco, Marquesa Casati en Zannone, prostituta en el Sáhara Occidental, María en Magdala, Milady en París, Irene Adler en Bohemia. La Mujer, querido Watson.

“Un agente literario quiere publicar nuestros relatos eróticos en francés. Me he tomado la libertad de reservarte una habitación en el Hotel du Louvre, junto al Palais Royal”.

La mujer caminaba despacio por aquella vieja ciudad que conocía desde hacía siglos, entornando los ojos bajo el ala del fedora, tratando de orientarse recurriendo a la memoria. No suponía un gran esfuerzo; podría encontrar el lugar con los ojos vendados. A la altura del 89 de la rue Napoleon, empujó la puerta de cristal y entró. El olor familiar a cuero, papel y tinta le hizo dilatar las aletas de la nariz, satisfecha. La Librairie Historique Fabrice Teissèdre seguía siendo ese lugar al que uno puede regresar con la certeza de que nada ha cambiado.

Monsieur Varo, viejo amigo, se hallaba ausente. “Si hubiese sabido que venía, habría tenido mucho gusto en recibirla”. La joven ayudante del librero se disculpaba, un tanto azorada. “Está usted en su casa, Madame Adler”. Dicho esto, volvió, sigilosa, a la mesa junto a la ventana, atendiendo el teléfono que no paraba de vibrar.

Irene se quitó el abrigo y el sombrero, y atravesando una de las pequeñas puertas entró en la sala trasera, dividida en dos pasillos forrados de madera y libros. Al fondo, en un hueco ensanchado por un desnivel del muro, se abría un arco de cuya clave colgaba un cartel que indicaba en letras doradas: Livres Philosophiques. A continuación, otra sala más pequeña repleta de volúmenes encuadernados en piel se ofrecía silenciosa y en penumbras ante la mujer. Allí debía estar, si no recordaba mal, el libro que había venido a buscar. Un regalo que Pursewarden sin duda agradecería.

Con tranquilidad profesional, aunque con el corazón latiéndole con fuerza por la emoción de encontrarse en mitad de la mayor biblioteca de libros prohibidos del mundo, comenzó a buscar rozando apenas los lomos suaves con la yema de los dedos. Todos aquellos volúmenes, decenas de miles de kilómetros de palabras conformando imágenes, revoluciones, gustos, ideologías, habían burlado durante siglos a los funcionarios de las aduanas, Censores Reales, Inspecteurs de la Librairie a las órdenes de la policía, a las corporaciones de provincia, y en especial a la implacable Communauté des Libraires et des Imprimeurs de París, sobreviviendo incluso a las hogueras organizadas en el cercano patio del Palacio de Justicia, donde la mayor parte de las veces, todo sea dicho, el verdugo no hacía sino rendirle tributo al poder de la letra impresa, pues con frecuencia lo que destruía eran ejemplares falsos, mientras que los originales se los quedaban los magistrados. Estos de sobra sabían que nada promueve las ventas mejor que una buena hoguera, por lo que preferían recoger libros y encarcelar libreros con el menor ruido posible. Luego, inmersos en la compleja red de compradores clandestinos, delegaban en los viejos piratas, mercenarios del papel prohibido hechos a las prácticas de los libreros, que habían desarrollado toda una jerga exclusiva del ramo incluyendo la forma en la que intercambiaban, solicitaban, empacaban, embarcaban y vendían en todo el vasto sistema para hacer llegar los libros a los lectores afuera de los límites de la ley.

Por eso aquí, en esta elegante librería de París, tras el epígrafe de “Libros Filosóficos” se escondía la pornografía más audaz que jamás se haya escrito, destacando entre todos ellos uno en especial: Thérèse Philosophe, ejemplo de obra polémica, libertina, divertida y lúbrica donde las hubiera.

Tan concentrada estaba en su búsqueda que no se había percatado de la presencia de otra persona en la sala.

—Hola, preciosa ¿Te acuerdas de mí?

Irene se volvió, sorprendida. El hombre, tez morena, hombros fuertes, ojos claros, camisa impecable, le sonreía saliendo de entre las sombras.

—Sabía que te encontraría aquí. Tengo lo que buscas en mi mochila —le dijo, sonriendo.

La mujer no daba crédito. Después del último beso, él la había dejado en aquella ciudad misteriosa, y aunque nunca se lo pidió, ella decidió esperarlo un tiempo, hasta que ya no pudo esperarlo más, marchándose lejos de allí. Nadie, ni siquiera el mismísimo Diablo Enamorado, volvieron a ver a Lobo; era como si lo hubiese engullido, sin más, aquella maldita niebla.

En un gesto centenares de veces repetido, Lobo se quitó las gafas, se acercó a la mujer y la besó con toda la lentitud y la dulzura del mundo. Fue lo último dulce de aquel encuentro.

Ella le mordió los labios con fuerza, notando la sangre caliente en la lengua; él, sin mediar palabra, le dio una bofetada tranquila, sin violencia, casi limpia. La mujer se acarició la mejilla dolorida con el dorso de la mano. Se miraron un momento; ambos tenían sangre en los labios y un deseo feroz en la mirada. Se empujaron desnudándose la cintura, avanzando con las piernas enlazadas en un ritmo silencioso, casi de tango, hacia la mesa central, sólida, de un roble dorado, donde descansaban un par de volúmenes en rústica del marqués de Sade, tal vez esperando a ser encuadernados en piel.

Lobo los apartó de un manotazo, sujetó a la mujer por las caderas y la apoyó sobre la superficie sólida, subiéndole lentamente la falda estrecha hasta la cintura, abriendo con suavidad las piernas, arrancándole las bragas, acariciando el encaje de las medias sujetas a los muslos por un par de ligas de raso negro.

La mujer se dejaba hacer, oponiendo una resistencia suave, instintiva, donde no había rechazo sino incitación. Entonces, mirándole a los ojos, le sonrió de una manera singular; una mirada tan cargada de brillante deseo que apagó por un momento la obscenidad de aquella biblioteca prohibida.

—Dame el libro —le dijo—. Dámelo ahora.

Él parpadeó, y sin decir nada sacó el Thérèse Philosophe y lo puso con cuidado sobre la mesa. Irene conocía aquel libro muy bien: edición en cuarto con texto a dos columnas. CCLXIX folios numerados a la romana, marca del impresor grabada en madera con fondo en negro en el folio CCLXVI, título en letra epigráfica la primera y diferente orla con doce grabados pornográficos dentro. Primera edición en francés y única edición príncipe ilustrada. Uno de los más bellos y oscuros libros prohibidos del Siglo de las Luces.

Seguía apoyada en la mesa, de espaldas al hombre que le besaba el cuello y la nuca mientras acariciaba sus senos por debajo de la seda cruda de la blusa. Pasaba las páginas la mujer deleitándose en los grabados, gimiendo en voz baja, acoplada a las acometidas en un ritmo acompasado y cómplice del sexo espeso, húmedo y placentero de ambos.

Ella parecía buscar algo y por fin lo encontró.

—Quiero que leas esto para mí —le dijo.

Entonces él, acercando los labios, que aún sangraban un poco, a su oído y sin dejar de moverse, con voz segura, recreándose en breves silencios en los que buscaba la palabra adecuada en español, le susurraba el texto traduciéndolo para ella mientras respiraba deseo junto a su cuello:

—Su camisa, levantada sobre la cintura, me dejaba ver de perfil unas nalgas y un torso admirable. Esta lujuriosa perspectiva captaba la atención del muy reverendo padre, que se hallaba también hincado de rodillas, con las piernas de su discípula ubicadas entre las suyas, sus calzones bajados y su terrible cordón en la mano, mascullando algunas palabras mal articuladas (…). “No debéis pensar nada”, le decía, “ni ver ni oír nada, si vuestro éxtasis es perfecto”.

***

Caía una lluvia mansa sobre la ciudad iluminada cuando llegaron al hotel. El anciano y siempre elegante Grüber, parapetado tras el mostrador de recepción, al verlos entrar los saludó inclinando levemente la cabeza con cierto rasgo marcial; un guiño a los viejos tiempos.

Ellos le devolvieron el saludo y casi con urgencia entraron en el ascensor, donde se devoraron la boca y no se separaron ni siquiera al caminar por el pasillo ni frente a la puerta de la habitación, que cerraron de un golpe dejando tirada la ropa allí mismo. Sudaban de deseo mientras la lluvia disparaba proyectiles de luz multiplicados en millones de gotas al otro lado del cristal de la ventana. Entonces se oyó un ruido, un leve ritmo de pasos amortiguados al otro lado de la puerta situada frente a la cama, que comunicaba con la habitación contigua. Irene se levantó desnuda, cogió el Thérèse Philosophe y giró la pequeña llave dorada. Pursewarden fumaba un cigarrillo con boquilla de marfil de pie, en mitad de la oscuridad, la mano en el bolsillo del pantalón y la chaqueta oscura sobre los hombros. Le sonrió sin sorpresa al verla entrar, como si la estuviese esperando. Ella arrojó el libro sobre la cama, lo besó rozando apenas sus labios y salió, dejando tras de sí la puerta abierta.

Entonces Pursewarden acercó uno de los sillones a esa puerta que enmarcaba las vistas al fondo de la otra habitación, donde aquella pareja, ajena a él, continuaba amándose sobre las sábanas revueltas. Sonrió, acomodándose como si ocupara un asiento de platea en la Fenice y, muy despacio, encendió el segundo cigarrillo.

*********

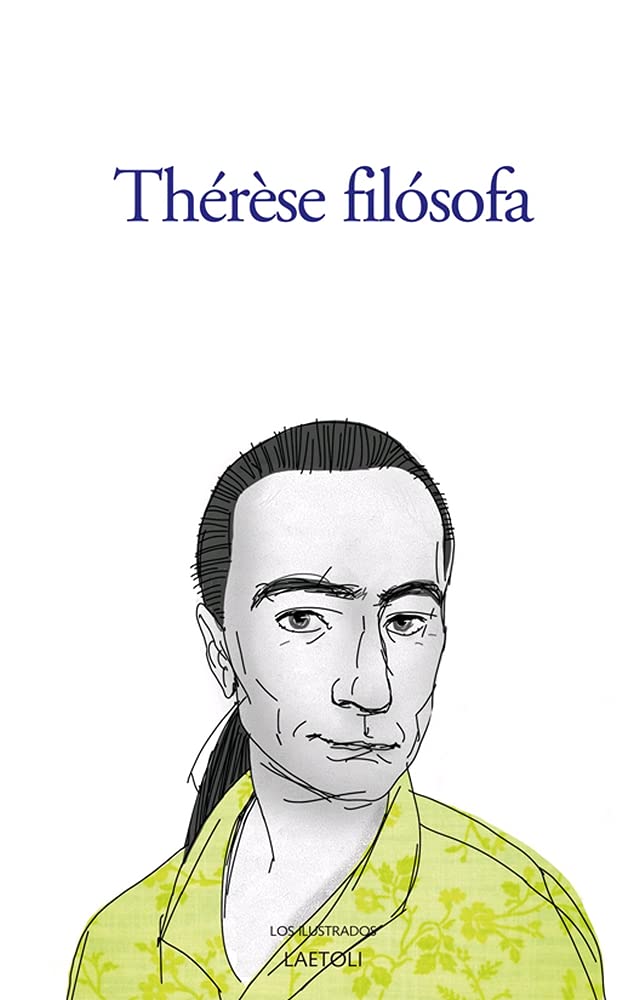

Thérèse filósofa acaba de ser publicada en español en la magnífica editorial Laetoli, especializada en libros de filosofía. Con este libro único, los editores premian doblemente a sus lectores, pues ofrecen el placer de leer el Thérèse filósofa en nuestra lengua en una magnífica traducción de Bernat Castany Prado, y además devuelven el volumen al lugar que le corresponde, que no es, en puridad, la literatura erótica, sino enmarcado entre las revolucionarias e imprescindibles filas de algunos de los autores más importantes de la Historia Universal de la Literatura, la Ciencia y el Pensamiento.

—————————————

Autor: Atribuido a varios autores. Título: Thérèse filósofa. Editorial: Laetoli. Venta: Todos tus libros y Amazon.

Fantástico relato, Irene Adler.

O debería decir…