Polinesia, el paraíso encontrado, reúne por primera vez dos de los mejores relatos de viajes que dio el siglo XIX, cuando la ciencia y la búsqueda de nuevos territorios empujaban a aventureros y escritores a romper fronteras. Sus autores, Robert Louis Stevenson y Jules Dumont D’Urville, trasladan a estas páginas su experiencia del viaje describiendo con fidelidad uno de los territorios más desconocidos del planeta. Un modo de vida en las antípodas geográficas y culturales del continente europeo. El fragmento que ofrecemos a continuación es un capítulo de la parte escrita por Stevenson sobre las islas Marquesas, extraída de En los mares del Sur.

HACÍA cerca de diez años que mi salud declinaba cada día más, y poco tiempo antes de emprender mi viaje creí haber llegado al último acto de mi vida y no tener que esperar más que a la enfermera y el empresario de pompas fúnebres. Me aconsejaron que probara los mares del Sur, y no me desagradó la idea de atravesar como un fantasma, y llevado como un fardo, parajes que me habían atraído cuando era joven y gozaba de salud. Fleté, pues, la goleta del doctor Merrit, que se llamaba Casco, de setenta y cuatro toneladas, zarpé de San Francisco a fines de junio de 1888, visité las islas del este y a principios del año siguiente me encontraba en Honolulu. Una vez allí, desanimado para reanudar mi vida de reclusión en mi habitación de enfermo, decidí proseguir mi periplo en una goleta mercante, la Equator, de algo más de setenta toneladas, pasé cuatro meses entre los atolones (islas bajas de coral) de las Gilbert y alcancé Samoa a finales del año 1889. Mientras tanto, la costumbre y el agradecimiento habían empezado a atarme a aquellas islas; había recobrado las fuerzas perdidas; tenía amigos, había descubierto intereses nuevos; el tiempo, durante mis viajes, había transcurrido como en los cuentos de hadas; por consiguiente, decidí quedarme allí. Preparé estas páginas en el mar, durante un tercer crucero, que hice en el vapor mercante Janet Nicoll. Si he de vivir aún días suficientes, espero pasarlos allí donde, más que en otras partes, la vida transcurrió con placidez y el ser humano tuvo interés para mí. Ya las hachas de mis criados negros talan los árboles para crear los cimientos de mi futura residencia, y es preciso que aprenda a dirigirme a mis lectores desde los mares más lejanos…

Que de este modo haya trastocado la afirmación del héroe de lord Tennyson resulta menos extraordinario de lo que pueda parecer en principio. Pocos son los hombres que abandonan las islas después de haberlas conocido; dejan que su pelo se vuelva cano allí donde se establecieron; la sombra de las palmeras y los vientos alisios los airean hasta el día de su muerte, mientras quizás acarician hasta el fin el sueño de visitar su país natal, proyecto raramente realizado, menos raramente apreciado y aún más raramente renovado. Ningún lugar del mundo ejerce una atracción tan poderosa sobre quien lo visita; mi tarea consistirá en comunicar a quienes gustan de viajar sin moverse de su hogar la seducción de aquellos parajes y describir la vida, en tierra y mar, de centenares de millares de seres, algunos de ellos de nuestra sangre y que hablan nuestra lengua, todos contemporáneos nuestros y, sin embargo, tan alejados de nosotros por sus pensamientos y costumbres como Rob Roy o Barbarroja, los apóstoles o los césares.

La primera impresión es siempre única. El primer amor, la primera aurora, el primer contacto con una isla de los mares del Sur son recuerdos aparte en nuestra vida y despiertan una especie de virginidad de los sentidos. Era el 28 de julio de 1888, a las cuatro de la madrugada, y la luna había desaparecido del cielo hacía una hora. En el este, una hoguera radiante de claridad anunciaba el nuevo día, y más abajo, sobre la línea del horizonte, la orilla se dibujaba ya, negra como tinta. Todos sabemos, por haberlo oído contar, con qué rapidez amanece y anochece en estas bajas latitudes. Es un punto sobre el cual están de acuerdo todos los turistas científicos o sentimentales y que ha inspirado más de un bello poema. La duración cambia según las estaciones, pero he aquí un fenómeno que observé: aunque la aurora empezaba a prepararse hacia las cuatro, el sol no salió hasta las seis, y a las cinco y media comenzamos a distinguir nubes en el horizonte y entre ellas las islas esperadas. ¡Ocho grados sur y el día tardó dos horas en llegar! Durante todo este tiempo permanecimos en el puente, en un silencio expectante, con la emoción habitual de las recaladas, realzada por el extraño aspecto de las costas a que nos acercábamos. Lentamente adquirían forma en la oscuridad decreciente. Ua Huka, con su cumbre truncada, fue la primera que apareció por estribor; delante, casi a proa surgió nuestro destino, Nuku Hiva, envuelta en nubes; y entre ambas, más hacia el sur, los primeros rayos del sol iluminaron las agujas de Ua Pou, que emergieron encima de la línea del horizonte como pináculos de una monstruosa iglesia sobrecargada de ornamentos; se alzaban a lo lejos, en la claridad deslumbradora de la mañana, tal que señales de la cercanía de un mundo de maravillas.

Ni uno solo de los pasajeros de la Casco había puesto jamás los pies en las islas, ni conocía, más que por casualidad, sus dialectos, y todos nos aproximábamos a aquellas playas desconocidas con algo de aquel placer angustioso que hace estremecer el corazón de los exploradores la víspera de sus descubrimientos.

El terreno era ondulado, con picachos y profundos valles, y descendía en acantilados y contrafuertes; su color ofrecía una gama completa del perla, el rosa y el verde oliva, todo ello coronado con nubes opalescentes. Estos matices indefinidos se difuminaban y engañaban a la vista; las sombras de las nubes se confundían con las ondulaciones del terreno, y la isla y ese dosel inmaterial fulguraban y se elevaban, formando una sola masa ante nosotros. Ni una señal, ni una humareda nos esperaba; ningún piloto, tampoco, para remolcarnos. Sin embargo, nuestro puerto estaba allí, en alguna parte, en aquella pálida fantasmagoría de rocas y nubes, y no lejos de allí, más hacia el este —único hito para guiarnos—, una punta de tierra llamada indiferentemente cabo de Adán y Eva, o cabo Jack and Jane, caracterizada por dos figuras colosales, obra burda de la naturaleza. Eran las que buscábamos. Para localizarlas, escudriñamos el horizonte con los catalejos y discutimos sobre los mapas; el sol se hallaba ya muy por encima de nuestras cabezas y la tierra, muy cercana cuando las descubrimos. Para un barco que, como nuestra Casco, llegaba por el norte, no constituían en verdad más que una de las particularidades menos notables de una costa, después de todo, impresionante; las olas que rompían a gran altura; las montañas extrañas, austeras, empenachadas, surgían por detrás; Jack and Jane o Adán y Eva estaban allí, suspendidos, como un par de verrugas, encima de los rompientes.

Pasamos costeando. Se oía, a babor, el estrépito del oleaje. Algunos pájaros volaban y pescaban bajo la proa del navío; eran los únicos ruidos, las únicas señales de vida, tanto humana como animal, en aquella parte de la isla. Impulsado por su propio empuje y por las brisas moribundas, la Casco se deslizaba bajo los acantilados, descubría una ensenada, dejaba entrever una ribera y algunos árboles verdes mientras cabeceaba sobre la marejada. Desde donde los contemplábamos, los árboles semejaban avellanos, y la playa se parecía a cualquier otra de Europa; más lejos, las montañas recordaban, en miniatura, los Alpes, y los bosques que se alzaban como una muralla dibujaban una excrecencia apenas más alta que los brezales de Escocia. De nuevo el acantilado se entreabrió, esta vez más ampliamente, y la Casco, impulsada por el viento, empezó a deslizarse por la bahía de Anaho. Los cocoteros —esas jirafas del mundo vegetal, tan llenos de gracia, tan desgarbados, tan extraños para los ojos de los europeos— estaban amontonados sobre el ribazo y en los costados abruptos de los montes. Colinas agrestes y desnudas flanqueaban la ensenada, que estaba cerrada, del lado de tierra, por una masa de montañas pedregosas. En cada hendidura de esta barrera crecía la vegetación, que descansaba y anidaba allí como las aves en las ruinas; a lo lejos almenaban y verdeaban las crestas afiladas de las cumbres.

A lo largo de la costa oriental, nuestra goleta, ahora privada de la brisa, seguía avanzando lentamente; la bella criatura, una vez en marcha, parecía encontrar en sí misma su propio impulso. Balidos de corderos se elevaban muy cerca del barco, en la ladera de la colina cantaba un pájaro; los aromas de la tierra y de centenares de frutas y de flores salían a nuestro encuentro, y un par de casas dispersas aparecían erguidas al pie de las lomas, una rodeada de lo que parecía un jardín. Estas moradas, muy visibles, estas huellas de cultura —¡entonces no lo reconocimos!— revelaban el paso de los blancos, y habríamos podido acercarnos a un centenar de islas sin encontrar nada parecido. Mucho tiempo después descubrimos la población indígena, situada, según costumbre universal, al abrigo de una curva de la playa y de un grupo de palmeras; enfrente, el mar lanzaba gru- ñidos y espuma sobre un arco cóncavo de arrecifes. El cocotero y el isleño son vecinos y amantes de las olas. «El coral crece, la palmera brota, pero el hombre se va», afirma un triste refrán tahitiano. Sin embargo, los tres, mientras existen, son los habitantes habituales de la costa. Debíamos echar el ancla en una brecha rocosa, entre los rompientes, cerca del ángulo sureste de la bahía. A punto apareció el hueco que necesitábamos; la goleta viró sobre sí misma; el áncora se sumergió. Débil fue el ruido, pero inmenso el acontecimiento; mi alma penetró, con esas amarras, hasta profundidades de las cuales ninguna cabria sabría extraerla, ningún buceador, retirarla; a partir de aquel día, algunos de mis compañeros de a bordo y yo mismo nos convertimos en los esclavos de las islas Vivianas.

Antes de que el ancla hubiese tocado fondo, una canoa partió del pueblo y vino hacia nosotros. La tripulaban dos hombres: uno blanco y otro de tez morena, con el rostro tatuado de rayas azules, ambos vestidos a la europea, con trajes de blancura inmaculada; el traficante del lugar, el señor Regler, y el jefe de los indígenas, Taipi-Kikino. «Capitán, ¿ está permitido subir a bordo?» Estas fueron las primeras palabras que oímos en las islas. Las canoas se sucedieron hasta que el navío quedó repleto de hombres vigorosos, de un metro ochenta de estatura, en diversos grados de desnudez: unos con solo una camisa, otros, con un taparrabos: alguno con un pañuelo apenas atado a la cintura; la mayoría cubiertos, de la cabeza a los pies, con tatuajes grotescos; algunos, bárbaros y armados con cuchillos. Uno de ellos, que subsiste en mi memoria como algo bestial, estaba acuclillado en una 176 177 canoa, donde sorbía el zumo de una naranja y lo escupía en todas las direcciones con la vivacidad de un mono; todos ellos hablaban a la vez —¡y nosotros sin comprender una sola palabra!—, todos intentaban comerciar con nosotros, que no sentíamos la menor veleidad de comerciar, o nos ofrecían curiosidades de su isla a precios ridículos. Ni una palabra de bienvenida, ninguna de buena educación; nadie nos tendió la mano, excepto el jefe y el señor Regler. Como seguimos rehusando los artículos que nos ofrecían, sus recriminaciones se elevaron con rudeza y uno de ellos, el payaso de la banda, se deshizo en mofas contra nuestra tacañería, entre risas y burlas. «¡Valiente navío, que no lleva dinero a bordo!», exclamaba, entre otras expresiones de escarnio e irritación. Confieso que experimenté cierto asco e incluso algunos temores. La goleta estaba manifiestamente en su poder; llevábamos mujeres a bordo; nada sabía yo de mis huéspedes, excepto que eran caníbales; el guía (mi único consejero) hacía prudentes recomendaciones y, en cuanto al traficante, su presencia en todas partes no debía tranquilizarme; ¿no eran los blancos, en el Pacífico, los instigadores y los cómplices habituales de los crímenes de los indígenas? Cuando lea este comentario, el señor Regler, nuestro amigo tan querido, podrá permitirse la libertad de sonreír.

Aquel mismo día, más tarde, mientras estaba escribiendo mi diario, los isleños invadieron mi camarote; tres generaciones de pieles pardas se sentaron en el suelo, con las piernas cruzadas, y me miraron en silencio con expresión desconcertante. Todos los polinesios tienen los ojos grandes, luminosos y dulces, como los de ciertos animales y algunos italianos. Me embargó una especie de angustia al encontrarme sentado allí, indefenso, ante todas aquellas pupilas fijas en mí, acorralado en un rincón de mi cabina por aquella muchedumbre silenciosa; también experimenté cierta rabia, al sentirlos al margen de toda comunicación articulada, como fieras, como sordos de nacimiento o como habitantes de otro planeta.

Para un muchacho de doce años, atravesar el canal de la Mancha equivale a cambiar de mundo; para un hombre de veinticuatro, cruzar el Atlántico apenas representa modificar su alimentación. Sin embargo, me encontraba muy lejos de la sombra que proyecta todavía el Imperio Romano, cuyos edificios ruinosos dominaron nuestras cunas, cuyas leyes y letras aún persisten, nos obligan y refrenan.

Ahora iba a ver qué clase de hombres eran aquellos cuyos antepasados no habían leído nunca a Virgilio, no habían sido conquistados por César ni gobernados por la sabiduría de Cayo o de Papiniano. Además, había franqueado los límites de aquella zona confortable de las lenguas hermanas, donde es tan fácil poner remedio a la confusión de Babel.

Y he aquí que mis nuevos semejantes permanecían sentados ante mí, como efigies. Había creído que no establecería ninguna relación humana en mi periplo y pensaba que, a mi regreso (pues en esa época aún pensaba en el regreso), mis recuerdos serían como un álbum de grabados sin texto. Pero no… Ahora dudaba incluso de que mi viaje se prolongara; quizás estaba condenado a un fin rápido. Tal vez mi futuro amigo Kauanui, que estaba sentado en silencio entre los otros, como un hombre de alguna autoridad, saltara y soltase un estridente grito de guerra, y el navío fuera asaltado y toda la tripulación asesinada con el objeto de obtener víveres para celebrar un festín.

Nada más natural que esos temores, y nada más infundado. En todas mis experiencias en las islas, jamás se me ha dispensado una acogida más amenazadora; si hoy me recibieran del mismo modo, me sentiría más alarmado, y diez veces más sorprendido de lo que entonces me sentí.

La mayoría de los polinesios son de trato fácil, francos, deseosos de distinguirse, ávidos de afecto, como afectuosos perros serviles; todos aquellos habitantes de las Marquesas, que hacía poco y de manera imperfecta habían abandonado una barbarie sanguinaria, acabarían por convertirse en nuestros amigos y uno de ellos, por lo menos, lloraría sinceramente a nuestra partida.

——————————

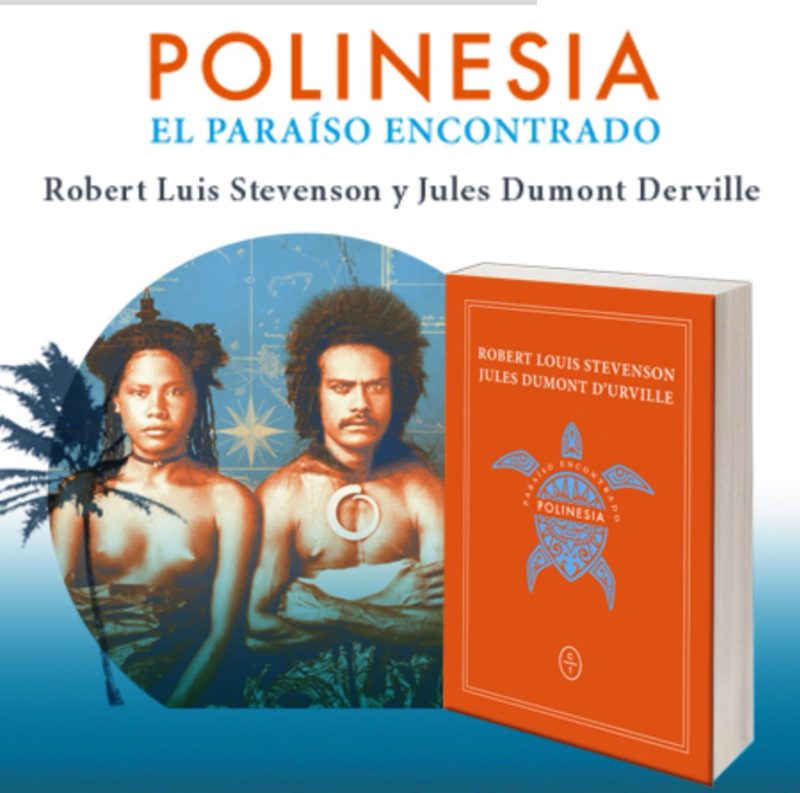

Autor: R.L. Stevenson y J.S Dumont d’Urville. Título: Polinesia, el paraíso encontrado. Editorial: Círculo de tiza. Venta: Amazon y Fnac

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: