Descubrir por qué elegimos amar a quien no amamos exige una sinceridad implacable, y eso es lo que no falta en este hermoso relato de despedida. Adiós, pequeño es la reconstrucción emocionante de una infancia en la que todos, abuelos, padres e hijos, han callado demasiado. Cuando el pasado vuelve cargado de silencios.

Zenda adelanta un fragmento de la última obra de Máximo Huerta.

***

2

Volver no es fácil.

Había en aquel entonces en estas paredes de Buñol a las que he regresado un padre rígido, una madre que sufría y un hijo perdido. Podría definirlos a ellos, incluso a mí, de muchas maneras, con sus matices, con sus virtudes, llenar de detalles cada uno de los días, meses, años que pasamos aquí, en la casa que fue hogar y prisión, pero no pretendo endulzar con palabras lo que nunca fue una plantación de azúcar.

El padre ya está muerto.

«Ha vivido», dije en su funeral.

La madre anda más allá de los ochenta con mil achaques, todos narrados en voz alta — otros en baja — , y un tumor que tambalea las hojas restantes del almanaque y de la incierta felicidad de las pequeñas cosas.

El hijo escribe para que nada se olvide.

Los gorriones ya no se apoyan en la barandilla, ni la chumbera tiene el brío de entonces, ni restos de los nidos de golondrinas. La tierra de las macetas está seca, dura como cemento. Los barrotes oxidados y las bombillas fundidas dejan zonas en penumbra.

La casa… ¿Por qué habíamos regresado? ¿Qué iba a hacer ahora frente a tantos recuerdos y con la incomodidad de sentirla vacía? Aquí y allá solo destacaban los trastos y el polvo frente a un sol que pedía entrar por las rendijas de las persianas atascadas.

La casa ha dormido durante años sola, sin más visita que la de los fantasmas que todos tenemos duplicados en algún plano de la vida.

A oscuras y silenciosa, intuyo. Vagas visitas. Recogida de enseres alguna vez para alguna necesidad peregrina. Noches de paso en las que no conciliaba el sueño. Desconchándose y envejeciendo sin nosotros, pero paradójicamente al mismo ritmo.

Las casas tienen memoria.

Mi casa.

Al abrir la puerta, se abrieron también todas las cajas de los recuerdos. Y eso sucede sin permiso. Mamá fue abriendo ventanas, yo paseando de un lugar a otro con la perra siguiéndome. Silencio. Miraba el estucado de las paredes, viejo y rasgado, la máquina del aire corroída por las lluvias, mohosas las esquinas del techo de la terraza.

Siempre estuvimos deseando irnos.

Pasé la mano de adulto por la foto del niño que fui, una grande que cuelga en la pared de la escalera. Blanco y negro. Jersey de lana. Camisa de cuadros. Sonrisa y lengua pellizcada entre los dientes de leche. Flequillo rebelde peinado con colonia. Me estremecí de pena.

Y ahí empezó todo.

Silencio.

—Nos apañaremos, pero la mitad de las cosas no funcionan. Ni el agua caliente, ni la lavadora… —Mamá iba enumerando los cadáveres mientras yo iba echando en una bolsa botellas vacías, revistas, lápices, medicamentos, pañuelos, libretillas, cables, mecheros gastados, flores secas, bombillas, bolígrafos secos. Las casas son la fotografía de lo que un día fuimos. Y, sin embargo, nada lo parece. Los cajones están llenos de objetos que pudieron ser útiles, en los armarios de la cocina hay bichos muertos que otros se han comido, el baño tiene una colección de coqueterías que ahora son basura. Y las pilas de todo lo eléctrico han expulsado el óxido como un vómito ante la pereza y el tiempo.

La casa va hablando.

No fue culpa suya.

Los días pasan rescatando del mar tablas que nos podrán servir para salvarnos de este naufragio. Limpiando y tirando, llenando bolsas de basura y sorprendiéndonos ante lo que fuimos. Ya sea una foto o un juego de cartas, las gafas de la abuela, su reloj parado en una hora clave, una cajita con clavos, las pesetas en un saquito de ganchillo, los duros en otro. Y decenas de estampas de vírgenes y santos entre libros y copas con las que nunca brindamos.

Los días y el ánimo no consiguen cambiar nada. Por mucho que abrimos las ventanas, el aire pasa, pero no se queda.

«Será poco a poco», le digo a mamá.

Ella se queja.

No es que no funcionen los grifos, es que nosotros no caminamos.

Todo queda en manos de un oficial y una cuadrilla de obreros que contrato en dos llamadas gracias a la ayuda de un amigo con el objetivo de devolver a la casa aquello que andaba siendo solo un recuerdo de lo que fue. Digo «devolver», pero pienso en borrar.

Me preocupa la frase. No quiero sino eliminar. Pero me impone respeto. Aquellas piedras, que están esperando tanto tiempo, no sé qué quieren.

Pronto me doy cuenta de que la reforma de la casa no va a ser cosa sencilla. El jefe de obra, Paco, tiene las ideas claras y sonríe para animar mi desorden. Para él es la costumbre, como la de un enterrador, para mí y para mi madre es el olvido.

Sin el menor titubeo, ordena a sus hombres lo que he pedido. Arrancar la memoria de los muros. Salen las arañas, el polvo, los escombros, los sacos se llenan, suben otros, vacíos, los cables quedan al aire, instalan nuevas tuberías con una furia que a mí me resulta imprevista y reconfortante.

—Cubran esa pared de piedras de campo, que sean pedruscos vistos, salvajes. Con sus aristas, sin cuidado. Que parezca… otra.

—¿Qué dice? —responde el capataz señalando la pared principal del salón comedor.

—Quiero que sea de piedra vista, como una casa de la campiña. Y en la esquina, una chimenea, de hierro.

Los obreros se miraron.

Aquel día mamá pasó la mañana revolviendo cajones de las cómodas de su habitación, sacando bolsas y descubriendo sábanas con sus iniciales, con las de su madre y las de su abuela. Yo, empujando piedras hacia la pared.

—Justo aquí, seguro que parece otra. Otra casa.

—Pues sí, queda bien. Es cierto.

Los albañiles picaban en el yeso y sacaban losas rústicas que iban cambiando la cara de todo. Derribaron lo necesario y vaciaban basura en un contenedor en la puerta.

Con esa idea ha desaparecido todo lo que mi padre decidió, han sacado muebles, han rehecho baños y dado la vuelta a los cuadros. El suelo es otro. Nos pasamos la vida mirando los pasos que damos y adivinando los que dimos en otro tiempo, era doloroso. El aire viciado de una casa cerrada ha ido limpiándose con las ventanas abiertas. No se puede borrar el pasado, pero sí pintarlo, inventarlo y aligerarlo de peso.

Desaparecieron cortinas, pintamos, cambiamos de lugar las camas, para que los sueños fueran otros: las manijas de las puertas, que guardaban las huellas y la fuerza, han sido cambiadas por otras, negras de forja, como también los escalones por los que huíamos de la vida, la pared del salón, la chimenea…

«Abajo con todo», le digo al obrero. A la orden del niño que se despide de lo que no quiere ver ni volver a ser.

—¿Qué hacemos con las fotos?

—No quiero verlas. Guárdalas donde sea.

Mamá, desde la apatía de regresar a donde no fue feliz, embadurnándose de aceite de romero las rodillas con tempo lento, va dando órdenes que no lo son. Son lamentos. El hospital está cerca. Mi nuevo trabajo también.

—Tira todo lo que quieras.

Hay en cada palabra una despedida. Y, sin embargo, es una bienvenida al principio. A la casa.

No le hago caso y guardo las fotos en una habitación, sobre el tocador de la tía Gregoria, un mueble de espejo que fue herencia y aquí sigue. Las coloco todas juntas: abuelos, tíos, padres, infancia.

Al día siguiente, la mitad no están sobre el mármol. Las descubro en el interior de un armario, amontonadas. La vida va en serio. Y mamá.

3

¿A qué recuerdos puede uno recurrir para hacer más llevadero el insomnio? ¿A la habitación de niño? ¿Al sabor de las almendras garrapiñadas y las peladillas? ¿A las nubes de azúcar? ¿Al ruido de la tiza en la pizarra? ¿Al cumpleaños feliz?

Siento que la noche será larga y en la oscuridad distingo el armario, la llave colgando de un cordelillo, las fotos de mis muertos en orden de cariño sobre el velador, las zapatillas para ir al baño y el reloj de la muñeca liberado en la mesilla.

No hay tiempo. Y si no hay tiempo, ¿por qué pesa invitado junto a mi almohada?

La vida es ahora.

La vida no será solo mañana.

¿El día más hermoso de la vida? Piensa, piensa, piensa. ¿Cuál fue? ¿Y si no ha sido?

Agotamiento, sudor, inquietud y burbujas. Una burbuja de nerviosismo y otra de dudas. Pero juntas hacen esas pompas que sueltan los niños cuando soplan. Vuelan. Soplan y vuelan.

Y siempre llega otro pequeño corriendo a hacerlas explotar. Pero soy de los que, como Elsa, siguen jugando. Soplo y lanzo más burbujas. Son mías.

Solo me gustan los niños que creen que las podrán agarrar con sus manos. Detesto a los que corren a romperlas.

La vida es hoy. También en este silencio.

Una noche de esas (creo que es ahí donde comienza esta historia), comprendí mejor que nunca, para siempre y muy a mi pesar, que la vida se estaba yendo y qué clase de negocio era este de vivir.

Esto va de ir apagando luces, de acostumbrarse a perder, a despedirse. Ir tirando cosas, las rotas y las que estorban. Deshacerse de afectos, de un abanico roto que aireó una tarde de fiesta, o de la canastilla, el neceser de bebé de cuadros amarillos y blancos, que llevaba cincuenta años en el mismo rincón del armario. Fin.

—————————————

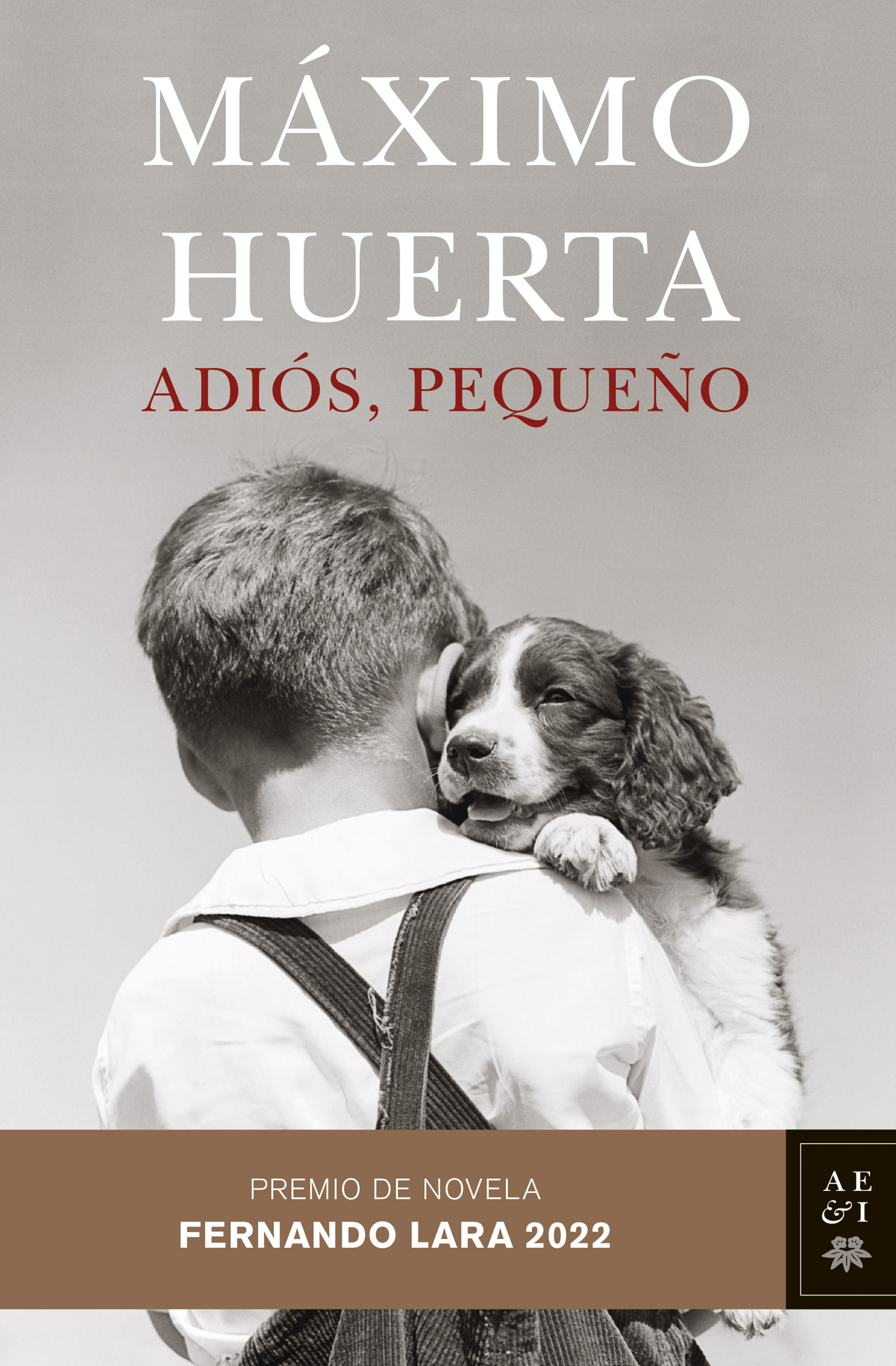

Autor: Máximo Huerta. Título: Adiós, pequeño. Editorial: Planeta. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

La vida a medias

/abril 27, 2025/Silvia Zuleta Romano (1980) pone cuerpo a esta resbaladiza sensación en Pendiente (WestIndies, 2024), penetrante, amarga y transformadora novela corta que logra fotografiar al animal más huidizo: la existencia a medias, esa en la que somos conscientes de no pertenecer y, a la vez, de necesitar. Fernando tiene la vida resuelta. O al menos es lo que a primera vista predicaríamos de él: un trabajo estable como abogado por cuenta ajena en Buenos Aires, una economía desahogada, una novia en sintonía… Vale, sí, también tiene un padre ausente con el que apenas habla. Y una incómoda afección física que va…

-

Expediente Hermes, un thriller espacial con androides e IAs, gana el premio Minotauro 2025

/abril 27, 2025/La obra ganadora fue seleccionada por un jurado muy vinculado al mundo de la literatura fantástica y de ciencia ficción, pero que, ante todo, está compuesto por lectores apasionados del género: Asier Moreno Vizuete, ganador del premio en 2023; Isabel Clemente, miembro de Pórtico, la Asociación Española de Fantasía, Ciencia Ficción y Terror; Fernando Bonete, profesor universitario, autor y divulgador; y dos libreros y prescriptores de referencia: Daniel Pérez Castrillón y Alberto Plumed. Nacido en Sevilla, aunque residente en Zaragoza, Sabino Cabeza no solo es escritor: también es oficial del Ejército del Aire, psicólogo clínico y psicoanalista lacaniano. Su mirada…

-

Ignacio Camacho: “El sevillano se ofrece en espectáculo al viajero”

/abril 27, 2025/“Sevilla es un retablo de nosotros mismos”, afirma Ignacio Camacho al hablar de la ciudad que protagoniza su último libro: Sevilla. El pretérito perfecto (editorial Tintablanca) que, con ilustraciones del pintor sevillano Ricardo Suárez, invita a la reflexión sobre el futuro de una ciudad que siempre ha exagerado en sus formas y en sus sentidos.

-

Inmunidad e impunidad

/abril 27, 2025/La historia de ese interesante y apasionante debate legal y del más de año y medio que Pinochet estuvo detenido en Londres se entrelaza, como suele hacer magníficamente Sands, con la del nazi Walther Rauff —refugiado en Chile después de la Segunda Guerra Mundial—, para mostrarnos dos perspectivas del mismo dilema y dos formas diferentes de resolución. Porque el asesino nazi, responsable del desarrollo del sistema para construir camiones que funcionaban como cámaras de gas ambulantes, los conocidos como “camiones de la muerte”, en las que se ejecutó a más de doscientas mil personas —entre ellos familiares de Sands—, había…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: