Flor McCarthy lleva una existencia que a muchos podría parecerles idílica. Después del traumático divorcio de su madre, que ya no puede soportar seguir viviendo en América, ambas emprenden un viaje por Europa: Venecia, Cannes y París. Pero el encanto es solo aparente, madre e hija dependen de la caridad de sus familiares y, oculta tras un velo de falso glamour, aparece frente a ellas la locura de un desarraigo marcado por la dependencia física y emocional. La vida de Flor se va transformando en una pesadilla expuesta ante las miradas de aquellos con quienes se encuentra a lo largo de los años. Su búsqueda de protección aflora tras cada encuentro en una clara derivación de su necesidad de contar con un hogar al que regresar.

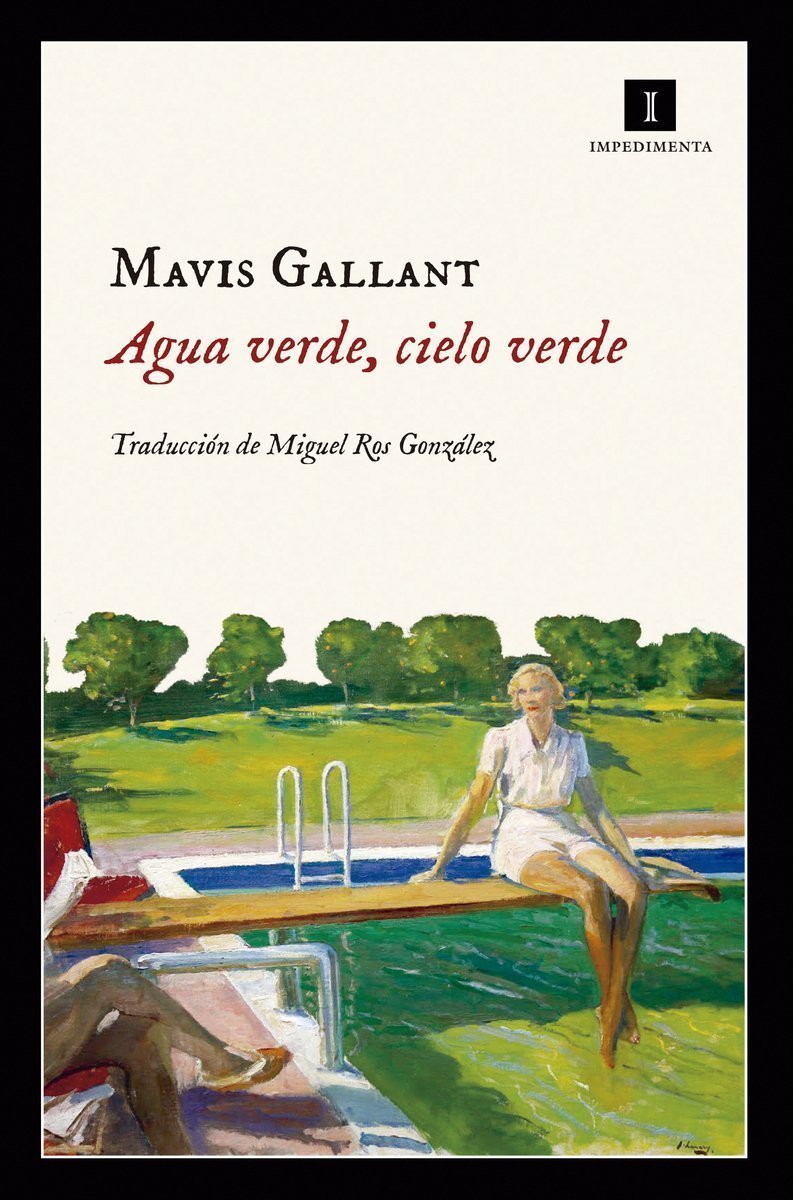

Mavis Gallant (Montreal, 1922-París, 2014) despliega todo su talento en este testimonio whartoniano del descenso a los infiernos de dos mujeres unidas por una enfermiza relación maternofilial. Es el deslumbrante debut novelístico de una de las narradoras canadienses más reconocidas del siglo XX. The New Yorker publicó en 1951 el que sería su primer relato: “Madeline’s Birthday”, donde publicaría más de un centenar de relatos a lo largo de su vida. Aparte de Alice Munro, Mavis Gallant es una de las pocas plumas canadienses cuyas obras aparecieron con regularidad en esta revista.

Zenda publica las primeras páginas de esta novela.

Salieron a pasar el día fuera y lo dejaron ahí de la forma más subrepticia y taimada que se pueda imaginar. Sin embargo, esa misma mañana, durante el desayuno, sentados con él en la terraza del hotel, a unos centímetros del Gran Canal, sus caras no habían delatado ni por asomo la traición que estaba por llegar. Si él hubiese tenido a mano algo lo bastante largo, una escoba, por ejemplo, podría haber removido la densa capa de suciedad matutina, las naranjas partidas, los melones pulposos, los trozos de lechuga podridos, negros bajo la superficie, verdes sobre ella. El agua desplazada por las góndolas bañaba los pies de la terraza; recordaría ese golpeteo suave y sordo toda su vida. En la mesa les había oído decir que nunca 12 más regresarían allí en agosto. Le instaron a comer y lo invitaron a fijarse en los gondoleros, pero él rechazaba todo lo que le ofrecían. La mañana transcurrió como de costumbre, salvo porque, al cabo de unos minutos, acompañado de la tía Bonnie y Florence, se vio a bordo de un barco que traqueteaba rumbo al Lido. Flor y la tía Bonnie se abrieron paso hasta la proa y se sentaron juntas en un banco, y luego la tía Bonnie tiró del brazo de George para que se apoyase, precariamente, en su regazo. Era imposible sentarse con comodidad, pues su tía llevaba sobre los muslos una bolsa de playa repleta de toallas. De pronto, el viento levantó la larga cola de caballo de Flor, que golpeó la cara de George. El pelo de su prima tenía un olor cálido y cobrizo, como su color. No podía decir que se tratara de algo desagradable. En cualquier caso, aquello era un ultraje, y empezó a quejarse, preguntando «¿Dónde están?», aunque hacía tanto viento que nadie pudo oír ni una sola palabra.

Estuvo en la playa buena parte de la mañana, hasta que se plantó frente a la tumbona de la tía Bonnie y volvió a preguntar: «¿Dónde han ido? ¿Van a volver?».

La tía Bonnie bajó el libro que estaba leyendo y miró a George con el ceño fruncido y una expresión de inquietud en la cara —una cara vieja y asustada, en su recuerdo—. La mujer estaba sentada bajo una serie de discos menguantes: primero la enorme sombrilla a rayas, luego su paraguas desteñido y, por fin, un sombrero de paja incoloro. Le dijo:

—A ver, Georgie, han salido a pasar el día fuera. Querían tener un ratito para ellos, no seas egoísta. Están viendo cuadros antiguos, nada más. Sabíamos que preferías la playa a los cuadros…

—Si por mí fuera, estaría viendo cuadros —la interrumpió George.

—… así que te hemos traído a la playa —terminó la tía Bonnie, sin ni siquiera prestarle atención—. No deberías ser siempre tan egoísta. Tu madre nunca dispone de tiempo libre. Para ella este viaje no tiene nada de divertido.

Se las habían apañado a la perfección. Primero salieron a la calurosa terraza y le ofrecieron gondoleros, y luego lo abandonaron completamente, dejándolo con la tía Bonnie y Flor.

Incluso años después, cuando hablaban de aquel día y sus padres se preguntaban cómo se les había ocurrido escabullirse así, sin previo aviso y sin dar ninguna explicación, incluso cuando reconocían que era lo peor que se le podía hacer a un hijo, incluso entonces, mostraban una irritante autocomplacencia por su actitud. Él había sido un chiquillo caprichoso, quejica y mimado, y algunos, como la tía Bonnie, sostenían que sus padres casi le tenían miedo. Sus primos de la familia Fairlie lo apodaban «el Monstruo», mientras que sus parientes por parte de madre, más serios y preocupados, solían comentar que no lo estaban preparando de forma adecuada para los sinsabores y los batacazos de la vida, y que no tendría nada que agradecer a sus padres en el futuro. Pero George, la verdad sea dicha, había salido bien. A los diecisiete años, personificaba la triunfante justificación de una etapa que fue infernal para sus padres. «Dios santo, a los cinco años era un auténtico bicho», solía decir su madre, sonriendo y negando con la cabeza. «¡Y a los siete!» En aquella ocasión les fastidió las vacaciones en Venecia, aunque ellos siempre terminaran por asumir toda la responsabilidad: no deberían haber salido a pasar el día sin él, escabulléndose en cuanto les dio la espalda. Aquello podría haberlo marcado de por vida. Lo que constituía, sin duda, una posibilidad aterradora. Como suele ocurrir con los peligros evitados, les gustaba sacar el tema a colación. «George, ¿te acuerdas de aquel día en Venecia con Bonnie y Flor?»

¡Como para no acordarse! Aún conservaba seis pequeñas conchas que había recogido en el Lido. Se acordaba de las sombrillas brillantes, inclinadas por el viento cálido, y de su prima Flor, de catorce años, delgada y roja como un cangrejo, sentada bajo una sombra circular, muy erguida, cavando un hoyo en la arena con los dedos y escudriñando el mar sereno. Le habría importado un pimiento que George se ahogase. Él se dedicaba a corretear por la arena, de aquí para allá, solo. Tenía la 15 piel rosácea y el pelo rubio, estaba un pelín entrado en carnes y se sentía profundamente herido. El mar estaba tan liso, tan tranquilo y tan denso por el calor que casi se podría caminar sobre las aguas. Recogió conchas negras, marrones, a franjas de color crema y rosa, de bordes levísimamente ondulados. La tía Bonnie se las metió en el bolsillo y se las llevó a Venecia para que no las perdiera, y George aún conservaba seis. Las guardaba en una caja de zapatos, junto con otras mil cosas de las que jamás se desharía. Guardaba otro recuerdo de Venecia: una cuenta de cristal. Era de un collar de Flor; su prima se lo había comprado ese mismo día en un puesto callejero, justo frente al muelle donde atracó el barco al volver del Lido. El reloj de la piazza dio las doce del mediodía, y el aire se llenó de palomas y del sonido del metal. Estaban bajando ordenadamente del barco cuando, de repente, Flor se alejó como un rayo y volvió con el collar. A la tía Bonnie ni siquiera le dio tiempo a acabar su frase: «¿Te gustan las cuentas de cristal, Flor? Porque, si es así, prefiero comprarte algo decente…». El hilo del collar se rompió en cuanto Flor intentó ponérselo. Las cuentas de cristal se esparcieron por todo el pavimento y las palomas las persiguieron, aleteando, confundiéndolas con granos de maíz. El collar roto y el viento cálido alteraron a Flor, que comenzó a desenhebrar las cuentas que aún tenía en las manos para luego arrojarlas junto a las otras con un gesto violento.

—¡Estate quieta! —le gritó su madre, pues todo el mundo estaba mirando y Flor parecía un tanto desquiciada, con el cabello al viento y el vestido levantado por una ráfaga de aire que reveló sus enaguas almidonadas y sus muslos quemados.

El pequeño George se inquietó de pronto ante lo que pudieran pensar aquellos desconocidos, y echó a correr de un lado a otro, frenéticamente, para recoger de entre los pies de la gente las grandes cuentas con forma de gragea. Cuando se irguió, con las manos repletas de ese tesoro, vio que Florence parecía enfadada y, al mismo tiempo, divertida. Aún tenía las manos abiertas, como si estuviese dispuesta a darle un empujón a cualquiera. Aunque a lo mejor George solo se lo imaginó, pues unos segundos más tarde su prima caminaba tranquilamente a su lado, de vuelta al hotel, y le dijo, con voz sosegada, que podía quedarse con todas las cuentas.

Aún conservaba una, con la que solía juguetear, poniéndosela en la palma de la mano, antes de los exámenes. Había otras ocasiones, muchas, en las que decía: «Dios, ayúdame esta vez y no volveré a importunarte», cuando en realidad se estaba encomendando a la cuenta de cristal, y quizá incluso dirigiéndose a ella. Era un poderoso talismán, el fragmento de un día, el recordatorio de que alguien, en una ocasión, le había deseado la muerte, y a pesar de todo seguía vivo.

Ah, no cabía duda de que Florence le había deseado la muerte. Aquel día, después del almuerzo, Flor y él se asomaron por una barandilla de madera desvencijada para observar un pequeño carguero en el que estaban embarcando lo que, en su recuerdo, parecían postes telefónicos, aunque debía de estar equivocado. Flor se inclinó hacia delante, apoyando los brazos delgados y morenos en la barandilla, colocando la cara casi a la misma altura que la de su primo. Entonces se giró y lo miró, esbozando una ligera sonrisa con los ojos entrecerrados, como se gira y mira la gente que está tomando el sol en la tórrida arena. Él le estaba devolviendo tímidamente la sonrisa cuando se cruzó con los ojos de su prima, verdes como el agua, inflamados de aversión, y ella le dijo: «Estaría chupado empujar a alguien desde aquí. Podría empujarte». George recordaba el agua verde y densa, que se fundía con el cielo, y el peso de las nubes amontonadas en el horizonte, que se fueron acercando y cubrieron la laguna. En una ocasión, se había caído al estanque de la casa de su abuela —la abuela Fairlie que Florence y él compartían—. Estaba de pie en una barca cuando dio un paso en falso y cayó al agua, que se mantenía sucísima para deleite de las argentinas, peces amantes de la inmundicia que se alimentaban de mosquitos y chiflaban a su abuela —y que de adultos tenían el tamaño de los alevines de foxino—. Estos diminutos peces lo rodearon como flechas 18 mientras flotaba en el estanque, inmóvil, y sintió en las mejillas el suave golpeteo de sus cabezas. La parte más agobiante del recuerdo era que él se había quedado ahí, pasivo, con aquella agua musgosa cubriéndole la boca. Debía de haber estado flotando boca arriba, pues recordaba el cielo. El jardinero oyó el plaf y lo sacó del agua. Estaba perfectamente, aunque no boca arriba, sino braceando y chapoteando boca abajo.

Aunque en Venecia no se le pasó por la cabeza nada de aquello. No fue hasta mucho más tarde cuando superpuso los dos recuerdos, un cristal sobre otro. En Venecia no respondió, pues no le dio tiempo. Ni siquiera hubo tiempo para la rabia o el miedo. La tía Bonnie los esperaba, acabada su siesta. Iban a reunirse con ella en la piazza, y darían de comer a las palomas y escucharían a la banda. Siguió a Flor apresuradamente con sus piernecitas rollizas, atravesando el calor como si fuera agua, con la cabeza gacha. Hicieron una parada para subirse a una báscula pública que les leyó la suerte, además del peso. Sus predicciones aparecieron en cartulinas rectangulares de colores. La de George rezaba: «No rechaces ninguna invitación esta noche», y la de Flor le instaba a cuidarse más el hígado y le decía que pronto se despediría de alguien que se marcharía en tren.

—Mamá nos está esperando —dijo Flor, tirando la cartulina que contenía su suerte.

—————————————

Autor: Mavis Gallant . Título: Agua verde, cielo verde. Editorial: Impedimenta. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: