El virginiano nos contó aquella noche durante la cena cómo le habían enseñado a beber como un caballero. Basta con poner un escarabajo pelotero en alcohol para conseguir un escarabajo sagrado; y si se pone en alcohol un hombre de Mississippi se obtiene un caballero… (W.F., Santuario).

Es bien sabido que Faulkner fue un escritor muy minoritario, con grandes problemas para publicar, hasta que Gallimard incluyó su novela Santuario (traducida en 1933) en la célebre serie Noire, que fue la colección que introdujo en Europa el policiaco estadounidense de los años treinta y cuarenta (y de paso dio carta de naturaleza al llamado “género negro”, por la sencilla razón del color de fondo de sus cubiertas). También es notorio que Santuario es una novela menor en la obra faulkneriana, aunque encajaba en buena medida en los parámetros del género aludido, pero tuvo la inmensa virtud de descubrir ese autor “sureño” —difícil y oscuro— a muchos intelectuales europeos, y la consecuencia de ello fue que unos años después le fuera concedido el premio Nobel de Literatura, en 1950.

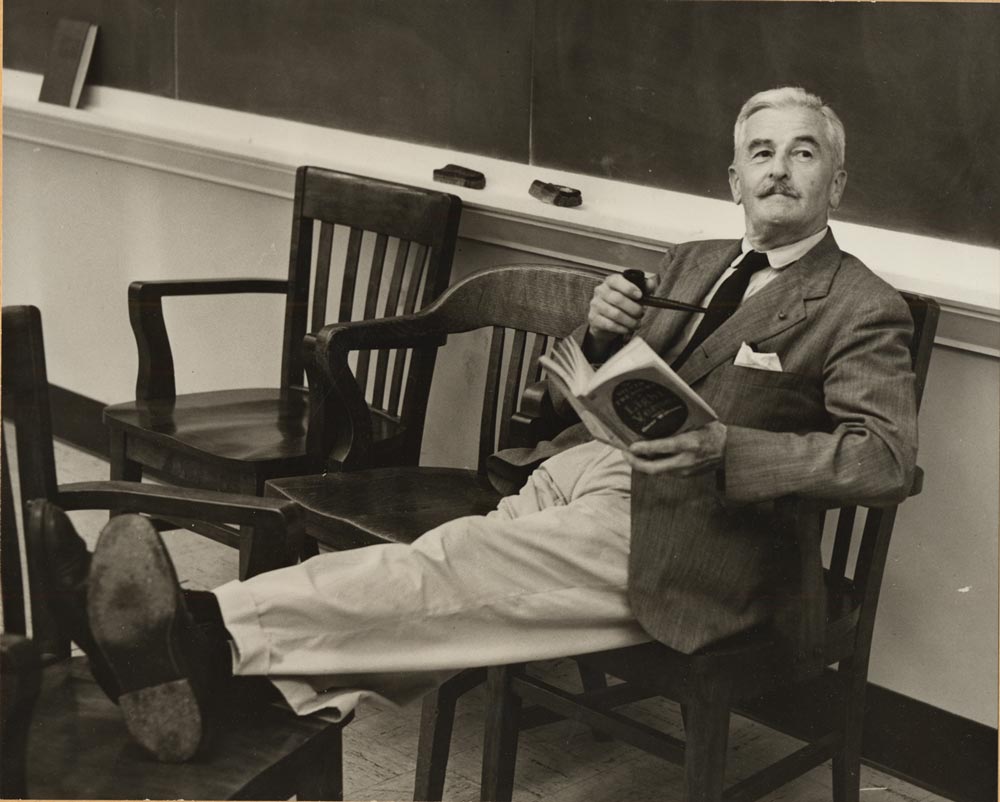

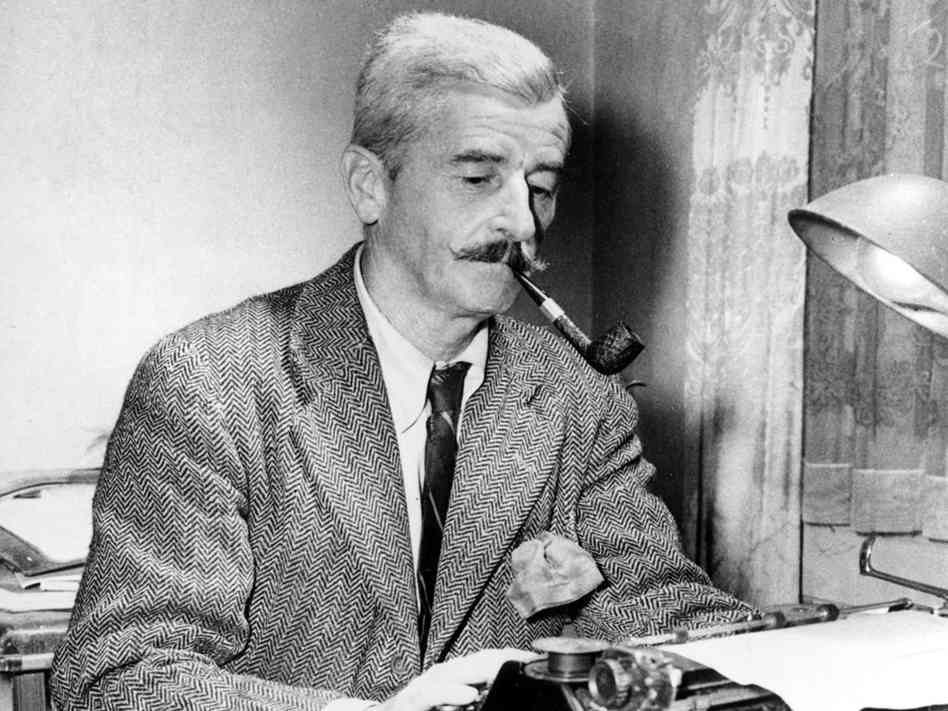

Faulkner no fue un borracho “estrepitoso”, protagonista de episodios extremados; sus biógrafos lo retratan en actos sociales sentado junto al servicio de barra, bebiendo sosegadamente y sin mezclarse excesivamente con el resto de la gente. También señalan que era un bebedor nocturno, sus horas favoritas para escribir, de forma que se da la circunstancia de que bebía mientras desarrollaba sus novelas, y algún crítico ha querido hallar una relación entre esta circunstancia y lo complejo de su estilo literario. Es conocida la anécdota de que cuando su traductor al francés le pregunta por el sentido de alguna frase especialmente tortuosa y, por tanto, difícil de trasladar a otra lengua, Faulkner contesta que al releerla a la mañana siguiente ni él mismo sabía qué había querido decir cuando la escribió la noche anterior. El propio escritor lo confirma en parte: “Normalmente escribo por la noche. Siempre mantengo mi whisky al alcance de la mano; muchas ideas me vienen entonces a la cabeza, de las que apenas recuerdo nada a la mañana siguiente”. Y sin embargo la anécdota del traductor al francés es dudosa, como otras muchas que se le atribuyen: que arrojara cartas a la basura cuando desempeñó un trabajo en el servicio de correos para no tener que ocuparse de ellas, o que mientras trabajó de vigilante nocturno de las calderas de la Universidad de Mississippi fuera capaz de escribir una extensa y formidable novela, Mientras agonizo, en condiciones muy precarias.

Es notorio, en cambio, que fue un bebedor constante desde la adolescencia, eternamente aferrado a su botella de whisky Old Crow, que a menudo tomaba combinado con azúcar y menta (el muy sureño “julepe”), solo o en compañía de su esposa Estelle, en la destartalada mansión sureña que adquirió intentando “recuperar” viejas grandezas familiares. Porque lo que también es cierto es que Faulkner fue en buena medida un mitómano, al que de jovencito sus paisanos llamaban con sorna Count No Count, es decir, el conde que no cuenta, que falseó sus credenciales para ingresar en la RAF en Canadá tras haber sido rechazado como aviador en Estados Unidos, o que siempre impostó pertenecer a la aristocracia sureña, de forma poco justificada. A Faulkner indudablemente la bebida le estimulaba para escribir, y debió de ser un “encajador” de mérito, porque resulta difícil concebir que se pueda crear un texto de tanta complejidad como el monólogo interior de Benji en El ruido y la furia teniendo las facultades alteradas por el alcohol.

Lo cierto es que Faulkner es un novelista extraordinario que indudablemente forma parte de la nómina de los mejores narradores del siglo XX, junto con Proust, Kafka, Joyce y Mann. Da qué pensar esa pulsión alcohólica asociada a la genialidad literaria, como si fuera una forma de exorcizar los demonios interiores que agitan al creador superlativo. Según el célebre crítico Harold Bloom, la obra de Faulkner sigue la tradición de Shakespeare y Melville, y tiene una relación manifiesta con la Biblia. Es decir, su línea de influencias es impecable. Como ya hemos señalado, se le ha considerado siempre un autor difícil y oscuro, al que los más jóvenes —a menos que sean lectores superdotados— deberían acercarse con prudencia y sin prisas; yo recuerdo el fracaso de mi primer intento de leer El ruido y la furia, novela de la que no llegaba a entender ni siquiera la referencia shakespeareana de su título y que, al ser releída años después, supongo que dotado de un mayor bagaje, me proporcionó un goce indecible.

También se le ha acusado injustamente, como a Carson McCullers, de ser un escritor localista, sureño. No es cierto, porque el mítico condado de Yoknapatawpha es, al mismo tiempo, un microcosmos cerrado del noroeste del Mississippi y el mundo entero. Y también porque las pulsiones que dominan el alma humana son eternas y universales: ya estaban en la Biblia, en Homero y los trágicos griegos, en Shakespeare y Cervantes, y por supuesto en Melville, Faulkner y todos los grandes literatos de la historia.

Si el alcohol acentúa las pesadillas y el dramatismo, las elipsis arbitrarias y las faltas de raccords dramáticos sí es cierto que influyó positiva y definitivamente en Faulkner.

El problema es que intoxicado es complejo seguir el pulso argumental o mantener cierta complejidad en el uso del lenguaje. Es un problema técnico. Yo opino que el alcohol lo influyó, pero de otra manera: prestaba atención a cómo se alteraba su mente y, recordando sus “delirios”, por así decir, los incorporaba a posteriori. Eso se puede hacer, pero es imposible escribir algo bueno estando “alterado”.