¿Entonces… los poetas mienten?, me preguntó aquel niño de seis años en uno de mis coloquios más difíciles tras una lectura de poesía. Difícil porque la lógica del loco bajito suele ser aplastante, y más peliagudo aún si entre los presentes está una hija tuya, mejor dicho, el pánico de tu hija ante los desvaríos que pueda pronunciar su padre poeta frente a sus compañeros de clase. Algo que ya había pensado cuando acepté con fingido entusiasmo —más inquieto que ante un discurso en la Real Academia— la propuesta de su profesora para acudir a una inocente sesión que acabó enredándose de pronto al tratar de explicar qué son las metáforas. Y mucho más al hacerles pensar no sé por qué, imagino que por mi torpeza mientras miraba de reojo a mi espantada hija, que las imágenes que habíamos leído eran mentira, porque los ojos evidentemente no son alas, ni las miradas nidos, ni el cuerpo es un reloj de arena, ni el mar ladra, ni…

Un enredo parecido, aunque mucho mejor resuelto, le pasó a Ángel Guinda en un colegio público del sur de Madrid, donde empezamos dirigiéndonos a chavales de diez u once años y acabamos luego recalando en un aula infantil en la que mi amigo improvisó una brillante loa a los poetas apoyándose en un cuento que hablaba de gigantes. Y al final de la historia un peque de nuevo allá al fondo, con el dedo minúsculo pero insistente en alto —trágame tierra—, para interpelarle algo parecido a… pero tú eres bajito. Ángel respondió veloz que él era un gigante bajito, porque hay gigantes de muchos tamaños, a lo que el niño machacón y sabelotodo replicó sentenciando que los gigantes no pueden ser bajitos. Y ahí la bonhomía sonriente del poeta al decirle que tenía toda la razón, y era verdad que los gigantes no pueden ser bajitos, pero los bajitos sí pueden ser gigantes, lo que provocó una risa general, y hasta un conato de aplauso de alumnos y profesoras. Genio y figura.

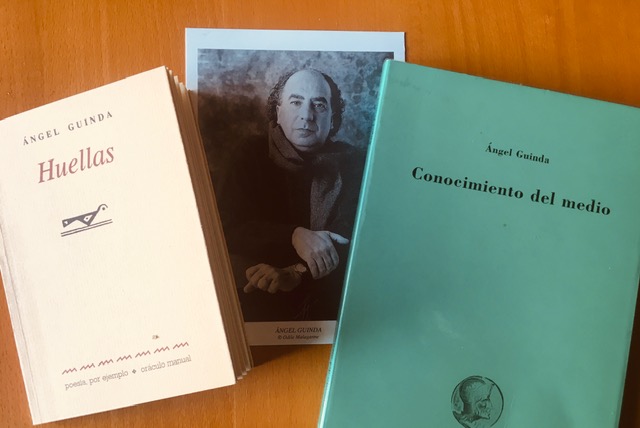

La verdadera estatura poética, humana y transcendida de un espíritu irredento que ofició siempre con arrojo incurable el sagrado legado que nos dejó Bécquer recordándonos que la poesía es un himno gigante y extraño. Y algo aún más sencillo, más útil, más a mano, aquella otra proclama en román paladino que Guinda llevaba siempre a gala: Poesía eres tú. Porque Ángel escribía desde y para los demás, mientras descubría que el tiempo no duerme…, que la belleza es una aparición…, que la verdad al final te dice siempre, aunque tú nunca la digas…, que la carne no pregunta, sólo niega o afirma…, y que escribo para no morir, aunque sé que me dejo la vida en lo que escribo…

Ángel es sin duda el poeta de las últimas décadas que más habló con la muerte y de la muerte, sin dejar de arañarla, sin dejar de auscultarla, sin dejar de amarla, sin perderle la cara nunca. Mirándola de frente, coqueteando, negociando con ella, renegando de ella, pero devolviéndole siempre la vida, incluso perdonándole finalmente la vida. Generosidad sólo al alcance de un libertario indomable que caminaba atado al cordón umbilical de la belleza y la redención que supone escribir poesía tras haber nacido matando, como él decía, evocando la muerte de su madre en su propio parto. Mito o destino como punto de arranque. Y la orfandad habitada luego de un poeta que sabía que la poesía abisma y cura a la vez, que la poesía en último caso es pasar página, pero dejándola escrita.

Hace más de cuarenta años, en Zaragoza, había un poeta con leyenda, un poeta desconcertante, visionario, maldito, que departía con sus jóvenes discípulos en el bar Balmoral, que comía en el restaurante Benjamín y que tenía un gato llamado Baudelaire. Ángel Guinda vestía de negro y ya entendía la poesía como una prolongación de la vida…

Palabras de Antón Castro para evocar los inicios de un poeta que sabía que donde el amor las da, el corazón las toma… Un poeta que al cabo de una vida seguía preguntando a sus amigos por qué los árboles no son azules…

Hoy lo son, querido Ángel, los he visto, en ese Parque del Oeste de Madrid que cruzamos juntos la última vez que nos vimos. Y nos vinos. Ese mismo lugar donde volveré a encontrarte cualquier día, porque no muere quien escribió que la muerte nos obliga a vivir. O estos versos que hoy les leo a todos, y no para halagarte, compañero del alma, himno gigante, presumido, sino sólo para seguir un poco más contigo…

Fui feliz derribando

murallones de lágrimas,

hablando con los astros,

escuchando a la muerte.

No descarto

ser feliz bajo tierra

mientras sigue la vida

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: