MADRID 1992

José Parreño y Nacho Fernández, o viceversa —ambos bregaban entonces con la impecable e implacable dirección literaria del Círculo de Bellas Artes de Madrid—, me llamaron una mañana con uno de esos mendicantes eseoeses a los que acostumbran los mejores gestores culturales: recolectar público de última hora para llenar un evento que amenazaba debacle, no alcanzar siquiera lo que los cronistas deportivos denominan una floja entrada.

Acudí por supuesto a la llamada, pero más por mera solidaridad con el pánico amigo que por su reclamo anunciándome el recital aquella noche, en la suntuosa Sala de Columnas, de un poeta norteamericano extraordinario. Se quedaron muy cortos.

Impecables e implacables como siempre en su nivel de exigencia, Parreño y Nacho acababan de regalarme el comienzo de una increíble experiencia poética. Mítica y mística también. Y no se asusten… Hablo sólo desde mi propio trampolín sentimental, el relámpago de un acontecimiento que ni siquiera pude soñar de antemano en mis noches de mayor ebriedad y desvarío lírico.

Conocer en persona a los poetas vivos de la generación beat. Tocar y acariciar a mis mitos mayores, no arañarles, como había hecho hasta entonces siempre con ellos. Arrancarles página a página, tren a tren, novia a novia, las comas más audaces y las madrugadas más paganas. Las coartadas en todo caso con que azuzar mi todavía inocua vocación poética hasta hacerla incurable.

Allen Ginsberg, Gregory Corso, Lawrence Ferlinghetti… Hablar con ellos, escribirme con ellos. Beber, vivir, abrazarles. Y comprobar de pronto que mi ya antigua y juvenil adoración a aquella indomable turba de chalados en permanente pie de poema y aullidos de hierba, hacía aguas todavía por muchas partes, y sobre todo y ante todo —a pesar de mis posters, mis poemas aprendidos de memoria y mi adicción incondicional al dios Kerouac y su biblia On the Road— sufría lagunas imperdonables.

Gary Snyder era sin duda la mayor de ellas.

Jamás había escuchado su nombre. Y sin embargo estaba harto de estrujarle. De llevarle en el libro de bolsillo de mis tejanos; de caminar a su lado con su paso largo de montañero; de intentar aprender de él, sin conseguirlo nunca, a meditar sobre la verdadera naturaleza de las cosas que nos rodean; y cómo no, a encenderme y apropiarme de su cuerpo para acostarme al raso noche tras noche con las estrellas, pero también con la parte más misteriosa y carnal de la palabra: Ellas. Y a secas. Porque sólo el amor nos devuelve a la realidad, como acostumbraba a decir… Japhy Ryder.

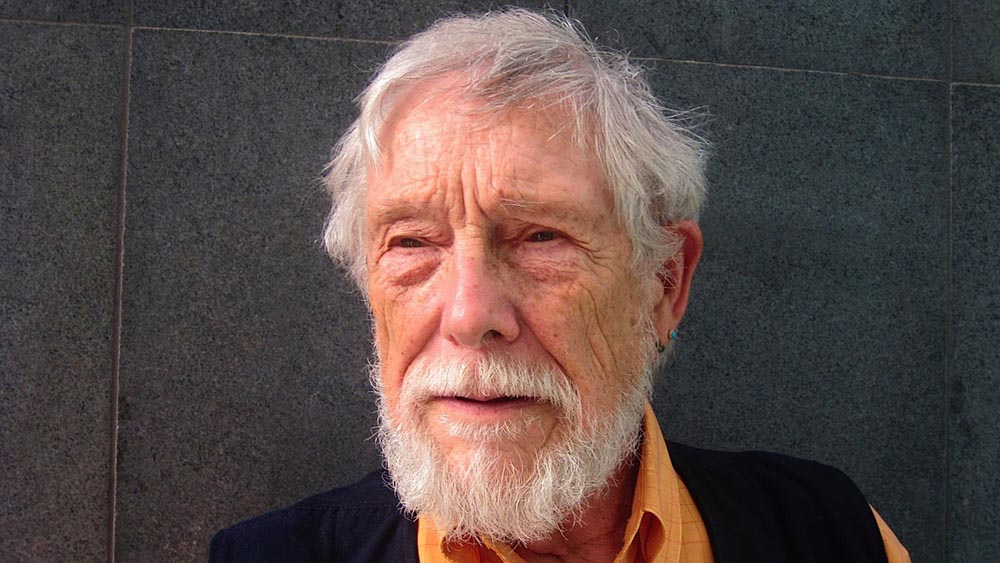

La leyenda, el mito, el nombre casi idéntico al real con que Kerouac bautizó al protagonista de Los vagabundos del Dharma, la novela que dio origen al movimiento hippie y fue inspirada nada más y nada menos que en Gary Snyder. El mismo que aquella noche, y compartiendo ya unas cañas en Casa Manolo junto a su mujer Lynn Koda y mis queridos Parreño y Nacho, seguía siendo fiel en esencia al retrato que Kerouac había hecho casi cuarenta años antes de su héroe de ficción: Un tipo delgado y lleno de nervio, tostado por el sol, vigoroso, abierto y expansivo, cordial y de alegre charla, que saludaba a los vagos de la calle y que, cuando se le preguntaba algo, contestaba sin rodeos, lo que pasara por su cabeza, siempre de un modo directo, desenvuelto, chispeante… El tipo más listo, indómito y original que he conocido en mi vida. Y yo a su lado.

Aquel que horas antes se quejaba ante la perspectiva nocturna de un evento no previsto, convertido en una nueva persona. Otra más, es cierto, porque para esa época ya había aprendido que ser poeta es asistir a tu propia transformación radical con cada nuevo hallazgo.

Un ser de carne y hueso, un poeta de carne y humo al que escuché con asombro y emoción infinitas en una Sala de Columnas cuya solemnidad se derrumbaba verso a verso a medida que una voz mineral, —irremediablemente sabia, irremediablemente savia— nos descosía por dentro para zurcirnos al instante con un nuevo nudo en la garganta. Sensibilidad, ternura y carne viva de quien fue guardabosques en Estados Unidos, monje budista en Japón, peón caminante en la India e intermitente marino mercante en las costas de Alaska trasegando olas de mil metros de altura cuya intemperie dejaba romper ahora con delicadeza infinita en la playa de la noche más mágica, reparadora e inesperada de un siglo que agonizaba ya tras contemplar los mayores horrores de la historia, pero había sido capaz al tiempo de alumbrar a gentes como Gary Snyder.

_______

Ángeles subterráneos es una serie de cuatro artículos de Fernando Beltrán que tiene como eje vertebrador el número extraordinario que la revista El Hombre de la Calle dedicó a los poetas de la generación Beat Gary Snyder, Allen Ginsberg, Lawrence Ferlinghett

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: