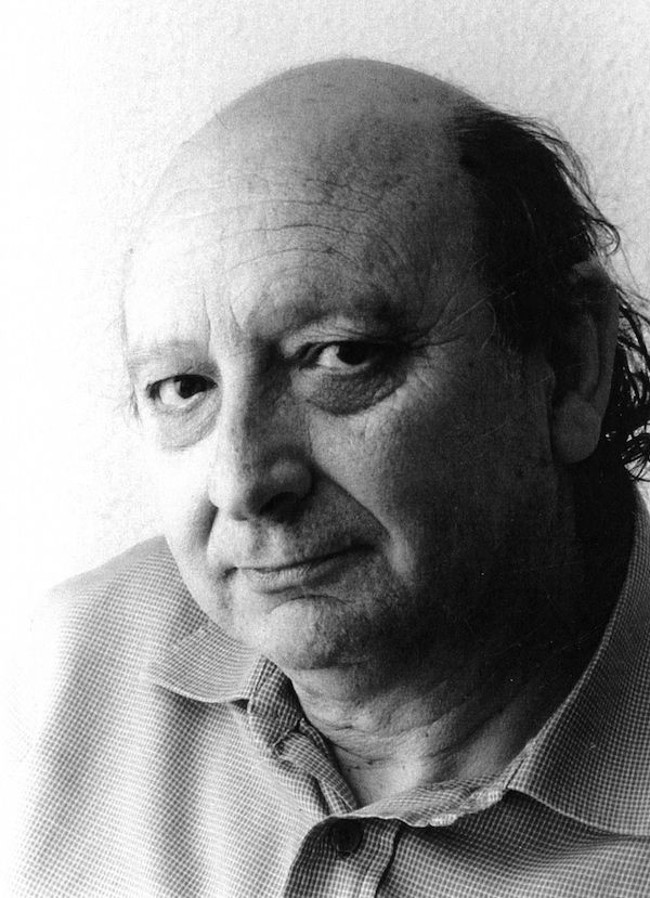

El pasado 7 de enero falleció el escritor Antonio Martínez Menchén (Linares, 1930), significativo representante de la narrativa de calidad —canónica, así como infantil y juvenil— y del ensayo literario a lo largo las últimas cuatro décadas del siglo XX, y que no dejó de escribir, aunque más ocasionalmente, en el siglo XXI. Autor de una decena de libros de relatos —varios de ellos sabiamente urdidos para conseguir atmósfera novelesca— y de más de una docena de libros infantiles y juveniles, practicó también con sabiduría el ensayo literario, del que ha dejado numerosos textos.

El cuento literario en lengua española conoció un esplendor inusitado en el último tercio del siglo XX, gracias a la difusión internacional de algunos escritores hispanoamericanos, como Jorge Luis Borges o Julio Cortázar. La valoración que alcanzaron estos y otros maestros oscureció la existencia de excelentes escritores de cuentos que realizaban su obra en España. Incluso se podía pensar que nosotros apenas contábamos con una tradición apreciable del género. Sin embargo, hay que recordar que la familiaridad con el cuento escrito es aquí muy antigua. La primera gran recopilación la lleva a cabo el rey Alfonso X “El Sabio” en 1251, hace cerca de ochocientos años, traduciendo al castellano Calila y Dimna, y citar las colecciones de cuentos que conoce la España medieval sería demasiado prolijo, pero sí debo recordar El libro de Patronio y el Conde Lucanor, del infante toledano don Juan Manuel, publicado en 1340, pues Antonio Martínez Menchén, con el título Viejos relatos que no son tan viejos, redactó un prólogo extenso y profundo para una edición de El libro de Patronio… que se publicó en 1978.

En mi intento de encuadrar la obra cuentística de Antonio Martínez Menchén en una vigorosa tradición del género, no puedo recordar a todos los escritores de cuentos que lo antecedieron en la segunda mitad del siglo XX, y que muestran la vitalidad del cuento dentro de España, a pesar de la censura y el ambiente de represión política del franquismo. Citaré por lo menos a Gonzalo Torrente Ballester, Camilo José Cela, Juan Eduardo Zúñiga, Alonso Zamora Vicente, Vicente Soto y Miguel Delibes, entre las primeras promociones de posguerra. También debo recordar a sus inmediatos sucesores, entre los que destaca el llamado “grupo de los años cincuenta” o “del medio siglo”, cuyos representantes especialmente significativos serían Ignacio Aldecoa, Medardo Fraile, Carmen Martín Gaite y Jesús Fernández Santos. Sin embargo, en la misma época hay otros cuentistas importantes de similar generación, que no suelen ser incluidos en el “grupo de los 50” por la crítica, con matices en su diferente perspectiva estética, como Carmen Laforet, Ramiro Pinilla, Antonio Pereira, Ana María Matute, Juan Benet…

Como señalé, Martínez Menchén nace en 1930, cercano pues a los más jóvenes representantes de aquella generación, y ofrece una obra muy personal, que comenzó con Cinco variaciones (1963). En la revista Triunfo, muy importante en aquellos tiempos, el profesor y ensayista Ricardo Domenech celebró la aparición de este libro anunciando al “narrador a la vista” que era su autor —en homenaje al “poeta a la vista” de Ortega ante los primeros poemas de Miguel Hernández— y celebró con un “aplauso sin reservas” aquel primer libro de Antonio Martínez Menchén y su renovado y certero tratamiento de… “la enajenación, la frustración y la soledad”. También el crítico Gonzalo Sobejano hizo resaltar, en su análisis del libro, su naturaleza de “modulaciones de la soledad como aislamiento entre la multitud”.

Creo que un libro muy interesante para tener una idea certera de la obra de Martínez Menchén es la antología Espejos de soledad, que publicó Menoscuarto en el año 2010 y que yo prologué. En ella se reúnen veinte cuentos —ocho de ellos de extensión muy breve— provenientes de sus libros Las tapias (1968), Inquisidores (1977), Una infancia perdida (1992) y 25 instantáneas y cinco escenas infantiles (2004). La estructura del libro, tanto en sus diferentes apartados como en las denominaciones de los mismos, ha buscado referencias que ofrezcan diversas muestras de la perspectiva creativa del autor, pero la variedad de facetas y de enfoques está presidida por una mirada unitaria, que le da al conjunto una coherencia sustantiva.

Los tres cuentos reunidos en el primer apartado, “Soledad”, se caracterizan, precisamente, por tener como protagonistas a personajes abismados en el aislamiento psicológico, al que acompaña también una fuerte carencia de compañía sentimental y moral. En el segundo apartado, “Enajenación”, en el proceso de introspección en las conductas se introducen otros elementos: un extraño lirismo; un deambular físico y mental, en escenarios de mucha fuerza expresiva, a través de cierta desolación alcohólica, o un flujo de conciencia construido desde el humor esperpéntico. El tercer apartado, “Niños de posguerra”, presenta situaciones en que la infancia enmarca su desamparo en una época concreta, donde un sistema educativo feroz pretende modelar las mentes en el autoritarismo, la brutal competencia y la insolidaridad. En el cuarto apartado, “Fantasías literarias”, los aspectos de extrañeza que están presentes en los cuentos del conjunto cobran una relevancia singular: un tenebroso proceso de identificación en “otro”; la mirada de un perseguidor de historias… Por último, en el quinto apartado, “Instantáneas”, se presentan ocho cuentos muy breves, que describen un abanico de sentimientos, de la vergüenza al absurdo, pasando por reencuentros nada complacientes con la memoria y con el pasado, en escenarios de confrontación muy diversos, que no excluyen el campo de batalla.

En 1994, con ocasión de publicarse un librito de Martínez Menchén, Expediente de crisis, dentro de una colección que se titulaba “Cuentos magistrales”, tuve también ocasión de escribir un breve prólogo. Recordé entonces esas “modulaciones de la soledad” a que aludí al hablar de Gonzalo Sobejano y su juicio de Cinco variaciones, y quiero profundizar en el concepto, pues ciertamente, a lo largo de los años y de los libros, desde perspectivas muy diferentes, acaso el gran tema de Martínez Menchén haya sido el de la soledad, una soledad en un mundo sin sentido, organizado desde la hostilidad y el desamparo, que directa o indirectamente siempre es señalado o denunciado por el autor.

Lo que debe sorprender al lector, en la antología a la que me refiero —que abarca casi cuarenta años de escritura de cuentos—, dentro de la destreza para ofrecer variados registros, es la coherencia. Todos los cuentos de esa antología, unidos por un referente expresivo que los relaciona y que nunca se pierde, hablan de la soledad humana. Y a la perspectiva existencialista individual —en la que Antonio Martínez Menchén fue uno de los decididos pioneros entre nuestros autores de cuentos— se une el referente colectivo, enriqueciendo los panoramas y dando mayor consistencia a las conductas y pensamientos de los personajes.

Otro de los aspectos que da a los cuentos su fuerza y su sentido, es la excelente composición de las atmósferas, conseguidas mediante el tono y el ritmo de las palabras, sin trucos ni artificios retóricos. Atmósferas siempre empapadas de emoción, suscitada también gracias al modo de ir narrando, y desarrollando, en muchas ocasiones a modo de misteriosa, susurrada confesión, la trama que se nos plantea. Las reflexiones, los sentimientos, el fluir de las conciencias, nunca pierden una fuerte vibración emotiva que nos acerca de modo muy intenso a los diferentes personajes. Emotividad que se desprende de un estilo como he dicho escueto, conciso, alejado de cualquier facilidad o concesión.

Al talento se une, en la obra de Antonio Martínez Menchén, una sólida cultura literaria, y leyendo Espejos de soledad podemos disfrutar de una preciosa selección de obras de un gran cuentista, fraguadas en la propia capacidad creativa y en la imaginación personal, pero también herederas de una tradición múltiple que, además de incorporar lo mejor de nuestra cultura literaria, ha sabido impregnarse sutilmente de otras.

La lamentable ocasión de su muerte es, sin embargo, un momento especial para, leyéndola, hacerlo resucitar en su obra.

-

Sí, te vas a enamorar de esa persona (aunque tengas pareja)

/abril 28, 2025/Sí, asúmelo: en algún momento, o cada cierto tiempo, aunque tengas pareja, novio o hayas pasado por algún altar, por muchos años de relación o de matrimonio que disfrutes o arrastres, conocerás a alguien nuevo e inesperado que primero te provocará curiosidad, después te obsesionará y por quien te plantearás, quizá, dejar todo lo que tienes en la vida. Asusta, ¿verdad? Sin embargo, es un fenómeno completamente natural e inevitable en la vida de cualquier persona, que puede ser inofensivo o partir nuestra vida en dos. No podemos controlar todas nuestras emociones, fascinaciones o gustos, así que nadie está a…

-

La arqueología emocional de eso que no se dice

/abril 28, 2025/Esta es la cuarta entrega de la saga protagonizada por la familia de Detectives Hernández, ambientada en el barrio de Sant Andreu, en Barcelona. Cada novela ha sido un ejercicio singular dentro del género. En Un asunto demasiado familiar (2019), Ribas presentó a la familia encabezada por Mateo Hernández como un microcosmos emocional, atravesado por lealtades, silencios y heridas sin cerrar. En Los buenos hijos (2021) la hija mayor de Mateo empieza a formar parte de la agencia, desplegándose una trama que refuerza todo lo bueno del primer libro. En Nuestros muertos (2022), tal vez su novela mejor estructurada, la…

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: