Mi profesor de 4º de EGB era un tipo siniestro, y su teoría pedagógica —por llamarla de algún modo— no le iba a la zaga. Aquel curso cada vez más remoto fue, en realidad, un residuo de una época que no me correspondió vivir y que, de un modo tan peculiar como inexplicable, encontró acomodo en el sistema público de enseñanza en unos tiempos que en teoría habían cambiado —era el curso 1989/90— y en un lugar —el colegio público Aniceto Sela de Mieres, en el corazón de la cuenca minera asturiana— en el que era difícil esperar tales exotismos. No guardo muy malos recuerdos de aquel año, como no sea mi incapacidad para comprender lo que ocurría, y tampoco se engendró en él ningún trauma que desembocara en aversión hacia el centro donde adquirí mi primera formación y en el que tuve la suerte de contar con un profesorado, en la mayoría de los casos, excelente. Precisamente por eso, me queda la insatisfacción de no haber dispuesto entonces del bagaje o la curiosidad necesarias para preguntarme algunas cosas que ahora me gustaría saber y que, seguramente, ya es tarde para averiguar. Por mucho que entonces todo me resultase raro, en la infancia uno tiene el don de asumir con la mayor naturalidad las circunstancias más estrambóticas, y el cachondeo que nos inspiraban determinadas actitudes, ciertas explicaciones, algún que otro gesto, se ha visto convertido con la edad en algo más cercano a la duda o la sospecha, al aliento de una intuición oscura que, no sé si por suerte o por desgracia, nunca llegaré a desentrañar.

He intentado encontrar información sobre aquel profesor. He abierto la página de Google y he tecleado su nombre, que no voy a reproducir aquí, y el buscador me ha devuelto una única referencia. Se trata de un listado que el boletín Escuela Española —en la cabecera lucen, a la izquierda, el escudo con la consabida águila imperial y, a la derecha, un dibujo de la fachada de la Universidad de Salamanca— publicó en su edición del 3 de abril de 1968 con los resultados del concurso general de traslados de aquel año. Figura ahí la concesión de una plaza en Mieres, que supongo la misma en la que yo le conocería más de veinte años después, en un aula muy parecida a aquella que mis compañeros y yo ocuparíamos cuando el azar o el destino nos pusieron bajo su tutela. El propio espacio era ya una excentricidad en aquellas latitudes finales de la fabulosa década ochentera: pupitres dobles de madera, con el escritorio incorporado a los propios bancos y sin que faltaran los preceptivos huecos para encajar unos tinteros que ya nadie usaba; el pizarrón inmenso, negro como un mal presagio, ocupaba toda la pared del fondo, y los cristales esmerilados de las ventanas impedían cualquier visión del exterior. No sé si hace falta mencionar que no faltaba el crucifijo. Había, además, un armario ropero en una esquina en el que se guardaba el papel higiénico que nos obligaba a sacar de allí cuando queríamos ir al baño, y en sus estantes olorosos a humedad y claustrofobia se acumulaban los objetos más inopinados, que él sacaba de cuando en cuando para ilustrar unas explicaciones de las que no recuerdo nada, salvo sus exabruptos frecuentes y el aburrimiento supino cuando el horario partido nos obligaba a retomar las clases en plena sobremesa y nos hacía subir al estrado para recitar al pie de la letra la lección correspondiente mientras él se amodorraba.

La antigua sede de la librería Hijos de Santiago Rodríguez, en la calle Laín Calvo de Burgos.

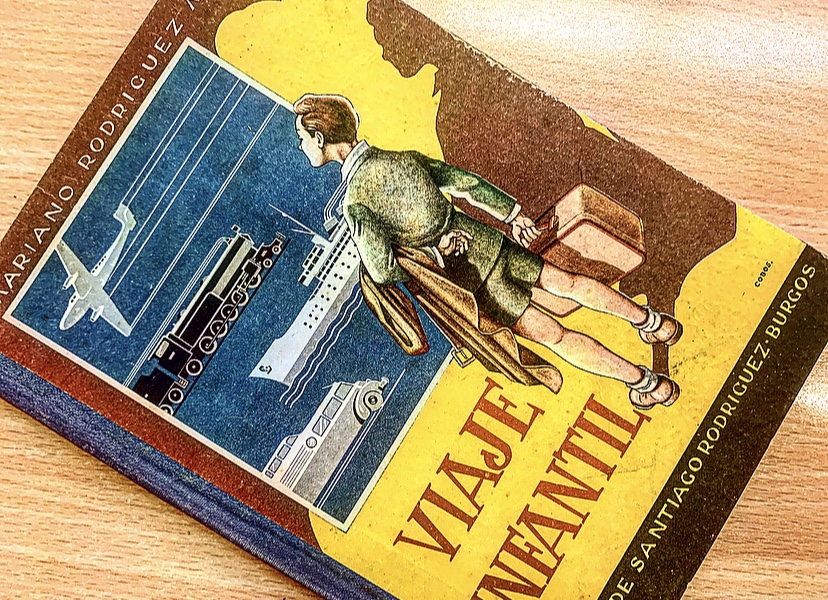

A lo largo de aquel curso coseché mi primer suspenso en matemáticas, hice lo que pude para evitar las patadas en el culo con las que aquel buen pastor castigaba a los pupilos que consideraba más díscolos o atolondrados, recité con estoicismo el padrenuestro y el avemaría una o dos o tres veces al día, según correspondiese, y aprendí gramática parda para disimular que, de toda la clase, yo era el único que no había hecho la primera comunión. Conservo desde entonces una aversión incurable hacia las multiplicaciones por tres, cuatro y hasta cinco cifras, y nunca he podido evitar la grima que me asalta cada vez que llega a mis oídos el sintagma Educación Cívica, que encerraba una coartada para ponernos a copiar durante dos largas horas parrafadas infumables acerca del Día de la Hispanidad o la vigencia universal del catecismo. Los mayores tedios llegaban, sin embargo, en las tardes de los jueves. Ese día, el maestro se acercaba al armario polvoriento y sacaba de su interior unos cuantos ejemplares de un viejo libro titulado Viaje infantil. Los distribuía por los pupitres, a razón de uno por alumno, y luego pedía que lo fuésemos leyendo por turnos en voz alta. Por mucho que se hayan ido diluyendo en mi memoria los recuerdos de aquel curso, jamás he conseguido olvidarme del horror que me inspiraba aquel volumen fino, encuadernado en tapa dura, en el que se glosaban las andanzas de un niño repipi que iba descubriendo con su padre el mundo y sus progresos. Tan plomiza era su prosa, tan insoportables sus protagonistas, tan catecúmenas las moralejas, que todavía no me explico por qué hace unas semanas, en una tarde tonta, me vi buscando referencias en Internet. Mucho menos por qué acabé comprándolo a precio de saldo cuando lo encontré disponible en una de esas almonedas digitales. Quizá necesitaba asegurarme de que aquel libro existía y sus evocaciones no eran fruto de un mal sueño. No es un recurso expresivo. Debo reconocer que a menudo me entran dudas de que aquel curso de 4º de EGB no fuese, en sí mismo, una burda alucinación.

El caso es que el libro existe —lo tengo sobre mi mesa mientras escribo esto— y he averiguado algunas cosas sobre él, por mucho que resulte complicado rastrear su historia completa. Sé ahora que su redacción original corrió a cargo del burgalés Mariano Rodríguez Miguel y que lo imprimió en su propio negocio, Hijos de Santiago Rodríguez. La primera edición llegó a las librerías en 1892 con el título de Los grandes inventos. El argumento era el que ya he resumido: el niño Santiaguito salía a recorrer España con su padre, aprovechando las vacaciones escolares, y éste le iba ilustrando acerca de los avances científicos y técnicos que se iban dando en la época. Parece que la obra fue un éxito y se empezaron a suceder las ediciones, de modo que cuando en 1937, aún en plena guerra civil, comenzó a implantarse en las escuelas de la zona franquista la enseñanza nacionalcatólica, las autoridades pertinentes decidieron relanzarlo, tras la oportuna adaptación a las necesidades ideológicas del régimen. Imprimieron, así, una nueva edición —que hacía ya la vigésimo séptima— en la que su título original se sustituyó por el de Viaje infantil y se encomendó a un inspector de educación primaria llamado Antonio Juan Onieva las «correcciones» (sic) y ampliaciones pertinentes para que su contenido casara perfectamente con el espíritu de aquella España en la que, según algunos, volvía a amanecer. Ignoro si el tal Onieva es el responsable absoluto de que el libro, como tal, se hiciera soporífero —Rodríguez Miguel había muerto en 1925, por lo que ni pudo llegar a sospechar esta maniobra—, pero me bastó con asomarme treinta años después a unos pocos capítulos para comprobar que no es que las andanzas de Santiaguito sean tan soporíferas como yo las recordaba, sino que puede que incluso mi memoria las hubiera dulcificado, quitando hierro o aligerando lo que para el niño que yo era no pudo ser otra cosa que un tostón insufrible.

Fachada del colegio público Aniceto Sela, en Mieres (Asturias).

La historia no puede empezar mejor: el padre de Santiaguito le cuenta a su mujer que el inspector de educación, acompañado muy preceptivamente del cura y el alcalde, acaba de certificar que su pequeño hijo es un genio. Como recompensa, se propone aprovechar las vacaciones para poner al día siguiente, «Dios mediante», rumbo a Madrid. La madre —de la que ni siquiera se menciona el nombre— ni está en los planes del cabeza de familia ni el niño hace nada por reclamar su presencia. A partir de ahí se inicia una sucesión de capítulos, a cual más tedioso, relacionados con otros tantos avances científicos y técnicos que seguramente a finales del XIX causaban admiración, pero que en los ochenta del siglo pasado sonaban ya antediluvianos —la locomotora, los antibióticos, los rascacielos, ¡el telégrafo!, ¡el cine sonoro!—, todo envuelto en una retórica tan insulsa como trasnochada. Uno no sabe si repudiar más al redicho Santiaguito o a su padre, solemne y relamido como él solo. No tienen precio las observaciones pretendidamente filosóficas que se deslizan de cuando en cuando («¡Cuántas cosas inventan los hombres para no molestarse!»), ni los recursos al tópico que abundan por doquier («Bueno, bueno, no sé dónde vamos a ir a parar»), ni los floridos ornamentos con que se endulza la doctrina («El mar es una de las obras más bellas que salieron de las manos del Creador […]. Esas aguas llevan en sus acompasadas ondas la Historia del mundo y de la ciencia. Por ellas cruzó Colón para dar una página gloriosa a la Historia patria, uniendo el nuevo mundo con el viejo. Es tan hermoso como grande; al fin, obra de Dios»). Me he sorprendido anticipándome a la lectura en ciertos pasajes, como si mi memoria hubiese conservado en algún recoveco ignoto aspectos que yo creía olvidados, pero también me he percatado de lagunas insospechadas. No recordaba que, tras Madrid, Santiaguito y su padre habían viajado a Barcelona, ni tampoco el remate final, en el que, años después de aquel periplo y convertido ya en un hombre de provecho, el protagonista vuelve a su pueblo natal. Ese retorno a los orígenes le sirve al repolludo Santiaguito para presumir de su estatus y agradecer los servicios prestados a su antiguo maestro. A mí, regresar al Viaje infantil tres décadas más tarde me ha servido para constatar lo poco que me enseñó el mío, pero a cambio he descubierto que lo que en su momento me inducía tedio hoy me causa entre ternura e hilaridad, lo cual no deja de ser ganancia. Y estas recuperaciones de ciertos vestigios del pasado pueden refrescar, además, reflexiones lúcidas y luminosas: releyendo algunas de las observaciones banales y sabihondas del tal Santiaguito, he recordado una apostilla que en aquel curso de 4º de EGB me hizo Jorge, mi compañero de pupitre, una tarde de jueves en la que nos aburríamos como ostras atendiendo a las peripecias de aquel niño tan cursi y tan viajero: «A este chaval lo que le pasa es que nunca le dieron una hostia.»

Yo lei ese libro en el año 1968. Era efectivamente el ibro de lectura obligatoria en mi colegio. En el colegio hogar de san roque de vigo. Reconozco que con 11 años me gusto leerlo. Ahora visto con la prespectiva de la distancia de mis 65 años reconozco que no puedo estar mas de acuerdo con ud. Era efecti amente un libro muy de adoctrinamiento del regimen. Santiaguito de Burgos….. junto con “con cronicas de un pueblo” de aquella TVE….. eran maneras de adoctri ar que usaba el regimen.