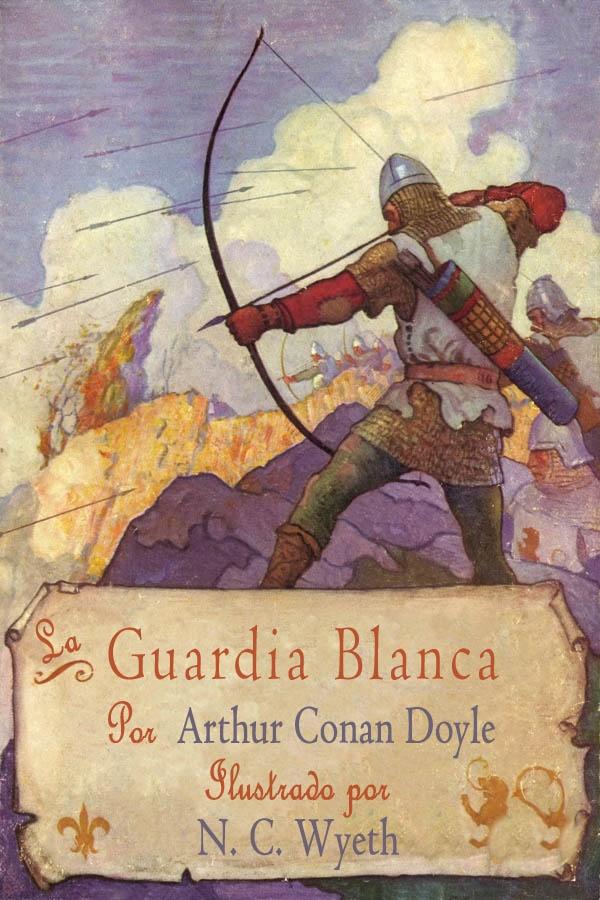

Nada tan encomiable como un inglés saltando desde el balcón de un hotel. La vera encarnación de la acertada cita de Arthur Conan Doyle: “Tomad un vándalo, un normando y un alano, mezcladlos con el moro más redomado, emborrachad al aborto resultante de esa mezcla, y ya tenéis un inglés hecho y derecho” (La Guardia Blanca, Ed. La Novela Ilustrada, 1910).

Pero nada surge por azar. Desde la Dictadura franquista, España alardea de que el turismo es su principal fuente de ingresos. Ese detalle la convierte en nación abierta (de orto y piernas) a todo el que traiga la Visa almidoná y los euros apoyaos en la cadera.

Inglaterra llegó, medio siglo atrás, a una conclusión histórica. Dado que su purria suburbial era disoluta y energúmena, debía ser alejada a la mayor distancia posible de los blancos acantilados de Dover, cada fin de semana. Solo así los ingleses de orden, leales súbditos de su Graciosa Majestad, podrían jugar al críquet, comer emparedados untados con pasta de pepino, sorber té hasta miccionarse vivos, o lavar sus coches con esmero, sin soportar al resto de sus zafios compatriotas.

Desde un principio, los anglos lo tuvieron claro. No en vano una de sus más egregias figuras había lanzado la consigna siglos atrás. “El Español no es, sin más, nuestro enemigo por mera casualidad, sino de forma providencial. Así lo ha dispuesto Dios en su sabiduría” (Oliver Cromwell. Cartas y discursos).

Con esa incógnita despejada, los ingleses endosaron a España —la de entonces y ahora— a su más selecta chusma. Aquí contaron obviamente con apoyo de notorios prebostes, quienes les abonaron el terreno (quintacolumnismo, ya saben).

Cabría citar a un afamado alcalde falangista de Benidorm quien, según la mitología local, partió en legendaria cabalgada a lomos de Vespa de su ciudad a Madrid, a fin de arrancar a Franco venia para el uso del bikini en las playas benidormenses. Su éxito fue, empero, promover altos edificios en su municipio —eso siempre da mucha guita a quienes están en el ajo—, tras percatarse de que la mayoría de los tiesos británicos moraban en terraced houses y a escasa altura sobre el nivel de la calle. Además, jugaba una baza segura, pues, como acotó Lord Byron: “El invierno inglés termina en julio y vuelve a comenzar en agosto”.

Respecto a Magaluf, la catedral del ocio basura, es imposible desligarla del apellido de un ministro aznarista, cuya saga familiar construyó y promovió hoteles baratos, para atraer a los miles de zopencos que hoy campan a sus anchas. Sería injusto otorgar todo el mérito de esa degradación urbana a un solo apellido (su linaje reniega ahora de lo que hicieron), pero sí debe rendirse tributo a sus méritos.

Inglaterra despacha cada año unos dieciocho millones de súbditos hacia España. Aceptando que las tres cuartas partes de ese contingente sean personas normales, los restantes obran como dipsómanos compulsivos, desquiciados cum laude, y enajenados completos. En definitiva, lumpen de categoría superior.

La estadística sustenta tan merecida fama. En lo que transcurre de verano y sólo en la pútrida Magaluf, han muerto ya seis gilipollas por lanzarse desde el balcón de su alojamiento a la piscina. Otros dieciséis han resultado seriamente perjudicados. Entre ellos, un cretino de 20 años, quien tuvo la impagable ocurrencia de defecar desde la terraza de su habitación. En fin, citando de nuevo a Byron: “Al que cae desde una dicha cumplida poco importa cuán profundo sea el abismo”.

Las cifras demuestran que, en el último septenio, los hospitales de las Baleares han atendido a 64 personas por “precipitación”. Dicho epígrafe incluye tanto a balconistas, como a quienes cayeron por cogorza enconada y sin ánimo de acertar en pileta alguna. Como ejemplo, destaca el gofo que se arrojó de un séptimo para coger el mechero que le tendía un colega desde el apartamento inferior, convencido de lograr encender su cigarrillo durante el trayecto. Por fortuna, su nulo juicio se vio compensado con una espléndida fractura de cráneo y otros huesos de los que puntúan mucho.

Cada uno de estos lelos costó al sistema sanitario insular 32.000 euros en promedio por gastos de asistencia. Eso eleva la atención clínica dispensada a más de 21,8 millones de euros. Más aún, los datos estadísticos dibujan a la perfección el retrato de tales memos: varón, de 18 a 30 años, y británico en un 60% de los casos. Les siguen los rusos y ya, a gran distancia, alemanes y franceses.

Pero las autoridades insulares reconocen que ni siquiera logran recuperar la mitad de los gastos ocasionados por los anglos, un volumen de impago que aumentará tras la salida británica de la UE. Es más, si no afrontan los costes sanitarios, menos aún abonarán los 800 euros que ciertos ayuntamientos aseguran imponer como multa a quienes practican el balconeo. Una sanción cara a la galería, más que nada.

En su novela Las raíces del cielo (Ed. Reno, 1960), ganadora de un Goncourt, el diplomático Romain Gary afirmaba: “La diferencia entre los ingleses y el resto de los mortales es que los primeros saben muy bien y desde hace mucho tiempo la verdad sobre ellos mismos, lo cual les permite siempre evitarla discretamente.”

Por tanto, ahora que los hijos de Britania se dan la puerta —haciendo uso de su legítimo derecho a abandonar un club donde estuvieron a disgusto durante 47 años— convendría dejarles claro que se paga a consumición servida. Ya lo advirtió Oscar Wilde: “Los ingleses tienen el milagroso poder de convertir el vino en agua” y ese don seguirá llevándoles a achicar sin mesura alguna.

Se impone habilitar una tasa administrativa por “vandalismo”, aplicable a todo británico de entre 18 y 30 años que aterrice en cualquier aeropuerto español… antes de hacerlo sobre los bordillos de las piscinas locales. El importe de esa afección sería del uno por ciento del gasto clínico medio: 320 euros. Si el visitante marchara ileso, dicho precio le sería retornado de salida, una vez deducido otro 10% sobre la suma anticipada, como fondo a beneficio de compatriotas menos afortunados.

Por supuesto, esto no evitará los campeonatos femeninos de 50 felaciones/barra libre, pero ahí los implicados se atienen a los versos de Sir Edward Dyer: “En ella encuentro dicha tan compleja / que excede a otro cualquiera bien cimero / que da la tierra o nace de pareja”.

En cuanto a esos borrachos que —como ordalía de valor— miran a la piscina desde el pretil del balcón, sólo cabe recordar la inmortal arenga de Horacio Nelson: “Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber”.

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: