Ensayo la posibilidad de escribir un artículo mientras veo documentales acerca del arquitecto Frank Lloyd Wright. Ignoro cuál será el retrato final, porque lo que emprendo es una divagación. Parto de mi amor por la arquitectura. Quizá lo que más me fascine de ella sea el silencio: el silencio de los dibujos, el silencio de las formas, el silencio de los edificios, el silencio de los paisajes: todos esos silencios son para mí entelequias, posibilidades de vidas inexistentes.

En una entrevista concedida a la televisión en 1955, un periodista con tupé y aspecto de rockero interroga a un hombre de 88 años. El entrevistador es un tipo jovial y nervioso, con un cigarrillo en la mano que aspira y luego deja sobre el cenicero para volver a cogerlo al instante. Por el contrario, el anciano sonríe ligeramente sin mover un solo músculo, contemplando con indiferencia los ademanes de su interlocutor. Su aspecto es el de un dandi: alto y enjuto, con un fular colgando de los hombros. Luce un cuello de camisa tan almidonado que casi parece de escayola. Bajo el cuello lleva un extraño alzacuello de color negro. El tupé del rockero brilla, es un hombre dispuesto a reír las gracias de su entrevistado. Maneja nerviosamente unos folios en los que simula buscar datos sin encontrarlos:

—Y ahora, nuestro personaje de hoy… Los admiradores de Frank Lloyd Wright lo califican como un hombre adelantado un siglo a su tiempo. A sus ochenta y ocho años, todavía diseña edificios revolucionarios, como su plan de construir un rascacielos de mil ochocientos metros de altura. ¿Es eso cierto, señor Lloyd Wright?

El anciano permanece inmóvil, parece una esfinge sonriente y silenciosa. Finalmente, sus labios se mueven accionados por una fuerza anacrónica, residual e invisible.

—Es cierto. Construiré ese rascacielos: lo haré con la experiencia acumulada tras levantar setecientos sesenta y nueve edificios a lo largo de mi vida.

El rockero desea seguir hablando, pero antes de poder hacerlo, otra fuerza antediluviana, telúrica e inefable abre la boca del anciano, y de ella salen de nuevo palabras leves y rotundas.

—Verá, joven, me han acusado de afirmar que soy el mejor arquitecto del mundo… Y si lo he dicho, no creo que haya sido demasiado arrogante.

El entrevistador ríe finalmente la gracia y el plano se corta para mostrar fotos fijas de edificios que parecen no tener fin. Suenan las sonatas de Beethoven como música de fondo.

El padre de Frank Lloyd Wright amaba la música. Tocaba corales de Juan Sebastián Bach en el órgano de la iglesia del pueblo y por las tardes tocaba al piano de casa las sonatas de Beethoven. Beethoven y Bach; Bach y Beethoven…

Reflexiono sobre las palabras del anciano, vuelvo a ver el vídeo de la entrevista una, dos, tres, cuatro veces… En las palabras del arquitecto se percibe una broma que disfraza una arenga, una intención pedagógica, la voluntad —quizá— de transmitir que todo es posible si uno no se deja llevar por el cansancio, la indiferencia, el orgullo, la insatisfacción… Quien sabe escabullirse de sus sentimientos es capaz de cualquier cosa, parece afirmar el rostro del hombre de ochenta y ocho años. Y su confianza en sí mismo es total; no en vano el lema de su familia materna, los Lloyd —unitarios galeses— era: “La verdad frente al mundo”. Él se ha limitado a crear su “verdad” y el “mundo” parece traerle sin cuidado.

Frank Lloyd Wright siempre perteneció a su familia materna. Cuando William Wright se divorció de su madre, permaneció con ella e invirtió el orden de sus apellidos. Del padre heredó la pasión por la música; de los Lloyd el amor por la naturaleza. Música y naturaleza conforman su obra arquitectónica, sus edificios son sinfonías geométricas que se integran en el medio al cual pertenecen: la ciudad o el campo.

A finales del siglo XIX, con veinte años, llega a Chicago tras abandonar la carrera de ingeniería. Desea a toda costa ser arquitecto y comienza a trabajar de delineante en el estudio de Louis Sullivan, con quien permanecerá durante siete años antes de despedirse de malos modos tras una violenta discusión: se le acusa de proyectar y construir casas para clientes adinerados al margen del estudio, en sus ratos libres y empleando nombres falsos. A lo largo de su existencia, siempre que le sorprendan mintiendo, tras gritar y argumentar negándolo todo, se limitará a sonreír para afirmar en silencio: “Me has pillado”.

Además de su pasión por la arquitectura, Lloyd Wright necesitaba más y más dinero para sostener a una familia numerosa de seis hijos, una vida de fiestas y un gasto suntuario constante en antigüedades. Por eso abre su propio estudio en Chicago y recibe el primer encargo importante: la Casa Winslow, (River Side, 1893). Con ella crea la “casa de pradera”, una vivienda que recuerda las grandes praderas del medio oeste: edificios bajos y horizontales con predominio absoluto de líneas rectas que evocan las llanuras. En el interior, espacios abiertos sin tabiques, con las habitaciones separadas apenas por pequeñas pantallas que dividen las estancias en función de su uso en torno a una gran chimenea. En el exterior, porches y jardines interiores ocultan la privacidad de las familias y crean atmósferas silenciosas.

En esencia, todo Lloyd Wright son espacios abiertos, desde las simples viviendas hasta los templos, las fábricas o los edificios de oficinas. Nosotros, los espectadores, nos convertimos en el centro de grandes lugares vacíos: lo somos todo y, al mismo tiempo, no somos nada más que la posibilidad de contemplar: seres grandes y minúsculos que dominan el paisaje y se funden con ese paisaje, o forman parte de él.

Esa impresión transmitía la fábrica de jabones Larkin (Buffalo, 1904), hoy demolida: no tenía entreplantas, era un simple prisma hueco de cuatro alturas con grandes ventanas y claraboya acristalada; al igual que el templo Unitario (Madison, 1904), que pese al uso religioso presenta la misma morfología de la fábrica. En cuanto a la Casa Robie (Chicago, 1908), los salones son sucesiones interminables de ventanas sin tabiques de separación; los sillones, las mesas, la chimenea parecen pequeñas orografías dispersas en la llanura.

Su vida es la arquitectura. El matrimonio, la familia, las amantes son breves pasatiempos, avatares de su existencia que aparecen y desaparecen con el curso de los años. Cuando abandona a su primera esposa, se marcha a vivir a Wisconsin con una amante. Ha diseñado en plena campiña la Casa Taliesin (Spring Green, 1911), sobre una antigua propiedad de la familia Lloyd, pero un sirviente descontento incendia la vivienda y mata a su amante y a otras seis personas, lo cual no impide que el arquitecto reconstruya la casa y siga habitándola con normalidad hasta que es embargada por impago de deudas. Pero él recurre a las ayudas de sus amigos y logra recuperar la propiedad, en la cual vivirá hasta su muerte en 1959, aunque cada vez pase más tiempo en una segunda mansión llamada Taliesin West (Arizona, 1937). Esta segunda casa es un pedazo de desierto en medio del desierto, un pabellón acristalado de techo inclinado y traslúcido fabricado con piedra del desierto, con tierra del desierto, con madera del desierto.

Se ha casado por segunda vez, ha tenido más hijos y más amantes, se ha casado por tercera vez… Además de la famosa Casa de la Cascada (Ohiopile, Pensilvania, 1935) y del Museo Guggenheim (Nueva York, 1959) —que inaugura a los noventa y un años—, ha proyectado y edificado rascacielos, sinagogas, auditorios, teatros, centros cívicos, hoteles… En su mente parecen resonar las palabras de Emerson que le recitaba su madre: “Cada espíritu construye su propio hogar; en su hogar está su mundo. Y entonces sabe que el mundo existe porque él lo ha construido”. Pero en el hogar y en el mundo de Frank Lloyd Wright no hay hogar ni mundo, solo hay arquitectura.

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

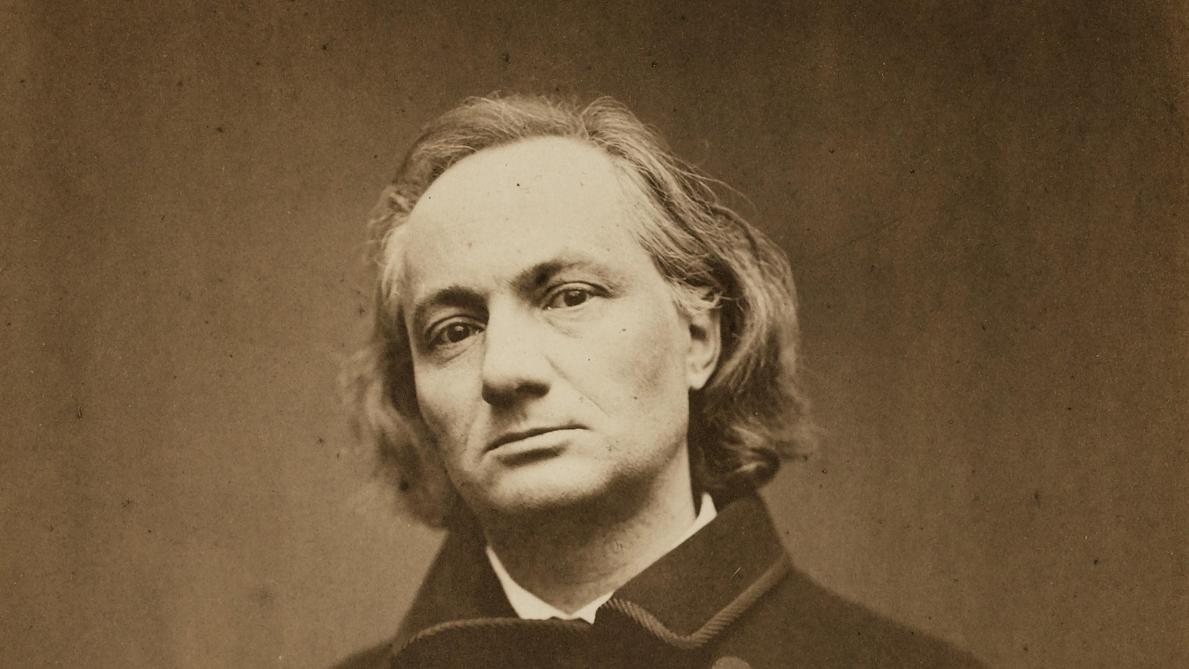

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: