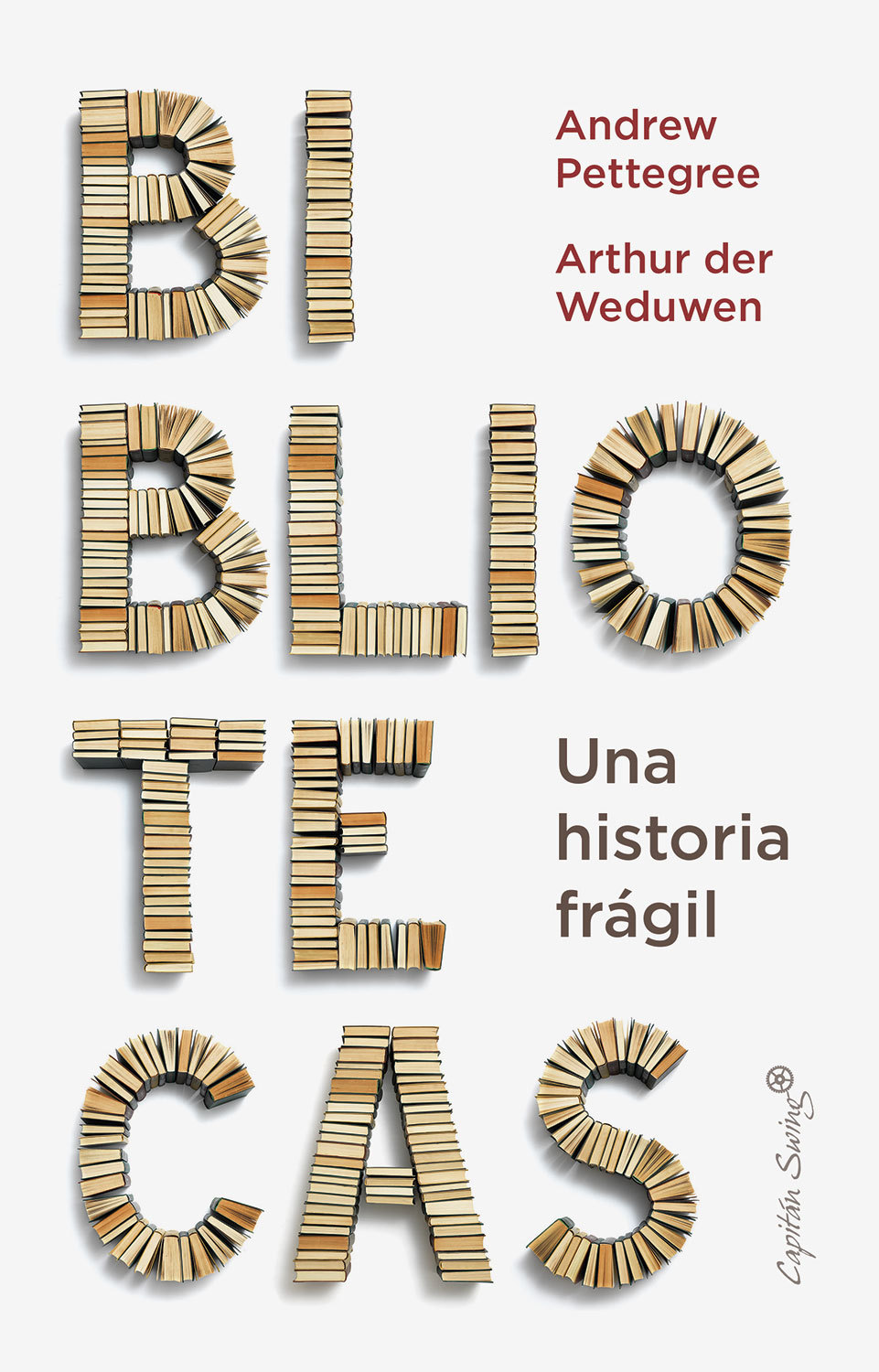

Este libro propone un fascinante recorrido por la historia de las bibliotecas y de las personas que las construyeron, desde el mundo antiguo hasta la era digital. Los historiadores que lo firman, además, nos muestran el modo en que cada generación ha tratado de crear su ideal de biblioteca.

En Zenda reproducimos el Prólogo de Bibliotecas. Una historia frágil (Capitán Swing), de Andrew Pettegree y Arthur der Weduwen.

***

Prólogo

Catalogar las ruinas

Para el erudito neerlandés Hugo Blocio, su nombramiento en 1575 como bibliotecario de Maximiliano II, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, debía ser el cenit de su carrera profesional. Sin embargo, cuando Blocio llegó a Viena para asumir sus nuevas responsabilidades, la escena con la que se encontró fue de devastación. «Qué descuidado y desolador parecía todo», escribió lastimeramente:

Se trataba de la biblioteca imperial, la Hofbibliothek, una colección de 7.379 ejemplares (la primera tarea de Blocio fue redactar un catálogo), y no estaba ubicada en el palacio imperial, sino en la primera planta de un convento franciscano, un lugar donde guardar una colección huérfana que a todas luces no desempeñaba ningún papel en la actividad cultural del emperador.

Cuando Blocio llegó a Viena había transcurrido más de un siglo desde la invención de la imprenta, una maravilla tecnológica que pondría al alcance de muchos miles de ciudadanos europeos el placer de la posesión de libros. Sin embargo, en pleno florecimiento de la cultura literaria, una de las principales bibliotecas de Europa se había convertido en un polvoriento mausoleo. Y no era un ejemplo aislado. La afamada biblioteca de Matías Corvino, rey de Hungría, prodigio de la primera era del coleccionismo de libros, estaba completamente destruida; en Florencia, los excepcionales y valiosos libros de Cosme de Médici habían terminado siendo absorbidos por otras colecciones. La espectacular biblioteca de Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón, pretendía rivalizar con la legendaria Biblioteca de Alejandría, pero también había quedado en gran medida dispersa, víctima de los estragos del tiempo, la censura de la Inquisición y las apropiaciones del rey de España.

La biblioteca de Federico da Montefeltro, duque de Urbino, un coleccionista tan destacado que se decía que no permitía que ningún libro impreso contaminara sus maravillosos manuscritos, también cayó en el abandono. Cuando el famoso experto bibliotecario Gabriel Naudé la visitó en la década de 1630, vio la biblioteca del duque de Urbino «en un estado tan deplorable que los lectores se desesperan cuando intentan encontrar algo». Naudé, un joven con una popularidad en auge, era autor de una de las primeras guías para coleccionistas de libros, destinada a una clientela de élite que pudiera ofrecerle un cómodo puesto al cargo de su biblioteca (y así sucedió). Lo que Naudé no abordó en sus textos fue la incómoda verdad que el paso de los siglos impone a las bibliotecas: ninguna sociedad se ha mostrado nunca satisfecha con las colecciones heredadas de las generaciones anteriores. Lo que con frecuencia veremos en este libro no es tanto la aparente destrucción gratuita de hermosos artefactos, tan lamentada en anteriores estudios de la historia de las bibliotecas, sino abandono y desprecio, pues los libros y las colecciones que representan los valores y los intereses de una generación a menudo no interpelan a la siguiente. El destino de muchas bibliotecas fue el lento deterioro en desvanes y edificios en ruinas, aunque esta situación solo fuera el preludio de su renovación y renacimiento en los lugares más inesperados.

Si dejamos a Naudé rebuscando entre las marchitas glorias italianas y avanzamos cuatrocientos años, nos encontramos con que las bibliotecas siguen atravesando una crisis existencial que cuestiona su relevancia, si bien ahora una colección de siete mil ejemplares es un logro menos destacable. En nuestros días, las bibliotecas públicas afrontan la reducción de sus presupuestos y el coste cada vez mayor del mantenimiento de edificios antiguos y deteriorados, así como la exigencia de nuevos servicios y un interés decreciente por sus colecciones históricas. En nuestras investigaciones para documentar este libro fuimos testigos de primera mano de la lucha por la Biblioteca Pública Durning, en el barrio londinense de Kennington, que las autoridades locales pretendían convertir en un recurso comunitario (eufemismo gubernamental que significa retirarle la financiación y permitir que lo gestionen voluntarios). Los responsables políticos se toparon con la decidida resistencia de un grupo de vecinos que peleaba por mantenerla abierta. ¿Representa su lucha un altruismo cívico que deberíamos aplaudir o la nostalgia por un mundo que ha desaparecido y nunca regresará? Las clases educadas y acaudaladas de nuestra comunidad dan por sentado que la financiación pública de las artes y el patrocinio de la lectura recreativa forman parte de las funciones esenciales de un Estado. Sin embargo, las bibliotecas públicas —entendidas como colecciones con recursos económicos propios y disponibles de manera gratuita para quien quiera utilizarlas— solo existen desde mediados del siglo xix, una mera fracción de la historia de las bibliotecas en su conjunto. Si alguna lección puede extraerse de los siglos recorridos por las bibliotecas, es que solo sobreviven mientras resultan útiles.

En otras palabras: las bibliotecas necesitan adaptarse para sobrevivir, como siempre han hecho, una hazaña que ha cosechado el mayor de los éxitos en los últimos años en Francia, con su red de médiathèques, si bien con una inmensa aportación de fondos públicos. Las bibliotecas universitarias, atendiendo a las exigencias de los estudiantes, son ahora en la misma medida centros sociales y lugares de trabajo, y el silencio catedralicio que las caracterizaba es algo del pasado. En este sentido, las bibliotecas recuerdan hoy a un modelo previo, pionero en el Renacimiento, en el que eran a menudo espacios sociales animados en los que los libros competían por la atención con pinturas, esculturas, monedas y curiosidades.

Esta historia de las bibliotecas no presenta un relato de cómodo progreso a lo largo de los siglos, tampoco un prolongado lamento por las bibliotecas perdidas: la norma histórica resulta ser un ciclo repetido de creación y dispersión, de decadencia y reconstrucción. Incluso cuando se consideran valiosas, las colecciones requieren una evaluación continua y a menudo dolorosas decisiones sobre lo que continúa teniendo valor y lo que debe ser descartado. Las bibliotecas han florecido con mucha frecuencia en manos de su primer propietario y luego han decaído: la humedad, el polvo, las polillas y los piojos de los libros hacen mucho más daño a lo largo de los años que la destrucción deliberada de colecciones. Sin embargo, si bien el crecimiento y el declive son parte integral del ciclo, también lo es la recuperación. En 1556, la Universidad de Oxford, desposeída de su colección de libros, vendió los muebles de la biblioteca. Cincuenta años más tarde, sir Thomas Bodley estableció la que sería la mayor biblioteca universitaria de los siguientes tres siglos. El fuego ha devorado las bibliotecas con insistente frecuencia, pero después se han vuelto a formar colecciones, un proceso más fácil conforme avanzaban las generaciones, dado que el número de libros disponibles en el mercado se multiplicaba.

Esta es una historia, pues, con muchos giros inesperados. Lo que supone una biblioteca es, en gran medida, algo que toda generación ha de decidir de nuevo. Algunas de las que abordamos en estas páginas son colecciones personales, mundanas, que reflejan el gusto concreto de un individuo, mientras que otras son el resultado de enormes esfuerzos, fundadas como monumentos al orgullo nacional o incluso guiadas por la idea alejandrina de reunir el conocimiento humano en su conjunto. Algunas tenían su hogar en palacios profusamente decorados, mientras que otras, como la de Erasmo, no tenían residencia propia y se trasladaban de una casa a otra siguiendo los pasos de su itinerante propietario. Al igual que los propios libros han seguido caminos inesperados, saltando de colección en colección a causa de guerras, levantamientos sociales o bibliófilos con las manos muy largas, la evolución de las bibliotecas es todo menos lineal.

Libros en movimiento

Tras el esplendor de la gran Biblioteca de Alejandría, inspiración para todas las generaciones posteriores de coleccionistas, la escasa contribución del Imperio romano a la historia de las bibliotecas resulta en cierto modo sorprendente. Es como si este pueblo militar comprendiera el propósito de un acueducto, pero no entendiera del todo el objetivo de una biblioteca. Muchas grandes bibliotecas romanas llegaron en el equipaje de los conquistadores: la gran biblioteca del filósofo griego Aristóteles llegó a Roma de este modo. En esta violenta aproximación a la propiedad intelectual los romanos encontrarían muchos imitadores. En la primera década del siglo xix, Napoleón utilizó a un escritor, Stendhal, para seleccionar en las bibliotecas de Italia y Alemania los ejemplares que pasarían a formar parte de la Biblioteca Nacional de Francia. Con dos siglos de antelación, en la guerra de los Treinta Años, los suecos habían diseñado un eficiente proceso burocrático para apropiarse de las bibliotecas de las ciudades alemanas conquistadas. Trasladados a Suecia, muchos de los libros aún se encuentran en la biblioteca universitaria de Upsala; la Biblioteca Nacional de Francia, por el contrario, se vio obligada en el Congreso de Viena a repatriar los trofeos de guerra de Napoleón, lo que provocó no poca indignación, habida cuenta de lo gastado en reencuadernar los libros.

El legado más relevante de Roma, cuyas bibliotecas no sobrevivieron en ningún caso a la caída del imperio occidental, fue la transición gradual de los rollos de papiro a los libros de pergamino como medio de almacenamiento. El pergamino, hecho a partir de pieles animales, era una superficie mucho más resistente, y sobre este material sobrevivió el saber de Roma el siguiente milenio en los monasterios del Occidente cristiano. Este milenio de supremacía del libro manuscrito nos ofrece algunos de los productos más hermosos de la cultura medieval: en la actualidad, estos manuscritos son la posesión más preciada de las bibliotecas en las que han encontrado su hogar definitivo.5 Llegado el siglo xiv, el trabajo de los copistas e iluminadores monásticos se vio cada vez más reforzado por un mercado secular de libros bellos, que se convirtieron en otro medio por el que los líderes de la sociedad europea podían mostrar su sofisticación cultural.

Los califas de Bagdad, Damasco, Córdoba y El Cairo también reunieron bibliotecas, famosas en todo el mundo islámico por su envergadura. Atrajeron a los mejores calígrafos para incrementar estas colecciones y sedujeron a los eruditos para que las visitaran, enriqueciendo las cortes con su talento retórico. En Persia, India y China, el coleccionismo de delicados manuscritos —embellecidos con elegantes decoraciones, suntuosos colores y una caligrafía magnífica— era pasatiempo predilecto de príncipes y emperadores.

De este modo, cuando a mediados del siglo xv Johannes Gutenberg y otros artesanos empezaron a experimentar con un procedimiento mecánico con el que producir el cada vez mayor número de libros requeridos por las iglesias, los estudiosos y los coleccionistas entendidos, era mucho lo que tenían por delante para superar a los manuscritos. Los libros impresos de Gutenberg asombraron a la primera generación de lectores por su complejidad tecnológica, pero pronto fue evidente que resultaría difícil convencer a los coleccionistas asentados de que unos textos monótonos en blanco y negro eran sustitutos adecuados para sus manuscritos bellamente iluminados. Tampoco estaba muy claro cómo podían llegar estos miles de textos impresos a un mercado fraccionado y repartido por toda Europa, circunstancia que provocó más de un quebradero de cabeza a los primeros inversores en la nueva tecnología. Sin embargo, una vez que estos problemas iniciales quedaron resueltos, los libros impresos ofrecieron la posibilidad de reunir una biblioteca a un número cada vez mayor de clientes potenciales (si bien limitaban el atractivo del coleccionismo como vanagloria aristocrática).

(…)

—————————————

Autores: Andrew Pettegree y Arthur der Weduwen. Título: Bibliotecas. Una historia frágil. Traducción: Enrique Maldonado Roldán. Editorial: Capitán Swing. Venta: Todos tus libros.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: