Existen aquellos a los que, de Melville en adelante, venimos llamando bartlebys por la apatía que los impele a pasar por la vida sin hacer nada provechoso, pero también se da el caso contrario, personas que hacen mucho y dicen poco; o, mejor dicho, seres cuya discreción o timidez —o quizá sea sólo un raro desapego por los asuntos mundanos— les impide dejar constancia pública de sus acciones, acaso por la convicción de las que éstas tienen valor y sentido por sí mismas y no precisan de un altavoz que las difunda ni consagre su autoría. Quizá sea Fernando Pessoa uno de los exponentes más diáfanos de esta última tendencia. Escritor casi secreto, publicó en vida un solo libro y algunos textos sueltos, pero dejó a su muerte un baúl lleno de maravillas que sólo se descubrieron cuando ya habían transcurrido algunas décadas desde su muerte. Es llamativa la fuerza de los azares. Hace sólo medio siglo, si alguien nos hubiese preguntado cuál era el máximo representante de la literatura portuguesa nadie habría escamoteado el nombre de Camões, el ingenio renacentista que en Os Lusíadas dio rango épico a la primera expedición que Vasco de Gama realizó a tierras orientales. Si nos formulasen el mismo interrogante hoy mismo, de inmediato nos referiríamos a Pessoa, ese poeta de mil caras e identidad incógnita que emergió de entre las sepulturas del cementerio lisboeta de Prazeres para asombrar al mundo con una obra póstuma e ingente que salía en busca de nuevas aristas desde la que explorar los grandes temas universales. Hace sólo cuarenta años que conocemos el Livro do Desassossego, que de inmediato se consideró una de las grandes obras maestras de las letras universales, y ni siquiera sabemos si el libro fue siempre tal porque no tenemos absoluta constancia de que su autor lo llegara a concebir como una obra unitaria. Podemos asegurar que Pessoa trabajó en él a partir de 1913 y que el heterónimo que lo escribe y protagoniza —ese Bernardo Soares que trabaja como ayudante de tenedor de libros de contabilidad en Lisboa— lo acompañó hasta que terminaron sus días sin que diera por concluidas las andanzas anodinas que lo sumían en divagaciones de las que iba dando cuenta en ese falso dietario. Fueron quienes a mediados del siglo pasado se dedicaron a poner orden en el batiburrillo de papeles que se hacinaban dentro del célebre baúl quienes concluyeron que todas aquellas páginas atribuidas a Soares debían de formar parte de un mismo volumen, y que ese volumen acaso pudiera tener el título con el que finalmente llegó a las librerías, el mismo que figura hoy en los manuales de literatura y acompaña en el gran canon europeo al Quijote de Cervantes, el Ulises de Joyce, los Ensayos de Montaigne, el Hamlet de Shakespeare, el Werther de Goethe o el Tristram Shandy de Sterne. Si nadie hubiese sentido curiosidad por indagar en ese gran cofre del tesoro, si los inéditos de Pessoa se hubieran condenado al fuego, o al abandono, si se hubiesen extraviado porque nadie sentía el menor interés por lo que pudo dejar a sus espaldas aquel hombre bebedor y esquivo, tan dado a las paradojas y a las descortesías, no habría llegado a nosotros ese milagro al que tanto gozo da entregarse de vez en cuando, degustando sus entradas como si fueran píldoras balsámicas con las que sobrellevar los rigores de la cotidianidad. Lo mismo podría decirse de otros tantos libros. Cuánto tenemos que agradecer que Cervantes no sucumbiese al desaliento, que Montaigne se encerrara a reflexionar en una torre, que Shakespeare se cuidara de dejar a buen recaudo los libretos de sus obras, que Joyce se propusiera pervertir el género narrativo y el lenguaje para llevarlos hasta sus últimos límites. Sin ellos el mundo no sería ni mejor ni peor de lo que es, pero a nosotros nos faltarían unas cuantas claves valiosas desde las que interpretarlo. «La civilización consiste en dar algo a un hombre que no le compete, y después soñar con el resultado», dice Soares, que es Pessoa, en uno de sus pensamientos desasosegados. Y cuánta gratitud debemos a quienes se ocuparon de poner en nuestras manos ese libro que parecía no competir a nadie y con el que, sin embargo, soñó su autor durante toda una vida.

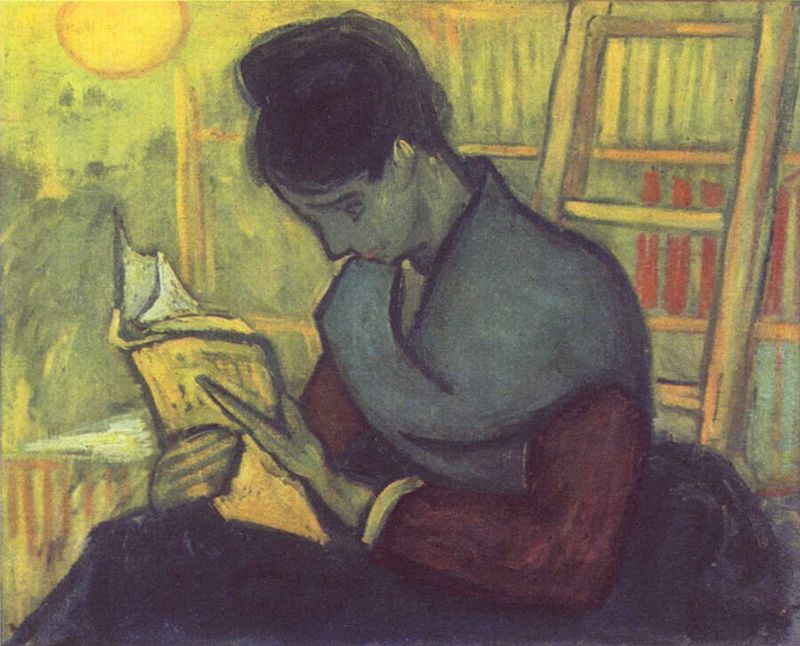

El acto de leer

Hablamos de esas ediciones de los clásicos que adaptan el español de la época en que se escribieron a los usos contemporáneos y me dice que no entiende cómo se pueden leer las comedias de Lope de Vega, por ejemplo, según un texto que no se corresponde exactamente con el que salió de la pluma del autor. Le respondo que es exactamente lo mismo que ocurre con las traducciones, y que en realidad ocurre siempre que abrimos un libro, teniendo en cuenta que nuestra lectura puede no coincidir con las intenciones de su autor y que en ningún caso interiorizaremos el texto del mismo modo que lo hizo él. El acto de leer no es inocente ni pasivo, y cuando uno se enfrenta a un poema, a un relato, a una novela, lleva a sus espaldas un bagaje en el que no sólo pesan lo que ha leído con anterioridad, sino sus propias experiencias y emociones. Tampoco el mismo libro nos dice siempre lo mismo. Hay obras que resultaron fundamentales en nuestra juventud y que, releídas al cabo del tiempo, carecen del interés que un día encontramos en ellas. Se da, como es evidente, lo contrario: libros que no supimos apreciar en su momento y en los que ahora encontramos un fulgor que nos había pasado inadvertido. Están también los que con razón acaban adquiriendo la consideración de clásicos: son los que no dejan de decirnos cosas por mucho que transcurran los años, pero nos dirán cada vez cosas distintas porque se irán haciendo mayores con nosotros. Si la lectura no es nunca imparcial, tampoco lo puede ser la traducción, en el sentido en que ésta no deja de ser el reflejo en otro idioma de una lectura concreta. Cuando leemos en español a Wilde, o a Homero, o a Benjamin, lo que en realidad leemos son las lecturas que de ellos hicieron los encargados de transcribir su texto en nuestro idioma —y acaso al interpretarla estemos más cerca del autor de lo que lo estuvieron ellos—, del mismo modo que si ponemos por escrito nuestra opinión sobre ese libro no estaremos formulando un juicio del libro en sí, sino una conclusión derivada de lo que nuestra propia historia ha sabido encontrar en sus páginas. La literatura es un diálogo constante, o un juego de espejos en el que nunca es sencillo saber qué lado se corresponde a la realidad y cuál al reflejo.

Sin memoria

No sé cuántas fotografías habré perdido en los últimos diez o quince años, pero seguro que han sido cientos. En mi niñez y en mi adolescencia, los retratos eran algo especial y codiciado. Las cámaras aparecían sólo en momentos especiales —la celebración de un cumpleaños, algún viaje importante, la visita de un familiar que vivía lejos y venía a pasar unos días con nosotros— y siempre meditando mucho qué se fotografiaba y cómo, porque los carretes eran finitos, no había que desaprovecharlos y además no resultaba siempre fácil lograr que la luz no diera al traste con el enfoque, o que un desliz inoportuno no velase el negativo, condenando al olvido lo que se había pretendido inmortalizar. Ahora que todos llevamos una cámara incorporada a nuestros teléfonos móviles, nos detenemos a fotografiar cuanto se nos ponga por delante sin tomarnos siquiera la molestia de observarnos, retratando tanto aquello que merece la pena conservar como lo que es sólo material desechable y hacinándolo todo en el mismo depósito virtual que termina por homogeneizar lo memorable y lo superfluo. Las viejas fototecas nos muestran imágenes de familias que se engalanaban para hacerse un retrato y reflejan modos de vida que se han perdido. Existen gracias a gente que se dio cuenta de que aquéllos eran momentos especiales y merecía la pena fijarlos sobre papel. Conservamos la memoria de los tiempos que fueron porque las fotografías que la mantienen yacían clasificadas en álbumes, o amontonadas en cajas de galletas, o enmarcadas en cómodas o mesitas de noche, y por eso podemos recuperarlas, y ponerles fecha, y estudiarlas, y encontrar en ellas un valor que, aunque fuera de manera inconsciente, reconocían sus propios artífices. Ahora las fotos se observan en una pantalla y se pierden cuando ésta se cambia para siempre y se ve sustituida por otra, o se guardan en una nube virtual que quizá algún día se evapore, porque nadie nos puede garantizar que Internet estará ahí siempre. Qué ocurrirá entonces, cuando no haya memoria tangible de nuestro tiempo. Cuando no sobreviva en ningún cajón una triste fotografía que recuerde que una vez existimos, que anduvimos por el mundo, que tuvimos esos ojos y esa nariz y esa boca, que fuimos antes de dejar de ser. De dónde vendrá este impulso que nos lleva a borrar cualquier huella de nuestra andadura breve y fugaz sobre la tierra.

Después de muerte, seremos un recuerdo doloroso para los que nos quieren, y como es normal, intentarán no recordarnos demasiado. Los demás nos olvidarán rápidamente, en el caso de que nos conozcan. Si hemos alcanzado gran fama y estimación en el mundo, también se olvidará: ¿quién se acuerda hoy de Ramón y Cajal o del gran Tip? Y aunque nos recordarán tal como fuimos, ¿para qué sirve la fama a los muertos? Vanidad de vanidades, y todo es vanidad. Cuando llegue mi hora, espero saber que lo es, pedir las oportunas disculpas, despedirme y tener cerca a un cura de los de antes. No quisiera ser de esos desdichados que mueren mientras hacen planes para cuando les den el alta, o de esos que se dan el gran porrazo al ver cómo se derrite como la cera, en unos segundos, su seguridad y sus ilusiones mundanas, sin tiempo, ni fe, ni hombría para reaccionar. Se sienten perdidos y la vida se torna algo extraño, y hasta los que se creían muy ‘echaos p’alante’, tiemblan como niños asustados. No, no quisiera ser de esos.