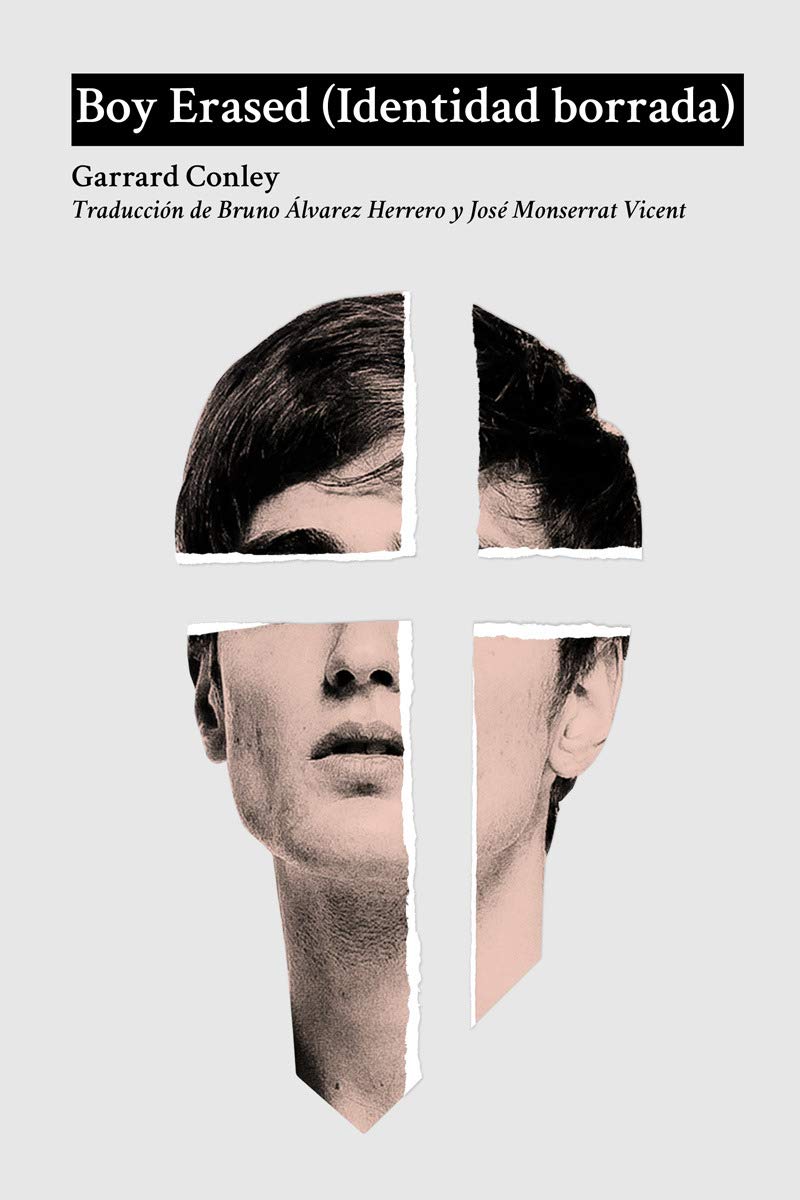

Boy Erased (Identidad borrada) narra la historia real de Garrard Conley, hijo de un pastor bautista fundamentalista de una pequeña localidad del sur de Estados Unidos. A los 19 años, sus padres descubren que es gay y deciden enviarle a Love in Action, un centro en el que deberá seguir una terapia de conversión en la que, a través de doce pasos basados en el estudio de la Biblia, intentarán suprimir su orientación sexual. Garrard tendrá que enfrentarse a una decisión que cambiará su futuro: «curar» su homosexualidad o arriesgarse a perder a su familia, a sus amigos y al Dios al que ha rezado cada día.

Desgarrador, brutal y heroico, Boy Erased (Identidad borrada) es un testimonio sobre cómo el amor logra vencer las mayores dificultades; un conmovedor retrato de las complejas relaciones entre la familia, la fe y la comunidad.

El libro, uno de los más vendidos en la prestigiosa lista de The New York Times,ha sido adaptado al cine por el director Joel Edgerton en una película protagonizada por Nicole Kidman, Russell Crowe y Lucas Hedges que se estrena en la cartelera española este viernes 5 de abril.

Zenda adelanta las primeras páginas de Boy Erased (Identidad borrada), editado por Dos Bigotes.

Lunes, 7 de junio de 2004

John Smid estaba de pie, firme, con los hombros rectos y una sonrisa tras sus gafas de montura metálica fina. Vestía unos pantalones caquis y una camisa a rayas, indumentaria que se había convertido en el uniforme estándar de los evangelistas del país entero. Bajo la camisa se le marcaba el contorno de la camiseta interior estirada. El peine número cinco de la maquinilla de afeitar, el más común de las barberías Sport Clip de todo el sur, se encargaba de domarle el pelo rubio, algo canoso ya. Los demás estábamos sentados formando un semicírculo alrededor de él, todos vestidos según el código de vestimenta del programa que venía descrito en nuestros manuales de 274 páginas.

Hombres: siempre deben llevar camisa, incluso durante las horas de sueño. Las camisetas sin mangas no están permitidas, ya sea como prenda exterior o interior; se incluyen también las camisetas que marquen músculo o de tirantes. El vello facial debe afeitarse los siete días de la semana. Las patillas no deben sobrepasar la parte superior de las orejas.

Mujeres: siempre deben llevar sujetador, salvo durante las horas de sueño. Las faldas deben cubrir las rodillas. Solo se permiten las camisetas sin mangas si se llevan bajo una blusa. Las piernas y las axilas deben afeitarse al menos dos veces por semana.

—Lo primero que debéis hacer es reconocer que os habéis vuelto dependientes del sexo, de cosas que no son de Dios —dijo Smid. Estábamos aprendiendo el Paso Uno del programa de Doce Pasos de Love in Action, una serie de principios que equiparaban los pecados del adulterio, el bestialismo, la pedofilia y la homosexualidad a conductas adictivas tales como el alcoholismo o el juego: una especie de Alcohólicos Anónimos para aquello que nuestros orientadores llamaban nuestra «desviación sexual».

Unas horas antes, sentado con él en su oficina, había visto a un hombre distinto: el típico payaso de la clase —solo que de mediana edad—, más amable, más bromista, dispuesto a recurrir a cualquier tontería con tal de hacerme reír. Me había tratado como a un niño, y yo, con diecinueve años, me había dejado llevar por el papel. Me dijo que había ido al sitio indicado, que Love in Action me curaría, que me haría dejar atrás mis pecados para llevarme hacia la luz de la gloria de Dios. Su oficina era lo bastante luminosa como para hacer que sus afirmaciones pareciesen reales, con las paredes desnudas excepto por algún que otro recorte de periódico enmarcado o bordados con citas bíblicas. Desde su ventana se veía un terreno vacío, algo poco común en aquella urbanización de las afueras; un césped sin cuidar, salpicado de dientes de león fluorescentes y sus miles de semillas que se esparcirían por la autovía al final de la semana.

—Intentamos combinar varios modelos de tratamiento —me había asegurado Smid, mientras giraba la silla para ponerse de cara a la ventana. Un sol naranja ascendía entre la bruma por las blancas fachadas traseras de los edificios en la distancia. Yo esperaba a que la luz del sol lo inundara todo, pero cuanto más tiempo esperaba, más me parecía que tardaba. Me preguntaba si así era como iba a funcionar el tiempo en este lugar: los minutos como si fueran horas, las horas como días, los días como semanas.

—Una vez te unas al grupo, irás por buen camino hacia tu recuperación —dijo Smid—. Sobre todo, debes acordarte de mantener la mente abierta.

Estaba allí por decisión propia, a pesar de que mi escepticismo fuera cada vez mayor, a pesar de que en secreto deseara escaparme por la vergüenza que sentía desde que mis padres habían descubierto que era gay. Había invertido demasiado en mi vida actual como para dejarla atrás; tanto en mi familia como en el Dios que había conocido desde que era pequeño y que cada vez veía más borroso.

«Dios —recé, saliendo de la oficina y recorriendo el estrecho pasillo hacia la sala principal, con los chasquidos de los fluorescentes en sus rejillas de metal—, ya no sé quién eres, pero por favor dame la sabiduría necesaria para sobrevivir a esto».

Unas horas después, sentado en el centro del semicírculo que rodeaba a Smid, esperaba a que Dios viniera a mí.

—No sois ni mejor ni peor que cualquier otro pecador de este mundo —dijo Smid, con los brazos cruzados detrás de la espalda y el cuerpo tenso, como si estuviera atado a una viga invisible—. Todos los pecados son iguales a los ojos de Dios.

Asentí con la cabeza junto a los demás. Para entonces ya me había familiarizado con la jerga exgay, pese a que me había impresionado bastante la primera vez que la vi en la página web del centro, cuando descubrí que era muy probable que la homosexualidad que había estado intentando ignorar durante la mayor parte de mi vida estuviera «fuera de control» y que podía acabar liándome con el perro de alguien si no me curaba. Por absurda que parezca la idea en retrospectiva, por aquel entonces no tenía mucho más en lo que basarme. Era tan joven que no había tenido más que algunas experiencias fugaces con otros hombres. Antes de ir la universidad, solo había conocido a un hombre abiertamente gay, el peluquero de mi madre, uno de esos «osos» que reunía —lo que a mí me parecía que eran— todos los estereotipos: me hacía cumplidos por mi aspecto, chismorreaba sobre sus compañeros de trabajo, nos contaba los planes de su próxima fiesta fabulosa de Navidad, con una barba blanca inmaculada, perfecta para el papel de Dirty Santa… El resto de mi intolerancia la había ido adquiriendo por imitación: gestos de muñeca y pavoneos exagerados de las burlas de los miembros de la iglesia, frases con dejes que parecían salidas de musicales («Oh, no tenías que molestarte») y peticiones de la iglesia que había que firmar para proteger a nuestro país de los «pervertidos». Los destellos de la licra fluorescente, las boas de plumas, los meneos de culos prietos para la cámara… Lo poco que conseguía ver en la televisión parecía confirmar una vez más que ser gay era algo estrambótico, antinatural.

—Tenéis que entender algo muy importante —dijo Smid, tan cerca de mí que podía sentir su voz en el pecho—. Habéis caído en el pecado sexual para llenar un hueco de vuestra vida que tiene la forma de Dios.

Estaba ahí. Nadie podía decir que no lo estuviera intentando.

La sala principal era pequeña y estaba iluminada por lámparas halógenas, con una puerta corredera que daba a un porche de hormigón sombrío. Nuestro grupo estaba sentado en sillas plegables acolchadas en la parte de delante. En las paredes, a nuestra espalda, estaban colgados y plastificados los Doce Pasos que prometían una cura lenta pero segura. Exceptuando esos carteles, las paredes estaban prácticamente vacías. Allí no había crucifijos ni imágenes del viacrucis. Allí, ese tipo de iconografía se consideraba idolatría, al igual que la astrología, Dragones y Mazmorras, las religiones orientales, los tableros de ouija, el satanismo y el yoga.

LIA había adoptado una postura contra el mundo secular más extrema que cualquiera de las iglesias en las que yo había crecido, aunque la manera de pensar de sus terapeutas no me resultaba desconocida. Dentro de la rama fundamentalista del cristianismo que se conoce como bautista, la extensión a la que pertenecía mi familia, los misioneros bautistas, prohibía todo lo que pudiera distraer al alma de la comunicación directa con Dios y con la Biblia. Muchas de las otras numerosas confesiones que conformaban el espectro de la Iglesia bautista solían discutir sobre qué se permitía y qué no en su parroquia, y algunas se tomaban estos asuntos más en serio que otras. Temas como la ética del baile y los peligros de las lecturas no bíblicas eran aún objeto de debate. «Harry Potter no hace más que seducir las almas de los niños», aseguró una vez un predicador bautista en la iglesia de nuestra familia. No tenía ninguna duda de que mis terapeutas de LIA también evitarían cualquier mención de Harry Potter, dirían que el tiempo que había pasado en Hogwarts habría de seguir siendo un placer privado y que había hecho un pacto más serio aún con Dios al ir allí, uno que me obligaría a suprimir casi todo lo anterior a mi estancia en LIA. Antes de entrar en aquella habitación, me habían hecho deshacerme de todo, a excepción de mi Biblia y mi manual.

Dado que la mayoría de los clientes de LIA habían crecido en ese protestantismo de mentalidad cerrada y, por tanto, deseaban curarse desesperadamente, recibían las estrictas normas de los terapeutas con un aplauso moderado. Las austeras paredes blancas del centro creaban un ambiente apropiado para una sala de espera en la que aguardábamos el perdón de Dios. Ni siquiera la música clásica estaba permitida —«Beethoven, Bach… a ninguno de ellos se le considera cristiano»—, por lo que un silencio pesado inundaba la habitación durante la Hora de Tranquilidad de la mañana, un silencio que nos acompañaba en nuestras actividades diarias y que propiciaba una atmósfera que parecía, si no divina, al menos no secular.

La zona de estudio, en la parte de atrás de la habitación, albergaba en una estantería montones de libros de «literatura inspiracional» —ficción con valores religiosos— y una cantidad considerable de Biblias, además de cientos de testimonios de exgais que habían conseguido su propósito.

«Poco a poco comencé a recuperarme —había leído esa mañana, mientras pasaba los dedos por el papel brillante—. Comencé a recuperarme de no tener amigos varones a no ser que conllevara tener relaciones sexuales. Empecé a descubrir quién era en realidad, en lugar de esa personalidad falsa que había creado para poder ser alguien aceptable».

Me había pasado los últimos meses intentando suprimir mi «personalidad falsa». Un día de invierno, salí de la residencia universitaria y salté al lago medio congelado del campus. Volví a la residencia temblando, con los zapatos encharcados y sintiéndome rebautizado. Más tarde, al darme una ducha caliente, me quedé mirando, aturdido por el impacto del calor helado en la piel entumecida, cómo una gota de agua recorría el borde del cabezal de la ducha. Recé, «Señor, hazme así de puro».

Durante mi estancia en Love in Action, repetí tanto esa oración que se convirtió en una especie de mantra. «Señor, hazme así de puro».

Recuerdo muy poco del viaje en coche con mi madre hasta el centro. Había intentado mirar a la nada para que no se me quedara grabado en la mente lo que se veía desde la ventana del copiloto, pero sí que me quedé con algunos detalles: el Mississippi, fangoso, de color acaramelado, que fluía tras las vigas de acero del puente que conecta Memphis con Arkansas, nuestro Nilo estadounidense, cuya magnitud era el estimulante perfecto para mi mente descafeinada; y la pirámide de cristal resplandeciente en los límites de la ciudad, irradiando su cálida luz a través de nuestro parabrisas. Era principios de junio, y a media mañana casi todas las superficies de la ciudad estaban ya demasiado calientes como para poder tocarlas durante más de unos segundos; al medio día, el calor era ya sofocante. El único respiro llegaba por las mañanas, cuando el sol descansaba sobre el filo del horizonte, mostrando solo un vestigio de luz.

——————————

Autor: Garrard Conley. Traductores: Bruno Álvarez Herrero y José Monserrat Vicent. Título: Boy Erased (Identidad borrada). Editorial: Dos Bigotes. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: