Desde el sueño de Jacob en el Génesis hasta “El sueño de un hombre ridículo”, de Dostoievski, pasando por el Comentario al Sueño de Escipión, de Macrobio, la literatura universal está llena de ejemplos en los que el sueño se muestra como puente de unión entre lo presente y lo lejano, entre lo próximo y la inmensidad del cosmos.

Ello proporciona un aire cómico (subrayado por un malentendido inicial: una madre pide a su hija que se despida “de todos” antes de dormir y la pequeña lo interpretará literalmente, aplicándolo al conjunto del reino natural y de lo creado por el hombre) y —esto es lo sorprendente— proporciona también un aire particularmente “mágico” a la obra, pues al trasladar el viaje cósmico al tiempo de vigilia, previo al sueño, el álbum adquiere un inesperado efecto fantástico. Por decirlo de un modo abreviado: lo onírico se intensifica.

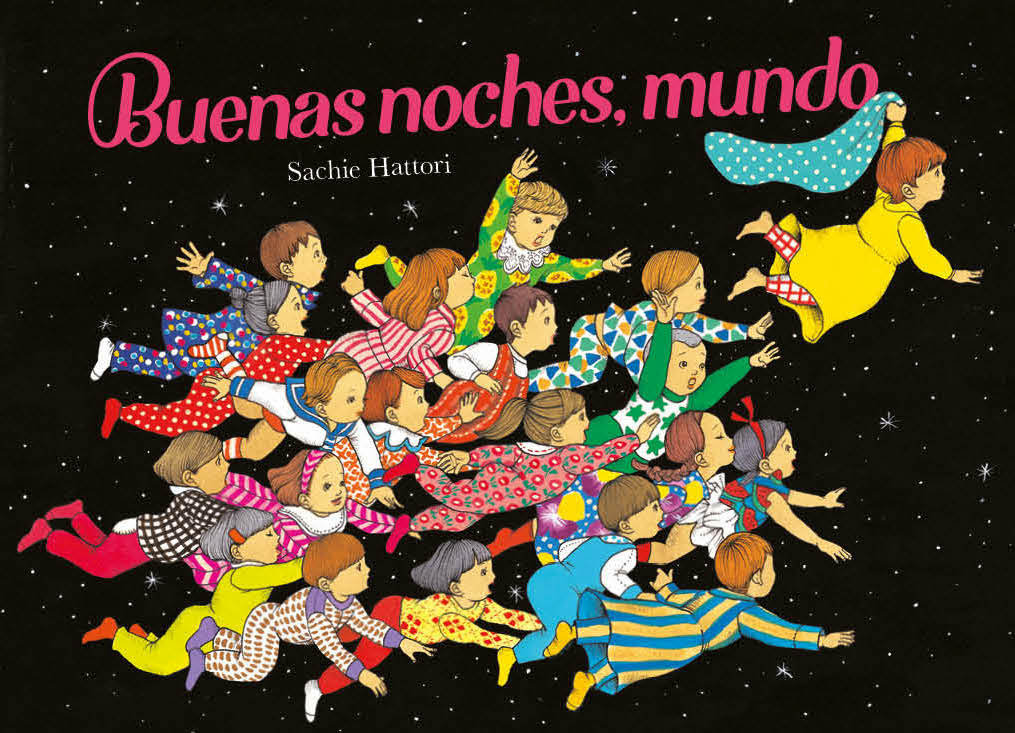

Para ello, Hattori recurre a una serie de decisiones artísticas bien calibradas: la disposición del álbum en un formato apaisado permitirá la construcción de dobles páginas panorámicas, adecuadas al movimiento de las masas y al paisajismo sublime. Las masas las constituyen la población infantil de la ciudad a la que la pequeña va dando las buenas noches y que se va sumando al viaje nocturno, al modo de los pequeños de Hamelín o de los volanderos de Peter Pan. El paisajismo permite mostrar escenarios urbanos, oceánicos, selváticos y celestes.

En cuanto al dibujo, es de aspecto decimonónico, pero trasladado al delirio de la ensoñación merced al papel satinado y a un colorido extremadamente brillante (la noche refulge de un modo febril, con una intensidad sobrenatural). Por lo demás, esa inmensa “bandada de niños” que se despide del mundo antes de marcharse a dormir nada en las aguas, se confunde entre la multitud de animales de las praderas (caballos y elefantes, rinocerontes y cebras, leones y grullas…), se pierde en el inmenso vergel de la jungla, cruza de página en página en el péndulo de las lianas, llega a un acantilado para de allí volar hasta la luna, cabalgar estrellas y volver con ellas, como lágrimas de San Lorenzo que se introducen por las buhardillas hasta la alcoba. Fin del viaje.

En la literatura infantil, el viaje nocturno previo o durante el sueño cuenta con ejemplos egregios, desde el sutilísmo Buenas noches, luna, de Margaret Wise Brown, al maravilloso y alucinatorio La cocina de noche, de Maurice Sendak, que tanto aprendió del pequeño Nemo del gran Winsor McCay. El propio Sendak había ilustrado el vuelo nocturno escrito por Randall Jarrell (Volar de noche). Es un aspecto éste, el vuelo, consustancial a esta estética del viaje entre la vigilia y el sueño. Hattori ya había evidenciado su interés por él en su primer álbum, traducido como Yo nací, o como Escucha, mamá o El viaje infinito según las lenguas (coreano, italiano, francés) y que relata el viaje iniciático por antonomasia: la llegada al mundo de los vivos, narrado por boca de una niña que le recuerda su venida al mundo a su propia madre. En él, las criaturas volvían a cruzar el éter en libre vuelo. Esto es, sin duda, lo definitorio de estos álbumes y de la joven carrera de Hattori: el deseo de representar la transición entre lo que es real y presente y lo que es imaginario y pertenece, por ello, al “gran tiempo”. Lo maravilloso de sus álbumes es que el líquido que los unifica y suspende la seca frontera entre uno y otro reino es la risa del niño, la mirada abierta, exuberante e ingenua. La sonrisa del vuelo libre.

En la última página vemos cómo la niña viajera del espacio, protagonista de Buenas noches, mundo, reposa en su cama después de haber descendido a lomos de una estrella fugaz. Hattori se asegura de mostrar una imagen risueña (sublime y humilde a la vez) de la transición: la colcha con la que se arropa la niña está estampada con las estrellas que en página par aún pertenecían al firmamento.

—————————————

Autora: Sachie Hattori. Traductora: Natalia Asano. Título: Buenas noches, mundo. Editorial: Pastel de Luna. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Una confesión en carne viva

/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…

-

Siempre fuimos híbridos

/abril 18, 2025/Lo ejerce a dos escalas: primero, hace zoom para ir a lo micro (por ejemplo, cómo nuestros cuerpos se ven afectados por la invención del coche, el avión o, por qué no, por el síndrome del túnel carpiano); después, se aleja para atender a lo macro (pongamos por caso, cómo el aumento exponencial de los dos medios de transporte mencionados tiene una importancia capital a nivel sistémico —ecológico, geográfico, estándares de velocidad, etc.—). «Hacer cosas sin palabras» significa remarcar la agencialidad silente, es decir, la agencialidad no-humana, lo que conduce a repensar la filosofía de la técnica heredada, donde esa…

-

Odisea, de Homero

/abril 18, 2025/Llega a las librerías una nueva traducción (en edición bilingüe) del gran poema épico fundamental en la literatura griega. Esta edición bilingüe corre a cargo del doctor en Filología Clásica F. Javier Pérez, quien la ha realizado a partir de las dos ediciones filológicas de H. van Thiel y M. L. West. En Zenda ofrecemos los primeros versos de la Odisea (Abada), de Homero. *** Háblame, Musa, del sagacísimo hombre que muchísimo tiempo anduvo errante después de arrasar la fortaleza sagrada de Troya; y conoció las ciudades y el pensar de muchos hombres. Él, que en el ponto dolores sin…

-

La mansión Masriera, refugio de artistas reales y alocados editores ficticios

/abril 18, 2025/Tras La librería del señor Livingstone, Mónica Gutiérrez sigue explorando los entresijos del mundillo editorial. Esta vez lo hace reivindicando un edificio emblemático —y abandonado— de Barcelona: la mansión Masriera. Ahí ubica la editorial de un curioso —y alocado— señor Bennet. En este making of Mónica Gutiérrez cuenta el origen de La editorial del señor Bennet (Ediciones B). *** En 1882, el Taller Masriera fue una de las primeras edificaciones de l’Eixample barcelonés y, probablemente, la más extraña: un templo neoclásico y anfipróstilo, de friso a dos aguas y columnas corintias, inspirado en la Maison Carrée de Nimes, en el…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: