Sánchez Ron destaca el lenguaje como uno de los grandes vínculos del ser humano. Desde los primeros pasos del homo sapiens hasta la tecnología actual.

Ensimismados con el presente, los humanos apenas prestamos atención al futuro. Solo nos preocupa el más próximo, el que nos afectará más o menos directamente. Como mucho extendemos esa preocupación a nuestros hijos o nietos. Más allá nuestra escala temporal se desvanece. Esto afecta, evidentemente, a cuestiones de las que he tratado en estas páginas muchas veces, como son el cambio climático o la pérdida de biodiversidad. Pero no voy a insistir más en esto (no tengo nada nuevo que decir y sí un profundo sentimiento de derrota, de la inutilidad de todo lo que se dice sobre el particular). De lo que quiero tratar hoy es del futuro lejano que puede aguardar un instrumento extremadamente preciado que poseemos: el lenguaje, los idiomas y el mecanismo que se inventó para codificarlo, la escritura.

Parece que se inventó hacia el cuarto mileno a. C., y que surgió más o menos simultáneamente en Mesopotamia y Egipto, y un milenio después en China. No se sabe realmente cuántos idiomas existieron, y por ello no es extraño que abunden las simplificaciones, como la que señaló Mary Beard en una de sus reseñas en el Times Literary Supplement, “El arameo de South Shields”, posteriormente reproducida en La herencia viva de los clásicos (Crítica): “El Imperio romano era un mundo políglota, las variedades lingüísticas no se limitaban al latín o al griego […], sino que había muchísimos lenguajes, alfabetos, silabarios y escrituras diferentes, desde el céltico hasta el egipcio, desde el arameo al etrusco. Además estaban las lenguas producto de la mezcolanza de otros idiomas, los dialectos regionales y los acentos locales. La visión tradicional de que el vasto territorio del Imperio estaba divido en dos mitades lingüísticas claras (en Oriente el griego, y en Occidente, el latín), unidas por una minoría elitista de romanos bilingües […], apenas encaja con la realidad de las lenguas que se utilizaban a diario”.

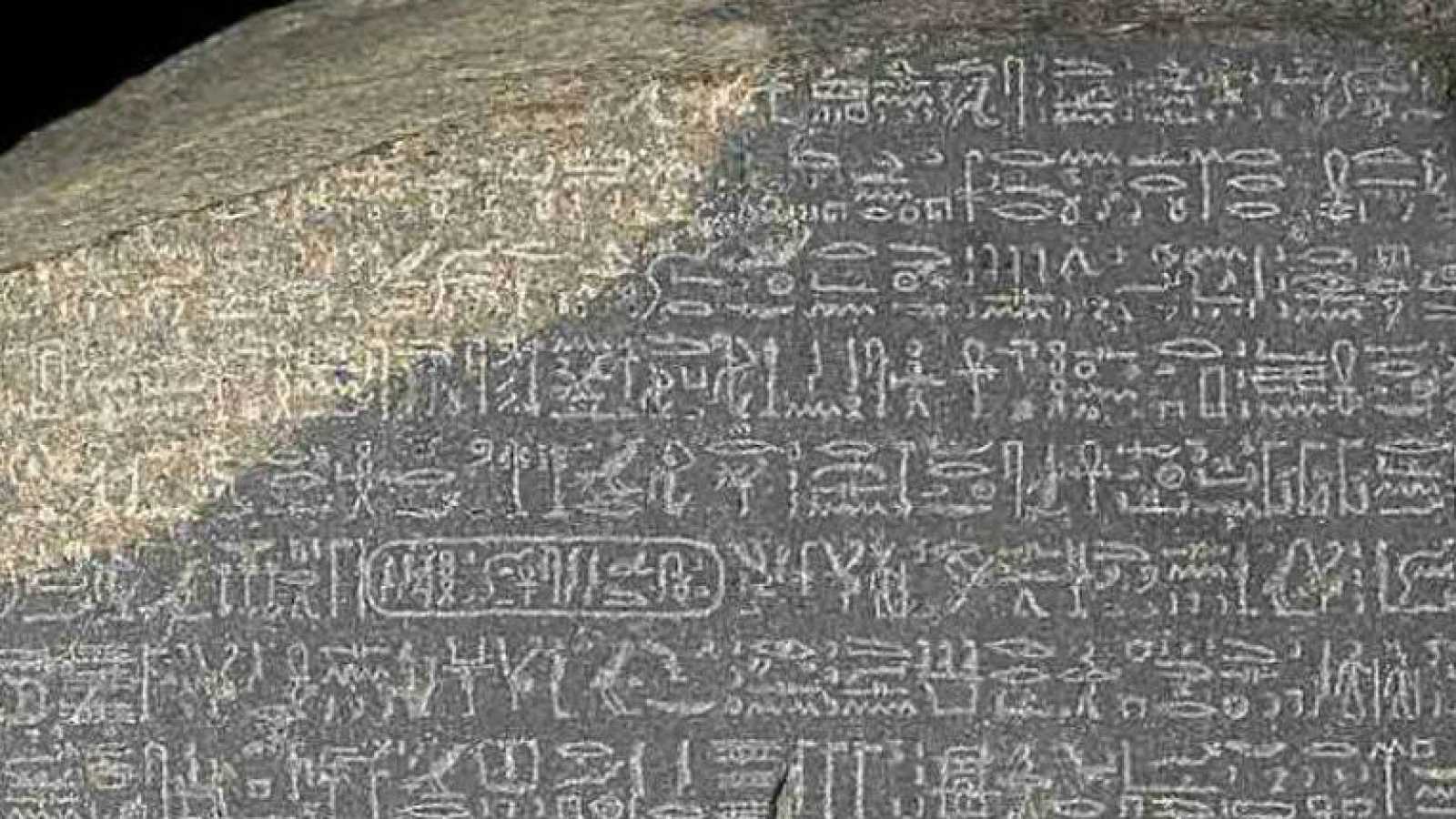

Hace apenas un suspiro —a finales del siglo XVIII— todavía se desconocía el significado de los jeroglíficos egipcios. Afortunadamente, el 19 de julio de 1799 un teniente del ejército francés que, comandado por Napoleón, había invadido Egipto, François-Xavier Bouchard, se dio cuenta de la importancia que podían tener las inscripciones trilingües (jeroglífico egipcio, escritura demótica y griego antiguo) que aparecían en una estela que se descubrió en un antiguo muro. Conocida como Piedra de Rosetta, proporcionó los elementos para descifrar los jeroglíficos que aparecían en la parte superior de la misma, tarea en la que destacó Jean-François Champollion.

Teniendo en cuenta datos como los anteriores, o que el alfabeto latino data de hace unos 2.600 años, y que el cuneiforme, la forma más antigua de escritura conocida, se remonta a solo un par de miles de años antes de la latina, pensemos a más largo plazo, y hacia el futuro. En lo que sucederá dentro de cien mil o doscientos mil años, y cómo habrán cambiado entonces nuestros idiomas, si es que el homo sapiens existe por entonces, algo no evidente. Lo más seguro que puede decirse es que no tenemos ni idea, más aún, habida cuenta de que las máquinas provistas de inteligencia artificial participarán cada vez más (ya lo están haciendo) en nuestros diálogos, orales y escritos (¿cómo intervendrán en nuestros idiomas?).

Se puede pensar que existirá una continuidad histórica entre nuestro presente y el futuro, de la que los idiomas no serán ajenos. Pero no está claro que así sea. Basta darse cuenta de la rapidez con que aparecen, y desaparecen, todo tipo de términos, que ni los más ambiciosos diccionarios pueden recoger. La tecnología constituye una de las fuentes principales de semejante flujo, de la mano de su propia evolución. Casi no nos habíamos acostumbrado a aquellos, ya periclitados, floppy disks (disquetes flexibles), cuando llegaron los discos compactos (CD), sustituidos ya en nuestras computadoras por los pen drives, sobre cuya traducción al castellano no somos capaces de ponemos de acuerdo: ¿“memoria USB”, “lápiz de memoria”, “pincho”? Y coadyuvando a la pérdida de memoria de tales términos se encuentra el que los datos almacenados en los antiguos dispositivos dejan de ser accesibles al no poderse utilizar en las nuevas máquinas. ¿Cuánta información no habremos perdido con los floppy disks, ya pasto de la basura?

Se dirá que se hacen esfuerzos, que existen programas en instituciones de diverso tipo (como las bibliotecas) para conservar la información mediante la reconversión de datos para adaptarlos a las nuevas tecnologías. Bien, pero de nuevo pensemos a muy largo plazo, en el inmenso océano de transformaciones tecnológicas que aguarda a la humanidad. Bueno, ¿y qué?, pensarán algunos. Un grave problema es que existe información actual que será relevante dentro de algunos cientos de miles de años. Por ejemplo, dónde y en qué condiciones se hallan almacenados los residuos radiactivos de las centrales nucleares, isótopos de elementos como el plutonio de vida media de cientos de miles de años. Es imperativo diseñar símbolos —tipos de escritura— que indiquen los lugares donde están ubicados esos depósitos. De hecho, alguna agencia nuclear estadounidense ha buscado el auxilio de algunos expertos —entre los que se cuentan lingüistas, antropólogos y escultores— para estudiar el problema. No sorprendentemente, también participan en tareas de este tipo expertos en el programa de búsqueda de vida inteligente extraterrestre SETI (acrónimo de Search for Extra-Terrestrial Intelligence). Al fin y al cabo, si algún día se reciben señales procedentes de algún lugar del Universo —es uno de mis más ardientes deseos que esto ocurra durante mi vida— de las que se sospeche que denotan algún tipo de inteligencia, habrá que descifrarlas.

—————————

Artículo publicado en El Cultural

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: