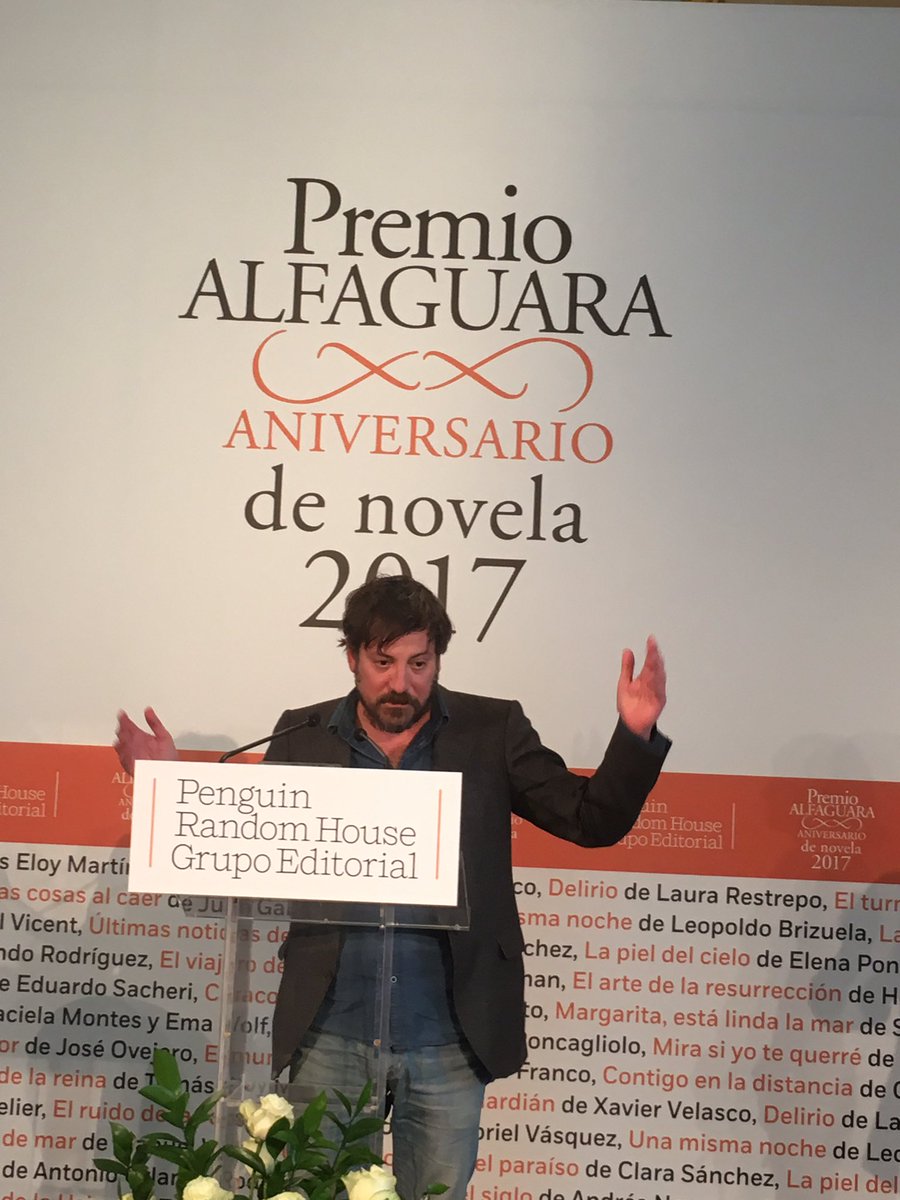

Son las tres y treinta y dos de la tarde. Lo sé porque es la hora que marca el reloj del ordenador poco antes escribir su nombre, que atrapo al vuelo y tras mucho vigilar a los discretos e insobornables comensales con los que comparto mesa en la comida de un premio literario. Son las tres y treinta y dos de la tarde. Tecleo a toda prisa en el espacio en blanco que he dejado en el titular; no me alcanza el tiempo para juntar tres letras que suenan más a corte de navaja que a nombre propio. Sólo cuando Elena Poniatowska finaliza la lectura del veredicto aparece. Ray Loriga, el ganador del XX Alfaguara de Novela. Son las tres y treinta y dos de la tarde. Hace ya mucho que un premio literario no sonaba, de verdad, a notición. Y éste lo es.

Ray Loriga (Madrid, 1967) se abre paso pisando la moqueta del Hotel Ritz con sus botas de motero sin carnet de conducir. Avanza como un galeón; empujado por el viento de sus naufragios y arponeado por las hendiduras de sus motines. Se mueve como una combinación de los hombres que ha sido: a veces como el Sebastián sin pasos de baile de Ya sólo habla de amor (2008) y en otras como un centrocampista a punto de cobrar un penalti vistiendo la camiseta del Estudiantes de la Plata. Ahí está Loriga, en los extremos del pseudónimo que ha elegido para presentarse al premio y meter una novela en la escuadra: Rendición, un libro que se publicará próximamente envuelto en la faja del premio Alfaguara.

Loriga, como los rockeros veteranos, ha llegado a esta comida literaria para levantar a todos de la silla y resucitar con su nombre un premio al que ya se le había borrado la tinta dura de sus primeras ediciones. El Alfaguara de novela se relanzó en 1998, seis años después de que Loriga publicara Lo peor de todo (1992), la novela con la que se abrió paso en el medio literario de una década que sería siempre suya: los noventa. Aquellos días de Generación X que él atravesó con la furia de los melancólicos cuando lo primero que tienen es puro genio y pura rabia. Así iba Loriga a todas partes. Con esas cejas siempre furiosas, las mandíbulas apretadas y una constelación de tatuajes cubiertos por chupas de cuero.

El Ray Loriga que emergió en los años previos al Alfaguara se movía como el Jack Kerouac que salió del Upper East Side para apuntarse en la marina: un tipo duro al que ya lo perseguía el sambenito del eterno joven escritor. Pero Loriga, como el poeta al que admiraba, aprendió a entender, acaso por mucho andar en la carretera y tras irse de gira él también con Allen Ginsberg, que se puede estar hasta las narices. Si como a Kerouac, a Loriga se le hubiese llenado la casa de hippies y gentuza, él también habría mandado a la mierda a los mamarrachos para ser, al fin, un escritor respetable. Y Loriga lleva ya mucho tiempo intentándolo. A Kerouac la etiqueta beatnik no lo dejó. Pero puede que a él sí.

Tras publicar Días extraños (1994), Caídos del cielo (1995) y Tokio ya no nos quiere (1999), Ray Loriga escribió una de sus más hermosas novelas: Trífero (2000), el laboratorio de lo que estaba por llegar. Esas obras que aprendimos a amar los que nos hicimos mayores y cruzamos desiertos leyéndola. Sospecha quien algo conoce su obra, que una parte de la pulpa de aquella novela se asoma a ésta, Rendición. Un hilo lejano parece unir la historia de Saúl Trífero, un errabundo viudo de una patinadora muerta en un lago congelado, con la del protagonisa de Rendición: un hombre cuyos hijos luchan en una guerra y que adopta un niño refugiado. Algo de eso hay en ambos libros. Un estambre de intemperie y pérdida. Algo que parece venir de la hebra de Los oficiales y El destino de Cordelia. Textos escritos más allá de la línea de sombra y que no necesitan una causa, porque quien los escribe lleva muchos años con el viento atizándole el rostro. Esas cosas que ocurren a quienes se sientan a pensar qué hacen juntas las palabras Sombrero y Mississippi y que en el camino de descubrirlo abrazaron a Beckett, a Mark Twain, a Conrad, pero también a George Orwell, y a Thomas Bernhard, y a Kafka, y a Walser. Ya lo decía Loriga: frente a un río imagina un escritor que lo es. Él ha sido siempre ambas cosas.

Si en su más reciente novela, Za, za, emperador de Ibiza (2014), Ray Loriga contaba la historia de un hombre condenado a reinar en un barco fondeado en un puerto, en ésta promete nudos de sal en los huesos, esas raspaduras que se le forman en el rostro a los que han cruzado ya demasiados mares –y demasiadas carreteras– sin perder el juicio. Así luce Ray Loriga esta tarde de mantelería y bombones desmayados en bandejas: como un capitán de piel tiznada y ajadas botas llenas del agua que dejan a su paso los mares y la tierra de las carreteras. Hace un tiempo, mientras miraba una copa, exclamó como quien zarpa: “Un Dry Martini, el único mar que tiene Madrid”. Así es. El Capitán Loriga.

Fotos: Jeosm

-

Españolas en el Nuevo Mundo, de Daniel Arveras

/abril 17, 2025/Daniel Arveras reúne en este trabajo las pequeñas y grandes historias de algunas de las miles de mujeres españolas que viajaron y se instalaron en América a partir de 1492. Una realidad escasamente tratada y conocida, pese a su importancia. En ágiles y amenos capítulos, el autor escribe sobre virreinas, gobernadoras, adelantadas, soldados, escritoras y religiosas que dejaron una mayor huella en las crónicas y documentos, pero también nos acerca fragmentos de las vidas de otras mujeres mucho más anónimas que vivieron diferentes realidades en América. En Zenda reproducimos el primer capítulo de Españolas en el Nuevo Mundo: Historias de mujeres…

-

Antonio Machado ingresará simbólicamente en la RAE con casi un siglo de retraso

/abril 17, 2025/También intervendrá en el encuentro Alfonso Guerra, comisario de la exposición Los Machado: Retrato de familia, dedicada a Manuel y Antonio Machado, que recalará en Madrid desde ese mismo día, tras su paso por Sevilla y Burgos. Y Joan Manuel Serrat ofrecerá un recital con poemas de Antonio Machado para cerrar el acto. “Hemos organizado un acto simbólico, de fuerte significación, considerando que don Antonio Machado ha sido uno de los grandes poetas de nuestra historia, de los más profundos y más conocidos también, es una nueva ocasión de homenajearlo”, ha señalado a Efe el director de la RAE, Santiago…

-

Elogio del amor, el canto a la vida de Rafael Narbona

/abril 17, 2025/Narbona se ha enfrentado con el dolor, la muerte de su padre, cuando era joven, por un infarto, el suicidio de su hermano, y ahora la enfermedad de su mujer. En la presentación del libro el pasado martes nos habló del dolor, pero también del amor y lo hizo a través de su pasión por sus perros, por la Naturaleza que contempla cuando sale a pasear con su mujer, Piedad, por su pasión docente, cuando era un profesor comprometido con los chicos, donde lo académico pasaba a un segundo plano y triunfaba el humanismo. Esa forma de ser que se…

-

Literatura al habla

/abril 17, 2025/Para Javier Huerta Calvo Aparte de todo, si esto denota algo, me temo, es la importancia y presencia que tiene en mí la literatura, desde hace muchos años, tantos que ésta ya se confunde y funde con toda mi vida. Quizá mi propia vida no sea otra cosa que literatura. El contacto para llamar a Umbral para entrevistarlo —cosa que me costó muchísimo— fue mi querido profesor, y gran escritor, Antonio Prieto. Me acuerdo que a Umbral, con voz temblorosa, le tuve que llamar varias semanas porque siempre me decía: “Llama la siguiente semana”. Me lo dijo muchas veces, no…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: