La noche del 14 de abril de 1912, noventa y nueve años y nueve meses antes de que el Costa Concordia se abriese el casco en un escollo de la isla toscana del Griglio, el Titanic se hundió en el Atlántico Norte llevándose a 1.503 personas. El abandono del barco fue desastroso. El capitán Edward Smith, que pese a treinta y cuatro años de experiencia profesional se comportó más como torpe gerente de un hotel de lujo que como marino, tardó veinticinco minutos en lanzar el primer SOS. Además, retrasó la orden de abandonar el barco, disimulando ésta de modo que la mayor parte de los pasajeros no advirtió el peligro hasta que fue demasiado tarde. Después, la falta de botes salvavidas, el mar bajo cero y los veinticinco minutos perdidos en la llegada del primer barco que acudió en su auxilio, remataron la tragedia.

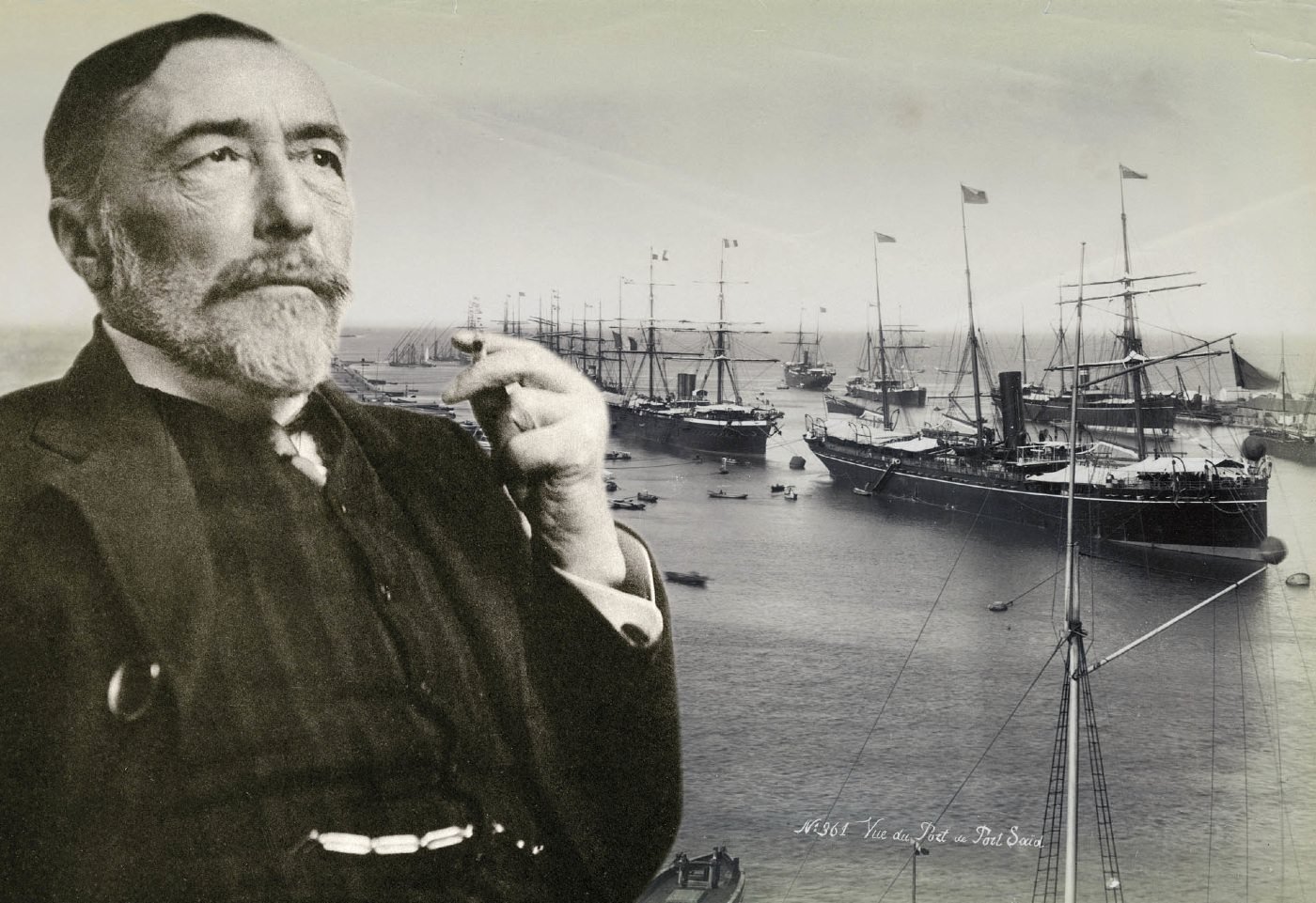

Cuatro semanas más tarde, en un artículo memorable publicado en The English Rewiew, Joseph Conrad confrontaba el final del Titanic con el hundimiento, reciente en aquellas fechas, del Douro: un barco más pequeño pero con proporción similar de pasajeros. El Titanic se había hundido despacio, entre el desconcierto y la incompetencia de capitán y tripulantes; mientras que en el Douro, que se fue a pique en pocos minutos, la dotación completa de capitán a mayordomo, menos el oficial al mando de los botes salvavidas y dos marineros para gobernar cada uno, se hundió con el barco, sin rechistar, después de poner a salvo a todo el pasaje. Pero es que el Douro, concluía Conrad, era un barco de verdad, tripulado por marinos profesionales y bien mandados que no perdieron la humanidad ni la sangre fría. No un monstruoso hotel flotante lanzado a veintiún nudos de velocidad por un mar con icebergs, atendido por seis centenares de pobres diablos entre mozos, doncellas, músicos, animadores, cocineros y camareros.

Escrito hace un siglo, el comentario conradiano podría aplicarse casi de modo literal al desastre del crucero Costa Concordia (4.229 personas a bordo, entre ellas 117 españoles), al que un error de navegación, sumado a la incompetencia y la cobardía de su capitán, Francesco Schettino, llevaron al desastre en la costa italiana, la noche del 13 de enero de 2012 con la pérdida de 32 vidas. Pese al tiempo y los avances técnicos que median entre uno y otro barco, muchas son las lecciones no aprendidas, las arrogancias culpables y las incompetencias manifiestas evidentes para cualquier marino, aunque no siempre para los armadores e ingenieros navales: desmesura en los grandes cruceros, escasa preparación de tripulaciones, fe ciega y suicida en la tecnología, o competencia profesional de los capitanes y oficiales al mando. En este último aspecto, ciertos detalles en el comportamiento del capitán del Costa Concordia, Franceso Schettino, me llaman la atención. Y quizá merezcan considerarse más de lo que en su momento permitió el ruido mediático en torno al incidente.

Todo capitán de barco tiene dos deberes inexcusables: gobernar su nave con seguridad y destreza, y, en caso de incidente o naufragio, procurar el salvamento de pasaje, tripulación, carga y, a ser posible, del barco mismo. Ésa es la razón de que, en otros tiempos, un capitán pundonoroso se hundiese a veces con el barco, pues su presencia a bordo era garantía de que todo se había procurado hasta el último instante. Y así, a un capitán capaz de gobernar bien un barco y asegurar en caso de incidente o tragedia la mayor parte posible de vidas y bienes, se le considera, hoy como ayer, un marino competente.

En la varada del Costa Concordia, en mi opinión, el concepto de incompetencia se ha manejado con cierta ligereza. No creo que el capitán Schettino fuese un incompetente.Treinta años de experiencia y una óptima calificación profesional lo llevaron al puente del crucero. Hacía una ruta conocida, y la maniobra de acercarse a tierra es común en esa clase de viajes. Además, una vez producida la vía de agua casi en la aleta de babor (lo que significaría que ya estaba el barco metiendo a estribor para evitar el peligro), la maniobra de largar anclas para que, pese a estar las máquinas anegadas y fuera de servicio, el barco bornease 180º con su propia arrancada para acercar el costado a tierra y no hundirse en aguas profundas, sería, de confirmarse, impecablemente marinera y propia de buenos reflejos. El exceso de confianza, la distracción momentánea, la falta de cálculo, la mirada superficial a los instrumentos, el pulsar dos veces una tecla en lugar de hacerlo tres, pudieron bastar, a la velocidad de 16 nudos, en tan poca sonda y con la inercia de una mole de diecisiete pisos y 114.500 toneladas, para que entre la advertencia del error y el desastre transcurriesen pocos segundos. Dudo que ningún marino veterano pueda afirmar que jamás cometió un error de navegación o maniobra; aunque no tuviera consecuencias, o éstas no sean las mismas en aguas libres de peligros que en un paso estrecho, en la noche, la niebla o el mal tiempo, con una piedra o una restinga cerca; o, como en el caso del Costa Concordia, a sólo un cable de la costa.

En los casos mencionados, incluso aplicando al capitán de una nave todo el rigor legal que merezca su error, es posible comprender la tragedia del marino. Simpatizar con él pese a su desgracia. Pero lo que sitúa a cualquier capitán lejos de cualquier simpatía posible es su incompetencia o cobardía a la hora de afrontar las consecuencias del error o la mala suerte. Una desgracia puede ser azar, pero no encararla con dignidad es vileza. Si un capitán está para algo, es sobre todo para cuando las cosas van mal a bordo. Ahí un marino es, o no es. Y Francesco Schettino, noqueado por una responsabilidad que le venía grande, demostró que no lo era. Escapar a su deber y su conciencia (esos demoledores balbuceos telefónicos negándose a volver a bordo), fue una cobardía inexcusable, que en tiempos menos políticamente correctos, frente a un tribunal naval de los de antes, lo habría llevado derecho a la soga de una horca.

Tengo una impresión personal sobre eso. Con el auge de las comunicaciones fáciles vía Internet y telefonía móvil, la responsabilidad de un marino se diluye en aspectos ajenos al mar y sus problemas inmediatos. En el caso del Costa Concordia, me parece evidente. El oficial que fue a comprobar cuánta agua entraba en la sala de máquinas informó repetidas veces al puente, y no obtuvo respuesta porque el capitán estaba ocupado con el teléfono. De hecho, buena parte de los cuarenta y cinco minutos transcurridos entre el momento de la varada (21,58), las mentiras a la autoridad marítima de Livorno (22,10) y la confesión final de que había una vía de agua (22,43), así como el cuarto de hora siguiente, hasta que sonaron las siete pitadas cortas y una larga para abandonar el buque (22,58) después de que tripulantes y pasajeros llevaran diez minutos haciéndolo por su cuenta, Schettino los pasó hablando por teléfono, no con las autoridades ni los medios de socorro, sino con el director marítimo de la empresa Costa Crociere. Dicho de otra forma: en vez de ocuparse del salvamento de pasajeros y tripulantes, el capitán del Costa Concordia estuvo con el móvil pegado a la oreja, esperando órdenes de su empresa.

Mi conclusión es que el capitán Schettino no ejercía el mando de su barco aquella noche. Cuando llamó a su armador dejó de ser un capitán y se convirtió en un pobre hombre que pedía instrucciones. Y es que las modernas comunicaciones hacen ya imposible la iniciativa de quienes están sobre el terreno, incluso en asuntos de urgencia. Ni siquiera un militar que tenga en el punto de mira a un talibán que le dispara, o a un pirata somalí con rehenes, se atreverá a apretar el gatillo hasta que no reciba el visto bueno de un ministro de Defensa que está en un despacho a miles de kilómetros. El capitán Schettino era patéticamente consciente aquella noche de que el tiempo de los marinos que tomaban decisiones graves y asumían la responsabilidad se extinguió hace mucho, y de que las cuatro mil doscientas vidas a bordo no dependían de él sino de innumerables cautelas empresariales: cuidado con no alarmar al pasaje, a ver qué dices y cómo lo dices, ojo con la reacción de las aseguradoras, con el departamento de relaciones públicas, con el director Fulano o el consejero Mengano, ilocalizables esta noche. Mientras tanto seguía entrando agua, el barco se inclinaba sobre la banda de estribor, y lo que en hombres de otro temple habría sido un “váyanse al diablo, voy a ocuparme de mi barco”, en el caso del capitán sumiso, propio de estos tiempos hipercomunicados y protocolarizados, no fue sino indecisión y vileza. Además de porque era un cobarde (hay cobardes que se comportan como es debido), Stecchino abandonó su barco porque ya no era suyo. Porque, en realidad, no lo había sido nunca.

Sé que puede hacerse una objeción comparativa a esta hipótesis, y que precisamente es de índole histórica: el capitán del Titanic también se comportó con extrema incompetencia en el abandono de la nave, y su pasividad tuvo relación directa con la muerte de millar y medio de pasajeros; sin embargo, Edward Smith no tenía teléfono móvil. Y es cierto. En 1912 sólo había telegrafía de punto-raya en los barcos. Eso permitiría suponer que, en ese caso, las decisiones erróneas sí fueron suyas. Quizá lo fueran, desde luego; nada es simple en el mar ni en la tierra. Pero no por falta de comunicación directa con sus armadores de la White Star. La noche del iceberg y la tragedia, a bordo del Titanic viajaba el presidente de la compañía naviera. Que estuvo en el puente y sobrevivió ocupando un lugar libre en los botes. Casualmente.

—————————

Este texto fue publicado en el diario El País en enero de 2012, una semana después de la tragedia del Costa Concordia. El capitán Schettino se encuentra actualmente en prisión, cumpliendo condena de 16 años de cárcel por homicidio involuntario, naufragio y abandono de sus responsabilidades a bordo.

-

Alejandro Zambra: “En la literatura, el único método infalible es el ensayo y el error”

/abril 01, 2025/“En la escritura el método infalible es el ensayo y error. Si uno se empantana mucho en un método va mal. Quizá está la virtud del hábito, para no sentirse estancado, pero cada libro responde a un procedimiento distinto, y solo se ve en retrospectiva“, señaló Zambra (Santiago, Chile, 1975) en un encuentro con lectores en Santiago de Compostela. Lo que en un principio debían ser preguntas y respuestas terminó por convertirse en una charla a modo reflexivo, en la que Zambra expresó sus inquietudes literarias y creativas desde que publicó en 2006 Bonsái hasta su último libro, Literatura infantil….

-

Guillermo Saccomanno: «Nadie es inocente»

/abril 01, 2025/Guillermo Saccomanno declina hablar de Milei. No lo hace por carecer de una opinión, sino porque evita mencionar malas palabras, las de mayor bajeza. Prefiere hablar de literatura, de cómo se construyen los territorios propios de la novela y que intentar huir del pensamiento adocenado, trillado por la repetición de lugares comunes.

-

Neutralidades que matan, por el conde de Romanones

/abril 01, 2025/Este artículo apareció firmado con una X. Tal era el ambiente convulso que reinaba en España solo un mes después de que estallara la Primera Guerra Mundial. El director del diario publicó una nota aclarando que no había sido escrito por ninguno de sus redactores, quienes en absoluto compartían su contenido. El artículo levantó tanta polvareda que pronto fue identificado el conde como su autor. El momento actual de Europa otorga una gran actualidad al texto del editor y político del Partido Liberal. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. *** La contestación fue precisa y terminante, y con ella y con la declaración…

-

A ninguna parte

/abril 01, 2025/De la necesidad El griego que inventó Toledo Cuando llegó a Toledo, Doménikos Theotokópoulos era un hombre maduro y quizá no confiaba mucho en que la vida le brindara oportunidades muy distintas de las que habían quedado a sus espaldas. Había adquirido algo de fama en su tierra natal mientras se entregaba en Creta a la pintura de iconos de posbizantinos y venía de pasar diez años en Italia, estudiando primero en Venecia los estilos de Tiziano y Tintoretto y más tarde el de Miguel Ángel en Roma. Al pisar por vez primera la plaza de Zocodover contaba treinta y…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: