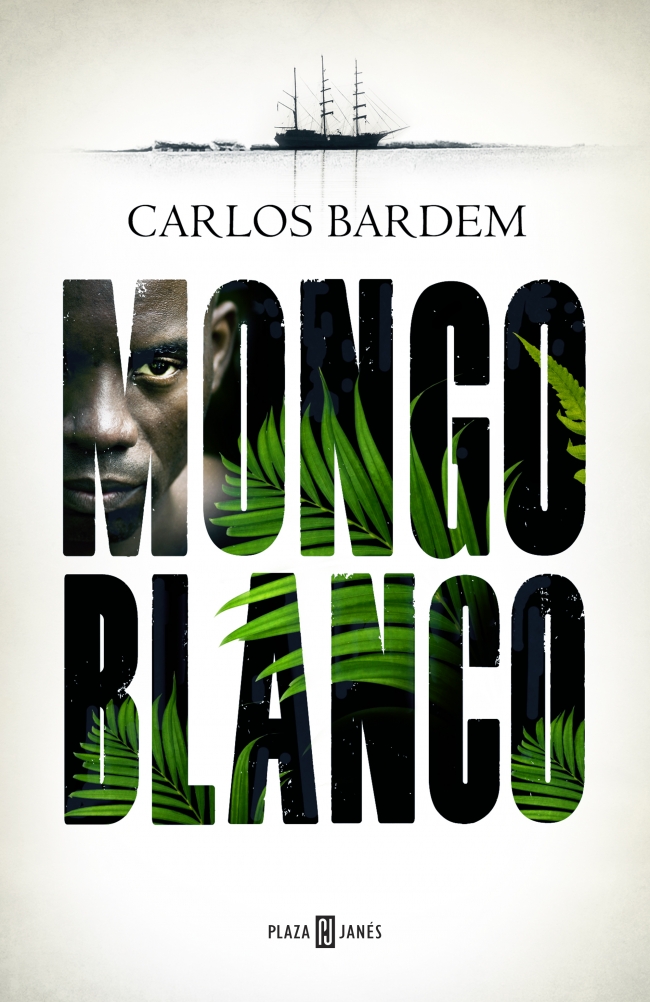

Carlos Bardem (Madrid, 1963) es, amén de actor y guionista, un escritor obsesionado con la locura y con la memoria. También es un autor muy sensitivo, un generador de escenas crudísimas, sin azúcares añadidos, que corroen y se adhieren como voraces lampreas a la imaginación del lector. Buena prueba de todo esto es su última obra, Mongo Blanco (Plaza y Janés, 2019), en la que aborda, novelándola, la vida del negrero malagueño Pedro Blanco Fernández de Trava, “el Pablo Escobar de la trata de esclavos”.

Con su Pedro Blanco, Bardem ha querido crear un demonio con pedigrí, un malvado sin destilar, demente con matices, listo y culto. Lo enfrenta a un médico noble, ingenuo, socialista utópico. Y, supurando datos, nombres, lugares y hechos —de los cinco años que ha tardado en escribir la novela, la mitad se los ha pasado documentándose—, ofrece una postal ultrarrealista de un ecosistema cruel, rentable y, según el escritor, no extinto: la esclavitud no es una especie desaparecida, sino evolucionada.

Zenda conversa, pues, con Carlos Bardem a propósito de su última criatura literaria:

—Señor Bardem, ¿qué es lo que más miedo le da en la vida?

—(Piensa) Creo que comparto algo que le pasa al protagonista de Mongo Blanco. Le tengo pánico cerval a la miseria. A la miseria física y a la miseria emocional. A no ser, a no ser nada, a verme atrapado. Comparto con mi personaje esa necesidad de ir hacia adelante siempre, de no detenerme. Tengo miedo a detenerme, a pararme. Y tengo miedo a otra cosa que apunta la novela: tengo miedo a la locura. La he intuido, la he sentido a veces. Muy cercana. He girado la cabeza y la he visto. Incluso en algún momento he puesto un pie dentro, pero me he salido. Entonces, tengo mucho miedo a la locura, que creo que es una forma de muerte en vida.

—El protagonista de Mongo Blanco, el negrero Pedro Blanco Fernández de Trava, dice que el amor “es la forma suprema del miedo”: “Miedo a que algo le pase al ser amado, miedo a perderlo o que te deje”. ¿Su Pedro Blanco es, ante todo, un hombre asustado?

—Evidentemente. Creo que en la génesis de cualquier monstruo… (Piensa) Yo no creo que las personas, quitando patologías ya muy evidentes, psiquiátricas… No creo en el ser humano malvado. Creo que nos hacemos malvados o nos convertimos en monstruos. Las circunstancias, la educación o el entorno te convierten en monstruo. Y cuando reduces eso a un común denominador, lo que aparece siempre es el miedo. Yo, en alguna época de mi vida, he sufrido la violencia y en otras, digamos que he llegado a ejercerla, y siempre he tenido claro que la violencia nace del miedo. Una respuesta violenta a algo o alguien es algo cobarde, nace del terror, del pánico. A que te humillen, a que te hieran, a que te duela. Y reaccionas violentamente.

—Cuando es desmedido, ¿qué es más peligroso: el miedo o la codicia?

—Yo diría que la codicia es una consecuencia del miedo. Pedro Blanco se embarca en una de las atrocidades más grandes de la historia de la Humanidad, que es la trata de negros, concretamente la trata de esclavos africanos cuando se convierte en ilegal para el resto del planeta, y deja unas rentabilidades equiparables, a lo mejor, a las que podría tener ahora el gran negocio de la cocaína. Se embarca por codicia, pero, en el fondo, esa codicia es el vector opuesto al de la miseria. Él tiene miedo a la miseria. Pedro Blanco, así lo retrato yo en la novela, es un niño feliz. En esa patria que es la infancia, como decía el autor, Pedro Blanco se recuerda feliz y recuerda cómo pierde esa felicidad, y lo asocia a un momento de miseria, de desvalimiento. Él decide que mejor los otros que él, ¿no? Decide que serán otros los que pasen miedo y los que sufran miseria y cadenas para que él no vuelva a conocer eso.

—Su Blanco también es un hombre sin fe no ya en Dios, sino en la Humanidad.

—Sí, por supuesto. El Pedro Blanco que retrato aquí está basado, obviamente, en el personaje histórico, pero yo le he dotado de un cinismo y de cierto bagaje filosófico. Creo que en una novela que está estructurada como una conversación entre dos seres humanos con visiones antagónicas, Pedro Blanco sí representa el cinismo, el descreimiento, el que sabe, porque creo que lo hace mucho más interesante. Si tú le absuelves con la ignorancia o con la inconsciencia, no llega a ser un monstruo perfecto. Y el Pedro Blanco de mi novela es un monstruo perfecto, es un monstruo hermoso, es un demonio maravilloso, pero porque él tiene en todo momento consciencia de la atrocidad que está cometiendo y no le importa. Pone en la balanza sus miedos y sus ambiciones y toma decisiones al respecto. Y luego enlaza con otras cosas que tienen más que ver con un trasfondo histórico. El racismo moderno que conocemos nosotros es un invento intelectual, curiosamente, francés de mediados del siglo XIX. Los negreros no eran intrínsecamente racistas. Ellos tenían conciencia de que esclavizaban seres humanos. En este caso, una coyuntura histórica hizo que esos seres humanos, en su mayoría, fueran africanos, negros. Pero también se esclavizaron chinos cantoneses en la zona de Yucatán, como se esclavizaban no mucho antes, por deudas, españoles en España. El estado de esclavitud —que se define como la ausencia absoluta de derechos, eso es un esclavo, alguien que no tiene ningún derecho— no iba asociado en principio a un color. Eso es una construcción intelectual posterior al hecho de la esclavitud para justificarla, para cosificar al objeto de ese comercio. Si tú consigues despojar de rasgos humanos al que vendes, primero proteges tu propia cordura. Y en esto hay un paralelismo claro con los procesos de cosificación de los prisioneros en los campos de exterminio nazis que hacían los guardias de las SS: si tú cosificas al negro o a la negra, proteges tu cordura y te ayudas a relativizar lo que estás haciendo.

—“Las cucarachas deben morir”, decían en Ruanda. Cuando se convierte a una persona en el más miserable de los animales…

—Efectivamente. Más que “animalizar”, me quedo con la palabra “cosificar”. Hay gente que tiene mucha empatía por los animales. En la novela cuento, y esto es una información que saco de una monografía que me facilita el profesor Jesús Guanche, de la Universidad de La Habana, que el Diario de Avisos de La Habana, que era el periódico más importante de la época, tenía varias secciones y una muy curiosa era una sección de trueque, donde la gente podía anunciar “cambio una cocinera uluf, dócil, con buena salud, por un juego de sillas, una mesa y una alacena”. Hay que entender cómo era la estructura mental de la gente que vivía inmersa en el sistema esclavista, tanto esclavos como dueños de esclavos, para llegar a pensar que esto era una cosa normal y de sentido común.

—¿Hasta qué punto el protagonista de su novela es un personaje shakespeariano?

—Podría ser un rey Lear. Hay un tema que está presente en casi todo lo que yo he escrito, y esta es mi cuarta novela, y hay otro que si no está en todas, está en casi todas, que son la memoria y la locura. Uno de los temas principales de esta novela es la memoria, cómo la construimos, cómo novelamos a posteriori nuestro pasado para ser muy indulgentes con nosotros. Pedro Blanco es un loco, pero no es un loco estúpido: tiene raptos de tremenda lucidez y decide que, rodeado de esos otros locos babosos en el dormitorio de este asilo en el que está confinado en Barcelona, él necesita la charla, la compañía, la hermosura, la belleza humana del doctor Castells, y que la mejor manera de tenerla es contándole sus recuerdos. Recuerdos que él está fabricando a posteriori también. Siempre encuentra una razón para justificar lo que ha hecho, que es algo que hacemos todos los seres humanos. Incluso el peor de los monstruos tiene sus razones para hacer lo que hace. Entonces, Pedro Blanco es un loco pero también es Sherezade, alguien que no para de contar historias a un doctor que ha quemado sus ojos en los libros y que se admira.

—Ha hablado de locura y memoria; yo añado que hay fogonazos oníricos, surrealistas, muy latinos. Por ejemplo: el tema de las mariposas.

—Eso es realismo mágico directamente. Ese momento en el cual un ser humano se descompone en una turbonada de mariposas azules es un homenaje al realismo mágico. Él está soñando eso. En la novela no hay muchos más momentos de estos, es una novela, por contra, muy realista, muy descarnada, muy naturalista, que no ahorra en detalles sobre lo que era la realidad atroz y feroz de los esclavos y de quienes comerciaban con ellos. Pero ahí sí me permití eso, y es también un homenaje a mis lecturas de Márquez, de Carpentier, Cortázar y todos estos autores del boom latinoamericano. También es un homenaje a la riqueza de una novela que precede en décadas a esta y que tiene como protagonista también a Pedro Blanco, que es la de Lino Novas Calvo, un gallego emigrado a Cuba, que escribió una novela que se llama El negrero, maravillosa novela, sobre este mismo personaje, y que es de una riqueza léxica y que sin entrar directamente en el realismo mágico, sí comparte una pasión por lo onírico y por caminar por pasajes en los que no sabes si estás en la realidad o en la fantasía. Y es una novela que yo tuve muy presente para, justamente, apartarme de ella y llevar a mi Pedro Blanco por un camino absolutamente distinto.

—El relato se desarrolla a través de un diálogo entre Pedro Blanco y su médico, Alberto Castells. El primero es un pesimista empírico; el segundo, un idealista que simpatiza con el socialismo o, al menos, con el socialismo utópico.

—Sí, es un humanista.

—¿Qué pretendía mostrar combinando a dos personajes tan antagónicos?

—Primero nace de una necesidad narrativa: necesito encontrar una estructura que me permita explicar al lector de 2019 todos los detalles de la trata de esclavos. Entonces, la manera que se me ocurrió es que este viejo negrero se vea impelido, forzado o, incluso, lo haga por gusto, a contar con pelos y señales cómo fue su vida como negrero. Castells, en realidad, representa al lector. Castells le hace al negrero las preguntas que tú y yo le haríamos en caso de tener la oportunidad de hablar con un negrero, un mongo del siglo XIX: por qué lo hacías, qué sentías, cómo lo hacías. Es una clásica estructura de diálogo entre dos personajes, del cual nos salimos por digresiones, recuerdos y soliloquios del protagonista, que a veces contradicen directamente lo que le está contando al médico, y ahí vemos que está mintiendo, él elige lo que cuenta y lo que se calla. Ahí vemos ese rasgo de Sherezade: él elige lo que cuenta, él fabula su memoria. Pero este diálogo entre ambos también me permite irme a una cosa que tiene algo que ver con la mayéutica socrática, con el llegar a conclusiones a través de preguntas que se contestan con otras preguntas. Yo escribo para comprender. Entonces, uno de los motores que me llevan a escribir esta novela es entender esta atrocidad, cómo era. Esta novela creo que plantea una originalidad: en las últimas décadas, se narra el sufrimiento desde el esclavo, pero yo no recuerdo tantas cosas que estén hechas desde el negrero. Cuál era la cosmogonía, cómo eran los idearios de esta gente. Tratar de entender esto, que, en el fondo, es tratar de entender la maldad, que es otra de mis obsesiones como autor, es lo que me lleva a escribir esta novela también. Ponerme en la cabeza, en los zapatos de uno de los mayores negreros del siglo XIX, entender sus razones, y hacer de este monstruo un personaje con el que tú puedas empatizar: son 620 páginas de novela. Si el tipo es objetivamente detestable —se me ocurre Popeye de Santuario, de Faulkner, que es monolíticamente detestable y malvado salvo, quizás, al final— es muy difícil mantener la atención del lector sobre alguien que es monocromo. Yo, desde luego, no tengo el genio de Faulkner, así que no conseguiría hacerlo. Pero sí me planteaba ese reto: voy a construir un negrero, le voy a dotar de inteligencia y cinismo, le voy a hacer lo suficientemente hábil para jugar con las palabras y los recuerdos, y a ver en qué momento los lectores sacuden la cabeza y dicen: “Demonio, me está llevando a su lado”.

—La inteligencia, el progreso, los avances científicos… que no están libres de pecado, que también hacen las mejores migas con el Mal.

—Claro. Yo soy de los que piensan que la ciencia no es ni buena ni mala per se. Depende del uso que tú le des. Hay un personaje que aparece en la novela y que es para mí el paradigma de esto, que es Mr. Reeves, el criador de mulatas y mulatos hermosos en Brasil, en Recife. Es un señor que muchísimo antes de los estudios genéticos de Mendel, o no, por la misma época, se dedica a cruzar gente de ojos claros, marineros blancos de ojos verdes y azules, y tez clara y pelos rubios, con negras, y a especializarse en una trata de esclavos que, en vez de enfocarse hacia el volumen y la cantidad, se vuelca hacia el lujo. Él crea maravillosos objetos sexuales. Bueno, es un genetista a su manera. Hibrida razas. Hay un hilo, para mí, muy claro, entre los experimentos de Mr. Reeves y lo que hacía el doctor Mengele en Auschwitz, ¿no? Es otro de los temas de esta novela que a mí me obsesiona mucho, que tiene mucho que ver con la banalidad del mal, que también explicó Hannah Arendt. O sea, tú no puedes mantener una atrocidad como fue el esclavismo, que duró cinco siglos casi, y que afectó a millones de personas, sin la participación de millones de personas supuestamente normales, de asentadores de libros, de inversionistas, no grandes inversionistas: pequeños inversionistas… Ninguna atrocidad que afecte a mucha gente se puede ejecutar sin la colaboración de mucha gente, y es imposible que toda esa gente sea monstruosa.

—Quien calla o quien se hace el sordo ante la barbarie, ¿la encubre de un modo implícito? ¿Se convierte en cómplice del crimen?

—Bueno, lo más sencillo sería decir que sí y culpabilizar sin matices. Yo creo que es más exacto tratar de entender, de la mano de esa vieja máxima que dice “el sentido común es siempre la ideología de la clase dominante en cada momento”. En este momento de la Historia, era de sentido común tener esclavos o participar en expediciones esclavistas o financiarlas buscando rentabilidad. Hay una cosa que es muy curiosa. Todas estas expediciones de negreros se financiaban mediante suscripción y, por supuesto, había grandes fortunas, grandes negreros, que financiaban un viaje por negros al Golfo de Guinea, pero luego había muchas expediciones también que se financiaban con suscripciones de pequeños comerciantes, agricultores, granjeros, que tenían un dinerito ahorrado y pensaban: “Si lo meto en la expedición, sale esto bien y me traen dos negros, pues vendo uno, recupero y gano, y todavía me quedo un negro para que trabaje para mí”. La esclavitud en este periodo no es sólo la economía de plantación: es también el señor que tiene una pequeña tienda de barrotes y compra un negro para que trabaje por él, o la costurera a la que le van bien los encargos y compra una negra para que cosa con ella. Era de sentido común ser esclavista y, por tanto, todo el mundo vivía cómodamente en esta situación, menos aquellos a los que le abrían la espalda a latigazos, claro.

—Mongo Blanco está cargada de datos, nombres, tipos de navíos, sucesos… ¿Cuánto tiempo le ha llevado la labor de documentación?

—Vengo diciendo que cinco años. No sé si exactamente cinco años, pero yo diría que la mitad de ese tiempo fue documentación, acopio de notas y de lecturas. No ha sido una documentación que requiriera visitar grandes archivos ni nada. Todo lo que está en esta novela está publicado, hay bibliografía al respecto. Sí que fue una época de mucha lectura, de buscar referencias cruzadas, de empezar a desbrozar cosas. Y luego, intentar ordenar eso de manera que sea ameno: esto no es un libro de historia, es una novela. Yo lo que pretendía es que el lector tenga un fresco detallado de todo lo que suponía la trata, desde la captura de alguien en un río del interior de África hasta su muerte en una plantación de azúcar en Cuba.

—Hábleme de dos tipos brutales: John Ormond y el Mongo Cha-Chá.

—Bueno, el libro se llama Mongo Blanco porque los mongos eran los grandes reyes, en la jerga del esclavismo, de la trata. Los grandes tratantes. Controlaban grandes áreas, normalmente unidas a un gran estuario de un río. Hubo dos grandes mongos anteriores a Pedro Blanco, que fueron John Ormond, mulato de un marino inglés y una africana, criado en Inglaterra. Nunca se adaptó allí, volvió a la tribu de su madre, allí lo aceptaron casi como a un príncipe, hizo alianzas con tribus y se convirtió en el primer mongo; el segundo, casi coetáneo, es Cha-Chá de Souza, que es el mulato de un brasileño y una africana. Con esos dos mongos, el joven Pedro Blanco tuvo contacto; con Cha-Chá de Souza, mucho. Trabajó para él, directamente. De ellos aprendió las mañas de la trata. Lo que tiene Pedro Blanco es que era un hombre tremendamente, y hablo ahora del personaje histórico, bueno en lo que hacía. Era brillante. El problema era que lo que hacía era una atrocidad. Era un hombre que revolucionó la trata de esclavos. Vengo utilizando un símil que no es muy riguroso pero sí ilustrativo: yo diría que Pedro Blanco es el Pablo Escobar de la trata de esclavos. Hasta él, la trata era de una manera; a partir de él, la trata se centuplica, se dispara exponencialmente. Introduce nuevas técnicas de navegación, de comunicación… Es el inventor, digamos, del cash & carry, del “paga y llévatelo”. El gran problema que tenían los otros mongos, y por el cual él los acaba desplazando, por no hablar de los pequeños factores, es que el flujo de esclavos del interior de África a las factorías de la costa era intermitente y dependía mucho de la estacionalidad. Los esclavos se producían en las guerras entre tribus. Las guerras se hacían en la estación seca. Cuando empezaban las lluvias, medio año de lluvias, se detenían las guerras y cesaba el flujo de esclavos. Eso suponía que había muchos barcos que tardaban semanas o incluso meses en llenar las bodegas, y tenían que estar anclados en la costa de África Occidental, que no tiene muy buenos refugios. Es una costa longilínea, abierta, de pocos caladeros. Las tripulaciones cogían enfermedades tropicales, se amotinaban, y cuando el West African Squadron empieza a perseguir la trata, corrían además el peligro de que los ingleses los apresaran. Entonces, Pedro Blanco, que ha aprendido sus mañas del Mongo Ormond y del Mongo Cha-Chá, el tipo dice: “Lo que hay que hacer es ahondar en la política de alianzas de los otros mongos, que lo que hacían era tener harenes con mil hijas de reyes y caciques de la zona, establecer alianzas con todos, y llevar esto a la última consecuencia: voy a tener ese mismo harén, pero voy a provocar un estado de guerra permanente. Da igual la estación que sea. Voy a convencer a todas estas tribus, a las que voy a armar por igual con la santa trinidad, que era ron, pólvora y mosquetes. A todos los voy a apoyar y cuando uno flaquee, le ayudaré en contra de los otros sin que los otros lo sepan”. Entonces, él consigue mantener toda una zona que ahora vendría a ser Sierra Leona y parte de Liberia en guerra permanente. Convence a sus habitantes de que no hay nada más rentable que esclavizar a sus vecinos y vendérselos a él en la costa. Con lo cual, aparte de aumentar el flujo de esclavos, consigue erradicar cualquier otra actividad económica. Las tribus abandonan la agricultura y la ganadería y sólo se dedican a guerrear entre ellas, esclavizarse y venderse. Luego, Pedro, que era precursor en muchas cosas, todas terribles, decide que ya que tiene un flujo permanente de negros, lo que le hacen falta son grandes corrales, protocampos de concentración. Tiene corrales donde nunca hay menos de 3.000-5.000 negros estabulados. Al mismo tiempo, introduce, hijo de su época, códigos de señales que él pacta con sus socios en La Habana y que traen los capitanes y que sirven, básicamente, para avisar de cuándo no hay cruceros ingleses cerca o a la vista. Entonces, los barcos se acercaban a la costa, cargaban la bodega en una noche y salían de vuelta para las Antillas. Con lo cual, lo que antes era una cosa arriesgada e intermitente, se convierte en un flujo permanente de esclavos hacia las Antillas, hacia los cañaverales de Cuba y Puerto Rico o hacia la caña brasileña.

—Uno de sus personajes, un accionista de La Habana, dice: “Cuando los obreros y jornaleros sustituyan a los esclavos, seguiremos poseyendo su fuerza de trabajo”. Leyendo esto, me acordé de Lavoisier: la materia no se crea ni se destruye, sólo se transforma.

—Efectivamente. El esclavismo no se crea ni se destruye: sólo se transforma. Sigue habiendo esclavismo hoy en día: mutan las formas, pero el concepto permanece. Esta es una cuestión que yo discutí con el profesor Guanche, y los dos llegamos a este acuerdo. Es una teoría, pero yo creo en ella. La esclavitud siempre ha existido, desde la Antigüedad clásica. Todas las culturas han practicado la esclavitud. Es un rasgo cultural predominante en todas las culturas africanas tradicionales. El problema es cuando esa tradición cultural entra en contacto con el capitalismo global, cuando las revoluciones industriales necesitan de la mano de obra esclava en las grandes plantaciones para abastecerse de azúcar, no sólo para endulzar el café, sino para hacer los alcoholes; cuando necesitan algodón para los telares de Manchester, Birmingham, Boston o Badalona. Es como el choque de la gasolina y el fuego. Lo que era un, digamos, equilibrio estable, tradicional, de siglos, de tribus que practicaban un esclavismo sostenible, digamos, se convierte en un boom y en la saca de millones de seres humanos camino a esas plantaciones. También siempre existieron los abolicionistas, gente bienintencionada que criticaba la esclavitud desde la Antigua Grecia. Pero ¿cuándo los abolicionistas se imponen? ¿Cuándo se persigue la esclavitud? ¿Cuándo los británicos, que fueron grandes esclavistas, se ponen a la cabeza de la persecución de la esclavitud por el resto de las naciones? Cuando se convierte en ineficiente económicamente. Cuando tenías esclavos, eras dueño de su fuerza de trabajo, pero también eras dueño de su miseria. Curiosamente, el reglamento de esclavos que promulga el capitán Jerónimo Valdés en 1842 para la isla de Cuba, y cuyos artículos encabezan todos los capítulos de la novela, lo que fija son las obligaciones de los dueños con los esclavos. Algunas muy peregrinas, pero otras son que tienen que tener dos juegos de ropa al año, que tienen que tener un techo, que tienen que tener determinada dieta… Mal que bien, estabas obligado a mantener un esclavo. Seguramente, en unas condiciones terribles, pero eso es un gasto. En el momento en que las grandes revoluciones industriales triunfan y, con ellas, la fabricación de manufacturas, resulta que un esclavo no es un cliente, no es un consumidor, no tiene con qué consumir. Curiosamente, es ahí cuando la esclavitud desaparece. La sustituyen por una clase nueva: el proletariado o el lumpenproletariado. Los amos siguen conservando la fuerza de trabajo pero ya no son dueños de la miseria. Tú te tienes que comprar la ginebra. Tú te tienes que buscar un techo. Y entramos en Oliver Twist.

—Volvamos al dúo Blanco-Castells. Le dice el paciente a su doctor: “Sois tan bondadoso, dedicado y erudito, pese a vuestra juventud, que os auguro el exilio o la muerte en este país”. La idea que Blanco tiene de España no es muy amable.

—Es la idea que muchos españoles tenemos de España desde 1808 en adelante. España tuvo un momento muy prometedor, del que se ha escrito muy poco y que fue maravilloso y que habría que reivindicar, que fue el de la España ilustrada, modernizadora, de las Asociaciones de Amigos del País, de Jovellanos. Eso fue cortado trágicamente con la Guerra de la Independencia y lo que yo creo es que hay un hilo conductor muy claro entre ese principio del siglo XIX y nuestra España. Yo creo que es en esa parte de inicios del siglo XIX cuando se crean las dos Españas, que existen y que no seré yo quien las niegue. Históricamente, la España progresista, la España luminosa, ha llevado siempre las de perder.

—¿Su idea de España es la de Pedro Blanco?

—No necesariamente, pero lo que es evidente es que yo soy el autor de la novela. Todo lo que saben esos personajes de la vida es lo mucho o poco que yo pueda saber de la vida. No coincido al 100% con él, está novelado, está creado, me gustaría sentirme mucho más cerca del humanismo de Castells, pero sí creo y reivindico un hilo histórico continuo, irrompible, que lo genera el cataclismo de la Guerra de la Independencia, que es un momento de gloria nacional que, como todos los momentos de gloria, está construido a posteriori. La gloria, normalmente, se compone de gente que se mea y se caga encima, y que llora y llama a su madre con las tripas fuera, y la Guerra de la Independencia también fue una guerra civil. Y la historia de España en el siglo XIX es una historia de guerras civiles, carlistadas, espadones y golpes de Estado. Y lo que sigue.

—Para finalizar: ¿la revolución es un yogur caducado?

—No sé. Creo que la Historia es dialéctica, pendular. Por algunos momentos parece la lucha entre la luz y la oscuridad, es algo que ya está en Babilonia y Mesopotamia. Creo que la Historia es un combate continuo entre dos pulsiones: una humanista, empática y progresista, y otra que se basa en explotar los miedos y fomentar los odios. Labor de cada uno es decidir de qué lado se pone.

—————————————

Autor: Carlos Bardem. Título: Mongo Blanco. Editorial: Plaza & Janés. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Ganadora y finalistas del concurso #recomiendaunlibro

/mayo 01, 2025/Adriana Ilona Moreno Marrero, que recomendó El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl, ha resultado ganadora —con un premio de 1.000 €—; y Laura Díaz Fernández, que propuso Babel, de Rebecca F. Kuang, y Mario Guerrero González, que señaló como su libro favorito Yo no sé de otras cosas, de Elisa Levi, han sido los dos finalistas—han obtenido 500 € cada uno—. El jurado ha estado formado por los escritores Espido Freire, Juan Gómez-Jurado, Fernando Bonete y Paula Izquierdo. A continuación reproducimos el vídeo ganador y los dos finalistas. *** GANADORA Participante: Adriana Ilona Moreno Marrero Libro recomendado: El…

-

El hijo y la herida

/mayo 01, 2025/Sobre Mortal y rosa, de Francisco Umbral 1.- La infancia ajena El otro día vi a mi hijo Blas —ocho años, castaño, rápido como la luz baja de la tarde— correr entre las tumbas del cementerio de Casas Bajas, mi pueblo. Corría como quien no sabe aún que corre entre ausencias. Jugaba. Jugaba como solo juegan los niños: sin metáfora, sin peso, sin herida. Para él, las cruces son postes. Los nichos, ventanas. Las lápidas, piedras lisas de un río sin muerte. Todo en él era presente. Todo en mí, recuerdo. Lo observé desde la orilla contraria y entendí —no…

-

Para Elisa

/mayo 01, 2025/DIARIO Sábado, 6 de mayo, 1995 Visita a unos grandes almacenes. Una compra y un beso casto. Un amor olvidado y renunciado. Una hora con Eva. The Doors: el deslumbramiento. Otra vez. Mortal y rosa en mi escritorio y en mi pluma, como todos a los que leo. Umbral deslumbrado en el cerebro hirviente de la noche que se intuye. Cena rápida. Salida con Gonzalo. Discoteca Oh. Fiesta en Oh. 6 horas de Oh. Seis horas de hastío. Diez minutos hablando con ella, contigo, ¿verdad que lo sabes? Contigo, mujer invisible, que confío eterna, mujer de los desiertos rizados del…

-

Doce libros de abril

/abril 30, 2025/Los libros del mes en Zenda A lo largo de los últimos 30 días, hemos recogido artículos de obras de todos los géneros. Un mes más, en Zenda elegimos doce libros para resumir lo que ha pasado en las librerías a lo largo de las últimas semanas. ****** La flecha negra, de Robert Louis Stevenson «Cuatro flechas negras mi cinto tenía, cuatro por las penas que he sufrido, cuatro para otros tantos hombres que mis opresores malvados han sido». Con estas lacónicas y misteriosas palabras amenaza la hermandad de la Flecha Negra a sus víctimas. Situada en los primeros compases de…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: