Una porción importante de las películas que conforman mi memoria cinematográfica más temprana las vi sobre el muro blanqueado con cal y cosido a desconchones del viejo trinquete de Gestalgar, el pueblo de mi madre, en el interior de la provincia de Valencia. Aquella modesta dotación deportiva se usaba —además de para juegos de pelota, como el entonces moderno frontenis o las ancestrales variedades valencianas de raspall o llarges— como lugar de ensayo de la banda de música, sala de baile al aire libre, escenario para los espectáculos de variedades durante las fiestas (o varietés, como se decía allí) y también como cine. No es difícil suponer cómo era un cine de verano rural a principios de los ochenta; para empezar, si uno se quería sentar había que llevarse la silla de casa —los niños lo hacíamos en el suelo— y se acudía con bocadillo para cenar y algún dulce para el resopón, porque la cosa podía llegar a durar casi tres horas. Se proyectaba primero un corto (de Chaplin, Buster Keaton, El Gordo y el Flaco o Harold Lloyd, normalmente) y después la película, la cual se exhibía en dos tramos con un intermedio de diez minutos, porque el operador siempre rebobinaba el primer rollo antes de guardarlo. Por supuesto, nunca había estrenos. Ni reestrenos. Ni reestrenos de los reestrenos. Para que se hagan una idea, fue allí donde este prisionero de Zenda vio las cintas más famosas de los hermanos Marx, rodadas entre 1930 y 1949. De la calidad de la imagen y del sonido, para qué hablar.

(Abro aquí un paréntesis para pedirles que no piensen que aquello era una especie de Cinema Paradiso donde se plantaban entrañables semillas que germinaran en un amor incondicional hacia el Séptimo Arte. En absoluto. Se trataba de un entretenimiento humilde para los viernes y sábados por la noche en un pueblo pequeño de un país, hay que admitirlo, que aún estaba subdesarrollado en aquella época, lo mires por donde lo mires. Cierro paréntesis)

Buena parte de las películas se repetían al verano siguiente. No obstante, imagino que, de vez en cuando, el pequeño empresario que llevaba el negocio conseguía cintas más modernas o, al menos, nunca exhibidas antes en el frontón. Y así es como una noche sofocante de agosto de 1984 se proyectó la historia de una adolescente que mataba a todos sus compañeros de instituto gracias a sus poderes telequinéticos. Y no gustó al respetable. No gustó nada. Ante una audiencia acostumbrada a los descacharrantes delirios de Groucho, Harpo y Chico, los westerns clásicos, las comedias de brocha gorda como las —para mí— infumables cintas de mamporros de Bud Spencer y Terence Hill o al éxito de todos los años que era Operación Dragón, de Bruce Lee, el experimento de exhibir una película de terror fue un rotundo fracaso. Recuerdo a madres cabreadísimas sacando a sus aterrorizados retoños del recinto y a chicas gritando como desesperadas. Mis amigos y yo, gallitos de pelea de once y doce años, aguantamos; como pudimos, pero aguantamos. O quizá no aguantamos tanto porque, más de tres décadas después, la cara ensangrentada de Sissy Spacek todavía me causa una inexplicable incomodidad que, supongo, es una reminiscencia de aquella noche estival en la que, acurrucado sobre el suelo de hormigón y pretendiendo que mis colegas no lo notaran, pasé un par de horas de delicioso terror. Tanto que, aquel otoño, saqué de la biblioteca la novela en la que se basaba la película: Carrie.

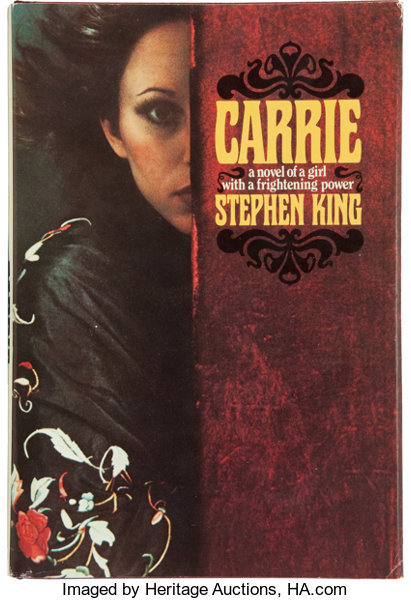

Portada de la primera edición de Carrie, aparecida en abril de 1974.

Este año se cumplen, precisamente, 45 años desde la publicación de Carrie. Su autor era un profesor de Lengua y Literatura Inglesa de 24 años que malvivía con su mujer y sus dos hijos pequeños en una caravana a las afueras de Hermon, un pueblo de 5.000 habitantes del estado norteamericano de Maine. Daba unas pocas clases en una academia cercana y se sacaba un dinero extra trabajando en una lavandería industrial. Aunque había colocado algún que otro relato en revistas baratas, no había conseguido que le publicaran ninguna de las cuatro novelas que ya había terminado y enviado, sin éxito, a docenas de editoriales. La última de ellas, Carrie, la había redactado sobre una mesa plegable de camping, en la máquina de escribir portátil de su mujer, Tabitha. Y además, lo hizo en noches a la intemperie con una manta en las piernas, mientras su esposa y sus hijos dormían en el remolque y él se privaba de sueño para armar aquella historia. Era Stephen King, en mi opinión uno de los escritores más importantes del siglo XX.

Antes de que solemnes académicos, pomposos articulistas y demás ejemplares solventes de la fauna de la alta cultura —y que mira por encima del hombro a todo lo popular— se rasguen las vestiduras y se mesen las barbas, debo añadir que “importante” no significa ni “bueno” ni “excelente”. La calidad literaria de la obra de King puede ser —como cualquier otra cosa— objeto de discusión y, personalmente, creo que la característica principal del autor de Maine es una regular irregularidad que abarca desde obras maestras como Misery o Cementerio de animales a verdaderos bodrios. De hecho, los críticos literarios más sesudos y grandilocuentes llevan casi medio siglo despedazando su trabajo sin conmiseración. Incluso él mismo es consciente de sus límites, pues suele reírse de sí mismo diciendo que su obra “es a la Literatura lo que la hamburguesa a la Gastronomía”. Aún así, no se puede negar que por el volumen de su producción, por su éxito y por su influencia (aunque pocos lo quieran reconocer), el adjetivo “importante” es perfectamente preciso para definirle. Ha escrito 62 novelas (siete de ellas publicadas bajo el seudónimo Richard Bachman, ya que llegó a hacerse la competencia a sí mismo), 200 relatos recogidos en una decena de colecciones y siete libros de no ficción. También ha hecho incursiones en el mundo del cómic (el magnífico American Vampire) y en guiones audiovisuales. Ha vendido más de 350 millones de ejemplares y no hay ningún otro escritor, vivo o muerto, que tenga tantas de sus obras adaptadas al cine y la televisión, salvo quizá Shakespeare, si bien la producción del bardo inglés entre tragedias y comedias supone la mitad de la del escritor norteamericano.

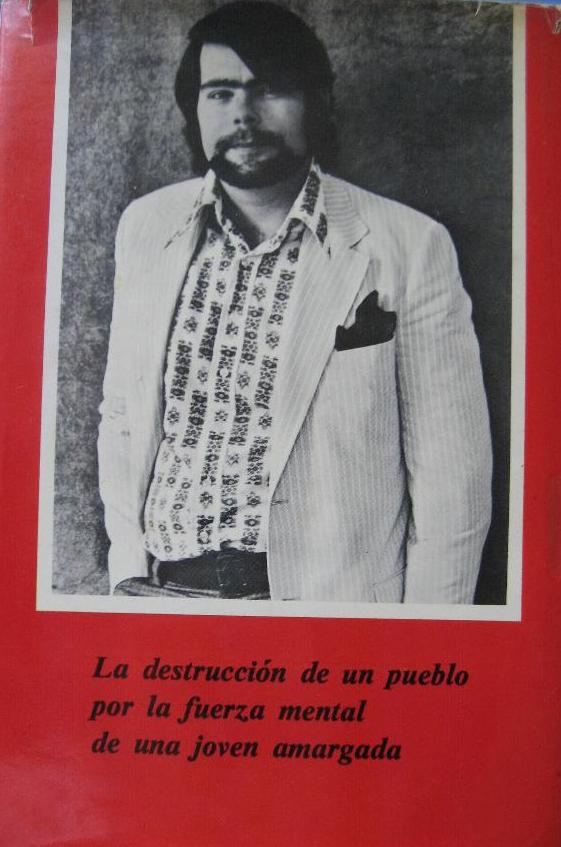

Contraportada de la primera edición en castellano, a cargo de la editorial Pomaire con una enternecedora sinopsis.

Y tan apabullante trayectoria empezó en Carrie. Como pasa con la mayor parte de sus obras, King inició la historia —a mediados de 1972— sin saber muy bien cómo la acabaría o si, incluso, la llegaría a terminar. En su libro Mientras escribo, el autor dice que siempre empieza sus ficciones con un pequeño esbozo; algunos párrafos o unas pocas páginas que son la semilla de una planta que crece sin planificación previa. Por eso cuenta por decenas sus proyectos inacabados o fallidos.

Carrie no fue distinta. King redactó tres folios de lo que iba a ser un relato corto para la revista Cavalier pero, descontento con el resultado, las tiró a la basura. Su mujer, Tabitha, rescató los papeles y le animó a que siguiera, lo que King hizo, según contó después, más por disciplina “y porque no tenía más ideas” que por convencimiento, ya que “en mi opinión estaba escribiendo la peor novela de la historia. ¿Quién querría leer un libro sobre una pobre chica con problemas menstruales?”. Al final consiguió terminar el manuscrito; se lo dedicó “a Taby (su esposa), que me metió en esto… y me ayudó a salir” y lo envió a la editorial Doubleday para esperar otra negativa. Y además, tenía otros problemas que resolver. De dinero, fundamentalmente.

A principios de 1973, la situación económica de la familia King había mejorado, pero seguía sin ser para lanzar cohetes. Al menos ya no vivían en una caravana, sino en una casa pequeña, pero cuyos gastos apenas podían cubrir con los sueldos de profesor de Stephen y de dependienta de una tienda de donuts de Tabitha. Y además tenían un hijo de tres años y un bebé de meses. La penuria era tal que se vieron obligados a vender el coche y cortar el teléfono. Por eso, uno de los editores de Doubleday, William Thompson, tuvo que recurrir a un telegrama para comunicarle que Carrie era “oficialmente un libro Doubleday – Avance de $2.500 – Felicidades, chico – El futuro está delante – Bill.”

El anticipo de 2.500 dólares no era gran cosa, incluso para la época. Pero para King (que cobraba 6.400 dólares al año) supuso poder comprarse un coche, un Ford Pinto de segunda mano. En mayo de 1973, Doubleday revendió los derechos de Carrie a otra editorial, New American Library, por 400.000 dólares, de los cuales la mitad fueron para King. Finalmente, el 4 de abril de 1974 llegó a las librerías la primera edición de Carrie, en tapa dura, de la que se vendieron 13.000 de los 30.000 ejemplares impresos, a seis dólares cada uno. Era evidente que aquello tenía pinta de fracaso pero, unos meses después, la edición en tapa blanda inició un camino ascendente hasta alcanzar el millón de ejemplares en ventas. La traducción al castellano se hizo aquel mismo año, a cargo de la editorial barcelonesa Pomaire. Y Stephen King no volvió a comprarse un coche de segunda mano ni a escribir en una mesa plegable.

Stephen King en 1972, en la cafetería de la Academia Hampden, donde daba clases de Lengua y Literatura mientras escribía Carrie.

Carrie cuenta la historia de Carrietta “Carrie” White, una adolescente cuya vida en el instituto es un infierno de acoso y vejaciones y, además, está sometida al maltrato psicológico de su madre, una fanática religiosa. Tras sufrir todo tipo de penalidades, la joven es coronada como reina del baile de graduación, sólo para sufrir una última y repugnante humillación en público que desata sus poderes telequinéticos para ejecutar una brutal venganza. La narración tiene un aire epistolar e incluye supuestas noticias, informes universitarios e incluso pintadas insultantes efectuadas en bancos públicos y en las paredes de los lavabos. Todo ello ayuda a armar la historia de la terrible destrucción y matanza de 440 personas ocurrida en el pueblo ficticio de Chamberlain, Maine.

Como si fuera el cuento invertido y perverso de la Cenicienta, King se inspiró en los terribles casos de dos chicas que conoció durante su etapa de profesor y que, cuando tecleó la primera frase, ya estaban muertas. La primera en un accidente de tráfico al conducir ebria, y la segunda se pegó un tiro en el vientre tras su primer parto. Ambas habían sufrido acoso, tanto en el colegio como en su casa.

El principal mérito literario de Stephen King es su habilidad para haber creado iconos del terror del siglo XX a partir de miedos cotidianos. Las mejores obras de King son aquellas en la que lo monstruoso se traviste con lo cotidiano e incluso con lo vulgar, de suerte que nos ofrece un retrato de su sociedad y su tiempo, pero deformado por el horror sin necesitar del concurso explícito de vampiros, hombres-lobo, zombis o fantasmas, pero sintiendo su presencia de todos ellos en versiones modernizadas y adaptadas a la realidad de la América auténtica, es decir, la que no muestra el cine de Hollywood. Y eso pese a que ningún autor ha enamorado a la meca del cine de la manera que lo ha hecho Stephen King.

Carrie es buena prueba de ello. Lo que más me gusta de la novela es que es un monumental catálogo de todos los miedos que debemos superar durante la adolescencia. El despertar de la pubertad es un proceso aterrador pues, tal y como recuerda el propio King, “si recuerdas tus años en el instituto como los mejores de tu vida, es que estás jodido”, y hay mucha verdad en ello. Tanto que la novela sobrevuela como un buitre hambriento todos los terrores que pueden albergarse en los corazones de quienes aún son mitad niños y mitad adultos. Carrie habla del miedo a crecer, al sexo, a que el propio cuerpo te traicione espoleado por las hormonas y el despertar sexual, a no poder controlar la ira, a ser diferente, a que se rían de ti, a tu propia familia. Carrie, en suma, es un monumento al miedo, porque todos hemos sentido uno de ellos, o todos, en algún momento.

Sissy Spacek en la versión cinematográfica de Carrie de 1976, por la que fue nominada a un Oscar, siendo la primera actriz que consiguió este reconocimiento por una película de terror

Pero Carrie tiene algo más. Su protagonista es, a la vez, heroína y villana; buena y mala; nos enternece y nos asusta. Las humillaciones que padece nos provocan lástima y justificamos su cólera asesina hasta que ese mismo furor nos horroriza por su crueldad y porque, además, hemos disfrutado viéndolo. Todos nos hemos visto —en alguna ocasión y figuradamente, claro— encima de un escenario creyendo que tocábamos el cielo solo para acabar embadurnados de sangre de cerdo mientras el mundo entero se ríe de nosotros. Y en ese momento, hemos deseado tener los poderes telequinéticos de Carrie para matarlos a todos.

Tanto en la novela como en la película clásica de Brian de Palma de 1976 (que para mí es la mejor de las cuatro versiones que tiene, incluyendo un musical de Broadway), el lector (o espectador) es parte de la maquinaria del horror, y eso la hace deliciosamente morbosa. Tras padecer con Carrie, sentir en nuestras carnes el zarpazo feroz del acoso y las humillaciones que padece en el instituto, así como las neuras de su insoportable madre, la queremos ver feliz porque pocas historias nos gustan más que la de Cenicienta.

Pero para que el baile de Cenicienta —con zapatos de cristal y vestida de princesa— nos sea placentero, primero la tenemos que ver cubierta de harapos y mugre mientras limpia las letrinas. Y aquí es donde el genio maligno de King destaca con su luz perversa: nuestra Carrie-Cenicienta danza y brilla en la dicha durante muy poco tiempo antes de que la ignominia y la crueldad ajena se cebe en ella de nuevo; entonces vuelve a ser una paria, una marginada cuya única función es ser el blanco de burlas de los demás y para quien la felicidad —que para un adolescente consiste en ser querido, o al menos, en ser aceptado— es algo tan inalcanzable como la luna.

Stephen King en un cameo en la serie Mr. Mercedes, basada en su novela de 2014 y estrenada en 2017.

Y entonces es cuando aparece el monstruo. Un ser terrorífico que, al principio, nos agrada porque sublimamos en él nuestras ansias de venganza hacia todos los que nos ofendieron o humillaron alguna vez. Pero cuando todo se descontrola y se desata la matanza, nos espanta y queremos que desaparezca, porque la realidad —nuestra realidad— no puede albergar esos horrores. Carrie, entonces, se vuelve a convertir en un chivo expiatorio, en un mesías cuya muerte, para nuestra vergüenza, no servirá de nada porque en el mundo seguirá habiendo abusones y marginados; ganadores y perdedores. Y a veces estaremos en un lado y otras en el otro. Aunque no lo queramos reconocer cuando nos contamos entre las filas de los ganadores y no tengamos poderes sobrenaturales para matarlos a todos los que nos ofenden cuando nos toca estar en el bando de los perdedores. ¿O no?

-

El Pirri en «Querido Pirulí» y la jerga cheli

/abril 28, 2025/Descubrí la faceta de crítico de cine del Pirri mediante el magacín «Querido Pirulí», presentado por Fernando García Tola en 1988 en formato radiofónico, con un decorado que simulaba el interior de un estudio de radio —idea que han adoptado hoy día diversos podcasts—, en el que se alternaban entrevistas, actuaciones musicales y conversaciones profundas de distinta índole. No encontré esa faceta suya buscándole directamente, sino mediante una entrevista de las entonces jovencísimas poetas Almudena Guzmán y Luisa Castro, invitadas por haber sido accésit y premio Hiperión ese año, respectivamente. «¿Se puede ser poeta sin locura?», preguntaba García Tola. «Estamos…

-

El taller de un orfebre

/abril 28, 2025/El relato biográfico de O’Brien, caracterizado por una narración ágil que en ocasiones se contagia del «creacionismo» del objeto fabulado, se asoma a la vida de Joyce con la intención de desprenderse de cualquier sublimación. Al contrario, este no es sino el relato de las miserias vitales que asediaron a James Joyce, en ocasiones, de forma fortuita, otras veces, como resultado de su errático comportamiento. La autora también se propone homenajear a tres mujeres fundamentales en la trayectoria del escritor: Nora Barnacle, Sylvia Beach y Harriet Shaw, aunque, y considerando esta intención, el ímpetu de la vida de Joyce obliga…

-

Doshermanos

/abril 28, 2025/No es fácil hacer lo que han hecho, se necesitan huevos, cierta dosis de ego y lo más difícil: tener una historia interesante que contar. Huevos, porque hacer lo que han hecho en el mundo del graffiti sin esa actitud sería imposible. Ego, por que se necesita cierta dosis para construir la carrera que han hecho dentro de la cultura hip-hop. Y una historia que contar, porque la vida hay que vivirla, sentirla y sufrirla. Con cientos de viajes en su mochila, puedo afirmar que no conocerán hoteles o restaurantes de muchas de las ciudades que han visitado, pero sí…

-

Zenda recomienda: Parientes pobres del diablo, de Cristina Fernández Cubas

/abril 28, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “He aquí tres historias en las que el lector difícilmente podrá escapar de su irresistible capacidad hipnótica. Un comerciante sufre en África los efectos de una extraña maldición al alojarse en un pequeño hotel en apariencia tranquilo y confortable. Un joven de buena familia decide emplear su tiempo y sus viajes en investigar una casta humana nacida para el mal. Una anciana suspicaz, temerosa de que sus familiares la ingresen en una residencia, atribuye a un «simpático» moscardón su alteración de rutinas y el reencuentro con viejas compañeras de colegio, con las que…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: